新カード解説④(デュエプレ9弾EX)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

9弾EXの新カードの考察第4弾です。

3弾はこちらをどうぞ。

指標はこんな感じ。

9点~10点 → 壊れ性能。環境トップレベル。

7~8点 → 優秀。環境でもよく見かける。

5~6点 → 悪くはない。癖があったり、デッキや環境次第で採用される。

3~4点 → おそらく環境では見ない。地雷枠や限定構築に活路を見出す。

0~2点 → 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

それでは以下、本題です。

怒流牙 セイカイザ

事前評価:4

紙からの変更点は、効果が強制になった点と、種族・シノビが削除された点です。

紙でサバイバーが2015年にリメイク収録されたことは①の記事で触れましたが、「ドルゲーザ」も同様のリメイクが2017年にされています。

このカードはそこで収録されたもので、「ドルゲーザ」の亜種として登場しました。

能力が強制になった点はちょっと理解できないですね。

効果は自身で1ドロー1ブースト(計3コスト相当)が確約されているため、2枚以上それぞれ実行できればコストには見合ってきます。

が、素のコストが重たく相手への干渉をしないことから、「西南の超人」から繋がって5マナで出せてようやく及第点と言える性能です。

「ドルゲーザ」に夢見て挫折した人たちならば、この動きの難しさは説明するまでもないと思います。

一応、ALLで「ドルゲーザ」と相互性のカードである点は評価点でしょう。

サバイバーメインのエキスパンションに突如同じ未来枠として収録されたのはこのカード自身が驚いていそうですが、目下10弾でND落ちを控えている「ドルゲーザ」に代わるための収録なのだと考えられます。

「西南の超人」に関してはコラボでプライズ化していますしね。

「スペース・クロウラー」のような強力なアースイーターも登場したことですし、せっかく出すならばシンパシーくらいは付けてほしかったですね…

個人的には「ドルゲーザ」のデッキが好きなだけに、残念な思いが強いです。

もう一つ残念な点は、種族・シノビが消えていることでしょうか。

紙を知らない方のために説明すると、シノビとはニンジャストライクという独特な能力を持ったカードが属する種族です。

デュエプレでの実装を待ち望んでいる人も多いことでしょうが、そろそろデュエプレのカードプールがそのシノビに追いつきそうなところなんですよね。

そのタイミングでシノビを持つカードがシノビを削除して実装されたとなると、雲行きが怪しいです。

9弾先行収録の「アマリン」がサバイバーの予兆であったのと逆で、この「セイカイザ」の実装がシノビは当分出さないという運営の意志表示でなければよいのですが…

ニンプウ・タイフーン

事前評価:5

紙からの変更点は、デッキ下に置く順番がランダムになった点です。

先ほどの「セイカイザ」とは何ら関係ないのですが、忍者繋がりのカードが出てきましたね。

先に言ってしまうと、このカードを4枚積みして使うようなデッキが実績を残したケースはありません。

が、それでも唯一性が強い効果を持ったカードとして、存在は覚えておくべきカードです。

基本的な使い方はキーパーツを引き込むための運用です。

マナカーブで考えると、3コストのカードをデッキの軸にしている場合には採用検討できるでしょう。

これ以外の用途だと、まずは単純な手札事故緩和策です。

ハイランダーのような、デッキの採用枚数を絞った構築では序盤から使える事故防止策として使われる場合がありますね。

2コストが終盤の余ったマナで使いやすい点も、手札全交換の大胆さとは裏腹な器用さを持ちます。

また、対抗馬としてこの枠には既に「エマージェンシー・タイフーン」が存在しており、トリガーを持っている点や墓地を肥やせる点でも基本はこちらの方が優秀です。

が、ドローがお家芸のあちらと違って、最も攻撃性が強いはずの火文明で手札交換を行えるということは大きな強みと言えます。

もう一つの使い方(今回の実装理由としては最大の用途)としては、ドロー枚数をトリガーとするカードとの併用です。

これは紙でも実績を残したカードがいくつかありますね。

デュエプレではまた違った環境形成がされていますが、いぶし銀的な効果は変わらないと言えます。

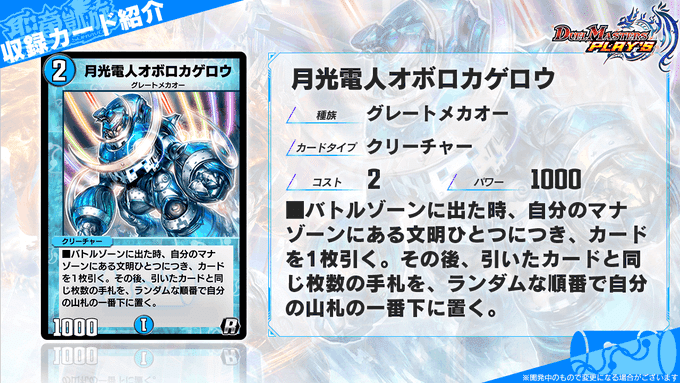

月光電人オボロカゲロウ

事前評価:8

紙からの変更点は、「ニンプウ・タイフーン」同様、デッキ下に置く順番がランダムになった点です。

「ニンプウ・タイフーン」と比較すると、こちらの方が紙での実績ははるかに大きなものです。

先の「クロスファイア2nd」や「ティガウォック」と組み合わせた『オボロセカンド』『オボロティガ』というデッキがあるほどで、攻撃できるクリーチャーが残る点と、任意のカードを山下に送れる点で優位性があります。

この後紹介するカードと組み合わせた際も、打点が残ることは重要ですね。

ただ、このカードの場合はグレートメカオーであるということがまったく別の意味を帯びて来るでしょう。

説明するまでもないでしょうが、2コストということで「ピラミリオン」から登場しつつ2枚の手札交換を行うことができます。

『メカオー』と言えば5コストの「ガトリンガー」を安定着地させるのがまず勝利への一歩ですが、先行5ターン目までに「ガトリンガー」を引ける確率は通常の9枚ドローで65%ほどです。

ここに「オボロ」による2ドローが加わるとその確率を74%に引き上げることができます。

3/4で「ガトリンガー」が最短プレイ可能と言うと、その安定性がわかりますね。

「オボロ」が2コストであることをもう一度考えると、3コストに「エナジー・ライト」を検討してみるのもデッキの回転率が向上して悪くなさそうです。

仮に「オボロ」「ライト」の順にプレイできると、4ターン目までに「ピラミリオン」を引ける確率が77%、5ターン目までに「ガトリンガー」を引ける確率が80%、「ピラミリオン」から2枚目の「オボロ」を出していれば86%と、なかなか驚異的な安定感です。

ここまでにまともな妨害を挟めないと太刀打ちできないデッキも多そうですね。

このカードの登場によって『メカオー』の2コスト枠がさらに激戦区となってくるため、構築はこれまで以上に個性が出てきそうです。

デッキの回転率を上げられるなら「超神星」の枠を削る、キーパーツのドロー率を上げられるなら「フェニコーラー」を削る、押し付けムーブを強めるためにトリガーの「アクア・サーファー」を削る…など、かなりの幅が期待できます。

このカードが『メカオー』で不足しがちだった青を持っている点も評価点でしょう。

「ピラミリオン」の探索事故を起こさない構築は心がけたいですね。

コンボ寄りのデッキで考えるなら『トリファリオン』でもキーカードのドローに貢献できそうです。

デメリットはデッキボトムにカードを固定化させてしまう点です。

序盤に引くと不要な「超神星」をボトムに送ってしまったがために、その後引けずにジリ貧という事態は避けたいですね。

幸い「ピラミリオン」や「フェニコーラー」などのシャッフルカードは存在するため、そこでうまく折り合いを付けたいところです。

かなり『メカオー』の話に寄ってしまいましたが、「オボロ」は様々な用途で現代デュエマでもその顔をしばしば見かけるカードです。

デュエプレではまず違う切り口からになるでしょうが、将来的にも可能性を抱えているカードと言えます。

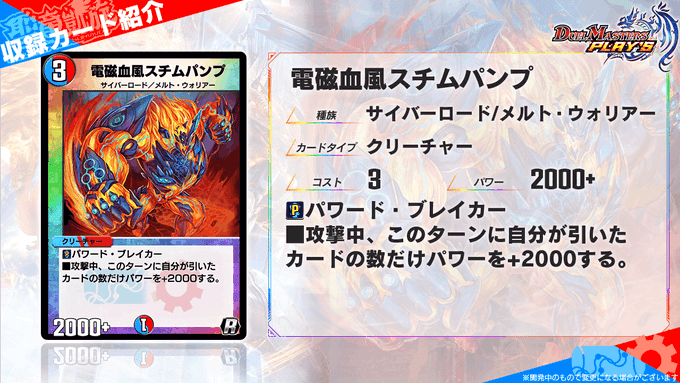

電磁血風スチムパンプ

事前評価:6

デュエプレオリジナルカードとして登場しました。

先の「ニンプウ・タイフーン」「オボロカゲロウ」とはデザイナーズコンボのあるカードです。

ターンドローもカウントされるため、攻撃中の最低パワー4000となります。

もう1枚ドローできていれば6000となりW・ブレイカーとなるので、リソースを確保しながらビートダウンしていくデッキでは悪くない打点要員です。

4枚引ければT・ブレイカーとなるため、デザイナーズコンボの路線で考えると先行でも3ターン目「スチムパンプ」、4ターン目の「ニンプウ・タイフーン」で達成できます。

「オボロ」は色の問題になるため、4色確保できていれば手札枚数に関わらず達成可能で、自身も打点になることからこちらが基本は優先されそうですね。

かなり要求値は高いですが、5色を用意しつつ3ターン目に「スチムパンプ」を出して、4ターン目に「オボロ」2枚をプレイすれば5枚ブレイクが可能です。

これだけだとロマンが過ぎてあまり高い評価はできないのですが、このカードは種族にサイバーロードを持っている点が優秀ですね。

赤を採用した『マルコ』では「クゥリャン」も併用でき、順調に回れば手札を抱えながらのビートダウンが可能で、進化元にすることも可能です。

惜しむらくは「マルコ」で3ドローしてもパワー10000止まりで、T・ブレイカーになれないことでしょうか。

「マルコ」と併せてシールドを全部割るのはやりすぎだと判断されたのかもしれません。

打点としての活躍が見込めて来ると、再び「パラダイス・アロマ」を絡ませたような過剰打点デッキも考えられそうですね。

ちょっとネタっぽくはなってきてしまいますが、「マグマハンマー」からの5マナ時「スチムパンプ」「オボロ」でSA3点入れるのは面白そうです。

何でもかんでも引き合いに出しちゃいますが、「オボロ」の色確保にも貢献してくる「アルバトロス」でも即時4点を形成可能で、出力としては現状最大レベルと言えるほどですね。

パンプアップのみというと非常に淡泊な効果に思えてきてしまいますが、思いの外に活躍する可能性を秘めたカードです。

SAを与える手段が豊富になれば、化けて来るかもしれません。

一応触れておくと、”引く”と”手札に加える”効果はしっかりわけて考える必要があります。

あまりシナジーのない「アクアン」はともかく、「チューター」の回収対象にもなる点で組み合わせてもパンプアップはできないので注意しましょう。

シヴィル・バインド

事前評価:5

紙からの変更点はありません。

トリガーケアする呪文の原点みたいなカードですね。

デュエプレにこれまであったカードで言えば「調和と繁栄の罠」の呪文版と言うとわかりやすいでしょう。

こちらが防御よりに使用するカードであったのに対して、「シヴィル・バインド」は攻めで使うのがメインとなるでしょうか。

「アクア・サーファー」「ジャック・アルカディアス」は採用率の高いトリガーですが、やはりトリガーカードの基本は呪文です。

前も少し書いたことはあるんですが、トリガー呪文で複数面を止められるカードってほとんど白に寄っているんですよね。

なので、仮に相手のデッキのトリガー性質を見抜けなかったとしても、ジャスキル+2くらいで「シヴィル・バインド」を使って光を宣言すると、勝負を決められる率は格段に上がると考えられます。

最も使いやすいデッキは『ドリームメイト』でしょうか。

「パンダ」が攻撃トリガーで後続を読んでくれるため、5マナ払っての手打ちをする余裕が幾分あります。

具体的には4ターン「パンダ」で攻撃した次の5ターン目に使用すると、リーサルまで行けずとも盾を割り切れる可能性はかなり高くなるでしょう。

ミラーの際の「スパーク」や、『サバイバー』が増えれば流行るであろう「アポカリプス・デイ」をケアできるのもいいですね。

仮にリーサルを通せずとも、『天門』対面などでちょうど手打ちの頃合いにある「ヘブンズ・ゲート」を返しのターンで使わせることもありません。

逆に相手が攻めてきたタイミングでうまくトリガーすれば、自分の盤面次第でカウンターを狙うこともでるでしょう。

少々デュエプレでは難しいかもしれませんが、『コントロール』対面で相手の手札を読んだ使い方もできるかもしれません。

今では準環境くらいの活躍を見せている『5cフュージョン』などには刺さりそうですね。

重めのデッキでは呪文ケアに「クイーン・アルカディアス」「スペル・デル・フィン」といった強力なライバルが存在しますが、このカードはまた違ったアプローチで使用を検討することができるでしょう。

深塊封魔ゲルネウス

事前評価:6

紙からの変更点は、バウンスに自分のクリーチャーを選べなくなった点と、デュエプレの仕様に伴って種族・ディープ・マリーンが削除された点です。

デュエプレでバウンスカードに対して軒並みかけられている”相手の”という対象制限ですが、これは結構大きなことで、特にこのカードにとっては手痛いことです。

早い話、「ゲルネウス」は自身をバウンスすることで、墓地回収効果をマナのある限り無限に使うことができました。

9弾で既に「スパイラル・ドライブ」が存在しましたが、そのクリーチャー版というだけではない用途がこのカードにはあったのです。

ではまったく使われないかというと、そんなこともないと考えられます。

「スパイラル・ドライブ」にできなくて「ゲルネウス」にできること、という点で考えると、「キング」「クイーン」ロックからの脱却があります。

この2枚が揃った時点で攻め込まれているということも少なくないですが、ブロッカーなどで相手をけん制できた時に解決の糸口となり得ます。

逆にこの「キング」「クイーン」との相性も良好です。

堅実にアドバンテージを稼げるこのカードは場に出しやすく、出てしまえばただの貧弱なクリーチャーなので相手も放置する場合があります。

O・ドライブを使わなければ2コストのため、進化速攻にも使いやすい点は「ビューティシャン」でも実証されています。

引っかかってくるのはその色です。

『5c』というデッキ上多色であることは基本メリットなのですが、この色はデッキの基盤を支えるものでもあることから若干余裕のある色です。

また、「キング」や「クイーン」といったカードも『5c』になってくると枠を見出しづらいところがあります。

「ゲルネウス」単体での実力を評価できないと、なかなか採用は難しいかもしれませんね。

現状、もっとも採用先となりそうなのは『パルティアLO』でしょうか。

このデッキもあまり枠に余裕があるものではありませんが、「キング」を採用している上にLO戦術とかみ合いの良い効果をしているため、検討できるでしょう。

ヘヴンとバイオレンスの衝撃

事前評価:8

紙からの変更点は、いずれかの効果を必ず使用できるようになった点です。

この変更はかなり大きくて、場にエンコマもドラゴンもいなければ空撃ちに終わってしまったカードの汎用性が格段に向上しています。

このいずれかの効果を選択する能力を”モード”というのですが、これまで避けられていたものがようやく実装されましたね。

先行しているものだと「バジル」などが紙ではモードでした。

デュエプレの開発の幅が広くなったと感じられるので、この先が楽しみになってきますね。

このカードの新要素はそれ以外にも二つあります。

一つは赤白の確定除去という点です。

この色で構成させる『赤白アポロ』なんかイメージしてもらうとわかりますが、クリーチャーによる除去以外が乏しいのがこのカラーリングです。

防御札は「雷撃と火炎の城塞」がせいぜいのところでしたが、これに確定除去が加わったという点はかなりの朗報でしょう。

もう一つは初の進化クリーチャーを盾送りできるカードであると言う点です。

「魂と記憶の盾」に代表される非常に優秀なシールド化の効果ですが、進化も対象にできるのは未来のカードプールまで見ても希少です。

環境で活躍の目立つ「パンダネルラ」や「ボルガウル」などを除去できるのもそうですが、このカードはその色から呪文封殺効果を持つ「アルカディアス」下でも使用可能です。

単純に進化クリーチャーを除去できて1:2交換というのも強いですが、これら厄介なカードまで除去できるのは唯一の性能です。

進化クリーチャーはそれぞれ別のシールドになるため、相手のシールドは多量に増えてしまいますが、コントロール系のデッキであればさして気にならないことでしょう。

むしろライブラリアウトを積極的に狙う場合や、墓地回収をさせたくない場合が多いので、都合がいい効果だと言えます。

対面する側は採用率の高い「デーモン・ハンド」の他にこのカードまで加わってくると考えると、トリガーを踏む恐怖が増しそうです。

一応の注意点は、デュエプレのシールド上限が10枚までであることです。

「魂と記憶の盾」と併用すればそう珍しくもなくシールド余剰となって墓地に送られるため、この仕様は少なからずゲームへの影響があると考えられます。

シールド化の話ばかりになってしまいましたが、6000と比較的高めの火力を選べる点も良い点です。

エンコマとドラゴンが両方いればコスト以上の性能(シールド化が4~5コスト、6000火力が5コスト)も発揮できるため、積極的に狙っていきたいですね。

紙では同時収録されたデザイナーズコンボのカードです。

もちろん、この9弾EX目玉の「ボルフェウス・ヘヴン」も条件を満たしますため、専用デッキで併せて採用してみてよいでしょう。

少々コストは重いですが、幅広いデッキで長く活躍の可能性が見える、汎用的な呪文トリガーだと評価できます。

知識の精霊ロードリエス

事前評価:9

紙からの変更点は、ドローに上限が付いた点です。

が、これは他の同種のカードにも軒並みついているため、それほど気にする必要はなさそうですね。

自身もブロッカーのために1ドローは確定します。

先に誤解しやすい点を述べておくと、「ヘブンズ・ゲート」で「ロードリエス」を2体出しした場合、厳密には1体ずつ場に出ているため合計3ドローとなります。

効果を後から処理するので不思議に感じられるかもしれませんが、覚えておきましょう。

…と触れたように、当然ブロッカーであることから『天門』での採用が第一に考えられます。

「ヘブンズ・ゲート」で失った3枚の手札を即座に補充するのは強力無比です。

「アガピトス」と同時出しして、追加のブロッカーからさらにドローする動きは、既に9弾EX環境の鉄板として想像されますね。

種族もエンコマのため、おなじみの「ヴォイジャー」の軽減を受けることも可能です。

こちらもキャントリップ(出た時1ドロー)持ちのため、「ヴォイジャー」→「ロードリエス」と続けて出すと、相手は相当悩まされます。

仮に続けて除去ができても、その後に「竜極神」などのフィニッシャーを控えておけばゲームは大幅に有利に動くでしょう。

システムクリーチャーがアド損をしない強みが十分に発揮されそうです。

マナカーブが続く点を考慮すると、仮に軽減が入らなくても十分なほどですね。

『天門』はどうしても「アクアン」や「プリズム・ブレイン」による過剰ドローに依存してきましたが、このカードによって新たな構築の形も開けてくると考えられます。

たとえば、G0のブロッカーである「ウェビウス」は無条件で1ドローのカードとして運用可能です。

場に横並べにさせると、「サンゾン」も実践的な使い方が考えられるかもしれませんね。

ブロッカーの選択肢が増えたことで、紙ではオーソドックスであった”ドローしてブロッカーを出し続ける”形の『天門』も考案できそうです。

もちろん既存の『緑抜き4cアガピトス』などのコントロールデッキでも十分採用に値する強さがあります。

「ロードリエス」が攻撃できない多色クリーチャーであることから、〆の時に「クイーン」や「キング」に進化していってもよいでしょう。

紙で見られたように、今でも十分実践級な「アルファディオス」と組み合わせてみても面白いですね。

一応気にするべき点は、ドローが強制なことから出しどころを見誤るとライブラリアウトが近づいてしまうところでしょう。

優先して除去されてしまう可能性が高いと考えられますが、終盤プレイする時やミラー、『パルティアLO』のような除去が豊富なデッキと対面する際には意識する必要がありそうです。

星龍パーフェクト・アース

事前評価:5

紙からの変更点は攻撃時効果が追加された点です。

強化がされたものの、メインとなるのはやはり盾を全トリガー化させる能力です。

ビートダウンに対して非常に強く出ることができ、盾が満足にある状態で着地させることができれば、勝負を決めると言えるほどの圧をかけることができます。

単純なビートダウンデッキでは「パーフェクト・アース」を退かせる方法もかなり限られてくるため、場持ちは案外良さそうですね。

そうして相手が攻めるのをためらうものなら、攻撃して盾仕込みを行い、より体勢を安定化させられます。

この用途で考えるならば『5cコントロール』への採用を検討できるでしょう。

5マナというのは案外軽いため、『5cメフィスト』のような中速系のデッキでも考えられるかもしれませんね。

たった1枚で「プラチナム」の条件を満たせる点も優秀です。

さすがに5マナ時にW・ブレイカーが2体以上並んでくると、諸々の効果を無視しても強力です。

また、ドラゴンということで踏み倒し手段があるのも看過できない利点です。

このあたりは色々と工夫が必要なのでロマンコンボになって来てしまいますが、今後もドラゴン踏み倒し手段は豊富になっていくので、ドラゴンであることの強みは覚えておきたいですね。

ついでのロマン要素を述べると「ブライゼ・ナーガ」や「マーシャル・クイーン」は一撃必殺の可能性も持った強力なコンボです。

「パーフェクト・アース」を意識した呪文版のようなカードも紙には存在するため、それと同じ運用を考えたいですね。(こちらの方が使われているのは内緒です)

やはりクリーチャーということで、このカードが本領を発揮するようになるのは、踏み倒し手段が豊富になってからでしょうか。

現状でも「アルバトロス」による踏み倒しは狙えますが、ビートダウンのデッキで「パーフェクト・アース」の効果は活かしづらく、万全な利用手段とは言えなそうです。(もちろん実現すれば強いですが)

弱点は当然ですが、5色がマナを生み出さないという点です。

ビートダウンに対しての強みは先に述べましたが、逆を言えばビートダウンしてこないデッキに対しては一挙に使いどころが減ります。

かといって他のカードにならばできる、”不要な対面ならばマナに埋める”という用途もすることができません。

このデメリットは同じ5色である「ラスト・バイオレンス」とは大きな差だと言えるでしょう。

無理な話ですが、「パーフェクト・アース」がもし3色以下のカードであったらかなり評価は異なってくると思います。

正直今はロマン狙いの用途が主となってきてしまうでしょうが、「プラチナム」「アルバトロス」との組み合わせはまだ可能性が見えるため、そのあたりに期待したいですね。

デュエプレは幾度となく紙とは違ったデッキが開発され、事前評価を覆す活躍をするカードが登場してきましたから。

wikiにも書かれていることですが、”デュエル・マスターズプレイヤーの多くが1度は願ったであろう夢を初めて実現させたカード。”であると思います。

まとめ

前回はサバイバーをまとめて紹介しましたが、今回はコンボ系のカードが主となりました。

このあたりはネタも豊富なのですが、どこまで現実的かも考えて書かねばならないので、実はちょっと大変です。

まあこの記事で生計を立てているわけでもないので無理して書く必要もないのですが、やはりデュエプレの記録を残していきたいのだと思います。

自分がいつか見返した時の思い出箱という意味合いが強いですが、誰かのそれにもなれたら嬉しいですね。

ちょっと余計な語りが入ってしまいましたが、久々に記事を連投するなかで感じたことでした。

明日7/21にもうリリースされてしまいますが、メンテナンスが終わるまでに(明日の昼くらい?)次の⑤も投稿して、一応の”事前”評価を終えられればと思います。

宜しければご覧ください。

それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?