新カード解説⑦(デュエプレ9弾)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

9弾の新カードの考察第7弾です。

第6弾はこちらをどうぞ。

指標はこんな感じ。

9点~10点 → 壊れ性能。環境トップレベル。

7~8点 → 優秀。環境でもよく見かける。

5~6点 → 悪くはない。癖があったり、デッキや環境次第で採用される。

3~4点 → おそらく環境では見ない。地雷枠や限定構築に活路を見出す。

0~2点 → 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

それでは以下、本題です。

封魔妖スーパー・クズトレイン

事前評価:7

紙からの変更点は以下。

・スレイヤー付与効果がついた

・ドローに手札上限がついた

基本的に強化されて実装された、1弾の「屑男」の完全上位互換カードです。

先に説明しておくと、この「スーパー~」という上位互換カードがこのあたりから様々に登場します。

完全上位互換のカードも調整版のカードも存在しますが、どういった形であれ、リメイクは経験の長いプレイヤーを喜ばせますね。

完全上位互換が登場したとしても既存と併せて8枚体制にする道があるため、昔のカードも大事にしてください。

さて、本題の「クズトレイン」ですが、まず元のドロー効果自体置きドローとしては優秀な部類です。

場に安全に立てることができれば、その後は除去カードを撃つだけでリソースが間に合う、感覚的には自分の除去カードをすべて「炎槍と水剣の裁き」化するような強さがあります。

この効果は「屑男」と変わりのないものですが、それが1弾の頃から見かける機会が少ないというのは冷静にデュエプレと紙の違いを痛感しますね。

今はより5マナで置き物を置くのが難しい環境となってしまいましたが、基礎パワー5000と非常に高い数値を持っている点は強みです。

あの「アラゴナイト」に一方的にやられないシステムクリーチャーというだけですごいですね。

今回手に入れたスレイヤー付与の能力もかなり強力で、類似した効果は「砂男」が先に所持していました。

『砂男コントロール』という意外に厄介なファンデッキは存在しており、2コスト上がりながらも格段に強化された「クズトレイン」の強さも使用されると痛いほどわかると思います。

スレイヤー付与は地味な効果ながらインフレの影響を受けづらいため、現代デュエマでも度々活躍するいぶし銀効果です。

闇クリーチャー限定の付与になるため、後々汎用性の高いブロッカー付与カードや闇のブロッカーの登場に期待したいですね。

地味に「クズトレイン」はグランド・デビルでもあるため、『グランド・デビル』では少々重いもののドローソースとして使う道が見えます。

ただ、モヤシ効果で破壊を置換した場合にはドローできないため、その点は注意すべきでしょう。

コストが重いこと以外に残念な点を挙げると、相性の良い自壊クリーチャー、特に「マルドゥクス」がNEWで使えなくなってしまうのは結構な痛手です。

効果で1除去+2ドロー、スレイヤー化した「マルドゥクス」による相打ちでさらにドローと結構おいしいアドバンテージの取り方ができたため、共存できないことが悔やまれます。

総じてベストな使い方ができる環境とカードプールではありませんが、コスト以上に強力な能力を持ったカードであることには変わりありません。

除去を迫る”出されて困る”カードであるため、環境でも重めのデッキでアクセントとして入れた構築を見かけることはあるかもしれません。

緊縛の影バインド・シャドウ

事前評価:8

紙からの変更点はありません。

先にルールの話をいくつか。

・2つ目の効果があるので1つ目の効果は不要では?

→2つ目の常在型能力は場に居ることで初めて効力が発揮されるため、1つ目がないとアンタップで場に出てしまいます。

・2つ目の効果は置換効果のため、闇のマッドネス(相手ターン中手札から捨てられた時場に出る効果)はアンタップ状態で出る

→置換効果は連鎖しないルールによるものです。詳しい例はこちらで説明しています。

・仮に闇文明を付与された場合でもアンタップ状態で場に出る

→現デュエプレには存在しませんが、後々文明付与効果が登場した時に覚えておく必要があります。

見てわかる通り、1ターン目から出せる攻撃のできるクリーチャーということで、『黒緑速攻』の歓喜するカードでしょう。

『黒緑速攻』と言えばALL環境が主流ですが、わずかながらNEW環境にも存在したため、これによってNEWでの構築も考えられるかもしれません。(代わりに「ポレゴン」がNEW落ちしてしまいますが…)

元々闇文明にはSAがいないため、相手が並べる前に殴り切るこのデッキにタップイン効果はさして重くならないと考えられます。

相手に対しても有効に働くことは少ないでしょうが、一応はトリガー「ヘブンズ・ゲート」から「バルホルス」が出てきた場合に1ターン無用の長物とすることができます。

難点があるとすれば、ゲーム終盤で引いて弱いという点でしょうが、1ターン目に出しづらかったり攻撃にデメリットがあるクリーチャーよりは小さなものと言えるでしょう。

ミラーや他『速攻』対面はこれによってプレイ難度が上がりそうですね。

黒入りの速攻がいる限り、いつまでも使用され得るカードです。

無頼封魔アニマベルギス

事前評価:7

紙からの変更点はありません。

『黒緑速攻』を一番象徴するのはこのカード、と言えるほどのカードが登場しました。

効果は明快で、1体のブレイク数を増やすことで実質SAのように扱うことができます。

『黒緑速攻』はSAが存在しないため、このカードによって選択肢が増えたと言えるでしょう。

先の「バインド・シャドウ」からこのカードに繋ぐ流れは一つの理想ムーブです。

それ以上に強さについて語ることはないため、採用されるかどうかという点について書きます。

やはり気になるのは多色である点です。

『速攻』はただでさえ多色1枚で取りたいプランを取れないことがある上に、現状の『黒緑速攻』は「ダンディ・ナスオ」によるマナ操作が展開の基盤を支えています。

手札を他の『速攻』よりも早く消費していくデッキ性質もあって、手札に1枚このカードがあった、「ナスオ」の探索で1枚このカードが見えた、ということによって事故が起こることが考えられます。

もう一つ気になるのは、『黒緑速攻』が「レオパルド・ホーン」をメインに据えているため、過剰打点を揃えて勝つ場合が多々あるという点です。

たとえば『赤緑速攻』や『赤白速攻』のように、4ターン目にジャスキルやジャスキル+1を作るデッキであれば、「アニマベルギス」の追加ブレイク効果も安定したリーサルに貢献しやすいです。

しかし、「レオパルド・ホーン」を絡めて4ターン目までに8点、9点を形成した場合には、「アニマベルギス」はさして使う意味もないと言えます。

これらを踏まえて、「バインド・シャドウ」ほど高い採用率にならないのではないだろうか、というのが現時点での評価です。

真価を発揮するのは、『黒緑速攻』が実質SAを手に入れる墓地進化のギミックが登場してからでしょう。

採用する際にはデュエプレの『黒緑速攻』が紙の『黒緑速攻』とは別物として成立していることを踏まえて考える必要があると言えます。

敵対色5コストサイクル

事前評価 トリプルマウス:8.5 ベガ:8 ジェット・アール・イー:8 マグナス:7.5 スプラッシュアックス:8

いずれも紙からの変更点は水文明がシールドを見る効果からドロー効果に変わった点と、光文明のシールド追加に5枚以下という条件がついた点です。

画像をすべて貼ると重いため(noteでも少しくらいはアクセシビリティを意識したい)省きます。

3弾で登場した友好色サイクルの入れ替わりとして登場することとなりました。

友好色・敵対色とはなんぞや?という人のために説明すると、文明を順番に並べた時、隣り合う色が友好色・隣り合わない色が敵対色です。

たとえば水文明なら光と闇が友好色、火と自然が敵対色となります。

文明はそれぞれに得意なこと、不得意なこと、かろうじてできること、絶対にできないことなどが決まっているため、デュエマを真剣にやるならば常識として特性を理解しておきましょう。

簡単にですが、各カードについて見ていきます。

「トリプルマウス」(黒緑)…

このサイクル中1,2を争う使用率になると考えられます。

ゲーム中盤にハンデスしながら次に7マナにつなげつつアタッカーが残るため、ミッドレンジからビッグマナ系統まで広く採用されるでしょう。

「キング・アルカディアス」や「二角牙」とマナカーブが繋がりながら進化元になります。

「ベガ」(白黒)…

シールド追加に妨害が加わるため、重いデッキやコントロールを中心に採用されるカードです。

今の環境に合致するデッキはありませんが、『ボルメテウスコントロール』のような1:2交換を志向するデッキにマッチします。

後述する「クイーン・アルカディアス」「キング・アルカディアス」と同文明なのも利点です。

「ジェット・アール・イー」(白赤)…

『トリガーアメージング』と非常に相性が良く、「ガレック」以上の働きをする可能性を秘めています。

ただ、トリガーの少ない構築では優先度が低いため、使用率は環境に左右されやすいと考えられます。

色と効果の特性から、「ボル武者」のデッキに合います。

「マグナス」(青赤)…

赤要素は「ジェット・アール・イー」が優先され、青要素は「スプラッシュアックス」が優先されると考えられるので、思ったより採用が伸びない可能性もあると思います。

『シータマルコ』などの白が入らないビートダウンが台頭すれば重宝されるでしょう。

デュエプレは4色以上の構築ハードルが低いので、環境に左右される可能性もありますが、強力なカードです。

『スプラッシュアックス』(青緑)…

どう見ても強いカードなのは間違いないのですが、一切妨害効果を含まない点と、いつプレイしても山札を2枚削ってしまう点がデメリットです。

入りそうなのは重めのデッキですが、重いデッキミラーの時にプレイするのは慎重になる必要がありそうです。

ライブラリアウトがめったに発生しない環境になった時には使いやすさが向上するでしょう。

多少の差はあるものの、文句なしにすべてのカードが強いです。

ALLでは友好色サイクルも使えるため、10種類からいずれを採用するかはセンスが問われてきそうですね。

聖鎧亜ジャック・アルカディアス

事前評価:10

デュエプレオリジナルカードとして登場しました。

一応、「闇鎧亜」が紙には存在するため、それを模してデザインしたのだと考えられます。

はっきり言うと、弱い要素が何一つありません。

トリガーが2コスト、2000火力が2コスト、攻撃できるパワー1000のブロッカーが2コストなので、滅茶苦茶なスペックをしたカードです。

召喚して強く、トリガーで2面止めて強く、アタッカーになって強く、進化元になって強く、ブロッカーを持っていて強いです。

色が合うデッキにならば「デーモン・ハンド」などの汎用トリガーと並ぶレベルで採用される、現状最強クラスのトリガークリーチャーと言えます。

強すぎるカードはかえって述べることがなくなってしまうのですが、覚えておくべき点は「ヘブンズ・ゲート」からも出せることでしょう。

「ザーディア」ですら相手ターン中に出ればできなかった火力を撃てるため、トリガーしなくても強いとここからも言えます。

また、最強のトリガー獣と言えば「アクア・サーファー」がいますが、これと併せて8枚体制にするだけでもビートダウンデッキの戦力を大幅に向上させてくれます。

現存する『トリガーアメージング』などのデッキにも難なく採用されていくでしょう。

あえて難しい点を上げておくと、白赤という色です。

コントロール系のデッキではマナを伸ばし、ドローしつつ妨害を行う青黒緑が基盤となるため、この色を採用するとどうしても5色デッキになりがちです。

ただ、これさえも逆に言えば不足しがちな白赤の色を補給したり、「ジャック・アルカディアス」があるために1色抜いた4色のデッキが構築できる、などとなり得るため、デメリットにはなり切りません。

4コストと素出しも十分な重さであることから、その色がピタリと合う『赤白速攻』にも採用可能な、まさに八面六臂の活躍が期待されるカードです。

聖鎧亜クイーン・アルカディアス

事前評価:9

紙からの変更点はパワーが1000下がった点です。

似た調整を受けたカードとしては「エルフェウス」が同じようにパワーが1000下がって実装されていました。(効果のターン1制限もついてしまいましたが)

「エルフェウス」の時にはさほど気にならなかった9000ラインですが、今は「ゲオルグ」が存在するため、この調整が効いてくる場面はありそうです。

現状、このカードの下で使用できる防御トリガー呪文は以下の2枚で、除去できるトリガー呪文は新規の「策略と魅了の花籠」のみです。

あとは「アクア・サーファー」の他でトリガー除去する手段がなく、「クイーン」自体が進化ですぐに攻撃できることを考えると、如何にロック力が強いかがわかるでしょう。

たとえば現在環境トップの一角『ゲオアガピ天門』に対しても「クイーン」を絡めた6点で勝ててしまうため、突破力は十分です。

元の「聖霊王アルカディアス」が「スパーク」「ヘブンズ・ゲート」「アポカリプス・デイ」に無力であったことを考えれば尚その強さがわかります。

ちなみにトリガーでない呪文の場合、除去可能なのは以下の3枚です。

いずれも確実な除去ができるわけではないため、妙を感じますね。

「ウルコス」→5コスト敵対色サイクル→「クイーン」と繋ぐのが理想的でしょうか。

「ウルコス」が進化元になることから、「アガピトス」で打点を揃えた先に出せば、「ゲオルグ」並みに突然のリーサルを決められる可能性もあります。

ロック能力が非常に強力なため、環境で流行ることがあれば上記の対策呪文やクリーチャーによる除去の評価を相対的に上げるほどのカードパワーを持ちます。

9弾で登場する「ゼンアク」や「ドルボラン」や「マルコ」も対策になりますね。

コストも比較的軽く、中速やコントロールを中心に様々なデッキで使用される可能性を持った強力なカードです。

気になる点については「キング」の項で併せて述べます。

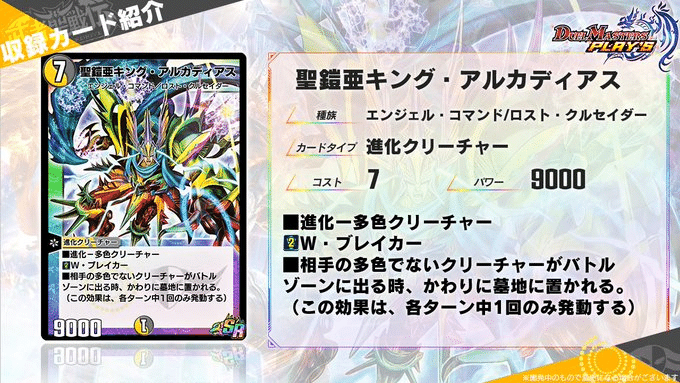

聖鎧亜キング・アルカディアス

事前評価:9

紙からの変更点は、効果がターン中1回となった点です。

紙ではプレミアム殿堂入り(1枚もデッキに入れられない禁止カード)に指定された、強力すぎる効果を持ったカードです。

制約こそついたものの、ほとんど基本デザインを尊重したまま実装されました。

ルールについていくつか説明します。

・場に出た時効果は発動しない

→置換で場に出たこと自体が成立しないため、効果を使えません。

・効果は置換のため、”かわりに”効果で場にでるクリーチャーは単色でも場に出すことができる

→マッドネスはロックを潜り抜けることができます。

・「コートニー」でマナが多色化している際には、マナから単色を出すことはできる

→あまりやらない組み合わせですが、「ソルダリオス」など一部該当します。

この通り極めて強力な効果で、単色軸の相手はまず出されれば積みに近い状態となります。

『アポロ』『ツヴァイ』『メカオー』などが着地を許せばほぼ終わり、というのはすごいですね。

トリガー獣をけん制することもできるため、「クイーン」同様トリガーケアとして使用することも可能です。

トリガークリーチャーを8枚積んだ構築で2枚以上トリガーする確率は25%程度のため、『メカオー』相手なら75%の確率で実質ノートリを狙えると考えると、ケア能力の高さがわかるでしょう。

プレミアム殿堂入りしているだけに強い点はいくらでもあるので、ここでは「クイーン」と併せた気になる点を列挙します。

・「キング」単体で出すのはリスクが高い

→「デーモン・ハンド」をはじめとする除去呪文は比較的豊富に存在するため、出した返しで除去されると1:2交換となります。

逆のことは対策された「クイーン」にも言えます。

もちろん、相手のデッキに対策カードがない、積めない場合は別の話ですが。

・「クイーン」との同時着地に4枚のカードが必要になる

→正直4枚を場に用意するのは悠長で、たとえば「竜極神」を1枚プレイするなど、そこまでしなくても勝ちに近づけるというケースがデュエプレには既にあります。

もちろん、コントロールした上で場に揃えれば強力無比です。

・「驚天の超人」を対策できるかが課題

→「クイーン」「キング」ともに進化クリーチャーで、ロングゲームを想定するカードのため、無対策だとまずきつい対面だと想定されます。

・意外に対策カードが多い

→さすがに名高い凶悪コンビなだけに「ドルボラン」や「マルコ」オリカの「策略と魅了の花籠」を出してきています。

「クイーン」「キング」ともにシステムクリーチャーですぐにアドバンテージを取らず、進化故にバウンスされるだけでもテンポロスが大きく、再度出す余裕がない場合もあります。

・構築が難しい

「クイーン」「キング」をメインに据えつつ、進化元を用意して守りも固めて…となると当然枠が足りません。

新たなゴッドや優秀多色カードも登場し、8弾以上に良カードプールから必要なカードを選定する構築力が試されます。

…と、安定して強い構築が誕生するまでにはそれなりにクリアすべき課題が多く、大器晩成の可能性も見えるカードたちです。

ただ、デュエプレが異常なスピードでメタ・構築が回るゲームであることを1年以上身を以て知っていると、それすら遠くない未来のことなのかもしれません。

片方でも十分強いため、無理に夫婦ロックを狙わない構築も出現するでしょう。

紙では悪評も多かったこの夫婦カードが、デュエプレでは良い意味でゲームの中心となることを願います。

まとめ

ようやくすべての事前公開カードを評価し切ることができました。

…疲れた!

公開から2日後までの記事上げを目標にしていたため、少し不完全燃焼な部分もありますが、必要な事項や他解説者が挙げていないことを中心にまとめられたと思います。

まあ、事前評価はお遊びの部類なので、この評価に限らず多彩なカードが活躍する環境になるといいですね。

9弾が多くの人にとって楽しいものになることを願っています。

ここまで読んで下さった方には心よりお礼申し上げます。

リリース後に環境考察なども行っていくので、よろしければご覧ください。

それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?