秋に見られる野鳥 ムギマキ

ムギマキは、秋に出会うことができる野鳥です。

ムギマキは、シベリア、オホーツク海沿岸部、樺太島など繁殖し、東南アジアや中国南部で越冬します。日本には、繁殖地と越冬地の間を移動する春と秋の渡りの時期に立ち寄ります。

ムギマキを漢字で表すと「麦播」。秋の麦まきの頃に現れるから、この名前がつけられたようです。関西では、春の渡り時期に都市公園で短期間、観察できることがありますが、ムギマキをしっかり観察しようということであれば、秋になります。

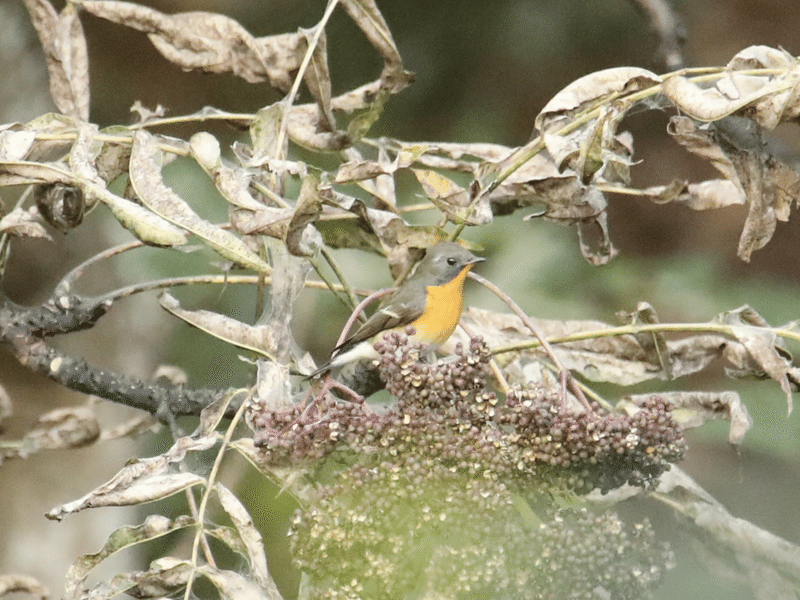

ムギマキは、体長約13cm。オスとメスは、外見が異なります。オスは、頭・背・尾・翼が黒っぽい色、喉から胸・腹の上部までが、橙色。腹の下部は白色。眼の上の白っぽい色の眉班と翼に白斑と白線があるのが特徴です。

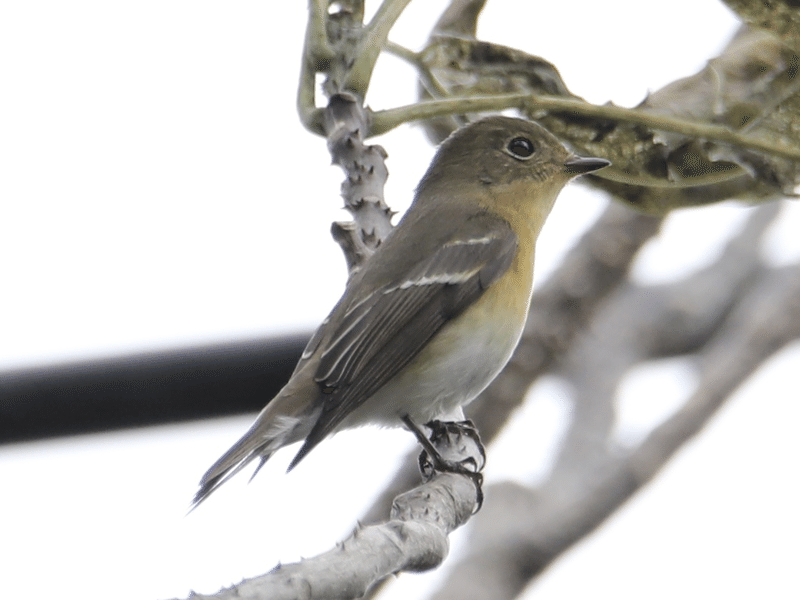

メスは、頭・背・尾・翼が緑味がある茶色、喉から胸・腹が、淡い橙色。眉班ははっきりと見えません。翼には、白い線が見えます。

ムギマキの若鳥のオスは、メスと同じような色合いですが、胸の橙色がメスより濃いのと、眉班がみえるようになっているので、わかります。

例年、ムギマキがよく現れる低山と森林公園の2箇所で観察しています。どちらも、ムギマキが好んで食べる木の実があり、渡りの時期に待っていると、現れます。低山ではカラスザンショウの実を、森林公園ではゴシュユの実を食べにきます。

ムギマキは、北から南への移動の途中で、日本立ち寄ることから、色々な場所に立ち寄っていると思われます。但し、長時間滞在してくれる場所もあれば、短時間の滞在で飛び立ってしまう場合もあります。パッと見るとキビタキに似ていると、遠くから見るとキビタキと考えてしまうかも知れません。よく見るとムギマキもいうこともあります。

裏山でも、遠くの木の実にキビタキがいると思って、双眼鏡で確認するとムギマキということもありました。

こんな感じで、ムギマキを観察しています。私の観察ポイントでは、10月中旬から11月初の3週間程度しか出会えない野鳥です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?