[#6]【オンゲキ】対人戦の課題曲決めにおいて先駆者から学んだ大事なこと3選

[追記]

元々作っていた自分の別の記事からコピペした部分が色々とおかしかったので、自然な記述に修正しました。

0.はじめに

皆さんこんにちは。工藤です。このnoteを更新するのも随分久しぶりですね。最後にこのブログを更新した時はただの高校生でしたが、今や大学生どころか、有難いことに音ゲーサークル“Ritsumeikan EVOLVED”(通称:立エボ)の会長補佐(No.3)まで務めさせて頂いています。

さて、私自身の話はこの辺にして本題に入りましょう。

今回は、音ゲーサークルの対人戦における課題曲選定のコツという若干マニアックな話をします。元々別の記事でコラム的な扱いで紹介するつもりだったのですが、諸事情により当該コラムだけ公開し、ついでに当初の内容に大幅な加筆を施してお送りします。タイトルに「オンゲキ」と付いているのは単に私がオンゲキ勢だからという理由であり、本記事の内容はオンゲキに限らず他音ゲーにも当てはめられると思います。

昨年10月に同志社大学音ゲーサークル“Do it!!”、京都大学音ゲーサークル“京音”、そして立命館大学音ゲーサークル“Ritsumeikan EVOLVED”の3サークル合同で開催した音ゲー対人交流戦“どきょえぼ2023”。ありがたいことに大盛況で終えることが出来て、運営の一員だった私としても大変嬉しく思います。

それはさておき、私が一部の仕事を手伝ったオンゲキ部門では、私が担当した仕事の中に「課題曲の選定」がありました。

どきょえぼ2023オンゲキ部門のざっくりとしたルールは、参加者によるトーナメント方式であり、各試合毎に2人ずつ互いの自選曲と運営指定の課題曲集からランダムで選曲される1曲の計3曲による勝ち星制の勝負です。

つまり私は課題曲集に入れる課題曲の選定を行ったわけですが、結論から言うとあまり上手く行きませんでした。その経験を経て、課題曲の選定において大切だと感じたこと3点をまとめたのが今回の記事になります。

簡単な状況説明

交流戦“どきょえぼ2023”運営メンバーの工藤とAは、オンゲキの対人戦における課題曲を選定しようとしている。課題曲は全8つある各プールごとに6曲(計48曲)選ぶ。両者の得意傾向及び普段プレイする譜面は尖った譜面ばかりであり、Lv.14+以上における両者のSSS↑の合計は1(工藤が出した“Alea jacta est!”(MAS14+)のみ)。

※本文に登場する譜面の難易度・譜面定数はいずれも2023年9月時点の値です。

1. 当初の課題曲の状態

課題曲の選定に関しては私とAが色々好き放題していたのを有識者の方に軌道修正して頂く形になりました。

実は当初の課題曲は一部怒られが発生しそうな有様で、例えば明確な核地雷が混ざったLv.14+のプール、詐称曲が複数混入したLv.13+上位~Lv.14下位のプールなど、雑に言えば色々「やって」いました。

↓記憶の限り再現してみたLv.13+上位、Lv.14下位、Lv.14+の課題曲リスト初稿と現在の私目線での評価

Lv.13+上位

Baqeela (セーフ)

FestA of PandemoniuM (EXP) (ギリセーフ)

ニニ (アウト)(流石に過大評価し過ぎ。.8適正だし入れるならせめて13+中位。)

No Limit RED Force (LUN) (まぁセーフ)

Transcend Lights (LUN) (アウト)(譜面が13.9適正とは言い難い6鍵混フレと強烈な視認難の9鍵で構成されており、課題曲として設定するには詐称度合いが強過ぎる。)

Trinity Departure (セーフ)

Lv.14下位

ENERGY SYNERGY MATRIX (セーフ)

GODLINESS (セーフ?)(他の曲があったらこれは外していたかもしれない…が、明確に地雷を踏んでいる訳ではないのでまだマシな方ではある。)

宣誓センセーション (セーフ?)(では実際に本採用するかと言われると今はやや返答に困る譜面。こればかりは思想の問題か。)

SWEET SHAKE!! (LUN) (やや易し過ぎ?)

私たち、四季を遊ぶんです! (LUN) (アウト)(サビの片手トリル混じりの混フレにμ3地帯、そしてラストの片手トリル+α 4連発など、「どこが14.0????」と突っ込みたくなる特大詐称譜面。今ならこの譜面のヤバさが分かる。)

Lv.14+

Alea jacta est! (一応許されるライン)

Diamond Dust (アウト)(流石に「やってる」。“Diamond Dust”は中盤の長すぎる片手トリルやラストの謎リズム+運指が非自明な極悪混フレなど、搭載されている難所がことごとく癖の強い14.9最難関クラスの譜面であり、どちらかというとプレイヤーが相手の事故狙いで自選として投げるタイプの曲。)

Don't Fight The Music (まぁセーフ)

渦状銀河のシンフォニエッタ (良いでしょう)

Singularity (technoplanet) (これは多分許される)

Titania (セーフ)

今でこそ当初の課題曲リストの改善すべき点をある程度客観的に語れますが、選定当時は自分達なりに悩み抜いた末に作成した課題曲リストであり、まさか未来の自分から「ダメ(要約)」と指摘されるとは夢にも思っていませんでした。

そんな9月末のある日のことです。課題曲候補を追加しようと運営用のスプシを開いたところ、半分以上の課題曲が差し替えられており、一部で世紀末を体現したような課題曲リストが一転、かなりバランスの取れたものへと変貌を遂げていました。どなたかが課題曲リストを添削して下さったようです。ちなみに、このタイミングでLv.14下位の枠が存在ごと抹消されました。

これに関しては本当に有難いことこの上なく、私としては課題曲を差し替えて頂いたことでますます交流戦が良いものになったと感じているのですが、では添削したのは一体誰なのでしょうか?

いろは「はい、課題曲の8割を『†破壊†』してしまい、申し訳ありません…」

どきょえぼ Day1当日、オンゲキ部門の陰の立役者は柔和な笑みを湛(たた)えて言いました。どうやら課題曲リストを修正して下さったのはいろはさんだったようです。

いろはさんは京音屈指のオンゲキガチ勢であり、いわゆる「地力破壊」を行わずにRATING MASTERまで登り詰めたこともあって、低難易度から高難易度までオンゲキの幅広い難易度帯に対して非常に造詣が深い人物です。

いろはさんが修正した後の課題曲集は今後自分達が課題曲の選定を行う際にとても参考になる気付きを示唆するものでした。ここからは、いろはさんの添削結果から私が学んだ大事な3つのポイントについて書きます。

2.大事な3つのポイント

2-1. 普段から様々な難易度・傾向の譜面に触れる

課題曲を選ぶ際に大事な1つ目の点は、普段から満遍なく多くの譜面に触れて既プレイ曲の偏りを失くし、適切な難易度観(※)を養っておくというものです。

※この場における「適切な難易度観」の定義は「譜面の表記難易度・譜面定数が実態に合ったものかどうか大体判断出来ること」を指します。

難易度観を養うことのメリットは複数ありますが、中でも特に強調したいのは詐称譜面を見抜けるという点です。

課題曲を選ぶ際、基本的には有志が作成した譜面定数表やオンゲキwikiの楽曲一覧(難易度順)などの外部ツールを参照することになります。

外部ツールを参照する理由は公式が用意した難易度の客観的指標である表記レベルと譜面定数を参照しながら課題曲を選ぶことで、適切な枠に適切な難易度の課題曲を入れられるようにする為です。

では、もしもゲーム側で登録されている表記レベルや、設定されている譜面定数自体が譜面の実態からズレた状態だったら?そういったいわゆる「詐称譜面」に対して譜面定数を鵜呑みにすると碌なことになりません。

では、そういった詐称譜面を見抜く為には何が出来るかというと、同難易度又は同譜面定数の他の譜面との比較です。そして、この時に比較対象として用いる譜面が多ければ多い程、より正確に詐称であるか否かを判断出来るようになります。

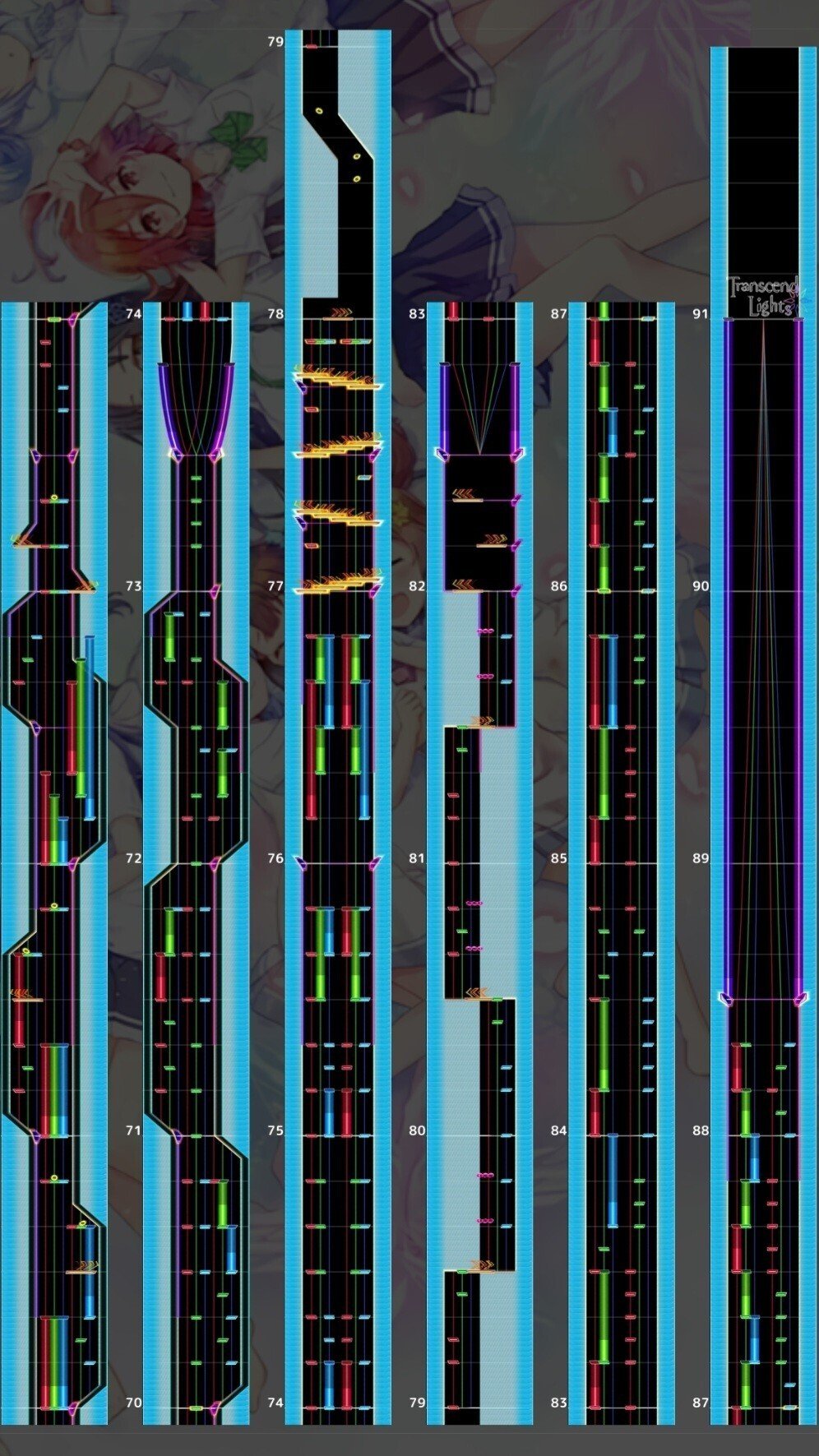

試しに“Transcend Lights”(LUN13.9)が詐称譜面であるか否かを検討してみます。次の画像は上から順に“閃鋼のブリューナク”、“Baqeela”、“colorful transparency”(いずれもMAS13.9)のサビの様子です。

これらの譜面は13.9の中でも適正とされる譜面であり、これらの譜面と比較するとどうしても“Transcend Lights”(LUN13.9)はサビの視認性の悪さやアウトロの混フレで要求される操作の水準の高さが目立ち、詐称譜面である可能性が高いと判断出来ます。

このようにして、他の譜面と比較することで詐称譜面を炙り出せるのです。そして、炙り出した詐称譜面を課題曲リストの候補から除外しておけば詐称曲を課題曲候補にするアクシデントは何とかなります。オンゲキというゲームの経験を積み、難易度の割に難しすぎる配置を見抜けるようになっておけば、トラセ白やわたしき白やダイダスを「見かけ上の難易度」のプールに入れてしまう事態も防げるのです。

また、癖譜面や弾幕譜面などの尖った傾向を持つ譜面と比較して、やはり正統派譜面は圧倒的な収録数の多さを誇ります。多くの正統派譜面に触れて標準的な配置を知り、自分の持つ正統派譜面の知識と比べることで尖った譜面の異様さをよりハッキリと認識出来るようになるだけでなく、単純に課題曲候補を決めるのに使える知識の引き出しが増えます。

以上より、課題曲の選定において大事なことの1つ目は「普段から様々な譜面に触れてみる」です。

2-2. 課題曲に規則性を与える

課題曲を選ぶ際に大事な2つ目の点として、課題曲に何かしらの規則性を与え、その規則性を課題曲のグループ毎に一貫させるというものがあります。

いろはさんの添削した課題曲リストは、例えばDay1 一回戦の課題曲には“Altale”、“ジャンヌ・ダルクの号哭”、“美夜月鏡”などといった具合に「Lv.14中位、R.E.D./R.E.D. PLUSから6曲」という規則性に基づいて選曲されており、Day1 決勝の課題曲については「Lv.14+、各AC音ゲーのボス曲」という共通点が与えられています。これほど明確なものでなくとも、「Lv.13、ジャンル別各フォルダから1曲ずつ、計6曲」といったように課題曲に何かしらの共通点が設けられていました。

課題曲について規則性のみを参加者に公開することで、参加者は課題曲を予想しながら対策を行えるのが規則性を与えることの良い点と言えます。参加者は課題曲を予想して対策するという行為を通じて、ますます勝負にのめり込むことが出来るからです。これを実感出来た機会は、まさに本番対策期間中にLv.13上位対策を行っていた最中のことでした。課題曲の共通点から得たヒントを基にヤマを張りながら対策を進めるということを実際に自分でやってみたことで、課題曲に共通性を持たせることで生み出せる面白さが確かに存在することを体感しました。

また、規則性を与えるメリットとして「課題曲を何にするか?」という問題に対して選曲の方針を用意することにより、課題曲を決めやすくなることも挙げられます。当初私とAが課題曲を選定していた頃にはこういった選定の際の方針は設定しておらず、課題曲の規則性は皆無でした。また、先述した譜面の引き出しが少なすぎて知っている譜面を選ぶしかなくなった結果、課題曲の予想が到底出来ないようなリストが作られてしまっていたのです。

Alea jacta est! (チュウマイ、bright MEMORY Act.1)

Diamond Dust (ORIGINAL、bright)

Don't Fight The Music (ORIGINAL、R.E.D.)

渦状銀河のシンフォニエッタ (チュウマイ、bright MEMORY Act.2)

Singularity (technoplanet) (ORIGINAL、SUMMER PLUS)

Titania (ORIGINAL、無印)

「課題曲に規則性を持たせる」ということを念頭に置いてから当初のLv.14+の課題曲候補を振り返ってみると、やはり改善点が見えてきます。曲のジャンルとバージョンを見てみると、ORIGINAL4曲+チュウマイ2曲という偏った構成なうえ、初出バージョンがbright期とその他になっているため、法則性も満遍なさも見られない(=課題曲の推定が難しい)課題曲リストになっていますよね。

上述の問題点を踏まえて、私は課題曲には何かしらの規則性を与えることが重要だということを学びました。

ということで、課題曲の選定において大事なことの2つ目は「課題曲に規則性を持たせる」です。

…とはいえ、この記事を読んでいる皆さんは流石に課題曲を選ぶクオリティーを上げるためだけにオンゲキをプレイしているわけではありませんよね?当然私もそれは理解しています。ただ、別に課題曲を選ぶ目的でなくとも、オンゲキというゲームの面白さを存分に味わうという意味でもなるべく多くの譜面を触ってみるというのはとても有意義なことだと思います(むしろ私はこちらの方が大きな恩恵だと思っています)。

もちろん、単にオンゲキを遊ぶだけなら(規約とマナーの範囲内で)各プレイヤーがオンゲキの好きな要素で自由に遊ぶべきだと私は考えていますが、「その数多の遊び方の中には課題曲を選びやすい遊び方とそうでない遊び方が存在する」というのも私の考えです。別に課題曲を選びにくい遊び方でプレイしていてもデメリットが目立つことなんて滅多にありませんし、オンゲキプレイヤーの99%は課題曲の選定をやらないのであまり話題になりませんが。

2-3. 有識者を頼る

そして課題曲を選ぶ際に大事な3つ目の点は、手詰まりになるか自分達の手に負えない難易度帯の選曲は自分達より上手いor詳しい人を頼ることです。

ついさっき「普段から全曲触っていると課題曲を選びやすい」とはいったものの、普段全曲触っていない人がいざ課題曲を決めることになってから急いで全曲触りに行くのはなかなかハードなことです。どきょえぼ本番の対策期間中に大急ぎでLv.13+を全鳥した私もそれはよく分かっています。

しかも、課題曲の対象レベルを全曲触ったところで自分の地力に対して譜面の要求地力が高過ぎて譜面の難しさを十分に理解出来ないことだって有り得ます。実際、今の私にとって地力不足であるLv.14+は8割近く既プレイになった現在でも未だ「全部ムズい」程度の理解であり、SSSやSSS+, ABFB等の高い水準まで詰めて初めて直面する難しさは残念ながらよく分かっていません。

そういった状況で手詰まりに陥った時は、各部門の責任者に頼んで良さげな人材(=幅広い譜面に触れている先駆者)を手配してもらいましょう。恐らく手を貸してくれます。

何のノウハウも無く、そして十分な曲の引き出しも無い状態で課題曲を選定するのは結構難しいです。今回は私とAが何とか知恵を絞って対処しようとしたものの、これから課題曲を選ぶ機会のある方は、課題曲の選定や選定の方針に難航した辺りで先達を頼る選択肢を頭の片隅に置いておくことをオススメします。ただし、何でもかんでも聞いておけば良いということでもない(頼り過ぎると責任者の仕事が増える)のでなるべく自力で考えられるようになっておくに越したことはありません。

以上より、課題曲の選定において大事なことの3つ目は「困ったら有識者を頼る」(最終手段)です。

3.まとめ

さて、これまで語ってきた課題曲選定において大事なこと3つをここで改めて振り返ります。

詐称譜面を見抜くことや、課題曲から外すべき尖った譜面を察知することが出来るよう普段から様々な傾向(正統派含む)の譜面に触れておく

選定の見通しを立てやすくすることに加え、参加者に課題曲予想をさせるため課題曲に規則性を持たせる

困ったら責任者と有識者を頼ろう(最終手段)

どきょえぼ当日に面と向かって課題曲の8割を「破壊」した旨を告げられましたが、私としてはむしろ大変嬉しかったです。いろはさん、ありがとうございました。

そして、皆さんここまで読んで頂きありがとうございました。音ゲーサークル同士のコミュニティーに属していると、対人戦の話をよく耳にします。そういった催しは本当に楽しく面白いものですし、参加者同士の一発勝負や自選曲のチョイスやBANの駆け引きはもちろん、ランダムセレクトによって選ばれる課題曲のレパートリーと抽選結果も対人戦の魅力だと私は考えています。

この記事が誰かにとって、対人戦の課題曲選定に役立つことがあれば幸いです。

工藤

4. 何故こんな文章を書いたか?

ところで、どうして私がこんな文章を書いたかというと理由は2つあり、それは今後対人戦の課題曲選定を行う人達にとって選定の補助になるようなものを作りたかったというのと、自分にとって課題曲を上手く選定出来なかったことがどきょえぼ2023で一番悔しかったことだからです。

これまで述べた課題曲を上手く選ぶ方法や「課題曲選定者は多くの譜面に触れているべきだ」といった思想は別に私がいろはさんから直々に教えて貰ったものではなく、全て私がいろはさんの添削結果と自分達の初稿を見たうえで何がどう変わったか、自分達には何が出来ていなかったかを私なりに考えて出した結論になります。

先ほども述べましたが、課題曲の選定は何の指針もノウハウも与えられない状態だと非常に難しい作業です。だからといって、私やAのように課題曲選定の経験が皆無である人間を課題曲選定に一切関わらせず、毎回ある程度慣れた人間にやらせておけば大爆死することはないからそれで良いじゃないか、と言われると全然そんなことはないと考えています。

まずは新人に分からないなりにやらせる。そして修正すべき点は先駆者が修正して、新人は修正結果を見て何が良くなかったか、何をどうすれば次は同じことを繰り返さないかを全力で考える。そうして新人だった人は新たな先駆者となって次の新人を見守りつつ必要な知恵を与える。そういったサイクルを作る為にも、選曲未経験者に課題曲を選定させることは意味のある行為だと私は考えています。そして、そのサイクルを絶やさない為に私はこの文章を書いています。

また、課題曲の選定作業を通じて私は自分がオンゲキというゲームについて如何に無知なのかを自覚することになりました。

“四月の雨”(MAS13+)や“TECHNOPOLIS 2085”(MAS14)などの極端に癖が強い譜面は思い付いたところで課題曲として使えませんし、かろうじて浮かんだ「知っている譜面」の難易度が妥当かどうかも分からない有様。本当に何もアイディアが出て来ませんでしたし、正統派譜面について何も分かっていない自称オンゲキ勢がそこにはいました。

課題曲を選ぶまで自他共に「工藤はオンゲキに詳しい人間である」という評価をしていたこともあり、自分がオンゲキについて無知であるという気付きはそれこそアイデンティティーの崩壊と呼んで差し支えないものでした。

しかし、むしろアイデンティティーが崩壊する程強く打ちのめされたからこそ、「このまま終わりたくない、変わりたい」という気持ちが喚起されて前を向けました。

そして「自分はオンゲキに対して無知である」という気付きがきっかけとなり、今はオンゲキというゲームをもっと知りたい、オンゲキというゲームに対する自分の中での解像度を更に上げたいという興味がオンゲキをプレイするモチベーションの一つになっています。

フレグラ赤SSS!!!!!!!!!!

— 工藤 (@Kudo_BangGirL) April 22, 2024

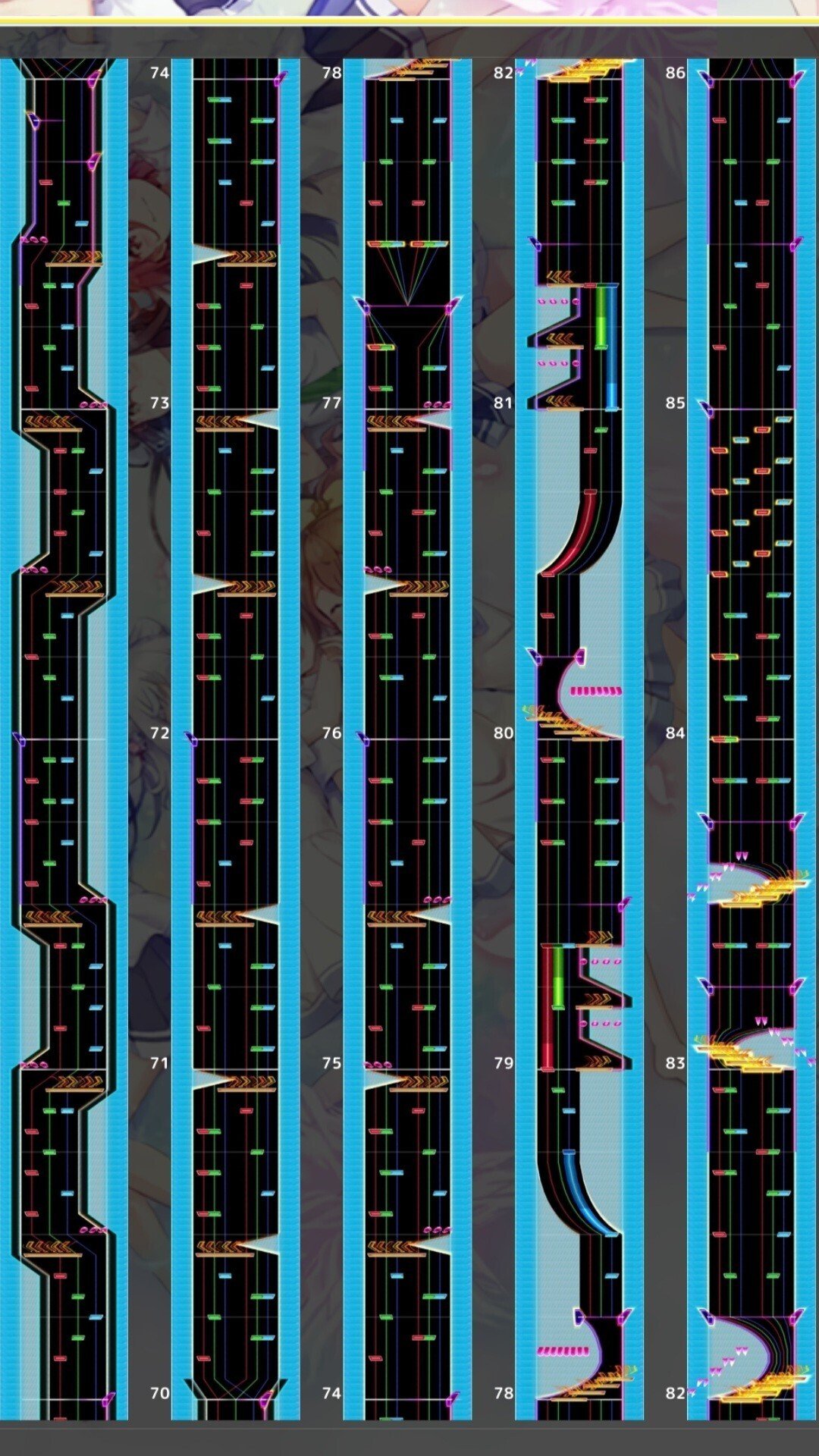

14全鳥です!!!!!!!!!! pic.twitter.com/l7yjAUbmqT

↑特定のレベル帯全ての譜面を触る必要があるSSS埋めに取り組んだ様子。この半年前にはLv.13+でも同じようなことをした。

今後よほどのことが起こらない限り、どきょえぼは次回も開催され、やがてどきょえぼ2024が始まることでしょう。その時、もしも再び課題曲の選定に携る機会を得られるならば、どきょえぼ2023で学んだことを活かしてオンゲキ部門課題曲選定のリベンジがしたいなと思っています。

今度こそこの記事は終わりです。最後まで読んで頂きありがとうございました!

工藤