「スパイダーマン ノー・ウェイ・ホーム」-大いなる責任の行方

0.はじめに

2022年1月7日。ここ日本でもついに公開された「スパイダーマン ノー・ウェイ・ホーム」。全世界での歴史的な興行成績、そしてスポイラー厳禁の厳戒態勢じみた日本での公開前の雰囲気も相まって、マーベルファンならずとも、ただならぬ期待で劇場へと足を運んだ方も多いことだろう。

先日、私も例に漏れず劇場で拝見したわけだが、これまでの実写版スパイダーマン・シリーズのファンに対する、全方位外交のようなサプライズの大放出に、若干、食傷気味になりながらも、劇場のIMAX効果も相まって、素直に大興奮させてもらった。

しかし、その傍ら、本作製作陣の、現在の世界に対する諦念のようなものがスクリーンに渦巻いていることを感じざるを得なかった。

本稿は、本作(製作陣)が抱える世界に対する諦念がどのようなものなのか、私が個人的に映画スパイダーマン・シリーズの最高傑作であると感じている、サム・ライミ監督の「スパイダーマン2」(2004)との比較を通じて考えていくものである。

(画像:filmarksより)

1.カルチャーのハブとしてのスパイダーマン

この電脳世界の片隅で私が語るまでもなく、「スパイダーマン」はマーベルコミックスが20世紀に生み出した最も偉大な作品の一つと言ってよいだろう。

コミックの読者層とシンクロするティーンエイジャーの少年がニューヨークを飛び回り活躍する「スパイダーマン」シリーズは、20世紀末からの実写映画化やテレビゲームへの展開も含めて、一つの作品という枠を遥かに飛び越えた一大「カルチャー」だ。

そして、「人種と文化の坩堝」であるニューヨークを舞台とする同作品は、これらのハブとしての役割をも担ってきた。

もちろん、2022年になった今現在から見ると、サム・ライミ版の実写三部作のスクリーン上に(特にメインキャラクターに関しては)人種の多様性はあまり見られないし、ピーター・パーカーとMJ、主演2人の「惚れた腫れた」の言動は、あまりにもコンサバティブでステレオタイプなものだと言わざるを得ない。

(画像:マイナビ)

しかし、その後の2018年公開の「スパーダーマン:スパイダーバース」のサントラ盤が極上のHip Hopアルバムであったことが表象するように、2010年代に入り、同シリーズは、「人種と文化の坩堝」であるニューヨークの街の多様性を、実質的な意味においても、反映するシリーズへと「進化」を遂げていると言ってよいだろう。

(画像:Amazon)

文字通り「多様」なキャラクターが登場するMCUシリーズと接続することになった、「ホーム・カミング」に始まる、トム・ホランド主演の、所謂「ホーム三部作」において、その傾向はさらに高まっている。(と言うよりも、「多様性」はデフォルトなものになったと言った方が正しいかもしれないし、中国やインド、アラブ諸国の巨大資本に対する「外交」という大人の事情もあるのだろうが…)。

現在公開中の「ノー・ウェイ・ホーム」においても、冒頭で流れるTalking Headsから、エンディングで流れるDe La Soulまで、多様な観客に目配せした、ニューヨークにゆかりのある楽曲が適材適所で使われていることは、ポップミュージックに興味のある人間であれば真っ先に気が付くポイントだろう。

(画像:アマゾン)

2.20世紀最大のカルチャーは…

ところで、(乱暴な接続になって恐縮だが)、20世紀に生み出されたカルチャーの中で、こうしたコミックや、数々の複製映画、ポップミュージック等を遥かに凌ぐ、最大のカルチャーは何だろうか?

それは、間違いなく「戦争」と「マス・メディア」だろう。

「戦争」のようなおぞましい事象を「カルチャー」と断ずる私の不遜さをどう感じるかは、読者の皆様に判断していただくとしても、20世紀を「戦争の時代」と銘打つことに反対する者は少ないのではないだろうか。

そう、20世紀とは「戦争の時代」であった。

そして、(本稿では触れないが)人類が歴史上経験したことのない様な形でそれは行われた。つまり、19世紀後半~20世紀というのは、戦争のパラダイムシフトが起こった時代である。「マス・メディア」はその目撃者であり共犯者であった。

スパイダーマンの話からは一度横道にそれるが、以下で「マス・メディア」の誕生と、それが「大いなる力」を獲得する背景を少し見ていこう。

3.国民国家とメディア

18世紀のフランス革命に端を発した「帝国の崩壊と国民国家の乱立」という欧米での流れは、産業革命による資本主義の爆発に後押しされ、20世紀初頭の第一次世界大戦にて頂点に達した。

階級社会である帝国ではなく、(対外的には帝国主義による身勝手な侵略を繰り返しながらも)形式的には民主国家になりつつあった欧米諸国においては、その行政体制において劇的な変化が生じつつあった。

その一つに、「教育が国家の仕事になった」ことがあげられる。

現代のわれわれは「義務教育」の名の下に、国の庇護の下で教育を受けることは当然であると考えがちであるが、歴史を見れば必ずしもそうではない。

なぜなら、階級社会において、支配層が被支配層を教育することに何一つ利は存在しないからだ。日本の江戸時代の寺子屋に見られるように、(庶民の)「教育」は民間の有志によるものに限られることが多かった。

しかし、国民国家においては、子どもたちは「未来の国の担い手」である。

近代国家の「富国強兵」の名においても、「教育」は行政の最重要部門の一つとなった。

国家が国民に対して一律な教育を施すために必要なことは、「統一された言葉」を設定し、国民の「識字率」を上げることである。日本においても、明治政府の誕生の後、「標準語」が設定された。そして、19世紀から20世紀にかけて、日本を含む主要各国では、「識字率」が爆発的に上昇した。

こうして、各国の国民が当たり前に「読み・書き」ができるようになったことを背景として登場し、力をもったのが「マス・メディア」だ。

そして、登場したばかりの「マス・メディア」と、「戦争」は蜜月関係にあった。

貴族・王族が私利私欲のままに戦争をしていた時代と異なり、資本主義下の国民国家においては、戦争の遂行を政府が気軽に決定することはできない。

なぜならば、戦争に必要な莫大な額の予算案を「議会」で通さなければいけないからだ。

つまり、国民国家は国の決定をハンドリングする段階において、「世論」を味方につける必要が(構造的に)生じるのである。

そこで、マス・メディアが使われることになった。

当時の新聞は平気で嘘を書き連ね、国民の他民族・他国家に対する憎悪を煽ることで、戦争の機運を高めることに寄与したのである。

オーソン・ウェルズの映画「市民ケーン」(1941)で描かれるように、メディアは、下手をすれば、国家権力と肩を並べるほどの「権力」=「大いなる力」を持つことになった。

そして、この当時、例えばプロイセンのビスマルクが、戦時の参謀としての実力だけではなく、その類い稀な外交術・交渉術においても歴史に名を残したことが象徴するように、20世紀はメディア等が使う「言葉」の力や価値が高まっていった時代であると言えるだろう。

(画像:Amazon)

4.大いなる力には、大いなる責任が伴う

さて、話をスパイダーマンに戻そう。

本稿の冒頭でも触れた、21世紀の初頭に始まったサム・ライミ監督の三部作には、上記のような権力=「大いなる力」をメディアが保持している、という共通認識がまだ共有されていた時代の作品と言ってよいだろう。

それを象徴するのが、この三部作でJ.K.シモンズが演じる、新聞社「デイリー・ビュークル」の編集長であるJ・ジョナ・ジェイムソンだ。

「大いなる力には、大いなる責任が伴う」

これは、キリスト教の聖書、はたまたムハンマドの言葉に起源があるなど諸説あるが、現在の「ノブレス・オブリージュ」にまで通ずる古くからの格言であり、スパイダーマン・シリーズでは度々引用されていきた。

しかし、ジェイムソンは、この格言の真逆を行く人物として劇中では描写されている。

大手新聞社の編集長という「大いなる力」を持ちながら、金にガメつく、メディアとしての道義的責任を全く持ち合わせていない様子が伺える。

それは、まるで主人公のピーター・パーカーが、勉学に長けているものの、周囲とのコミュニケーションがうまくとれず、MJにも気持ちを打ち明けられない、といった凡庸な自身の実存とかけ離れた力を手に入れてしまい、その手に余る責任との間で葛藤し続ける姿との対比として登場させているようにも見える。

(画像:シネマトロ二クス)

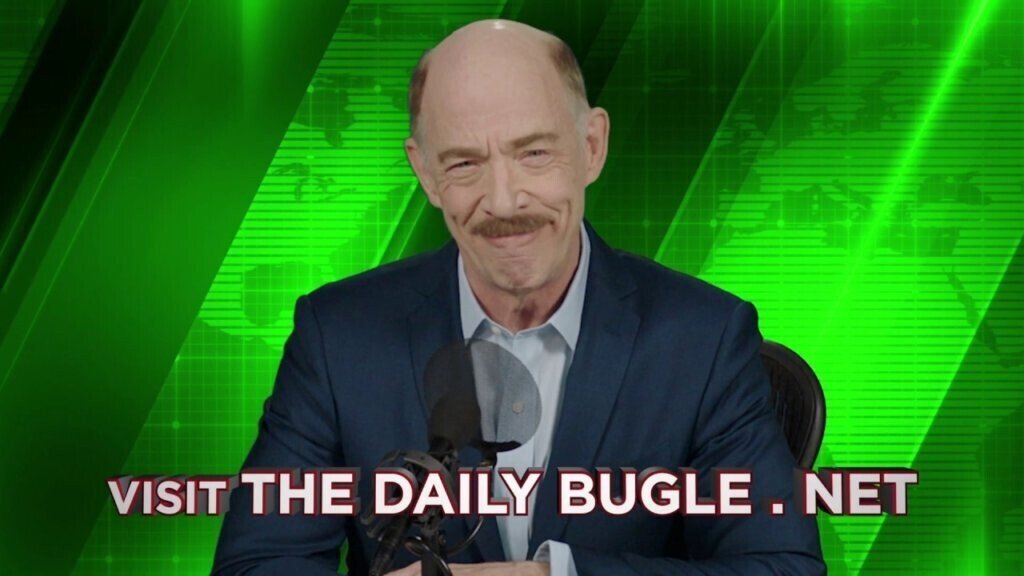

そして、今回の「ノー・ウェイ・ホーム」においても、テレビコメンテーターとして、同じくJ.K,シモンズが久々に登場する。(おそらく、製作者側の意図的な配役であろう。)

(画像:THE RIVER)

今回の彼は、前作「ファー・フロム・ホーム」の最後の場面で、ミステリオを殺害したのがスパイダーマンであると決めつけ、偏向報道を繰り返すのだが、ここに、サム・ライミ三部作との明確な違いが2点存在している。

一つは、偏向報道をしているJ.K.シモンズが、自身の責任感のもとに行動していることである。

サム・ライミ版のシモンズは、気分次第で新聞の見出しを変えたり、世論に擦り寄って報道内容を変えたりと、資本主義的、もっと言えば拝金主義的な動機しか持ち合わせていない人物であった。そして、その姿が相対化され、コミカルに描かれることで、作品に風通しの良さを与えてくれるキャラクターでもあった。

一方で、今回の「ノー・ウェイ・ホーム」におけるシモンズは、自身のメディア人としての責任からスパイダーマンを告発しているのだという趣旨の発言を繰り返している。

現場でスクープ写真を撮る者を薄給で使い捨てていたサム・ライミ版のシモンズと違い、自身で現場に足を運び、証拠を押さえようと奮闘する。

各人が正義を持ち合わせて、それが衝突するが故に、分断が生じるという、まさに現代を象徴した人物へと変貌しているのだ。

二つ目は、上記のように、ピーター・パーカーとの対比で、「責任を放棄した」権力者として描かれていたサム・ライミ版のシモンズと異なり、「ノー・ウェイ・ホーム」のシモンズの発言は、作品の中でさほど焦点があてられない。

むしろその報道を受けた一般市民の反応の方に大きな焦点があてられている。

自身の正体を暴露されたピーター・パーカーが学校に戻ると、スパイダーマン反対派と賛成派の教師の両方に詰め寄られる場面は、トランプ政権の成立以降、陰謀論渦巻く言論空間に右往左往するアメリカの縮図のようにも見える。

5.「大いなる力」は誰のものか?

4の最後に記したように、公開中の「ノー・ウェイ・ホーム」で目につくのは、ニューヨークに暮らす市民の反応である。

映画の冒頭、正体を明かされたトム・ホランド演じるピーター・パーカーが、ゼンデイヤ演じるMJを連れてタイムズスクエアを飛び回るシーン。勿論、その驚異的なカメラワークも目を引くのだが、逃げ回るティーンエイジャーの彼らに対して、NY市民が一斉にスマホのシャッターを向けるシーンは本作で最もグロテスクな描写だ。

(画像:SCREEN ONLINE)

一方で、本稿の冒頭でも挙げた「スパイダーマン2」には、これと正反対の美しいシーンがある。

トビー・マグワイア演じるピーター・パーカーが、ドクター・オクトパスの暴走させた列車を決死の覚悟で停止させる場面。

マスクもとれて力尽きたスパイダーマンを抱きかかえて安全を確保したのは、列車に乗車していたNY市民だった。

「まだほんの子どもじゃないか」「誰にも言わないよ」…

(画像:ミツカル)

思い出しただけでも目頭が熱くなる場面だが、上記「ノー・ウェイ・ホーム」の冒頭のシーンを観た後だと、余計にこみあげてくるものがある。

このような美しいモブ・シーンを描いても、現代ではリアリティがないと判断されたのだろうか?わずか20年足らずの間に市民の心は劣化してしまったのだろうか?

その判断は一度保留することにするが、「ノー・ウェイ・ホーム」で描かれているのは、サム・ライミ版スパイダーマンに見られたような、「マス・メディアと大衆」「ヒーローと市民」といったバーティカルな関係ではない。

インターネットの発達の先に登場したソーシャル・メディアの爆発的な普及は、良くも悪くも私たちの環境を大きく変化させた。我々個々の発信力は高まり、悪気がない、いや、むしろ正しくありたいと思う大衆の発信こそが、カルチャー・ヒーローや権力者を容易く引きずりおろす光景は、昨年の夏、ここ極東の島国でも見られた。

バーティカルからパラレルへ。

大衆とマス・メディアは今や同等の力関係にあるといっても過言ではない。

「大いなる力には、大いなる責任が伴う」

かつてヒーローに突き付けられたこのテーゼは、今、我々一人ひとりに突き付けられている。

「ノー・ウェイ・ホーム」の主人公ピーター・パーカーは、本作の最後でその大きすぎる責任を果たした。その方法に関しては、劇場で確認してもらうとしても、ティーンエイジャーの少年が取る方法としてはあまりにも過酷なものだ。

その姿は、この現代社会において、(大いなる力を持った)大衆の「親愛なる隣人」であることの難しさ、いや、不可能性を浮かび上がらせていると同時に、我々観客に、「お前は自分の力に対して、この少年と比べて、どこまで責任をとっているのか?」と突き付けているようでもあった。