【言葉遊び】「コロ」は日本語における複数形語尾である、という空想雑学

この記事は 言葉遊び Advent Calendar 2023 に向けて書かれた記事です。

こんにちは、こーやんです。僕は言葉遊びが好きです。

言葉遊びを好む一部の方々には共感してもらえると思うのですが、頭の中で言葉をこねくり回していると、ときどき「嘘豆知識」を思いつくことがあります。

例えば……

〈嘘豆知識〉

正月の遊びであるすごろくは、出ると嬉しい出目である「四五六 (しごろく)」が訛って「すごろく」と呼ばれるようになった。

こんな感じのものです。

これはまったくの嘘なので知識として活かせないですし、実用性に関してはまったくのゼロです。

なのですが、こういった「嘘豆知識」には思わず「へぇ~」と思わず言ってしまうような単語の繋がりを表現することができて、一種のフォーマットとして気に入っています。

今回話す話題はサイコロの言葉遊びについての話と、そこから着想を得た嘘雑学についての話です。

いつもならそういった思いつきは適当にツイートしてたりするんですが、今回ばかりはツイートには収まらないボリュームの雑学が出来上がってしまったので、記事として出すことにしました。

興味をもつ人がどれだけいるかはわかりませんが、物好きな方はどうぞ。

謎解きでよく見かけるサイコロの言葉遊び

さて、この記事の見出し画像には突然謎解きが載っていましたね。

(すぐ下に解説があるので、自力で解きたい人は見る前に解いてみてください。)

謎解きの問題には言葉遊びがよく使われるのですが、この謎解きも言葉遊びを上手く活用した問題です。

長年の謎解き好きにとっては「あーアレね」となる題材かもしれません。

解説をすると、まずこれはサイコロの展開図なので 縦にダイス、横にサイコロ といった具合に名称を埋めます。

すると、6マスにぴったり埋めることができ、サイコロの数字の通りにマス内の文字を読むと、 1、2 が「ロス」で 4、5、6 が「コダイ」となるので、答えは「コダイ (古代など)」となります。

サイコロとダイスを交差させたものが偶然にもサイコロの展開図になるのって面白いですよね。

これは謎解きの中ではベタな問題なのですが、この題材ががあちこちの出題で使われるようになったのは、この偶然の一致に言葉遊び的な魅力があることが理由の一つだと思います。

そんな中、僕はこんなことを考えていました。

「もしこれが偶然ではなく、もともと十字の展開図に埋まるように “サイコロ” 、 “ダイス” と名付けられていたのだとしたら?」

ここからが嘘雑学の話の始まりです。

架空の命名方法を空想してみる

サイコロを発明した古代の民族は、この小さなキューブの名前を何にしようか考えた上で名前をつけたはずです。

その時に、古代人が「キューブの展開図であるあの十字型にカタカナ表記が埋まるように2つの呼び名を付けよう」という発想になって、そこからサイコロとダイスという2つの言葉を同時に名付けていたらどうでしょうか。

もちろん実際にはそんな史実は無いわけですが、面白い世界線だなあと思ってついついあれこれと想像を巡らせました。

(僕はこういう考え事をするのが大好きです。SF好きの人がSF世界を空想する嗜好の言葉遊び版みたいな感じなんですかね。)

考えていると、ひとつ疑問が思い浮かびました。

それは、サイコロを表す別の名称「賽 (さい)」はどこから生まれたのか という謎です。

サイコロ・ダイスの別名から導かれるもの

サイコロの名称にはサイコロ・ダイスのほかにも賽があります。

「賽は投げられた」や「賽の目」と言うときの賽ですね。

ほかにも別名がないか考えたところ、ダイス (dice) の単数形がダイ (die) であることを思い出しました。

なぜか今では1つでも複数でも「ダイス (dice)」と呼びますが、昔はダイスの単数形にはダイが使われていたわけです。

新しく出てきたサイとダイを先ほど埋めていた展開図に当てはめてみましょう。

綺麗に展開図の一部が切り出されていますね。

切り出された部分を組み立てると、サイコロの出来損ないのようなものが出来上がります。

先ほどの「サイコロ/ダイス」の命名方法を踏まえると、もともとはこの形の物を「賽」「die」と呼んでいたのではないでしょうか。

この記事では、上の図のような出来損ないのサイコロのことを半サイコロと呼ぶことにします。

半サイコロが2つあればサイコロの立方体が作れるので、「die」2つで複数形の「dice」になることにも納得がいきます。

以上のことをまとめると、こんな考察ができます。

・昔は半サイコロ2つによって1つのサイコロが構成されていた。

・半サイコロは英語でdieと呼ばれ、半サイコロ2つを合成した1つのサイコロは複数形でdiceと呼ばれる。 (※「glass - ガラス」「glasses - メガネ」のような関係)

・昔は半サイコロだけを使った用途があったので単数形のdieが使われていたが、今では2つ1組で使われるのでdiceのみが使われるようになった。

・賽は半サイコロのことを指す。つまり賽はサイコロの単数形。

どうやら「die - 賽」「dice - サイコロ」という対応関係があるようですが、この関係をもつことは次のよく知れわたった和英関係を見ても明らかです。

賽は投げられた。

The die is cast.

神はサイコロを振らない。

God doesn't play dice.

改めてわかったことをまとめると、

・サイコロはもともと半サイコロ2つを合わせて作られたもの

・賽はサイコロの単数形

ということになります。

「コロ」について

さて、賽・サイコロという2つの単語は日本語には珍しい単数形・複数形の関係になっていることが判明しました。

となると、サイコロの「コロ」は英語で言う -s のような複数形語尾と考えられるのではないでしょうか?

最後にこの「コロ」だけ考察して記事を終えます。

サイコロのコロが複数形語尾と言い張るにはこのひとつの例では根拠が不十分なので、ほかの例ではどうか考えてみます。

「コロ」がつく名前の物体は、石ころ、犬ころ、ピッコロくらいでしょうか。

石ころ・犬ころに関しては、現代では石・犬と大きく意味は変わらず用いられていそうです。ですが、もともとはコロがつけば複数、つかなければ単数といった文法的な区別がされていた可能性があります。diceとdieのように、現在では単数・複数の区別が薄れているタイプの単語だと推測できます。

また、ピッコロに関しても音を表す「ピッ」が複数あるものとして楽器のピッコロが名付けられていると考えれば納得です。

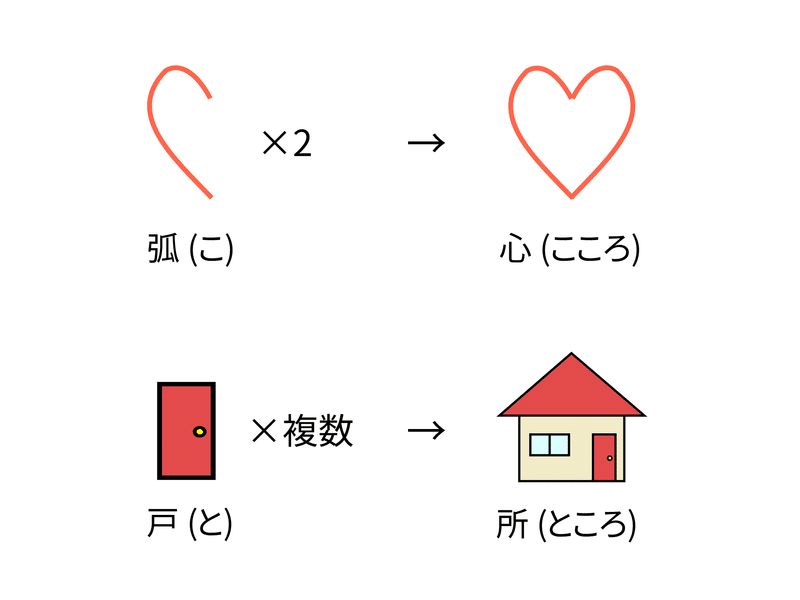

また、概念的なものでも 心、所 といったコロのつく単語がありますが、これらは以下のように考えられます。

これらの根拠により、「コロが日本語における複数形語尾である」という新説が妥当なものであることが言えました。

というわけで、皆さんもぜひ今日から複数形語尾「コロ」を使って話してみましょう!

終わりに

気づけば空虚な理論をひたすら展開していました。

自分色の強い記事だったかと思いますが、どれだけの人についてきてもらえたでしょうか……。

言語の研究なんかもこれくらい自由にやれたらもっと面白いんだろうなと妄想してます。

落としどころが思いつかないので最後に複数の落としどを置いておきます。

落としど 落としど 落としど

読んでいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?