ミニ四駆向け?誰でも簡単にブラシレスモーターを駆動する方法

ターゲット

ブラシレスモーターを使いたいけどマイコンとかなんもわからん!って人向けです。この記事を読んで、私が制作した制御基板を購入すれば誰でも簡単にブラシレスモーターを駆動させることができますが、制御基板といいつつ常に100%で回すことしかできない(今のところ)のでミニ四駆以外に使い道があるかは微妙です。

部品選定

ブラシレスモーター

まずはブラシレスモーターの選定ですが、その前にバッテリーのセル数を決めておきましょう。今回は2s想定でいきます。

ブラシレスモーターについては普段私の動画で使用しているこちら(https://ja.aliexpress.com/item/1005002190328136.html)を例に軽く解説していきます。家に転がっていたから使用しているだけなので、探したらもっといいモーターがあるかもしれません。もしいい感じのモーターを見つけたらこっそり教えてください。

まず確認するのは対応セル数です。このモーターの場合は2~4sらしいですが、概要欄には1~4sと書いてあるし、表にも3.7V時の性能が記載されているので1sでもいけるようです。このように、aliexpressの表記は信用してはいけません。今回は2s想定なので全然余裕ですね。

次に重要なのがKV値です。

KV値×電圧[V]=回転数[rpm]

になります。このモーターの場合は4300KVなのでLiHVの2s満充電の場合は

4,300×4.35×2=37,410[rpm]

になります。

次に確認するのがこちらの表です。大抵の場合、商品概要欄に記載があるはずです。

ドローン用モーターなので推力だとか、プロプラの種類だとか、いろいろ書いてありますが重要なのは電流値です。この値を元にESCを選定します。

8.4Vのとき3.37A流れるらしいです。ですがこれはあくまでプロペラを取り付けた場合なのでそれ以外のシチュエーションでは多少電流値が変化するので注意しましょう。

ESC

ESC(Electric Speed Controller)は、ブラシレスモーターの駆動に絶対必要です。これがないと回りません。

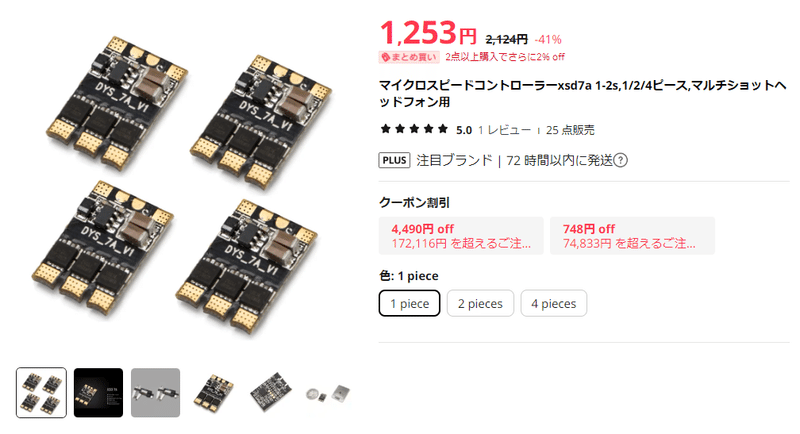

というわけでESCも私が普段使用しているもの(https://ja.aliexpress.com/item/1005004845707762.html)を例に解説していきます。

モーターと同じで、最初にセル数を確認しましょう。このESCは1~2sまでいけるようなので大丈夫そうです。

次に電流値を確認します。

連続的に7A、10秒以下なら9A流せるようです。先ほどのモーターは最大でだいたい3.37A流れるようなのでこちらで大丈夫そうです。

このESCは2sまでいけて重量が0.83gと、かなり軽いのでおすすめです。

部品選定まとめ

部品選定をまとめると

バッテリーのセル数を決める

↓

バッテリーのセル数に対応したモーターを探す

↓

KV値で回転数確認

↓

流れる電流値を確認

↓

バッテリーのセル数に対応したESCを探す

↓

先ほど確認した電流値にESCが耐えられるか確認

↓

決定!

という流れになります。

配線

当たり前ですが、ESCには適切な信号を入力しないとモーターはうんともすんとも動きません。ですが、ESCにどういう信号を送ったらどう動くかを説明すると長くなるので、ここでは省略します。

ではどうやってモーターを回すのか?

そんな方はぜひ私が販売している制御基板をお試しください!

販売(2s~3s)→https://kounotori-diy.booth.pm/items/5568107

販売(1s)→https://kounotori-diy.booth.pm/items/5568104

※こちらは2s~3s用の基板になります。1s用は現在制作中です。また、4s以上対応の基板が必要な方は個別にご連絡ください。

部品点数が2~3s用に比べ、倍近いので値段は少々高くなってしまいました…

1枚1枚手動で生産しているため少々割高になります。すみません(´・ω・`)

もし何かの間違いで大量に売れるようなことがあればきちんと量産体制を整えてもっと安くします。

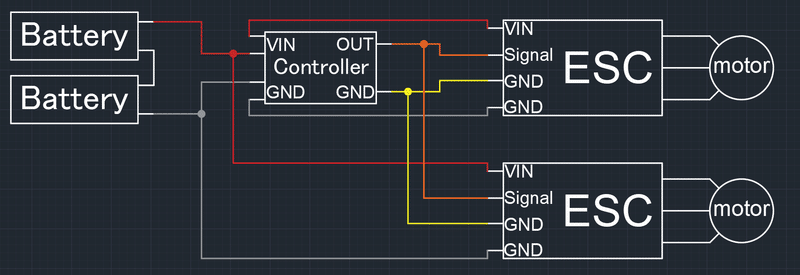

推奨配線図はこちらになります。

なんてシンプルなんでしょう!!

なお、モーターにつなぐ3本の線のうち2本を入れ替えるとモーターの回転方向が逆になります。

また、黄色い配線はつながなくても大丈夫です。多分。

つながないで試して、動かなかったらつないでみてください。

この基板ですが、入力側にあたるVIN、GNDが2個ずつあるのがわかると思いますが、それぞれ同じ名前の端子は基板内部で電気的に接続されています。バッテリーとESCに接続しないといけないので半田付けしやすいように2つずつ端子を用意しましたが、それぞれを接続するパターンが細すぎてそんなに電流を流せないことが基板を注文した後に判明しました。

というわけで、入力側のVIN、GNDはブリッジするように半田付けしてください。

モーターを追加したい場合はモーターとESCを追加し、それぞれ並列に接続します。モーター1個に対して1個のESCが必ず必要になります。

ちなみに、今まで配線しやすいように複数のGND端子から配線していますが、すべてのGND端子は基板内で電気的に接続されているのでこの配線図と全く同じように配線する必要はありません。各々配線しやすいようにやってください。

動作

この制御基板では電源を入れてから4秒後にフルスロットルになります。

この基板の機能はこれだけですが、要望が多ければフルスロットルだけではなく出力を調整できるようにしたりマイコンのプログラムを書き換えるキットなどを販売するかもしれません。

ちなみに、ESCの初期化処理が必要なため、電源を入れたら瞬時にフルスロットルになるような動作はできません。

まとめ

ミニ四駆に載せるとしたら、おそらくこの方法が一番簡単で手軽だと思います。サーボテスターを使う方法もありますが、5Vが必要なのでレギュレータでの降圧などを考えると部品点数も増えますし多少の電子回路の知識が要求されたりするのでめんどくさいです。ESCの初期化に失敗して設定モードに入るとちょっと悲惨なことになったりしますしね。←私も過去にはまった

この取り組みによりブラシレスモーターを用いた魔改造ミニ四駆が世の中に増えるとうれしいですね。

おまけ(2024/4/1追記)

もしブラシレスモーターを私の制御基板なしでサーボテスターなどで動作させる場合、ESCへの電源投入時には必ず出力0%にあたる信号を入力してください!

もし電源投入時に50%以上(ESCによる)にあたる信号が入力されていた場合、ESCがスロットルキャリブレーションモードに入り、スロットルポイント(?)がずれてしまいます。

スロットルキャリブレーションの方法はESCごとに異なる場合があるのでもし動作がおかしい場合は購入したESCのファームウェアのマニュアルを血眼になって読みましょう。

ファームウェアがBLHeli_S(大体のESCはこれ)の場合は以下のマニュアルをご参照ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?