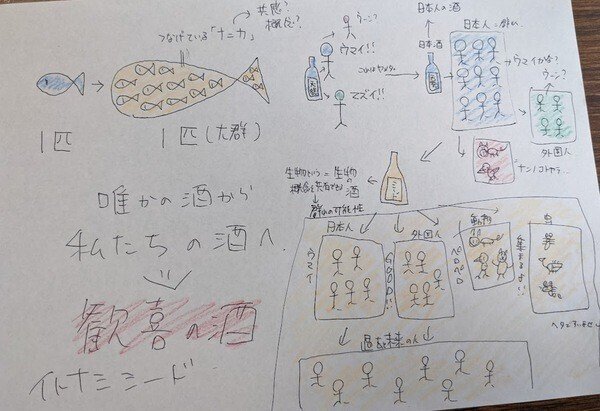

【酒造】蜂蜜酒・イトナミミード

人と自然の大いなるイトナミを表現する「イトナミブルワリー」

国産の完熟生はちみつを使ったミードです。

ミードとは

ミードとはハチミツを使ったお酒です。

アルコールとハチミツを混ぜるリキュールタイプと、ハチミツ自体を発酵させるその他の醸造酒タイプがあります。

今回のイトナミミードはめずらしいその他の醸造酒タイプ。

しかもハチミツに含まれる天然酵母で発酵させ、さらにシャンパンと同じように瓶内二次発酵させたものです。

人類最古のお酒として知られ、人間が穀物を栽培する以前の狩猟採集時代に飲んでいたお酒です。

水と蜂蜜を混ぜて放置しておくと自然に酒の成分であるアルコールになることから、発祥は人類がホップやブドウに出会う前の旧石器時代末にまで遡ると言われている[2]。青銅器時代に蜂蜜の消費量が増加したことから、蜂蜜酒の生産がこの頃に拡大していたと推測される。しかし、ビールやワインなどの他の醸造酒が台頭するに連れて蜂蜜酒は日常的な飲み物ではなくなっていった[3]。

人類最古のお酒として知られているということですね。

しかしながら現在はあまり飲まれていません。大量生産が不可能であることからビールやワインに置き換わったようです。現代でも養蜂家の方から、蜜源(花)が年々少なくなっていくとの話をよく聞くので、この先、本物のミードは貴重になるかもしれません。

ミツバチに花ではなく砂糖水を吸わせて造るハチミツも多いですから注意が必要です。

なぜミードを造るのか

私(杜氏・小島)は日本酒を造り、御神酒を造り、どぶろく(KODANE)を造り、過去へ過去へと遡って酒を造ってきました。

そのさらに先に存在していたのが、この人類最古の酒であるミードです。

なぜ人は酒を造り飲むのかを追い求めてきた私は、人類の酒の起源であるミードを造る必要があると常々思っていました。

それは過去を知り、先人の知恵を学び、現在を表現することで、はじめて未来を創造することが出来るからです。

今現在、歴史の先頭を走る現代人の私は過去の酒造りの先人たちの総意であり、人類史酒造部門を背負う存在でなくてはなりません。

日本酒を造ることで、米と酒が日本人のイトナミの象徴であると知ったことと同じように、植物など自然界のイトナミが凝縮されたハチミツを酒にすることで何か答えが見つかるはず。

私はミードの研究をはじめました。

ミード試作

様々な製法、はちみつの種類を試してきました。ミードには定説の造り方はありません。

ハチミツ酵母の湧かせ方、酵母の選定、適する蜜源の種類、時期、養蜂家、配合などあらゆる方法を試し、小島独自のミード、イトナミミードの製法を確立しました。

イトナミミード

・信頼できる養蜂家の国産の完熟生はちみつを使用

・はちみつに含まれる天然酵母で発酵させる(蜜源で酵母が変わる、ハチミツを加熱していると酵母が取れない)

・清酒製造技術を用いた製造

・低温長期発酵でしっかりと酸を貯める

・瓶内二次発酵によるナチュラルカーボネーション

ミードは私たちの酒

出来上がったイトナミミードは最高の酒でした。

ハチミツの優しさ、蜜源による複雑さ、酵母が作り出す酸、酵母のガスによる生命感、ハチミツの余韻、アルコールの低さ

なんとも言えない、理屈を超えた感動がそこにはありました。

これを世に出さなくては行けないという使命感を覚え、製品化を目指しました。

私は開発したイトナミミードを日々飲んでいくにつれ、その美味しさに魅了されてしまいました。

この酒は概念を超える。

人種も文化もない時代から存在するハチミツは、人が食べてきた歴史が長いせいか、ホモサピエンスであれば問答無用で美味しいと感じてしまうような美味しさを持っています。ハチミツが嫌いな人はいるんだろうか。

その美味しさには国境も世代間もないような気がします。

私は美味しい→日本人なら美味しい→人間なら美味しい。

このことがどんなに素晴らしいことか。

ミードは国や民族の境界線を超え、誰とでも共感できる酒。

もしかしたら動物や昆虫とですら概念を共有できるかもしれない

このお酒は世界を変える酒になる…。

私は近年、誰かにとって最高に美味しい嗜好的な酒より、多くの人を群れにする、共感の酒を重視して酒造りをするようになりました。

このイトナミミードはまさしく、種族を超え共感を生む酒でした。

共感は群れを生み、群れは未来を造ります。

魚のイワシの大群を想像してみてください。

イワシは1匹1匹として存在しているのに大群をなし、サメよりもはるかに巨大な一匹のイワシとして存在しています。

誰がいいとか悪いとか存在しない、過去も今もこの先も、イワシの大群は存在する。

個は朽ちても群れは不老不死の悠久の時を過ごします。

イワシという生命は、1匹の個体のことを言うのでしょうか。大群のことを言うのでしょうか。

私は1匹1匹のイワシを大群にしているモノの正体が知りたいのです。

そのモノの正体は、私たちが誰かとお酒を飲んだときに感じられる幸福感や共同体感覚と同じモノなんじゃないか。

個として生きる現代人の私たちは個であるがゆえに悩み苦しみ怯えてしまう。

ミードを飲み、生命の大群となり、自分がその一員であると思えれば、人は不老不死になれる。

誰かのためのお酒では種を守れない可能性がある。

あなたのためではなく

会社のためではなく

地域のためではなく

日本のためではなく

ヒトのためではなく

私たちのため

ミードは私たちの酒になるかもしれない。

歓喜の酒

イトナミミードが完成した時、私はベートーベンの第九「歓喜の歌」を思い出しました。

知らない人は殆どいない、年末に世界中で何万人によって歌われるあの歌です。

イトナミミードは酒の世界における歓喜の歌になると私は感じています。

なぜならイトナミミードは国も民族も種族も超えてその美味しい概念を共感できるから。

ここに歓喜の歌の歌詞、シラーの詩「歓喜に寄す」の序文を載せておきます。

ベートーベンは第九の有名な四楽章で、今までの自分の造った傑作たちを「こんな響きは私たちの詩ではない」と否定し、「これからは私たちの詩を歌おうではないか!」と叫びました。

おお、友よ!このような響きではない!

もっと心地よい詩を、

もっと喜びにあふれた詩を、

私たちの詩を歌おうではないか!

その結果がこれです。

ベートーベンが耳が聞こえない中1人で造った詩(うた)。

それが何百年も経って、歓喜の歌は、世界の、人間の歓喜の歌になりました。

この先の未来もずっと歌い続けるでしょうね。

まさしくイトナミです。

ものすごいですね。

私もベートーベンを真似して言ってみたい…

おお、友よ!このような酒ではない!

日本酒とか、山陰吟醸とか、御神酒とか言ってきたけど

もっと心地よい酒を、

もっとイトナミにあふれた私たちの酒を!

この歓喜の酒を飲み、群れとなり、ともに未来を造ろうではないか!

このイトナミミードにたどり着くために私は杜氏になり、醸造家を目指し、酒を飲んできたんだと今は感じます。

ミードはハチミツ、ミツバチ、大自然が作ったものだから、いつか私も自分の手でここまでの日本酒を造ってみたい。

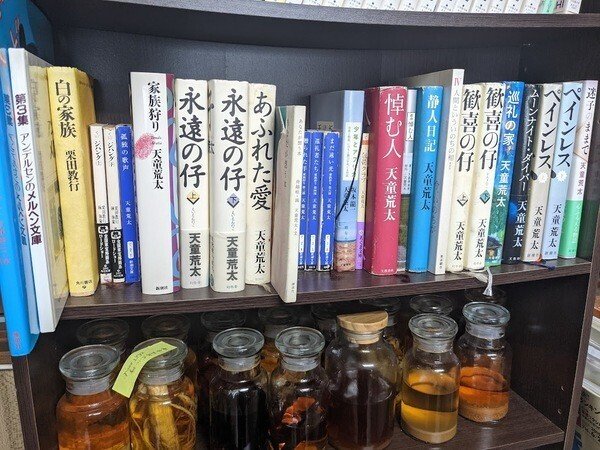

イトナミミードを造るきっかけと花園養蜂場を紹介してくれた「さいめ」の嶋田くん

歓喜の酒にいたるきっかけとなった「永遠の仔」「歓喜の仔」の天童荒太さん

皆様に感謝を申し上げたいと思います。

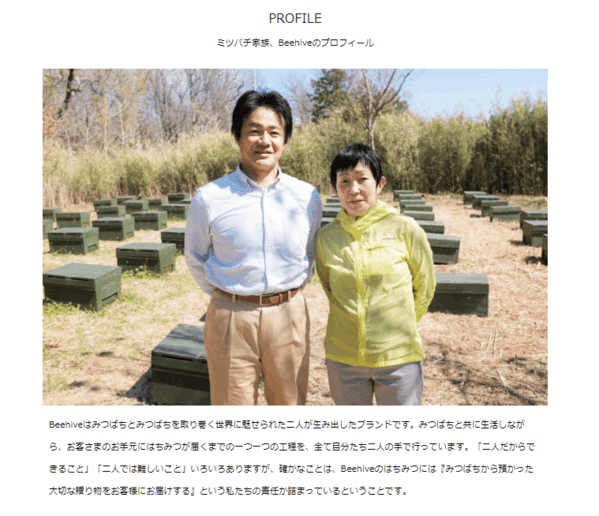

養蜂家

第1弾は静岡県の養蜂家、村上養蜂ビーハイブさんの大島桜のハチミツを使ったミードです。10月1日発売。

そして第2弾は埼玉県のカリスマ、養蜂家の第一人者である松本文男さん、花園養蜂場の百花蜜のハチミツで造ったミードです。

こちらは11月or12月発売。

養蜂家と蜜源によって味わいが全く変わります。

イトナミミードの製造前にどちらも訪れたかった。

コロナで動けず非常に残念。収束した際には訪ねてレポートしたいと思います。

色々と研鑽を重ねて来年も製造できるように、ぜひぜひよろしくおねがいします。

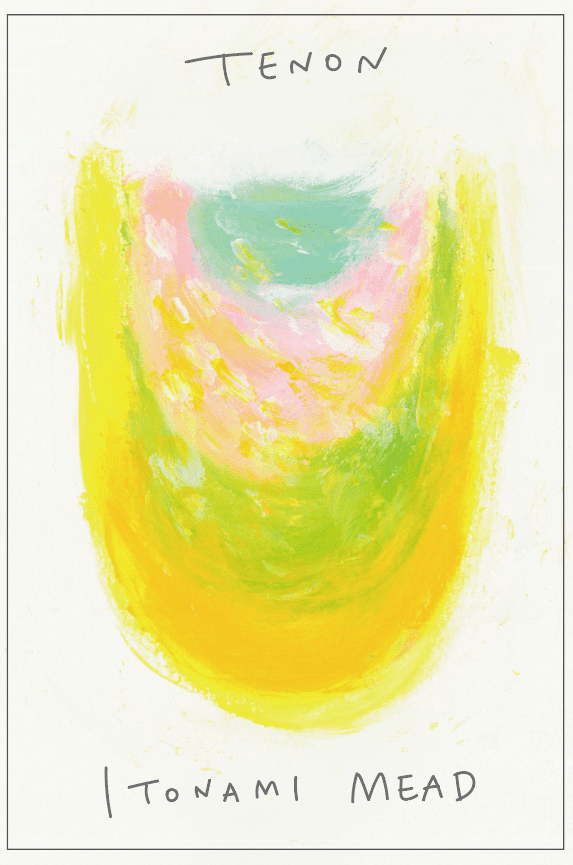

エチケット

イトナミ梅酒と同様にイトナミの画家、伊藤香奈さんに依頼。

器に貯まるハチミツの原風景を抽象画で表現してもらいました。

器の本質は溜めることよりも、外に伝えるためにある。

私の器(手と技術)でハチミツを温め、皆さんに伝わりやすいイトナミミードという形に変えてお届けします。

人の器や手の器用さは、どれだけ人に正しく情緒を伝えられるか?という事なのかもしれない。

ミードが増えれば、ハチミツが増えれば、ミツバチが増えれば、命の媒介がスムーズになり、生命数が格段に増えるかもしれない。

ニホンミツバチのミードも夢ですね。

いつも素敵なラベルをありがとうございます。

2021.9.19 出雲杜氏・醸造家 小島達也

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?