もし和菓子レシピサイトがトークンを発行したら①

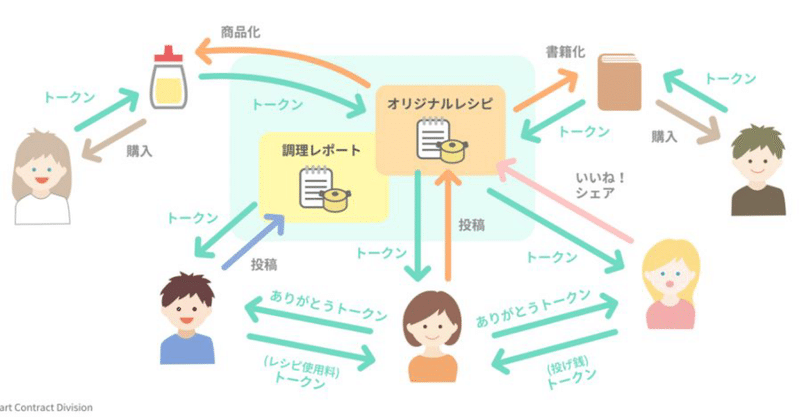

さて、もし和菓子レシピサイトがトークンを発行したらどうなるだろうか、上の図はレシピサイトがトークンを発行した場合の、トークンエコノミーの仮説図解だ。

上の図から既存のビジネスモデルでは何の見返りもなかったレシピ投稿者やレシピ拡散者にも、トークンが報酬として支払われているのがわかる。

価値向上に寄与していてもサービス設計には入ることのなかった「埋もれているステークホルダー」。

彼らに支払われることのなかった「正当な報酬」。

今回はこの2つを軸に、循環するトークンと小さな経済圏について具体例を交えて説いていこう。

“1円”の報酬が可能になる世界

まず前回の記事で説明した、ブロックチェーンが可能にする経済の仕組みについておさらいしよう。

この5つの仕組みを土台にトークンが「循環」することで、トークンエコノミーは完成する。

前述のレシピサイトの仮説をもう一度イメージしてみて欲しい。皆さんがよくご利用されているであろう既存のビジネスモデルのレシピサイトでは、投稿者が投稿したレシピがどれだけ高評価を得ようと、書籍化やコラボ商品化などの展開がなければ直接的な報酬は発生しないはずである。

さらに、投稿者のレシピをSNSで拡散したユーザーにも当然レシピサイトからの直接的な何の見返りもない。

レシピサイトにとっては「オリジナルレシピ」の存在こそがサービスのコアであり、「レシピを使って料理をして感想を投稿する」という行動の積み重ねがそのレシピの評価を高め、次なるビジネスチャンスに結びつける要因となっているにも関わらず、だ。

では今世の中にあるレシピサイトは、なぜそのようなメリットを投稿者や拡散者に直接還元しないのだろうか?

その理由は簡単で、仮にサイト側が支払おうとしても、現在のビジネスモデル上それらの報酬に捻出できる金額があまりに少額なため支払いが困難だからではないだろうか。現在の仕組みで、例えば数十円などの少額報酬を支払おうとするとその報酬額を上まわる振込手数料や、その振込作業をする手間などがどうしてもかかってしまう。

一方、それらの報酬の支払いを仮想通貨(=トークン)を媒介にすれば、どんな少額でも支払うことができるようになる。

なぜならブロックチェーンならば、マイクロペイメントが可能だからだ。

参照 みんなの経済 川本栄介著

(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?