「認識出来るか」という身も蓋もない評価基準:JAPANNEXT 34インチウルトラワイドディスプレイ - JN-VG34100UWQHDR

全世界3440*1440人のウルトラワイドディスプレイ大好きな皆様、こんにちは。ざっと計算してみたら495億人を超える結果になり、なんなら過去最高値の更新だったかもしれません。例によって全力でどうでもいいです。香月です。

さて、今回はようやく決断したと言うか、ディスプレイの配置と枚数を改めて整理しましたよ、というお話。主役になるのはJAPANNEXTの34インチウルトラワイドディスプレイです。

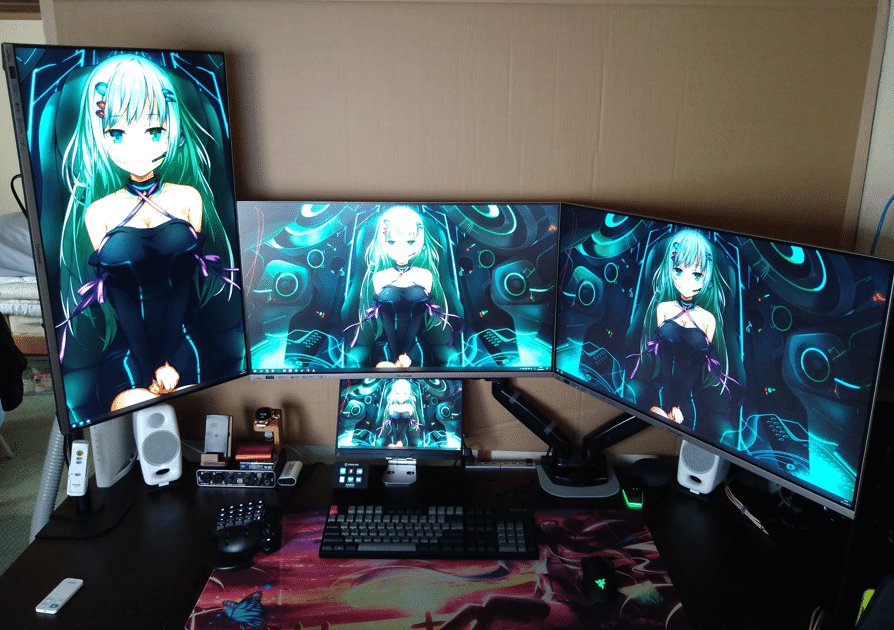

いくらなんでもデカすぎた:32インチ3枚のマルチディスプレイ運用

(あまりに横幅を取るため、左1枚は縦置きに変更)

元々私の環境では、32インチWQHDのディスプレイであるViewSonic VX3276-2K-mhdを3枚並べて使用していました(リンク先は後継品)。

購入・導入時点からスタンドでの使用は念頭になく、即座にモニターアームに取り付けての運用で、上の写真では左側1枚を縦置きにしていますが、当初は3枚とも横置きで使用していました。主にゲームプレイ時に3枚を連結して使用出来れば楽しいかなという理由で、連結にあたってはRadeonのドライバ兼ユーティリティがもつ「Eyefinity」を使用します。

(ワンクリックで使用中すべてのディスプレイを1枚扱いにする項目)

ただ、実際のところではそこまでこの機能を使って「横3枚で劇的ウルトラわっしょい!」みたいな使用方法の頻度はかなり低く、また私自身がゲームプレイよりも仕事で使う頻度のほうが高い為、最終的には机上のスペース、及びウィンドウ配置等を考え、上に掲載した「1枚だけ縦置き」というスタイルに落ち着きました。縦置きをする事で、(縦に置いた時の)横幅が狭くなる部分に関しては、同じくRadeonSettingsから仮想解像度を設定、最大4Kまで仮想的に持ち上げる事が可能な設定を打った上で、1800*3200という「4Kでは無いが、WQHDよりは解像度が広い」設定で使用していました。このくらいであれば、エミュレーションとはいえ文字の潰れも激しいわけではなく、視認する上で問題がなかった、という理由からの選択です。

ただ、どうしても机上がゴチャゴチャしてしまうので、もう少しなんとかしたかったな、という事で、最終的に今回のウルトラワイドディスプレイの導入に至りました。

近年の大型ウルトラワイドは「湾曲型」が主流、「フラットパネル」でないと困る理由

昨今ではゲーミングディスプレイといったブランドで、16:9のディスプレイはもちろん、21:9のウルトラワイドも多数販売されているのですが、ここで問題になったのが「殆どの製品が湾曲タイプのパネルを使用している」ということ。湾曲させる事で、ユーザの座っている位置から画面までの距離が一定になるというメリットはあるのですが、これはゲームプレイ時に有効な内容で、画像処理等の作業時には「線が歪む」というネガティブを発生させる原因にもなります。

実際に店頭展示品何点かで、横一直線の直線を引いてもらって確認した限り、編集慣れしている人間から見れば確実に「歪み」と判断できるような描画結果になっていました。縦線は「線そのもの」は歪まないものの、複数の縦線を引いた際の「それぞれの線の間隔」が歪んでしまい、正確な製図が行えないということもあり、仕事でもガシガシ使っている私としては「湾曲に興味はあるし使ってみたいが、現時点でメインディスプレイとするには仕事に影響が出る」というなんとも悲しい現状があり、泣く泣くそういった製品を諦めていたのでした。

そんなわけで「湾曲していない『フラットタイプ』」でのウルトラワイドディスプレイを探していたところ、とりあえず以下2点の製品がほどよく該当。この製品から選択することにしました。

両者とも34インチのUWQHD解像度でパネルはフラット、I-Oデータの製品は75Hz対応のADSパネルで、JAPANNEXは100Hz対応のVAパネル。I-Oデータの「ADSパネル」は、構造上はIPSパネルと同等で、権利関係に抵触しない内容でI-Oデータが設計・製造しているパネル。一方のJAPANNEXTはVAパネルという事で、左右の視野角は狭いものの、中央から見れば全く問題はなく、明るい/暗いといった映像でのコントラストがはっきりしており、どちらかといえばかなりソリッドな表現をしてくれる製品でした。お値段の関係もありましたが、結果として今回はJAPANNEXT製品を選択する事になった次第。

よいこのディスプレイパネルこうざ:IPSの権利絡みとは

今回の内容に関しては、率直なところ明確な情報源があるわけでなく、あちこちで見た内容から抜粋してまとめるような内容になる「よいこの○○こうざ」ですが、ディスプレイパネルの種類のひとつである「IPS」について。

複数のメーカーから「IPSパネル」を採用していると銘打った製品が出ていますが、どうやらこの「IPSパネル」という名称や内部構造に関しては、LGが全体的な特許等の権利を持っているらしく、実際のところ「IPS」パネルに関してはどのメーカーから販売されていようが、バラして中身を見ると全部LG製だった、という状況のようです。過去私が結構色々なディスプレイをバラしたときにも、「NECやEIZOが販売していたディスプレイ」をバラしたところ、中のパネルにLGの製品コードが貼り付けられていた事もあり、かなりのレベルでOEMに近い製品だったのだろうと思います。そんな関係から、市場価格としては同等の性能であった場合、LG製品のほうが安価に入手出来たりする場合もあります。

一方、I-Oデータの「ADS」パネルに関しては、IPSパネルと同等の性能を持ちながら、こうした権利関係をクリアして製造しているらしく、どうやらLG製パネルの調達・組み込みといった内容ではないようです。そもそもI-Oデータの「GigaCrysta」シリーズディスプレイに関しては、三菱のディスプレイ部門を買収して活かしているという経緯もあり、国内メーカー品としては他メーカーに比較して少し特殊なところがあります。品質に関してもかなり良いようで、ドット落ちなどの初期トラブル等もあまり見受けられません。買収前の三菱ディスプレイを使用していた事もありますが、超解像度やブーストモードによる残像低減等、かなり頑張っていた製品が多かった為、そういった技術的な部分がI-Oデータに移管されて活かされているようであれば、お値段さえ許せば選択肢としてはかなり有力候補になります。

ようやく今回の本題・JAPANNEXTウルトラワイドディスプレイ紹介

さて、ようやく本題になりますが、最終的に今回は前述の通り、JAPANNEXTの製品を選択しました。当然選択にあたっては現物も確認しており、4辺ベゼルがIPS系に比べて太めである等の確認を行って、その点は妥協できるだろうと調達。外装箱はカラー印字などの無いいわゆる「茶箱」で、一式の必要な情報が掲載されているシンプルなものです。液晶ディスプレイ、かつ湾曲なしのタイプという事で、表面積こそ広いですが、梱包箱の厚みはそこまでありません。電車では縦にするなどの工夫をしてあげれば、電車で店頭から持ち帰りも可能なサイズ・重量ではあります。今回は例によって通販で購入。

(発泡スチロールの外側・付属品一式の入っている部分)

ディスプレイ自体は発泡スチロール2つに挟まれており、その外側に付属品が梱包されています。V字のディスプレイスタンドが中央下、左側がスタンドとなるフレーム、他はACアダプタや電源ケーブル、またDisplayPortケーブルも1つ同梱されています。同梱ケーブルではHDMIが使われる事が多い中、本製品はリフレッシュレートが高めである事もあったせいか、お値段が上がりがちになるDPケーブルが同梱されているのは嬉しいところ。

(ディスプレイを取り出したところ)

本命となるディスプレイはビニールで保護された状態で発泡スチロールに挟まれており、静電気等でディスプレイ本体に発泡スチロールの破片等がくっつかないよう工夫されています。袋から取り出したのが上2枚のうち下側の写真ですが、パネル表面はアンチグレアで、さすが新品、非常に綺麗です。匂いは特にしなかったので、「新品デジモノ製品の匂いが好きな人」にはちょっと残念ですが、そこんところは製品仕様に全く影響しないのでまるで気にしませんでした。

各種インターフェイス部分は、ディスプレイを通常通り置いた際に向かって左側にすべてまとめられており、HDMI/DP経由のオーディオを出力する3.5mmポート、USB-A端子、HDMIが規格違いで2つ、DPポートがひとつ、そして電源ポートという並び。電源に関しては本製品はACアダプタが外部のタイプで、ディスプレイへは丸端子で接続します。また、USB-Aポートはディスプレイを経由してPCへ接続可能、といった仕様ではなく、弱い電力ながら若干の電源供給を行う事がメインのようです。ファームウェアアップデート時にも使用する事になるかとは思いますが、例えばChromeCastやAmazonのFireStick等、「ディスプレイに直接接続して、USBで電源供給を受ける」タイプのドングルのような製品を使用する際の電源ポートとして使用できそうです。今回に関しては最小限の接続となった為、DPポートと電源ポート以外は現状ブランクとなっています。

光るんだ……え、消せないの?

さて、本製品もリフレッシュレートが100Hzという事で、充分にゲーミングディスプレイを名乗れる製品になっているのですが、そのせいなのか光ります。ライティングの入っている箇所は背面左右2箇所、及びディスプレイ中央から真下に向けての3点で、PC接続によるユーティリティでコントロールといったものではなく、ディスプレイの設定等を行うメニューキー部分にあるライティングボタンで色の選択、ON/OFFが可能な簡易仕様です。3箇所はすべて連動しており、「中央下向きのライティングだけOFF」という設定は行えない他、「一度ライティングをOFFにしても、ディスプレイがスリープから復帰(PCの電源を切った後、再度電源を入れてディスプレイ表示が出た時点)」するとLEDも再度光り始めます。つまり「ライティングの継続的なOFFは行えない」という仕様で、流石にこれはなんとかして欲しいと思い、サポートセンターに既に要望を提出済みです。

背面側LED部分は乳白色のカバーが取り付けられており、LEDの光をキレイに拡散してくれるようになっていますが、ライティングそのものがかなり控えめ(暗め)なせいもあってか、壁に反射してライトアップ、とまではいかない程度の明るさです。一方の中央下向きに関してはフィルター等がなく、強いて言えば(何故か)十字に切ったデザインになっており、こちらは上の写真の通り、かなり派手にディスプレイ下を光らせるようになっています。そもそもなぜ十字(というより✕字形状)にしたのかを含め、ツッコミどころ満載ではあるのですが、照射口は円形にカットされているので、うまいことフィルターなどを自作してやれば、多少照明部分のカスタマイズはできそうです。ただ、それを前提としていないのは形状からもわかる点で、いっそ丸いエリア全体を光るような設計にしてくれればよかったのに、と思う部分です。というかお願いなのでLED全消灯を記憶する仕様にアップデートしてください。

VAパネルの宿命:大きく斜めから見ると全体が黄ばんで見える

(デスク設置後、真正面から見渡す分には問題ないのですが……)

これまでのIPSパネルに比較して、VAパネルは視野角が狭い、とはよく言われたもので、その点をカバーする為に湾曲化しているディスプレイも多くありますが、今回の製品はフラットタイプという事で、デスクに固定後、デスクチェアに座って見渡した際、ディスプレイ中央と左右端で目からの距離が異なる事になります。VAパネルは視野角が狭く、ちょっと斜めに見る程度でも色が変わってしまうというネガティブがありますが、この点に関しては予想外というか、デスクチェアから見渡す限りで色化けを起こしている様子は見られませんでした。

(メーカーサイトより抜粋)

上下左右178°の視野角となると、数値だけで見る限りはIPSパネルと差が無い事になり、先のようにデスクチェアに座って「ど真ん中(ディスプレイベゼルのロゴ位置)に正対して見渡す」限りでは色変化はみられません。この点は非常に優秀といえる部分ですが、ちょっと意地悪をして「完全にディスプレイの斜め位置に立って見渡す」という見方、イメージ的には「3人くらいで同じ画面を横並びに見た時の外側2名」という位置から見た際には、さすがに色化けが発生しました。全体的に黄色がかかった傾向の色化けを起こし、真っ白なはずのエリアが黄色っぽくなる、という印象。具体的な部分でいうと、「頭の位置をディスプレイ左右ベゼル部分に動かして、斜めから見る」という位置関係から既に色化けが発生している為、そういう意味では視野角は一般的にVAパネルの弱点と言われる程度には狭い製品となります。真正面から見た際の色具合は極めて良好である為、画像編集等で色の扱いがシビアな場合には、着座位置を調整してしっかり真ん中・真正面から見渡すようにしてあげれば、その点はクリア出来るレベルです。この点はVAパネルということで想定していましたが、想定以上に色の再現性は良いと評価出来る点です。

リフレッシュレートはDP接続で100Hz安定……ではあるのですが

(お約束のUFO TEST結果。100Hz、100fpsで正常認識)

本製品はとりあえずゲーミングディスプレイのひとつ、という位置づけで、リフレッシュレートも一般的な60Hzではなく、100Hzまで対応した製品になっています。DPケーブルで接続をしてあげれば、VGA側が対応さえしていればそのまま100Hzで認識され、上の画像で出したリフレッシュレートテストサイト「UFO TEST」でも同様に100Hzで検出されます。検出が揺れる、再検出が何度も入るなどの不安定な挙動もなく、フラットに安定して描画してくれているようです。

ただ、これが実使用上でどの程度影響するかと言われると、「言われても気づかない」程度のレベルであった事は少し残念。以前ノートPCのディスプレイを交換した際に120Hz品だった事があり、そのくらいのリフレッシュレートの使用経験はあるのですが、その時も今思えばさほど極端な表示上の差はなかったように思います。

実際にテストとして、PCスペックとの兼ね合いで内部フレームレートが140fpsを超えるようなタイトルという事で、バトルロイヤル系FPSの「APEX LENGENDS」、及びAMDとの相性がメチャクチャ良いらしい「DiRT Rally 2.0」の2つでテストをしましたが、前者は制限解除で最大190fps、マップ内でも140fpsが出せるタイトル、後者はまさかの180fps以上で安定というとてつもないハイフレームレートのゲームタイトルだったのですが、実際のプレイにあたっては「すごい! めっちゃヌルヌル!」という印象は全く無し。比較対象は直前まで使用していたWQHDの60Hzディスプレイで、倍とはいかずとも相応にリフレッシュレートが向上した状態でのプレイだったのですが、60Hz(≒60fps)が上限である以前の環境からさほど変化した様子が見られませんでした。もう一つのゲームタイトルとして、「Ace Combat7」もテストしたのですが、やはりこちらでも変化は無し。元々リフレッシュレートは「オマケ的に上昇していればいいかな」程度だったので割とサクッと諦めがついたのですが、これを狙ってディスプレイを交換するようであれば、144Hz程度まで出せるような、よりハイリフレッシュレートの製品を選択する必要がありそうです。

Windows認識側、及び前掲のUFO TESTのようなテストツールでは100Hzが安定して出ている為、そのままでもゲーム側へ反映されて良いようなものですが、ここは若干肩透かしでした。ちなみに一部ゲームタイトルに関しては、設定上上限フレームレートが指定されている場合もあるので、そういったタイトルに関しては設定から上限を外すか、何らかの方法で上限を外した状態でゲームを起動し、プレイする必要が出てくる点は要注意です。

コントラストはかなりのもの、「吊るし」の設定で映像を見た際にはかなりしっかりした色表現

(明るい所は明るく、暗い所は暗く、パネルに余裕があるので設定も豊富)

IPSパネルと比較したVAパネルの特徴は多岐に渡るのですが、その一つに上げられるのが「コントラストがしっかりしている」という点。大雑把に言ってしまえば、「明るい所はしっかり明るく、暗い所はしっかり暗く」表示できるという事で、特に映像上真っ暗になる部分は完全に黒一色になるまで減色されるなど、IPSでありがちな「真っ黒な部分でも若干白味が出る」という表示とは確実に異なる表現がされていました。カタログ数値での比較とはなりますが、JAPANNEXTのディスプレイがコントラスト3000:1に対して、ViewSonicのディスプレイが1200:1と、かなり数値にも差が開いています。

尚、色合いの表現、いわゆる「色深度」に関してはどちらも10億色となっており、sRGB99%カバー率となっています。出来ればAdobeRGBまである程度カバーして欲しかった所ですが、少なくとも現時点でAdobeRGBまで必要とする作業は入ってきていないので、sRGBの中でかなりの範囲をカバーしてくれる、という点では以前のディスプレイ、今回のディスプレイともに良い製品と判断出来るでしょう。

コントラスト周りに戻りますが、パネルそのものがかなり余裕のある製品である事もあって、液晶側のメニュー、いわゆるOSDパネルでの設定にもかなり自由度があります。ゲームモードとされる「暗すぎる画面をある程度明るく表示する」モードや、逆に映画モード等の「明るさにメリハリをつける」という設定項目ではプリセットの他、ユーザーモードとして各色具合等を含めた設定が細かく可能で、これはパネルの素性の良さを活かしたものと思います。多少後述しますが、パネルの縦横比の関係もあり、映画のような映像作品を視聴した時の色具合のインパクトはかなり大きく、ゲーム向けというよりマルチメディア向けとして購入するのであれば、かなりの「アタリ」製品であろうと思います。

縦横比21:9はいわゆる「シネスコサイズ」、対応した映像作品であれば完全な全画面表示が可能

(現状AmazonPrimeで「シネスコサイズ」に対応した作品「シン・ゴジラ」)

さて、ディスプレイ周りにそこまで詳しくない方だと、「そもそもなんで21:9なんて中途半端なサイズなの? WQHDを2枚並べたサイズとかにしないの?」となりそうですが、この21:9というサイズ、実は映画等で用いられる「シネスコサイズ」と同一の縦横比となっており、以前より「ウルトラワイド」として販売されている製品の多くがその点を汲んで21:9の縦横比で販売されています。最近では49インチクラスで、27インチWQHDを横に2枚並べたサイズとして製品展開が進み始めています。

縦横比は32:9となり、さすがにこのクラスになるとVAパネルでもそうでなくとも、湾曲タイプのパネルを使用して目線からディスプレイまでの距離を可能な限り一定にする方向で製品化されていますが、それでも湾曲具合がまだ弱め、比較的フラットなパネルに近い為、ディスプレイ中央部のみで作業する等の使用方法であれば、製図などもなんとか出来るかな、といった印象。JAPANNEXT製品はVAパネルを使用した120Hz対応製品となっており、お値段も含めかなり頑張っているなといった印象です。ちなみに横幅は5120pxということで4Kサイズを大きく超えてくる為、VGAのパワーが必要である他、使用するケーブルもしっかり選定する必要があります。

さて、21:9のディスプレイに戻ってのお話になりますが、先の通り「シネスコサイズ」という映画向けのサイズに合わせてある関係で、そのサイズで公開・配信されている動画作品であれば、ディスプレイ縦横に黒帯が出ない「完全フルスクリーン」の状態で視聴可能です。項目の最初に出した「シン・ゴジラ」のAmazonPrime版はちょうどこのシネスコサイズで公開されている為、21:9ディスプレイで視聴した時には完全なフルスクリーンで視聴可能。従来の16:9ディスプレイでは上下に黒帯が出る他、全画面を収めるために画面自体が小さくなってしまいますが、その点では非常に迫力のある映像体験が可能です。

PC向けディスプレイとしては単純な解像度に目が行きがちですが、こうした映像作品等での対応状況を考えると、普通に「ディスプレイを買い替えた」という事以上にプラスアルファのメリットを享受出来るのがウルトラワイドディスプレイの利点。全画面での使用である場合はいくらディスプレイが大きくても、エクスプローラ等の「呼び出しデータを常時出しておく」為にもう1枚くらいディスプレイが欲しくなったり、配信等であれば最終的に3画面欲しくなる(なりました)事になるのですが、一枚の画面でデータ全体を見渡せる他にも、こうしたマルチメディア系の利点が得られるのが21:9サイズの利点です。そんな話は次の項目で。

横に広い解像度、データを全体で見渡すか、画面を区切って使うか、その点で自由度が高いのはメリット

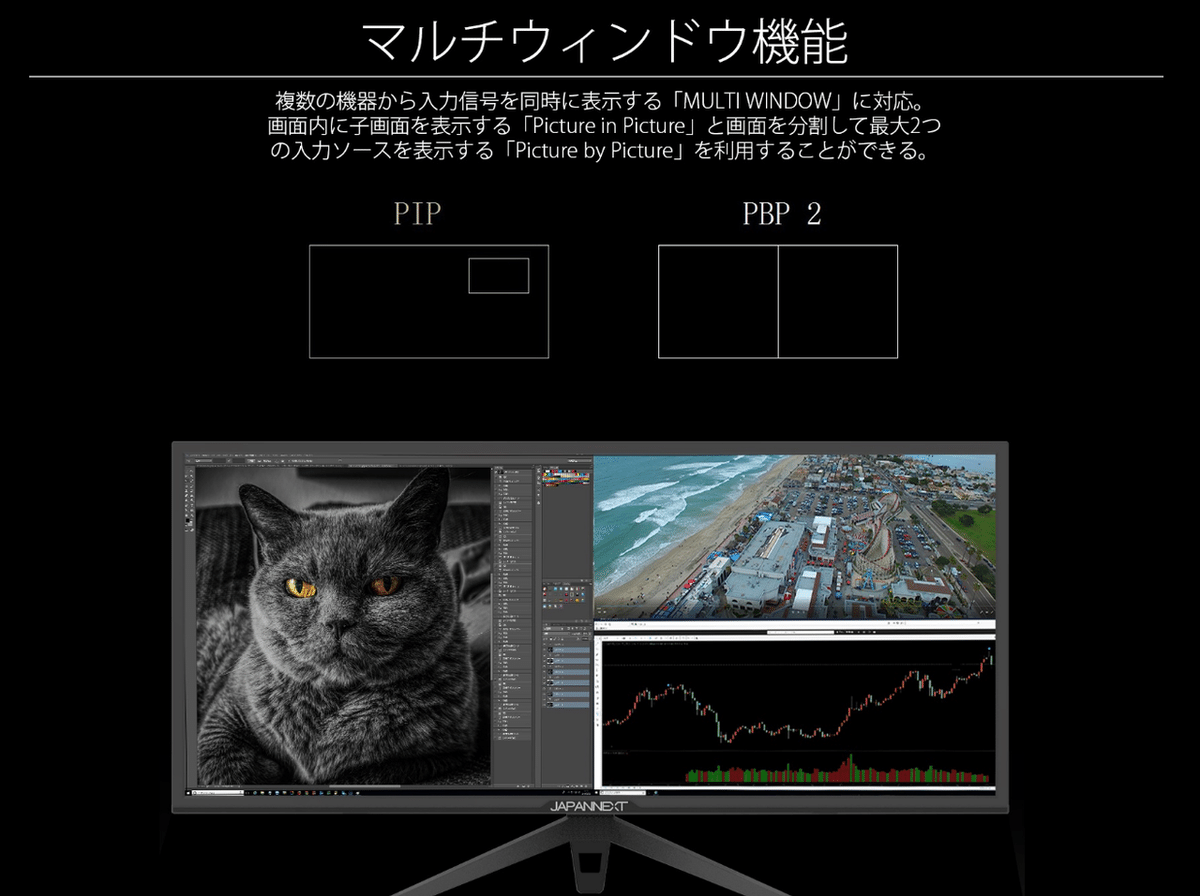

(計3つの映像入力から画面を分割して使用可能なPiP、PBP対応)

21:9という縦横比率にくわえ、元々の解像度も3440*1440というサイズの為、特に横方向に関して従来の16:9タイプより余裕がある本製品、使用用途によっては様々な選択肢が生まれます。

まずは画面を1枚として、何らかのデータを全画面で表示する方法。動画編集や音楽編集ではこの方法での使用法が多く、縦方向にトラック数、横方向に進行のタイムラインとそれぞれが長く・広く取ることが出来る為、使用上の効率は一気に上がります。一方で横幅が大きいため、「ひとつのウィンドウでそこまで横幅は取らない」という場合にはちょうどよいバランスを設定しつつ、あまった部分にエクスプローラ等で使用データ一覧を表示しておくなど、画面を2~3に分割して使用する事も可能。こうした自由度の高さも、元が21:9という余裕のあるディスプレイであるからこそ。さらに、本製品の映像入力の豊富さを活かして、「画面左側はメインPC、画面右側にノートPCの画面を出す」といった「ピクチャー・バイ・ピクチャー(PBP)」や、「基本的に全画面をメインPCで使用するが、右上や右下の小窓に他PCの画面を出す」という「ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP)」にも対応しており、複数のPCを使用する際にはこれらの機能を上手に使ってあげることで、机上のスペースを最小限にしながら複数のPCで同時に作業を進行する事が出来るというメリットがあります。強いてネガティブを言うとすれば、PBPで表示した際には基本的に横側はディスプレイの半分に強制的に切り落とされる為、解像度としては1720*1440という中途半端な解像度になり、そのサイズに慣れる事が出来るかどうか、といった点はあります。PIPにしても他PCの画面を出している部分は上に載って表示される関係上隠れてしまう為、いずれにせよこれらの表示方法に「慣れる事が出来るか」という点では少々難しいかもしれません。PIPやPBPが活かせるサイズとしては、物理サイズが40インチを超えるような大型ディスプレイ、かつ解像度も4Kかそれ以上というディスプレイが適しているものと思われ、実際そのクラスの製品ではキーボード類のスイッチングも可能な「KVM」に対応した製品も出ています。

いずれにせよ、純粋に表示エリアが広いこうした製品に関しては、単純に「ディスプレイ一枚↔PC1台」というシンプルな使用方法の他、様々な使用方法が考えられる為、そういった「プラスアルファ」な使用方法を求める方は、単純な解像度や色の具合だけでなく、こうした機能の対応具合も確認すると良いでしょう。今回の製品に関してはUSBのアップストリームやハブ機能が無い為、KVM等の対応はありませんが、出来ればそうした機能があれば良かったかな、と思う所ではあります。

総評:もうワンサイズ大きくても良いかもしれないが、34インチでも充分デスク上の整理には役立ってくれる製品、リフレッシュレートは期待しないほうが良いかも

さて、そんなわけで今回は大型ディスプレイに分類されるであろう34インチウルトラワイドディスプレイの使用感を交えて紹介してきました。32インチ3枚というデスクサイズ的にもかなりギリギリだった環境から、画面サイズだけでなくデスク上の整理も行えた事もあり、製品選択としてはアタリだったかなと思います。

「ゲーミングディスプレイ」の名残であろうLEDに関しては今後のファームウェアアップデートで改善されて欲しい点こそあれど、表示は非常にキレイで、デスクに座った状態で中央から見渡す限りではVAの弱みである「色化け」は発生しません。また、今回の製品は湾曲タイプではなく「フラットパネル」である為、仕事等で精密な線引きが必要な製図等でも充分に性能を発揮してくれます。写真編集等の色味を気にする方にはちょっと色合いが物足りない感じはありますが、マルチメディアの「視聴」という点ではコントラストもハッキリしており、若干の中途半端感は否めないものの、全体として非常に良く出来た製品であると思います。価格的にも私が購入した後で少し値下がりしたようで、45,000~47,000円の範囲であれば、問答無用で「買い」でしょう。

一方でIPSパネルに比べて4辺のベゼルが太めという「なんとなく野暮ったい」感じや、前述の通りリフレッシュレートの優位性が今ひとつ感じられない等、もう少し頑張ってほしい点は多々あるにせよ、この価格で求められる機能はひとしきり搭載されているものと思います。様々な機能を載せた製品も他に多数ありますが、どうしても「液晶ディスプレイの映り」という部分に差が無いながら、そうした付加機能による価格上昇が見られる為、その点で本製品は「機能を絞ったシンプルな製品」と位置づけることが出来るものと思います。

そうは言っても、PBPやPIP等、「あれば便利」な機能は一式搭載されており、作り手側の意識としても「使い手が求める機能をわかっている」という印象があり、その点では非常に使いやすい製品です。PCに追加ユーティリティを導入する必要無しにディスプレイ単体で一式の設定が行える点も高評価で、今回はレビューに至らなかった点ではありますがFreeSyncやHDRといった次世代、または現行で既にゲーミングディスプレイに求められる追加機能への対応もされており、設定次第で良くも悪くも「大化けする」製品である事は間違いないでしょう。

JAPANNEXTという会社は日本の秋葉原に居を構え、主だった製造工程は中国との事ですが、日本の企業という事で、クオリティコントロールもしっかりしており、外装箱や内部の梱包材からディスプレイ本体に至るまで、傷がついている等を含めた「アラ」は見られませんでした。この点に関しては日本メーカーらしさというか、「品質は妥協しない」という大きなメリットが出ており、信頼性の高い製品であると思います。

尚、本製品の設定周りに関して不明点がいくつかあった為にコールセンターへ電話してみたのですが、対応者はしっかり日本人で、かつガチガチなマニュアル対応ではなく、ポイントごとにチェックや調べ直しをしながら教えてくれました。その対応も「真面目一辺倒」といった感じよりは、質問をしている私ですらクスッとくるような内容での返答があり、いざという時の質問やトラブル対処も極めてスムースに行えるであろうという好印象を得ました。サポートの対応方法に関しては人それぞれの印象を持つことになるかと思いますが、元々サポートセンターにいた私からの印象としては、「とにかく質問をする事に躊躇する必要が無い」「簡単な内容の質問でもサクッと受けて、しっかり調べた上でわかりやすく回答してくれる」という点で非常に好印象です。

液晶ディスプレイは基本的にある程度長く使用する製品群ではあるのですが、実はもう既に同社製の49インチだったり、さらにワイドな製品を見ながら指を咥えてヨダレを垂らしています。ディスプレイはデカければデカいだけ作業効率が上がるので、現在のデスクサイズとの兼ね合い、あとはお財布との兼ね合いで改めて追加するか、まずはこのディスプレイを徹底的に使い倒すかでちょっと悩み中です。最終的には使い倒すことになるかとは思いますが。

そんなわけで本記事も〆となりますが、実はいくつか掲載している写真の通り、最初の使用からディスプレイアームを使用しています。このアームに関しても、今回少し良い製品をという事で、エルゴトロンOEMの製品を選択したのですが、これがまだ大当たり。これに関しては別途記事を掲載予定ですので、是非お楽しみに。