【ブルアカ・聖園ミカ】先生の「私のお姫様」宣言に就いての覚書

ツイッターで聖園ミカの話をしていたら反応があったので、身内へ向けた少し詳細な説明のために筆を執った次第。が、せっかくだからパブリックな場所で公開することを以て覚書としたいと思う。よってある程度のブルーアーカイブ 「エデン条約篇」及び「聖園ミカ」の絆ストーリーへの理解を必要とする内容になる。了承されたし。

ブルアカに聖園ミカが実装されてからもう一か月が過ぎるといったところで、すでに新しさもない時期ではあるものの、ここではミカの絆ストーリーからエデン条約篇までさかのぼり、「私の大切なお姫様に何してるの!」という有名な選択肢、それに伴う違和感について言及するつもりである。

キャラストーリーにて

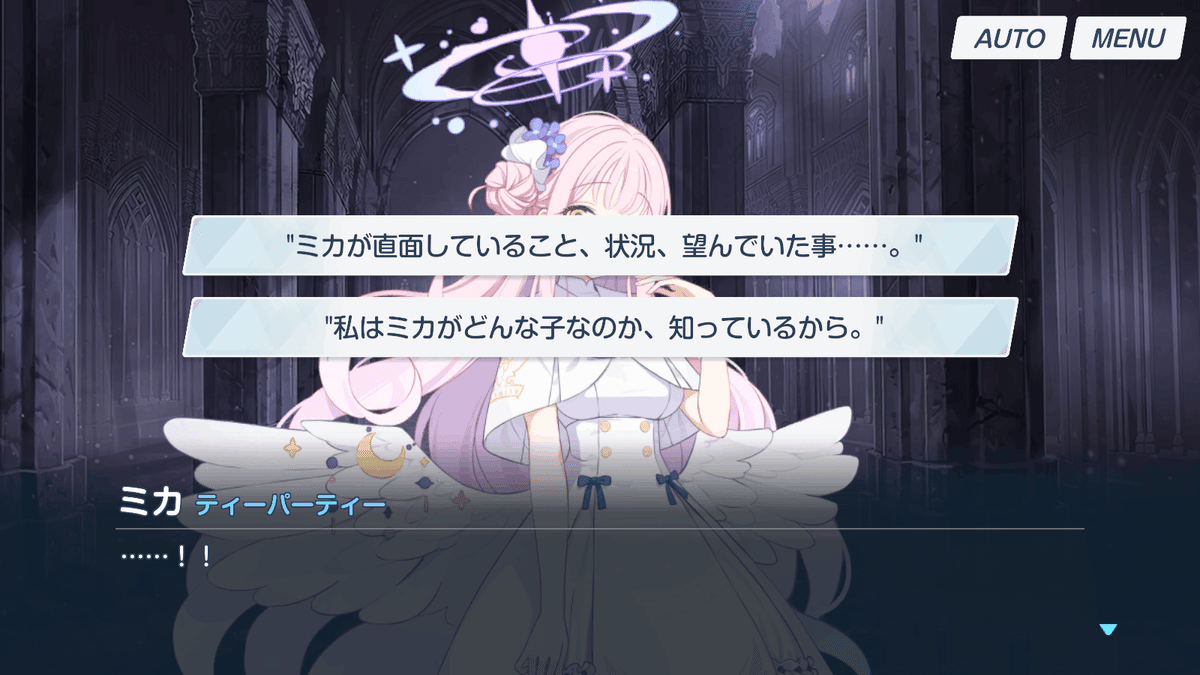

ミカのエピソードを読んでいて目立ってくる点は、ミカの先生へ対する(恋愛的)アプローチ、そしてそれを躱す先生・・・このことが幾度と繰り返されている構図。以下の画像はそれが明らかに現れている場面。

ミカの誘惑には、いつもミカがかけてほしい言葉の入る解答欄が用意されている。しかし先生はあえてそれに触れないように注意を払う、解答を拒否する、という応酬。なぜ先生がそうするかというのも聖園ミカの物語に付き合って来たユーザーにとってそう難しいことではなくて、乱暴に言えばミカが先生に依存しないように……だよな。言い換えると、先生の手によってミカを定義しないため。

先生自身がミカのことをそう評価するように、「考えるよりも先に身体が動くタイプ」である。絆ストーリーのミカにしても深く考えての行動というよりも、ただ求めるままに、というところが大きい。しかしミカの場合は動いたあとに、逆行して行動の意味を求めるさなかで坩堝にはまってしまい、自己を防衛する意識が歪んだ自己を形成してしまう傾向がある。結果からワイダニットに遡るという矛盾が(しかし、私たちがそれをしていないと言えるかしら?)、ミカという少女の悲劇だった。

だから理論に翻弄された子、というのが私の評価。ここで深く説明するには冗長すぎるが、このあたりはエデン条約篇のそのまま素直な読みであり、ある程度ユーザー共通の理解であると思う。ミカは、自身の中にあるテクストのつじつまを合わせるために「トリニティの裏切り者」「魔女」といった自己定義をすり替えることで自分の心を守った。このあたりの思考の仕方は理屈っぽいというか、フィクションの構造上における必然性みたいなものを、本来気まぐれであるはずの人間に求めた実験のようにも見える。

そして、今のミカに対して先生が甘い言葉をかけることによって生まれる結果は、「先生の恋人」としての自己をミカが獲得することであり、それでは根本的な解決にはならない。誰かに寄り掛かったままではミカはいつか先生が姿を消した時に、次の拠り所を探さなければならなくなる、そしてそれは、エデン条約篇におけるミカの延長線上でしかない。

ミカの行動の動機には「先生に愛されたい」「嫌われたくない」が透けている。しかし先生が望んでいるのは、周りの誰かに依拠しない「私」をミカが発見することで、そのために「先生にとってかわいいミカ」を先生を媒介にして求めるミカに、先生は都合のよい言葉を与えない。

であればその直線上に浮かんでくる事実が「私の大切なお姫様」とミカを呼び庇った先生の言葉だ。直後のミカの反応が示すように、以降のミカが先生を見る目は明らかに変わっていて、有体に言えば先生のことを異性として意識している。つまり「お姫様」の言葉に影響された自己を得ているとも取れる。

それ以前にも萌芽はあったとはいえ、である。ミカにとって先生をしてお姫様と対の王子様のように考えているかもしれないし、その内実がどうであれミカのキャラストーリーの中で彼女が、先生へ心を傾けることばかりしているらしいのは確かなことだ。むしろ、その駆け引きにこそ話の主眼がおかれていた。

ここに指摘されべき違和感は、先生が自らミカを「お姫様」と言ったのにも関わらず、現在に展開されているのは、先生がミカを「お姫様」的に扱うことを、むしろ避けている物語である、ということ。

「大切な生徒」「大切なお姫様」の二択の選択を一対の対立項として見る時、前者は「普遍的」な生徒の一人として扱うことで、後者はミカに先生個人の「特別」を与えることである。

さて、ミカのエピソードの中で先生は彼女をどちらに扱っているか? 解は前者である。しかしミカは後者のように振る舞っているようだから二人はすれ違う。

ざっくり言ってしまうと、先生は「大切な生徒」の選択肢、ミカは「私の大切なお姫様」の選択肢の先に存在しているようなかみ合わなさに違和感が起因するのだ。

そもそもの「お姫様」に潜む文脈

エデン条約篇四章でミカに起こっていたことは、「お姫様」と「魔女」の綱引き、拮抗であった。行くところまで来て「魔女」という観念における他者の声に自身を還元しようとしたミカに対して、その逆の位相にあったのが「お姫様」という言葉だった。つまるところ二項対立をねらった台詞である。

ここにも問題があって、それは、魔女に対するカウンターがお姫様、だとして、それは自己定義のすり替えの延長線上でしかない、ということで、次の依り代が先生の言葉になるだけなのだ。そのためミカに「お姫様」という言葉を与えることによって外部の声に自己定義を求めるやり方自体は解消されないのでは、と思われる。先の章で説明した、先生が避けていることのように、先生の「お姫様」というアイデンティティは「魔女」の逆に位置するというだけで、結局は自己定義のジレンマから脱け出せていない。ただ比較的正のベクトルにあるというだけである。だから先生は後になってそれを否定する向きを取っていると言えるのだが。

ではなぜそう言ったことが選択肢として存在していたかということの理由が恐らくいわゆる「ブルアカ宣言」で、先生はたぶんヒフミの行動をなぞっている。「楽園の存在の証明」が不可能であるなら信じるしかない、それがヒフミの掲げた真実であり、アズサを取り撒くあらゆることを知らない、関係ないと唾棄する子供じみた衝動が「青春」たる所以だった。「青春」はたぶん、正しさとは関係のないもの。先生は先生で手本を示すように、「魔女」という文脈に絡めとられていくミカが「お姫様」であることを信じる。そういう構造だったのかな、と解釈するがいかがだろう。

だからある意味で先生、ひいてはミカの物語を見て来たユーザーに対して与えられた「青春の物語」がお姫様宣言だったんじゃないかな、と私は思う。ユーザーに配られて来た情報は、作中では当時「すべての元凶」と扱われつつあったミカを「私のお姫様」として定義させるには充分というか、そうさせるための作為であったと見てみる。

あるいはエデン条約編は、物語とその「読み」の物語、と解釈できて、いち人間という文脈をいかに読むか……信じるかという物語であったと言える。そもそも、人間存在があらゆるテクストを内包しているという点で、彼の性質を「魔女」であるとか「お姫様」であると一元的に汲み取り、括ることは他人にとって残酷にも簡単で、二者の「読み」は同時に成立しうる。しかし実際はどちらとも言い難い複雑に絡み合ったテクストであるから、そして常にどちらをも指し示す多義性を持つから、他者にとってはそれに対して如何に仮のあだ名を与えるか、ということ以上の意味をもたない。人間の性質をこれということは不可能だし、良くも悪くもどう「信じる」かでしかない。

「魔女」と呼ばれ、自らをそれに還元し自称さえするミカを、「お姫様」と信じる行為として、ここでエデン条約篇三章で行われたことを再現している……このように「エデン条約篇」全体の流れとして見る時に、「お姫様」は正史としても成り立つことができる。先生に助けられてきた補習授業部・アリウススクワッドその他を見て、それを羨ましく思っていたミカにとっても、「お姫様」という言葉は効果てきめんであったと思う。しかし「掛けて欲しい言葉としては」という但し書きのうえで。先生はミカをお姫様と信じたい気持ちがあったかもしれないし、ミカもまた然りである。

しかし繰り返すが、エデン条約篇の物語とミカや先生個人にとってそれが「好ましい」言葉であると同時に、ミカを次なる自己定義のジレンマに誘う言葉でもあった。この曖昧な状態が、「正史であるけど正しさではない」という意味で、その場におけるミカ個人を解毒する言葉ではないが、エデン条約ひいては後述するが聖園ミカの物語という長期スパンで見た時の物語的には、正史と見ることがある程度保証されるのではないだろうか、ということ。

ヒフミが「ブルアカ宣言」の理由を理論的な正しさや整合性ではなく個人的な「好き」に即したように、「お姫様」宣言を貫く軸は正しさではない。その方がロマンチックに見えるから……でも良い。実際この選択をしたユーザーも多いのでは。でも、それが大人的かどうかは別問題。

ここで見たことをまとめると、「お姫様」の選択肢の整合性を保証しているのは、この選択肢を

一、弁証法的にミカを次の物語に導くための、二項対立の材料として見る。

二、ヒフミの「ブルアカ宣言」の先生による再演。

という要素として扱う場合であるということ。特に「一」を支点に考えると、エデン条約篇―絆エピソードで行われているのはそれぞれ、二項(多項)対立の生成とその脱構築であるといえ、これらは連続する話なのだ。

つまり、いったん「魔女」「お姫様」というミカを定義する分かりやすい対立項を生み出す(エデン条約篇)→そうした対立を先生はみずから否定して、構造にとらわれないまっさらなミカ自身の実存を示す(「きずあと」を参照されたし)……こういう筋だという風に考えれば、一本の筋書きとして成り立つ。その点で「お姫様」は有効な要素ではあった。(ここが結論です)

むろんこうして件の選択肢を肯定できるのは、当然ミカが実装されてからだ。「綺麗になったプール」「ぼろぼろになっても縫い直された水着」はきれいな比喩だと思う。

だからこれからのミカの物語は、「魔女」「お姫様」でもなく、善悪とか正誤とかみたいにハッキリとした構造に依らない自己をそのままに、定義しないままに定義していくことではないかな。

でも逆にいえば、そうした物語のために先生という人格の一貫性を欠いているという問題が、「お姫様」の択を選んだ時に生じている。件の選択肢は物語の運びのため正しく配置されているようでいて、しかし実際は先述のように、先生は自ら言ったことを撤回するような動きを取らざるを得ないから、いくらどう言い繕っても読者としてはスッキリしないのも否めない。

反論を想定すると、「絆エピソードのミカは別に「お姫様」の影響を被っていない」というものが挙がる。これは的を射ているもので、実はこの台詞と現在の繋がりをハッキリ意識させる記述はなかった(だよな?)。だから私としても言い切りがたいというのが素直な感想なのだ。

だから実際は、正史とかifとかどうとか言わずに、こっちの選択肢ならこういう読みができるよね、というこの構造をあるがままに受け止めることにしている。肩透かしのようで申し訳ないが、あるいはこれからのミカがそうしていくように……。

エデン条約篇では「美しい」ものとして書かれた、言葉を以て人間の性質を信じる行為に逆行する向きで、その行為の危うさを同時に指し示しているのが、シナリオの内部にある因数、ミカの物語なのではないか……そういった入れ子構造があると思う。あるいはミカは、ブルアカの掲げた「青春」のテーマの内側からアンチ(警鐘)として作用していると思う。一人だけ浮いてるんよ。

4/4:追記

サオリが自らの助けるべき存在であるアツコを「姫」と呼んでいることに関して記事内で言及されてなかったのが気になった 自分の解釈だと先生の「お姫様」という言葉選びはあくまでこれに倣っただけのものであって(同時に失言でもある)、だからこそ後の絆エピソードで彼女をお姫様扱いしていない説明もつくと思う

以上の意見があった。少し論点がずれていて、先生の言葉はあくまでサオリに倣ったものである「だからこそ」後のエピソードでお姫様扱いしていない説明がつくという因果関係は、やや曖昧。

第一に、先んじて「姫」であるアツコが舞台に登場することで、先生がミカをお姫様と呼ぶときそれが浮かび上がるという、同じ言葉を反復するレトリックは、確かにそう。でも、私には単なるレトリック以上のもの(つまり、物語的な意味)で説明できないし、それを以ての意見が欲しいと思う。

第二に、他者に自己定義を依存した女の子と、言葉の暴力性を語った物語の解として、「サオリに倣っただけ」、つまり他者に依る言葉を与えることは残酷だし、矛盾していないだろうか。本記事ではそのことを指摘したはず。

第三、「失言でもある」ならば、説明はつかない。私の理論は、「お姫様」を失言としないための理論で、そもそもそれを失言とみなしていいのなら私の理論は用をなさないという点で、論点がずれている。私はこの「失言」を肯定するのは盲目的だと思うし、だからこそ批判されるべきだと思っているので、この記事を書いている。

私の論では、ベアトリーチェの「魔女」という言葉の止揚(つまり、対立項のこと)として先生の言葉を位置づけることで、――あくまで部分的な――整合性を保証し、失言ではないものと擁護したが、逆にいえば、そうでないならすなわち物語の破綻を認めることになるから、この意見の場合はそもそも物語の破綻を認めているという意味で、私と同じ俎上にない。

*ここで私が言う止揚というのは、「AかBか」という対立から、より高次元な解を導くこと。具体的に言えば、「魔女」:「お姫様」という止揚から、「ミカは魔女じゃないよ=お姫様じゃないよ」、つまり、「実存は本質に先立つ」というような、プリミティブな実存を導いている。この場合、本質というのは「魔女」「お姫様」に当たり、ミカ自身の実存はそれよりも先にあるということ。その比喩が透き通ったプールである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?