実戦剣術「野太刀自顕流」を簡単に解説

「薩摩の初太刀をはずせ」、新選組局長である近藤勇が、野太刀自顕流について言った言葉です。

この言葉だけでも恐ろしさが伝わります。

野太刀自顕流とは、薬丸兼陳(やくまるけんちん)という剣客が薩摩で作った流派です。

野太刀自顕流の歴史、特徴などを簡潔に紹介していきます。

野太刀自顕流とは

野太刀自顕流とは薬丸兼陳が江戸時代の薩摩で作った流派です。

薬丸流、薬丸自顕流という呼び名もあります。

幕末の動乱において、薩摩藩士たちが使用していたことが有名であり、幕末から明治にかけて恐れられていました。

似たような流派で示現流というものがあるが、幕末で注目されていたのは野太刀自顕流の方です。

ですが、示現流は野太刀自顕流の誕生に関わっているので、歴史を通じて紹介します。

野太刀自顕流に関する歴史

始まりは平安時代であり、武官の伴兼行(とものかねゆき)が作った野太刀流が始まりです。

兼行は968年、天皇の警備として薩摩で任務にあたりました。

薩摩で野太刀自顕流が生まれる一歩です。

兼行の曾孫が肝付(きもつき)姓を名乗るようになり、その後、子孫の弟が薬丸姓を名乗り、本家の肝付家家老になり支えました。

薬丸家も本家が伝承してきた野太刀流の使い手です。

薩摩は代々島津家が納めており、肝付家とは敵同士でした。

ですが、島津との戦いに敗れ、肝付家と薬丸家は島津の家臣となりました。

ここで示現流の話になります。

示現流は、薩摩の東郷重位(とうごうちゅうい)(1561〜1643)が作った流派です。

1587年に善吉和尚という武士から天真正自顕流を学んだのが始まりです。

薩摩に帰国後、その流派を極め、1604年に島津家久の師範との立ち合いに勝利し、師範を任されました。

自顕流が薩摩で広まり、その後、家久の命により「示現流」と改名しました。

この示現流に野太刀流を学んでいた薬丸兼陳(1607~1689)が入門します。

入門した経緯は、1578年に東郷が戦で初陣を飾り、薬丸兼陳の祖父に助けてもらい武勲を立てれた恩義があったと言われています。

東郷の息子が兼陳と同い年だという部分もあるかもしれません。

兼陳は、示現流で東郷の高弟の1人に数えられるほどに頭角を現しました。

本来学んでいた野太刀流に示現流の考えを取り入れ、野太刀自顕流の原型を作ります。

薬丸家は兼陳以降も示現流を学んだが、孫の薬丸兼武は示現流の門弟にならずに、野太刀流だけ学んでいました。

極めた兼武のもとへ道場破りが次々と現れたが、それをことごとく破ります。

そこで兼武は野太刀流の改名を行い、野太刀流に示現流の改名前の自顕の文字を付け加え、「野太刀自顕流」が誕生しました。

その後、門弟たちが幕末の動乱で野太刀自顕流を知らしめます。

野太刀自顕流の特徴と稽古

野太刀自顕流の特徴は、最初の一撃目に全力を注ぐことです。

近藤勇が「薩摩の初太刀をはずせ」と言われている理由はここです。

刀を大きく上に突き立て、初めから全力で振り切るので、刀で防がれても強引に押し切ります。

立木打ちという稽古で鍛えており、その稽古方法を紹介します。

稽古は外で行い、立木と呼ばれる装置に向かって木刀で叩き続ける鍛錬です。

立木は、十数本の木の枝を束ねて台の上に設置した稽古道具です。

使用する木刀は奈良で売っているような刀の形をしたものではなく、乾燥した木の枝を使います。

細かい規定はありませんが、太さは直径4〜5cm程度で、長さは立った状態で地面から胸元までの長さです。

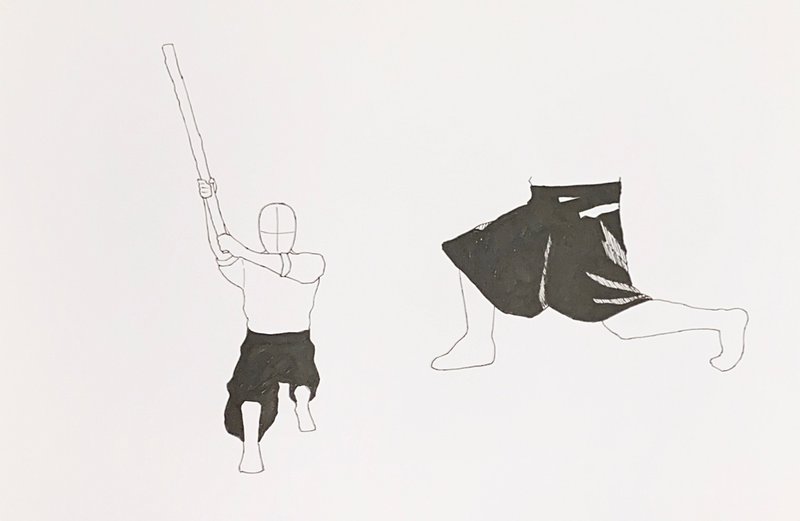

蜻蛉と呼ばれる構えをして打ちます。

右足を前に出して体勢を下げ、左足はつま先で立ちます。

木刀は、右手は柄(持つ部分)の上部、左手は柄の一番下を持ち、右肘を左手に付け、右側に天高く真っすぐ突きたてる。

左手の甲は前に向けず、左脇は閉め、左腕を胸板に付ける。

木刀が木の枝なのでややこしいが、刃の部分を前に向けます。

これが蜻蛉の構えです。

この構えから切り下すとき、目線は立木ではなく前を見ます。

実戦を想定した鍛錬なので、前に敵がいることを想定します。

切り下すときは、腰も一緒に下げ、付けた左肘と左手を離してはいけないです。

両手が前に伸び切り威力が下がります。

打つときは、同じ個所だけ叩かず、右左右...と位置を少し変えながら十数回ほど全力で打ち続けます。

打つときは「イェー!」「エーイ!」と気合の入った叫び声を上げるのも特徴です。

この鍛錬により、最初の一撃目の力量を実現しています。

まとめ

・野太刀自顕流は、江戸時代に薬丸兼陳という剣客が薩摩で作った流派である

・似た流派で示現流があるが、幕末で恐れられたのは野太刀自顕流の方である

・薬丸兼陳は示現流の門弟であり、その後に作られた流派である

・野太刀自顕流の特徴は、最初の一撃目に全力を注ぐこと

・立木と呼ばれる装置に向かって、木刀で叩きまくる鍛錬を主に行っている

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?