デルバーミラーガイドライン ~先手ゲーで6割勝つ方法~

こんにちは。

戦略記事として前回は対コンボガイドラインをお届けしました。

思っていた以上の反響をいただきまして驚きました。200円のレッドブル基金も36本分いただきました。本当にありがとうございます。

さて、今のレガシー環境は氷雪コントロールが思っていたほど勢力を伸ばせず、トップメタはRUGデルバーとなっています。

そこで今回の記事は

トップメタの今だから知りたい!

「デルバーミラーガイドライン」

普段わたくしがミラーマッチをする時に考えてる事、気を付けている事を記載しましたので、皆様の参考になれば嬉しいです。

※本稿はデルバーミラーで勝率が伸びない人、ゲームの焦点が分からない人向けです。

また、今回もレッドブル基金を行います。

この記事を読んでレッドブル1本分の価値があると感じた方は是非200円のボタンを押してください。

頂いたレッドブルを飲んで大会に出たり記事書いたり動画投稿したりします。よろしくお願いします。

内容は基本的なことしか書いていません。しかし、その基本をしっかりできている人、または基本をプレイに反映できている人は実は少ないように思います。

このミラーというゲームの焦点を明確にし、ゴールから逆算してプレイの指針を提示します。

この環境で勝つには決して避けては通れないデルバーミラー

苦手意識のあるプレイヤーはこの記事を読んで他のプレイヤーと差をつけましょう。

導入

先手だから勝てた or 後手だから負けた

これはデルバーミラーでよく聞くフレーズです。

ではなぜ先手だから勝てたのか、または後手は何が不利なのかを考えたことはあるでしょうか?

デルバーミラーはよく先手ゲー(先手が有利)と言われます。しかし、実際のところ両者全く同じデッキを使い、さらに先手後手比率が同じでも勝率が高い人とそうでない人に分かれます。

先手ゲーと言われるこのゲームにおいて強者は後手からも勝っています。そもそもこの記事のタイトルにある勝率6割にするには必ず後手から勝たなくてはなりません。そのためにもこの先手ゲーを紐解くことで勝率を伸ばせると私は考えます。

細かい話ではなく、まずはミラーを対戦するにあたってのマクロなイメージを持っていただけたらと思います。

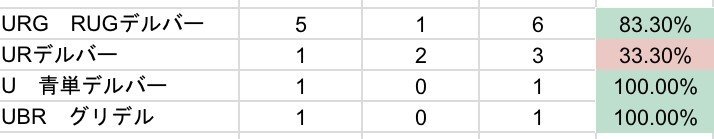

kiyoaggroのミラー勝率

そんな私のミラー成績は一体どれ程のものなのか気になると思いますので、各シーズン毎に表示しておきます。

※すべてMOでの成績です。

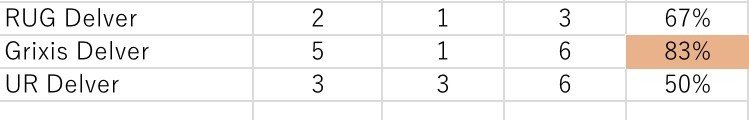

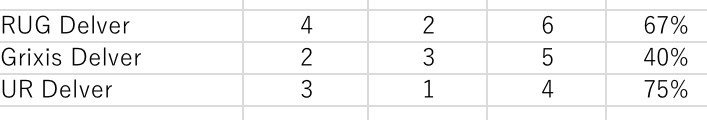

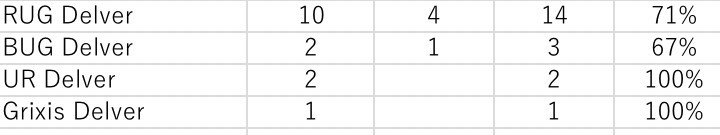

RUG Delver 2018/9〜マングース期

Grixis Delver 2019/2〜

RUG Delver 2019/6〜レン6期

RUG Delver 2019/10〜レン6+オーコ期

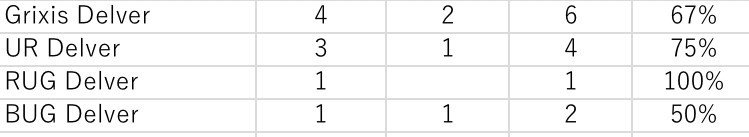

RUG Delver 2020/6〜オーコ期

同色ミラー:25勝10敗 71.4%

全体:51勝23敗 68.9%

母数は少ないですが、この成績を見て普段kiyoaggroがミラーで何を考えているのか気になっていただけたでしょうか。

参考までに今までの記事で読んでいただきたい物を下に貼り付けました。お時間あればこちらも目を通していただけると助かります。無料です。

さあ、ここからデルバーミラーを掘り下げましょう。

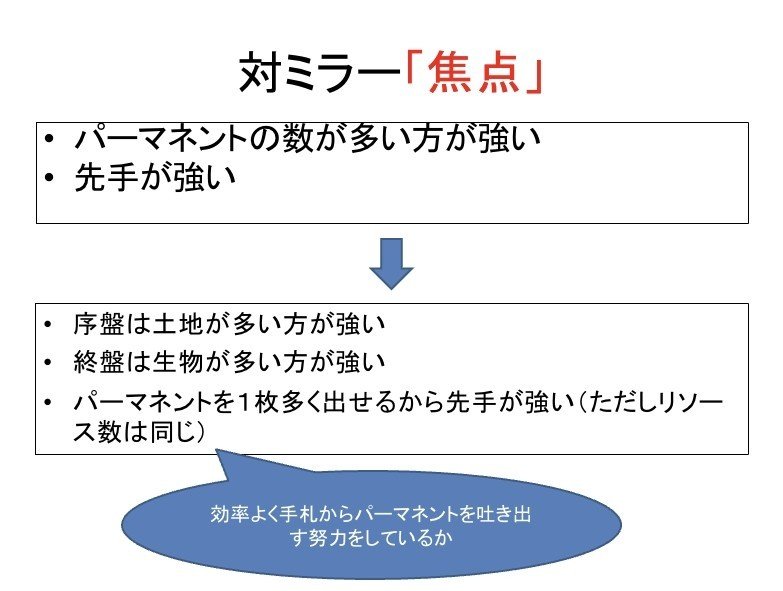

なぜ先手が強いのか

皆さんも感じていると思いますが、ミラーは先手が強いです。ではなぜ先手が強いのか

すこし昔の話から始めたいと思います。

懐かしのカナディアンスレッショルド

構成生物はデルバー4マングース4タルモ4です。

この構成でミラーをやった場合どうなるでしょうか?

自分のマングースは相手のタルモゴイフのサイズを超えられず棒立ち

互いのタルモゴイフは睨み合い

唯一デルバーは飛行を持つので地上のタルモゴイフとマングースを無視して殴ることができますが、相手の場に変身したデルバーがいれば相打ち、または睨み合いになります。

しかし、どちらか一方にだけデルバーが1体追加されたらどうでしょうか。

クリーチャー同士の均衡が崩れ、デルバーが多い方のプレイヤーは相手のライフを攻めることができます。

このゲームのゴールは「対戦相手のライフを0にする」です。

ここに到達するためには多くの経路があるにせよ、相手よりクリーチャーを1体多く出すことが大きな目標になります。

その点、先手のプレイヤーは対戦相手より土地を1枚多く出せ、クリーチャーも展開できます。

後手のプレイヤーは先手のプレイヤーと同じ動きをした場合、土地枚数もクリーチャー枚数も同数から上回る事はありません。

さあ、もう分かりましたね。先手が強い理由

それは常にクリーチャーを1体多く出せる可能性が高いからなのです!

いやいや!当たり前だろ!なに普通のことでドヤってんだよ!

とお思いの方がほとんどだと思います。

しかし、私はミラーマッチ中この「相手よりクリーチャーを1体多く出す」という目標に重点を置いてプレイを考えてます。

それだけです。

それだけで上にありますミラー勝率を出しています。

なんとなくプレイしている人や、ミラーで勝てない人はここを1つの指標にしていただくと景色が変わると思います。

注意点ですが、これは平成のデルバーミラーの考え方です。しかし、これはミラーの根幹部分をなすためマングースが入ったリストを提示しました。

本稿後半では令和のデルバーミラーの考え方も載せてありますので、そちらもご覧下さい。

デルバーミラーで勝つ2ステップ

さあ、ミラーの目標である「相手よりもクリーチャーを1体多く出す」には準備が必要です。その準備とは、土地です。

このmtgというゲームは基本的に土地からマナを出しクリーチャーを唱えるので、相手よりも多くクリーチャーを出すにはそれなりの土地が必要です。

よって序盤は土地の多い方が有利と考えます。

なので私はマリガン基準を土地2枚以上または、土地1枚+土地を探せる思案や定業をキープ基準としています。(1ターン目に唱えにくい渦まく知識ではあまりキープしたくありません。)

ここまでがファーストステップの考え方です。

ではセカンドステップはどうかと言うと土地は必要ありません。あくまでミラー目標は「相手よりクリーチャーを1体多く出す」です。

ここをよく勘違いしている方がいます。

序盤にしっかり土地を置き、クリーチャーを手札から吐き出す努力をした後であれば、仮に土地が0枚になろうが勝ってしまいます。

こう言われると当たり前に感じますが、実際にはクリーチャー枚数が自分の方が少ないのに不毛の大地を使用して相手の土地を割りに行くプレイヤーが結構います。

この記事ではクリーチャーを展開したプレイヤーに対して不毛の大地を使用して土地を割りに行っています。悪手です。

土地単などのアーキタイプであればあり得る選択肢なのかも知れませんが、事ミラーにおいて後手プレイヤーはパーマネント数をなるべく同数に持っていく努力をするべきです。

先手のプレイヤーに必死に追いつき隙を見てクリーチャー枚数の逆転を狙います。

極論を言われると当然と思う内容だとしても、実際の試合の流れでは今がファーストステップなのかセカンドステップなのか判断を見誤るケースが多く存在します。

たしかに序盤は土地が多い方がいいですが、だからといってセカンドステップである「相手よりクリーチャーを1体多く出す」と言う目標を見失ってはいけません。

また、序盤だから相手の土地を狙いに行ったのに、相手のハンドに土地が多くて効果が無かったパターンや、ドローソースで土地を集めすぎて後半クリーチャーを探す手段が少なくなってしまったパターンはファーストステップとセカンドステップのバランス感覚がズレた結果です。

特に後手時は無闇に突っ込むのではなく、まずはパーマネント数を同数にする努力をしましょう。そうするとそのうち相手のプレイからハンド内容が透けてきます。

相手の土地が止まったのを確認してから不毛の大地を起動しても遅くはありませんし、相手の土地が多ければリソースがその分割かれているので、こちらは相手の土地の分クリーチャーを1枚多く出せる可能性があります。

ドローソースで土地を貰うのかクリーチャーを貰うのかしっかり見極めバランスを保ちましょう。

ここまでがミラーにおけるマクロなイメージです。

ガイドラインと呼ぶには曖昧な内容になってしまいましたが、基本はすべてここにあると思っています。

試合中にファーストステップとセカンドステップは何度も行ったり来たりします。クリーチャー展開か除去かドロソのどれを選択するか迷った時は一度マクロの世界に戻って考えてみてください。

次の項からはミラーで重要なカードにフォーカスしたミクロの世界に入ります。

また、灯争大戦からカードパワーが急激に上がり平成時代によく選択した動きも令和の時代では変わってしまった事もあります。

平成から令和それぞれの違いを明らかにしながら先手ゲーを制しましょう。

後手から先手に切り替える方法

まずはこちらから

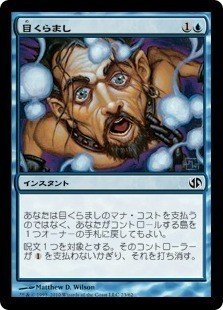

デルバーデッキに欠かせないピッチスペルの一つである目くらまし

島を1枚手札に戻す事で唱えることができ、相手に1マナ要求するスペルです。

レガシーをプレイした事がある人なら多くの方が知っているかと思いますし、所謂デイズケアをしてカードをプレイした事もあると思います。

この目くらましと言うカードはミラーにおいて心強い味方の時もあれば"敵"にもなりえます。

"敵"という言葉にピンときていない方はこちらの盤面を見てください。

対戦相手の後手1ターン目です。

マクロ目標のセカンドステップである「相手よりクリーチャーを1体多く出す」に則ると、相手のデルバーに対して目くらましをプレイするのは一見いいように見えます。しかし次の相手のターンを想像してみてください。

次のターンで先手プレイヤーは先ほど手札に戻した土地をセットし直すので、1マナのクリーチャーしかプレイできません。

対して、後手プレイヤーは2マナ域のクリーチャーを唱えることができます。

これは1ターン目に自分のデルバーへ稲妻を唱えられた場合でも同じです。

さらに、2ターン目の手札枚数と場のパーマネント枚数を確認してみましょう。

後手プレイヤーがセットランドすると場のパーマネント枚数が同じです。さらにここから後手プレイヤーがクリーチャーを展開しても手札枚数が同じです。

もう分かりましたね。

目くらましと言うカードは使うと(使われると)先手後手が入れ替わるカードなのです。

上の例でいくと後手プレイヤーは実質1ドロー付きの先手に置き換わっています。

先手のプレイヤーがドローしてからターンを始めたら強すぎますよね。この感覚を持っておくと、後手のプレイヤーが唱えたスペルに対して目くらましを使用して打ち消した方がいいのか、それとも先手を維持した方がいいのかの判断ができると思います。

さらに目くらましの取り扱いは時代も関係しています。

平成時代はマングースや死儀礼のシャーマンなどが健在で、デルバーと合わせて8枚もの1マナクリーチャーがデッキ内にありました。

当時は何も感じてませんでしたが、死儀礼のシャーマンから目くらましを唱えても次のターンに2マナ行動ができました。つよいですね。

対して現代はどうでしょう。

デルバー以外に1マナクリーチャーがおらず、探査持ちのマンドリルを除くとアルカニストを筆頭とする2マナクリーチャーが4〜6枚採用されています。オーコもクリーチャー換算した場合もっと重いです。

なにが言いたいかと言うと、マクロイメージの目標である「相手よりクリーチャーを1体多く出す」ためのクリーチャーコストが上がっているという事です。

色マナ土地1枚からデルバー→目くらまし→もみ消し→不毛→ピアス→スネアで1ゲーム取るような時代は終わってしまいました。

今はアルカニストオーコでマウントを取るゲームなので目くらましで土地を1枚手札に戻す行為はさらに慎重になるべきです。

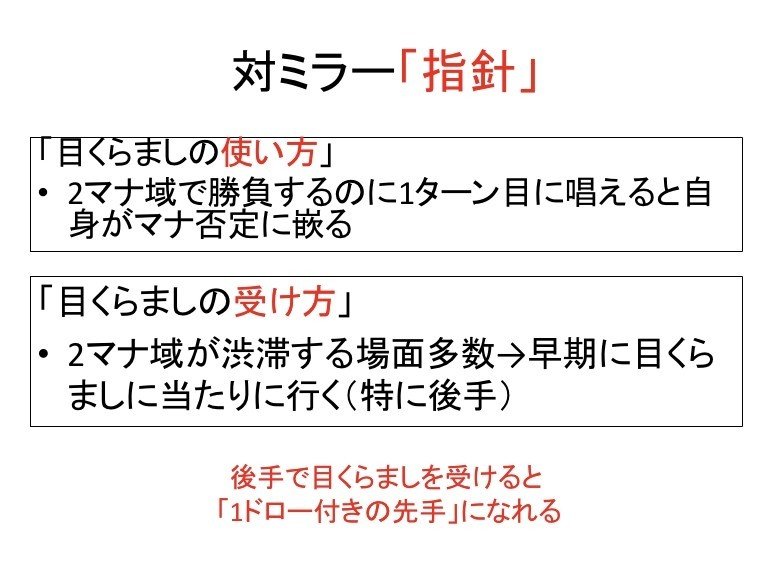

さて、先手後手を入れ替える目くらましのまとめです。

負けに直結するようなコンボカードをプレイされない限り、最低でも2マナ域をプレイしてから目くらましを唱えることを強くお勧めします。

平成ブレストと令和ブレストの違い

下の記事にも書いてありますが、渦まく知識は唱えなければ唱えないだけ通常ドローが増えるため、「3枚引いて2枚戻す」の効果が、「5枚引いて2枚戻す」のようにどんどん強力になります。

対して早期に唱える(特にフェッチランド等のシャッフル手段の無い場面など)渦まく知識はリスクが大きいです。

もしシャッフル手段無しで渦まく知識を唱え、引いた3枚に欲しい物がなかった場合、その後2ターンはいらないトップを引く作業に付き合わなくてはなりません。

よって、この記事にあるように渦まく知識は唱えない方がいい場面が沢山あります。

しかし、アルカニストとオーコはそのリスクに見合うだけの決定力を持っています。

平成時代はライフさえあれば後手からまくり返せた場面が今はアルカニストのせいでハンドアドバンテージ差が付いてしまいライフ関係なしに負けてしまいます。

また、アルカニスト1体さえいれば相手の場にタフネス3以下のクリーチャーが2体いても、稲妻1枚で簡単にマクロ目標を達成できます。

ミラーにおいて相手より早くアルカニストを着地させることは勝利にものすごく近づきます。

よって、土地を探すためのリスクある渦まく知識の使い方は肯定されます。さらにアルカニストを通すことができれば早期に唱えた渦まく知識を再度唱えることに繋がり、トップ固定のリスクが減ります。

オーコばかりヘイトを集めていますが、このデッキの強さを支えているのはアルカニストも大きな要因だと思います。

そのアルカニストを唱えるために渦まく知識の使い方は大きく変化したと私は考えます。

平成不毛と令和不毛の違い

こちらの盤面をご覧ください。

この盤面を見て、アルカニストを色マナ土地2つから唱え、不毛の大地で対戦相手の土地を破壊する動きを真っ先に考えた方は結構多いかも知れません。

たしかに相手からの目くらましをケアしながら強力な2マナクリーチャーを展開し、相手のマナ基盤を攻めるのはとてもいい動きに見えます。

しかし、渦まく知識の項でもお伝えしましたが、令和では2マナのクリーチャーが勝負を決めます。

よって、考え無しで2マナクリーチャーキャストから不毛の大地起動はとても危険です。

オーコと言う受けがあるため3枚目の土地は自分にとって大切ですし、相手からの不毛の大地を受けた際には土地が一気に1枚まで減ってしまいます。

2マナ域で勝負するミラーにおいて土地1ストップは非常に厳しい戦いになります。

上に載せた画像では情報が少ないため判断はできませんが、不毛の大地を即起動する事が正しくない場合が増えたと思ってください。

私が最近よく選択するようになったのは、1枚目の不毛の大地の起動を待ち、相手のTropical IslandかVolcanic Islandどちらか狙いを定めて2枚同時に起動するプランです。

どちらを選択するかはその時次第ですが、そこまで待つとなんとなく相手の手札内容に想像がついたり、相手に唱えられたくないスペルの種類を絞ることが出来ます。

マクロ目標である「相手よりクリーチャーを1体多く出す」にフォーカスし、そのファーストステップである土地を伸ばす選択を取ると自然と相手の出せる色を絞る事に繋がりやすいです。

不毛の大地=相手の土地を割る

この選択肢を強く持つ方は一旦無色土地としての運用を考慮してみてください。

まとめ

最序盤に目くらましや不毛の大地の使い方を誤り、相手に先手をプレゼントしないようにしましょう。

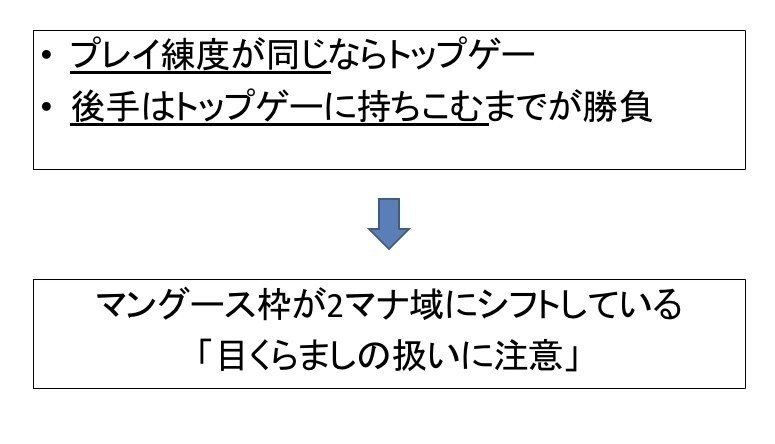

プレイヤーレベルが同等だと最序盤に先手後手が入れ替わることも少なくなります。

後手の時はなんとか相手に食らいつき、トップゲーに持ち込みましょう。

そして、ロングゲームになった時は相手の色マナ状況をしっかり見極めて不毛の大地を起動しましょう。

最後に

私自身が平成時代の名残でプレイしている関係でかなり主観的な部分もありましたが、以上がミラーにおいて気をつけている事です。

スポット的な選択肢は多岐に渡りますが大まかにはこんな事を想像しながら常にプレイしています。

必殺の裏技テクニックなんてものは無く粛々とプレイするだけなのであまり参考にならなかったかも知れませんが、ミラーに苦手意識のある方は一つ一つのプレイをマクロイメージに合わせて振り返ってみると何か発見があるかも知れません。

ここまで読んでいただいてありがとうございました。

参考になった方は200円ボタン押していただけると今後の励みになります。よろしくお願いします。

kiyoaggro

ここから先は

¥ 200

よろしくお願いします^ ^