夜のオンラインBar🍷第二回 開催レポ①

2020年6月。

「オンラインBar🍷」と銘打ったイベントの第二回目をウェビナーで開催しました。ゲストには前回に引き続き、Shinobuさん、Amyさんをお迎えし、ホスト側のMayukoさんが様々なエピソードを引き出しながら、生き方についての対話を重ねました。

こちらのエピソードを抜粋でお伝えいたします。

Mayuko:今宵もありがとうございます。「なんのために働くのか」をテーマにしたオンラインBarを5月に行いまして、今日も引き続きShinobuちゃんとAmyさんと共に、その話もしつつ皆さんからご質問も頂いてるので、その話もできたらと

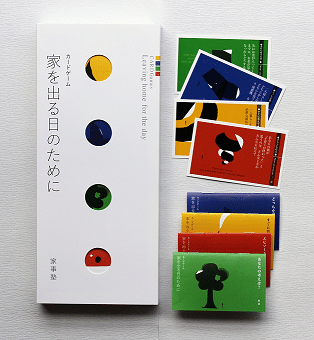

Mayuko:今日は辰巳さんの命日なんですよね。「家を出る日のために」を作られた

Shinobu:そうだ、6月だった

Amy:もう2年になるんだね

Mayuko:このカードを使うようになるとは、ちょっとその時私は考えてなかったんですけど

Mayuko:しのぶちゃん今日はどこからですか?

Shinobu:ここは大阪です。ホテルで~す

Mayuko:出張が始まったんだね

Shinobu:そうそう、始まったね。

今日はね、娘がお友達を家に呼んでるらしいんだけど、家出娘をかくまってるみたい

Mayuko:そういうことって結構あるの?

Shinobu:2回目か3回目かな。重要よね、逃げ場所があるっていうのは

Mayuko:家で過ごす時間が長かったから、行き詰まっちゃう子達が家出をしてるっていうのは聞くけどね

Shinobu:そういうのあるんだろうね。その子はお父さんとうまくいかないらしくて

Mayuko:大学生?

Shinobu:もっと大きいよ。DV とかそんな感じで

Mayuko:合わないっていうより本当に逃げてるのね…

Shinobu:とりあえず、帰ったら話を聞くことにしてる

Mayuko:Amyさんの家には例のごとくいっぱい本が映ってるね。前回は、「書く」ことの話をしてたんですけど 、読むことも二人とも好きよね

Shinobu:読まないと書けないでしょ。どう?

Mayuko:そうかもしれない

Shinobu:日記は書けるんだと思うけど、書く内容によるかな

Amy:読んだらいいんじゃないかな、読み慣れないと面倒になったりするけど 、読んでると感覚が戻るからさ。そのうち読まずにいられないというか、読むものがなければチラシでも読みたい時とか…

Shinobu:あるね~!急にお産の話になるけど、退院して1ヶ月は新聞を読んではいけないって言われたんだよね。それで新聞は読まないように、ピントを合わせないようにと思ってたんだけど、ミシンをかけたの。そしたら翌日ベッドから立ち上がれなくなったね、腰がだめで。だから多分、視神経を使っちゃいけないタイミングなんじゃないかな

Mayuko:字を読むなっていうのは、神経に通じてて身体に影響があるってことなのね

Shinobu:そう思う。たぶん産後10日くらいの話だけど、調子に乗ってミシンの細かい作業したんだよね

Amy:数ある作業の中で、よくそんなことやろうと思ったね~!

Shinobu:ピントを合わせないっていうことを、あの時に習いました。見えるけど見ない、焦点を合わせない、そこが重要

Mayuko:物事を突き詰めるんじゃなくてぼんやり把握するってことね

Shinobu:そう、全般に言えるよね。細かくやらなきゃいけないこともあるとは言いつつ…子育てだってそれで十分だし、仕事だってそうだよね

Mayuko:昨日、SNSにAmyさんが上げてた本に興味があるんですけど

Amy:養老孟子の「バカなおとなにならない脳」、あと伊丹十三の「問い詰められたパパとママの本 」。表紙を見るだけでも、少し良いじゃない?

Shinobu:いいんだよね、タイトルは重要です。これ伊丹十三だったのね

Amy:両方ともちょっと古いよ。養老先生の本は子供向けに書いてあるの。色んな子供の質問に答えるんだけど、面白いよ。大人も読むといいと思う。私、養老フリークだから

Mayuko:どのあたりが引っかかったの?

Amy:養老先生は解剖学者だったし、ずっと身体を見てるから「言葉の世界で生きる人はこうだ」みたいな見方ができることかな。私は書いたり論じたりすることは好きだし仕事にもしてるけど、そっち側の人間ではない人……身体性に詳しいとか経験を持ってる人が好きなのよ。私が好きな人って身体を動かすことも含めて、身体に関わってる人が多い。養老先生は虫が好きで、私は虫はすごく苦手なんだけど、読むことによって虫への許容度が高まっていく。そうとは言っても全然触れないけどね

Mayuko:何かが変わるってことね。虫の話を読んだからではなく、その人を通して苦手な物の見え方が変わってきたというか

Amy:共感とか、納得とかそういう感じが強い

Shinobu:自分も動物だな、みたいな感じがするんだよね

Amy:色んな事象に対しての考え方がもちろん勉強にもなるんだけど、どっちかというと「私もそう思う」とか「私もそういう感覚なんだ!」という感じ。それが、養老先生の長い歴史や経験や知識に裏付けられているんだよね

Mayuko:フリークになったっていうところが大きいかもね。1冊や2冊読んだくらいじゃそんな風には…

Amy:そう、たいがい読んでるから

Shinobu:「バカの壁」も、もちろんのこと

Amy:「バカの壁」はあんまり最初読んでなくて。人にはあげたんだけどね。 でもね、あの人が書いてることって本当に変わらないんだよ 、ずっと。私はすごく納得できるし、「そうかな~?」と思うことが非常に少ない。 それはやっぱり、頭で考えたり読んだり勉強したりということだけじゃなくて、身体の内部も見てるから。それが何年、何百年、何千年レベルじゃなくてね。人間の進化論というのは身体だけじゃなく、心も含まれてたりするからね

Shinobu:今日、ウェビナーのためじゃないけどちょうど出張に持ってきた本は 「ものぐさ精神分析」という、けっこう昔の

Amy:知ってる!読んだ。岸田秀でしょ。…ほら、家にもあるよ

Shinobu:岸田秀のことは内田樹がよく書いてるの。私、内田樹さんが大好きなのよ。そこはAmyと一緒

Amy:私も内田樹と養老先生はたいがい読んだな

Mayuko:共通するって思うところは何?

Amy:身体性。それだけじゃないけどね、でもそれは要素として大きいと思う。世の中の見方が、怒りとかそういう風にならない領域が養老先生かなって。年齢もあるけどね、戦争の経験もあるし

Mayuko:Shinobuちゃんが内田樹フリークなのはどの辺りで?

Shinobu:内田樹先生は、難しいことを簡単に説明してくれるのよね。例えば今だったら、なんでトランプ政権があんなにポピュリズムを持って迎え入れられるかとか、おそらくBlack Lives Matterにも絶対コメントしてると思うし、現政権を誰がサポートしてるかとかを、すごく論じてくれてるわけですよ。頭の中の整理っていう感じかな

Mayuko:それに共感できる部分が多い?

Shinobu:彼の思想に共感するというよりは、世の中で起こってることを理路整然と片付けてくれるの。その言葉が身体性だったり哲学だったりしてるのね。レクチャーを受ける感じかも。難しい話を難しく話してもわからないじゃない、解説してもらってる感じ

Amy:彼のベースはフランス哲学に限らず、一通りだからね。私もどうしてこんなに読むようになったかと言うと、まだこんなに本を出す前、彼はブログを書いてたのね。しかも長文をばんばん書くわけ。それが面白くて出版することになった

Shinobu:私も、今のブログじゃなくて前のブログはすごく読んでたよ

Amy:よく、これだけ書くなと思うよね

Mayuko:2人が人を追っかけるとかフリークになるとか、そういう印象がないけど意外とそうなんだね

Amy:今出てきた人達と、そこに派生する人たちのは読んだり聞いたりしたいなって思うね

Shinobu:うん、私もそうだね。定期的に訪ねてる感じ

Mayuko:Shinobuちゃんは「ものぐさ精神分析」は初めて読むの?

Shinobu:いや、ずっと家に置いてあった。あまりよく見なかったのを、そろそろちゃんと読もうと。仕事の合間に読むことはまずないけど、出張に行く時はとりあえずバッグに1冊放り込んでその気になったら読もうと思うんだけど…今日は読んでないね

Mayuko:わかる、持って行くよね

Amy:今日は「ものぐさ精神分析」は読めないんじゃない?そういう問題に入るとすごく読みたくなるけど

Shinobu:そうだね、今日は読めないかも

Amy:そこでいくと、養老先生の方がたくさん読めるよ

Shinobu:軽いよね、軽いというか一つひとつの文章の長さが、養老先生はもっと読みやすい。これが特別長いわけじゃないんだけど

Amy:最近の養老先生の本は口述筆記も多いから。でもね、タイトルよりも中身はそんなに簡単じゃないのもあるよ。一番最近の「遺言」も薄いけど、それ以前の簡単に読めるエッセイみたいな感じよりは、少し難しい感じ

Mayuko:わかるな。出張の時、私もなぜか持って行かなきゃっていう気持ちになって、読める時間がないのは分かってても1冊入れて行く

Amy:私、普段の移動中もある。1冊にしぼりこめなくて思い切って2冊持って行く時もある。それで結局、両方読まないとかね

Shinobu:目次読書もありなんじゃないかな。中身をがっつり読みたいというよりは、なんとなくパラパラしても目につく言葉はあるはずで…

<早速、目次の中に目についた言葉が。次回に続く>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?