Preflopが崩れた相手に対する自身のPreflopの変化を考察する

はじめに

~初めてのラスベガスにて 1stハンド~

こんにちは。北ふくろーと申します。

ちょうど1年前の2023年、人生始めてのライブキャッシュをするためにラスベガスに行きました。

海外旅行もほぼ人生初めて。一人旅。

期待と不安が入り混じった興奮を胸に羽田空港を発ちます。

数時間の空港での待機や十数時間のフライト。時間はたくさんあります。

もちろん、勤勉な私は、GTOWizardのキャプチャや過去のメモを見て座学の復習をしていました。真面目ですね。

十数時間のフライトの後、眼前にはベラージオやシーザーズパレス。Youtubeで見ていた景色が目の前にあり夢の世界にやってきたようでした。

ホテルにチェックインし、部屋に荷物を置き、さっそく宿泊したホテルのポーカーテーブルに座ります。

そして、すぐに悪夢を見ました。

100BB持ち。1stハンドはKQs。

右隣の200BB持っているおっちゃんのLimpに早速戸惑いつつ、僕はBTNからRaise。

Limpした右隣のおっちゃんにCallされました。

「何でLimp-Callしてるんだろう・・・?」

FlopでKK2のレインボー。

いきなりトリップスを引きました。幸先良いですね。

右おじCheck→北ふくBet→右おじCall

TurnはA。

この時点でもレインボーです。フラッシュはありません。

おっちゃんがAxsの弱いところをLimpしてるなら美味しいカード。

右おじCheck→北ふくBet→右おじCall

リバーでQ。「ナッツだ!」

と思ったら、なんとおっちゃんは膨らんだポットに対してリードベット!!

「ん??おっちゃんはK2s?それとも22?」

と思いつつ、僕は実質ナッツなので当然All-inします。

スナップでCallしたおっちゃんの手には、何故かそこにあるはずのない”AKo”をもっていました。

・・・。

「え?プリフロップLimpだったよね・・・?」

その後も、

3Betにコールドコールされた4WayPotで72oにフルハウスを刺され、

トップペアを降りられないおじさまに対して愚かにも特大ブラフをかまし。

初のライブキャッシュは散々な結果でした。

あれからちょうど1年経ちましたが、その日をきっかけに、「目指すべきはGTOSolutionの模倣ではなく、GTOの力学を深く知り、自身でアクションを考えられるようになることだ。」と強く考えがシフトしたように思います。

今日は、あの日僕が全くできなかった、「PreflopレンジがGTOSolutionから乖離した相手に対し、自身のPreflopレンジをどのように変えるのか」自身で考える材料を得ることを目的に、この記事を執筆します。

検証の概要

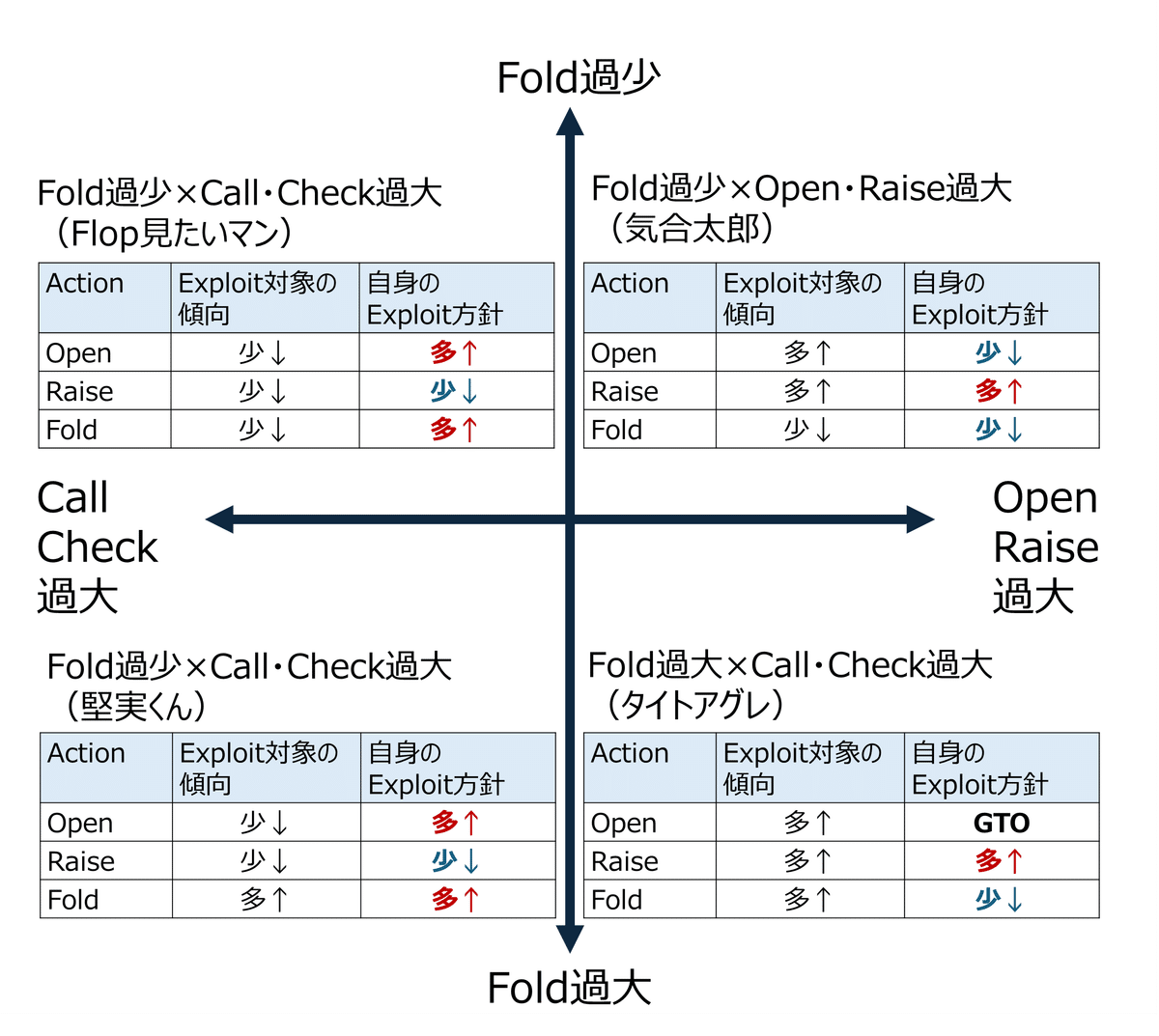

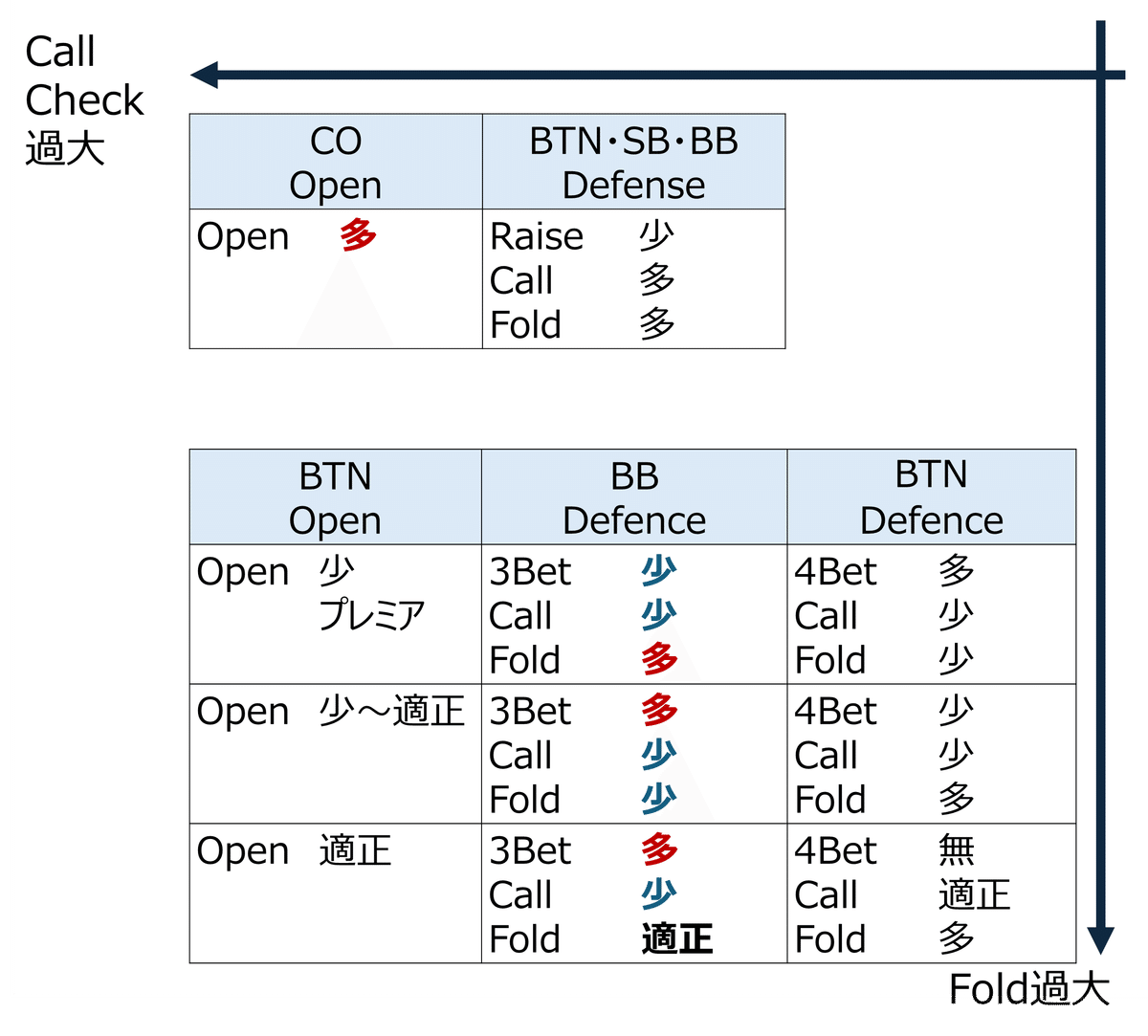

ヨコサワさんのExploit論を参考に、Exploit対象を分類する。

先日、日本でポーカーをやるなら誰しもが知っているであろう「世界のヨコサワ」さんが、 Exploit論を簡略に語ってくださいました。

ヨコサワさんのコンテンツは、ポーカーを知り、楽しめるようになる入口として、とても優れています。

私自身も 子どものころに見ていたドラえもんのように、毎週金曜日を楽しみにしています。

このExploit論も初めてこのテーマに触れる方にとって、とてもわかり易く情報を絞り語っていただいています。未視聴の方はぜひご覧ください。

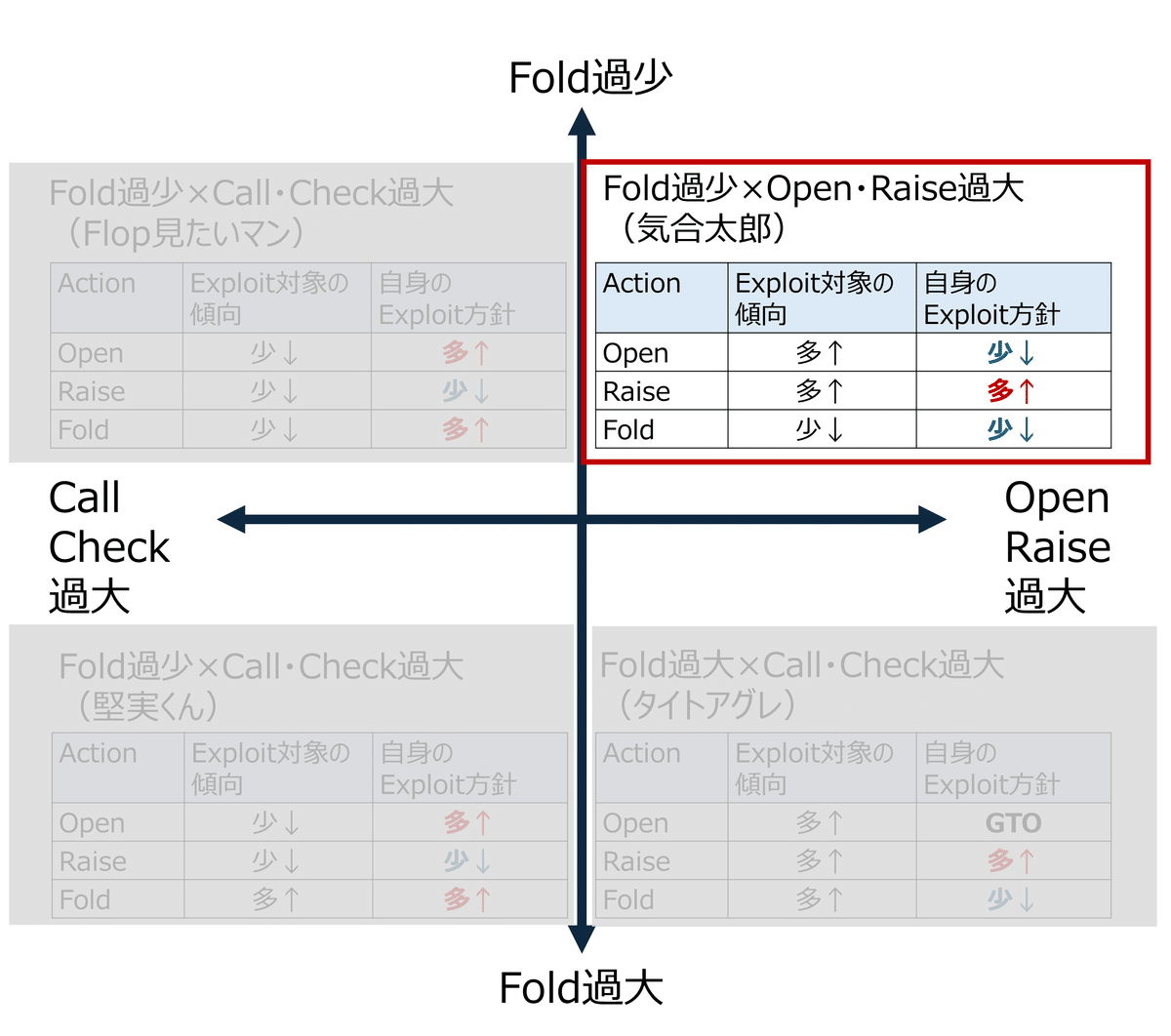

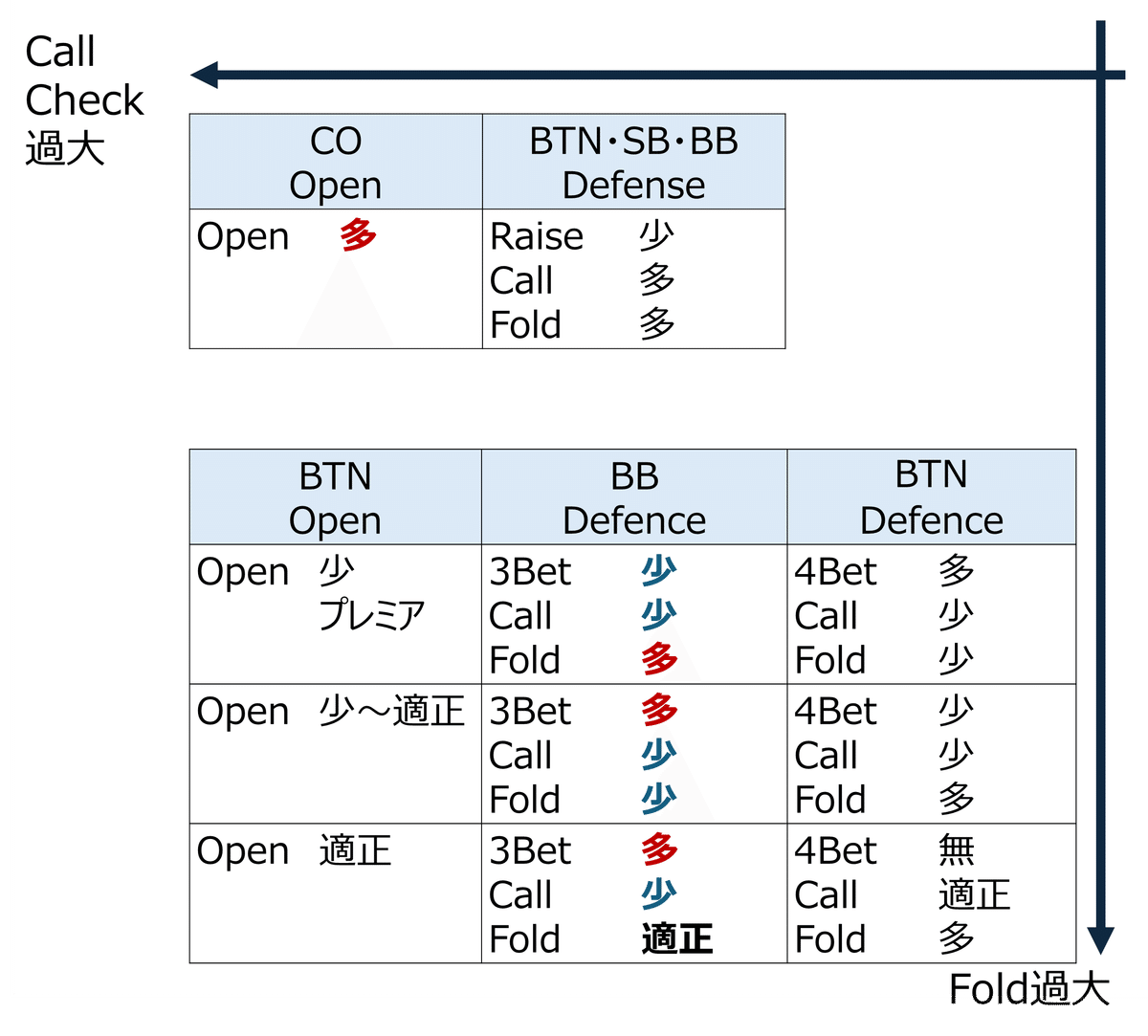

この動画ではExploit対象のアクション傾向を2軸の4象限で分類しています。

当記事ではこの分類軸をお借りし、Preflopの変動を分析します。

Preflopに置き換えるにあたり、2軸をこのように言い換えます。

縦軸:[Fold過少⇔Fold過大]

横軸:[Call・Check過大⇔Open・Raise過大]

”Bet”を”Open”に置き換え

ヨコサワさんの4象限を参考にしてExploit対象のPreflopレンジをNodelockすると、どのように自身のレンジが変化するかを調べます。

念の為、この記事でも何度か触れますが、Nodelockを行うときには注意する点があります。

あくまで計算結果は「Nodelockの設定追加を前提とした均衡戦略の再計算」であり、計算結果が最大限のExploit戦略として利用できるわけではありません。

この件の具体的な話は、GTOWizardBlogのこちらの記事が参考になります。

その上で、私は「どのような方向性で戦略を変えるべきか」を検討する材料として、Nodelockは有用な手段だと考えています。

あくまで「大まかな戦略変更の方向性を捉える」ことを念頭に起き、検証を進めます。

検証する内容と前提

ここからは、検証する内容と前提を取りまとめます。

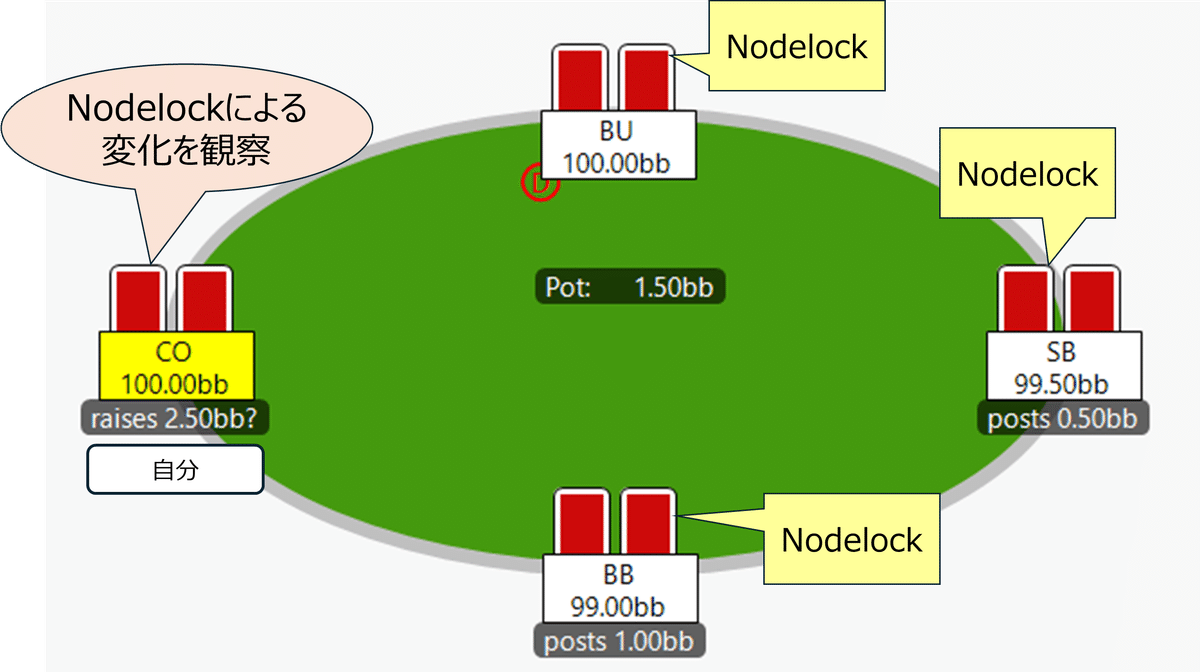

この記事の検証内容は、

・ChipEV

・4-Max(CO,BTN,SB,BB)

・全員100BB持ち

・Rake無し

・Anti無し

を前提とします。

計算ツールは、Hold'em Resources Calculatorを利用します。

各Exploit対象に対し、2種類の検証を行います。

検証内容① OpenによるExploitの傾向分析

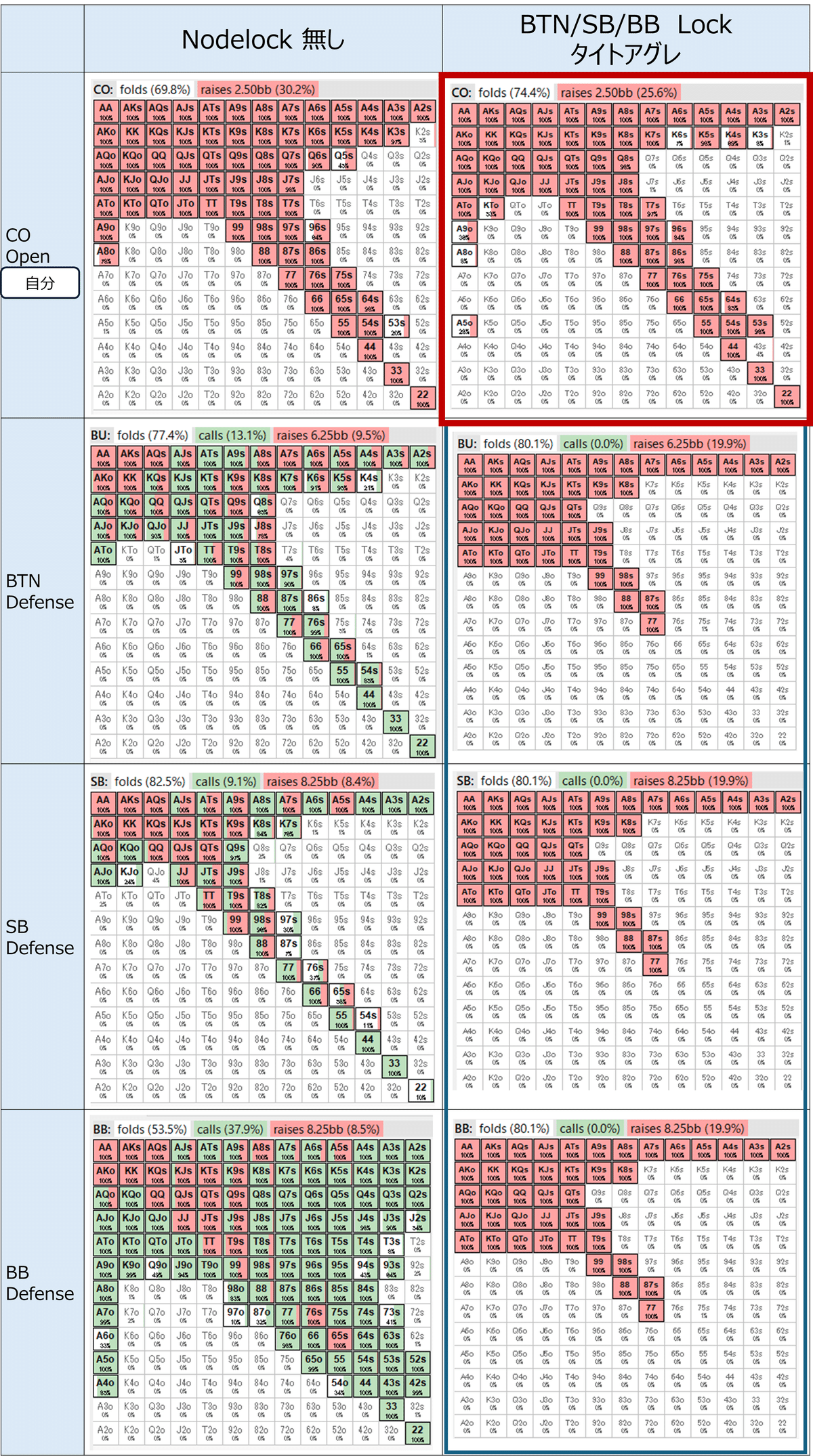

BTN・SB・BBをExploit対象としたCOのOpen戦略を検証します。

COのOpenに対するBTN・SB・BBのDefenseレンジをNodelockし、COのOpen戦略の変化を確認します。

Betサイズはこのように設定しています。

COのOpen:2.5BB

BTNの3Bet:6.25BB

SB・BBの3Bet:8.25BB

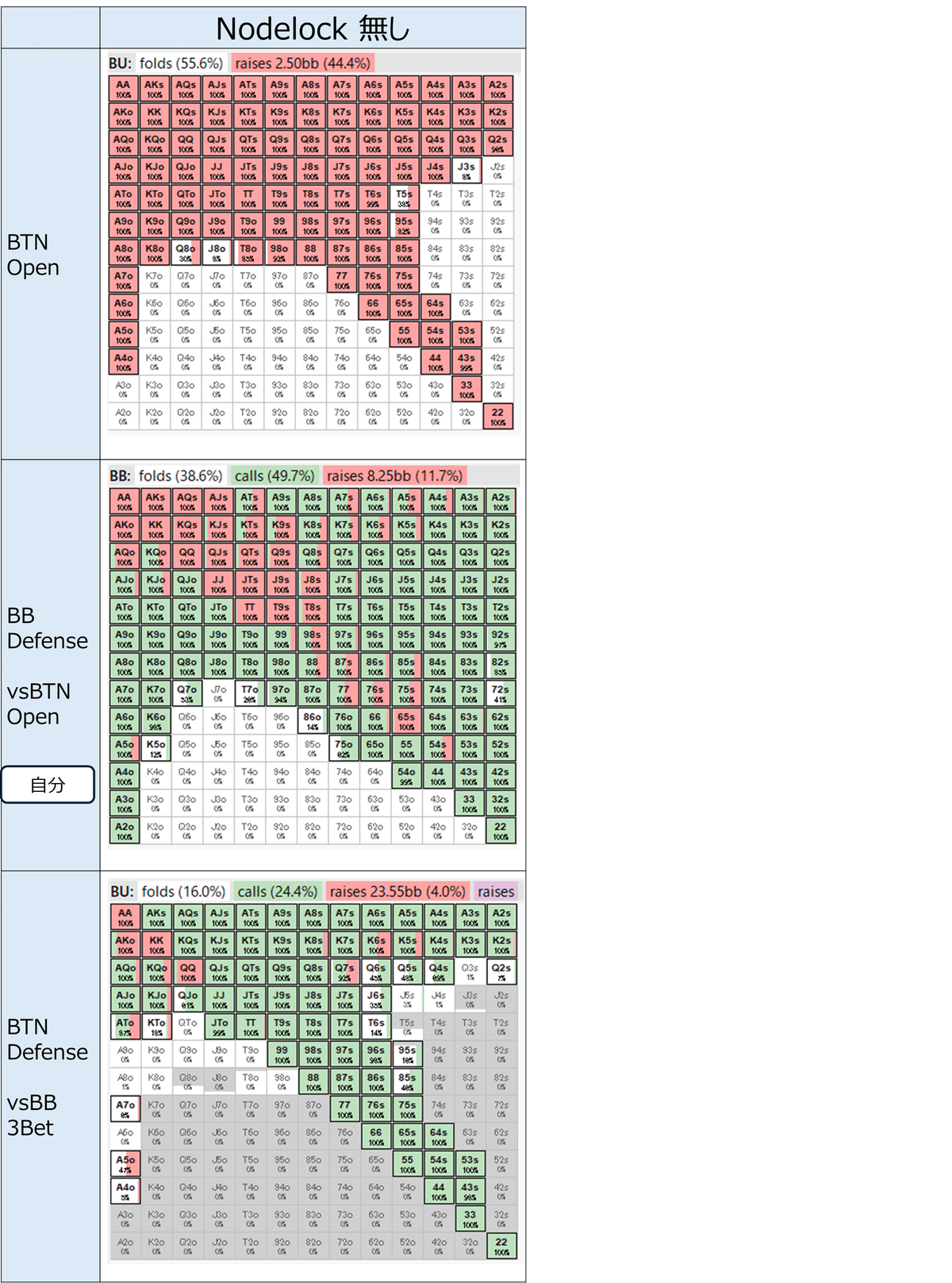

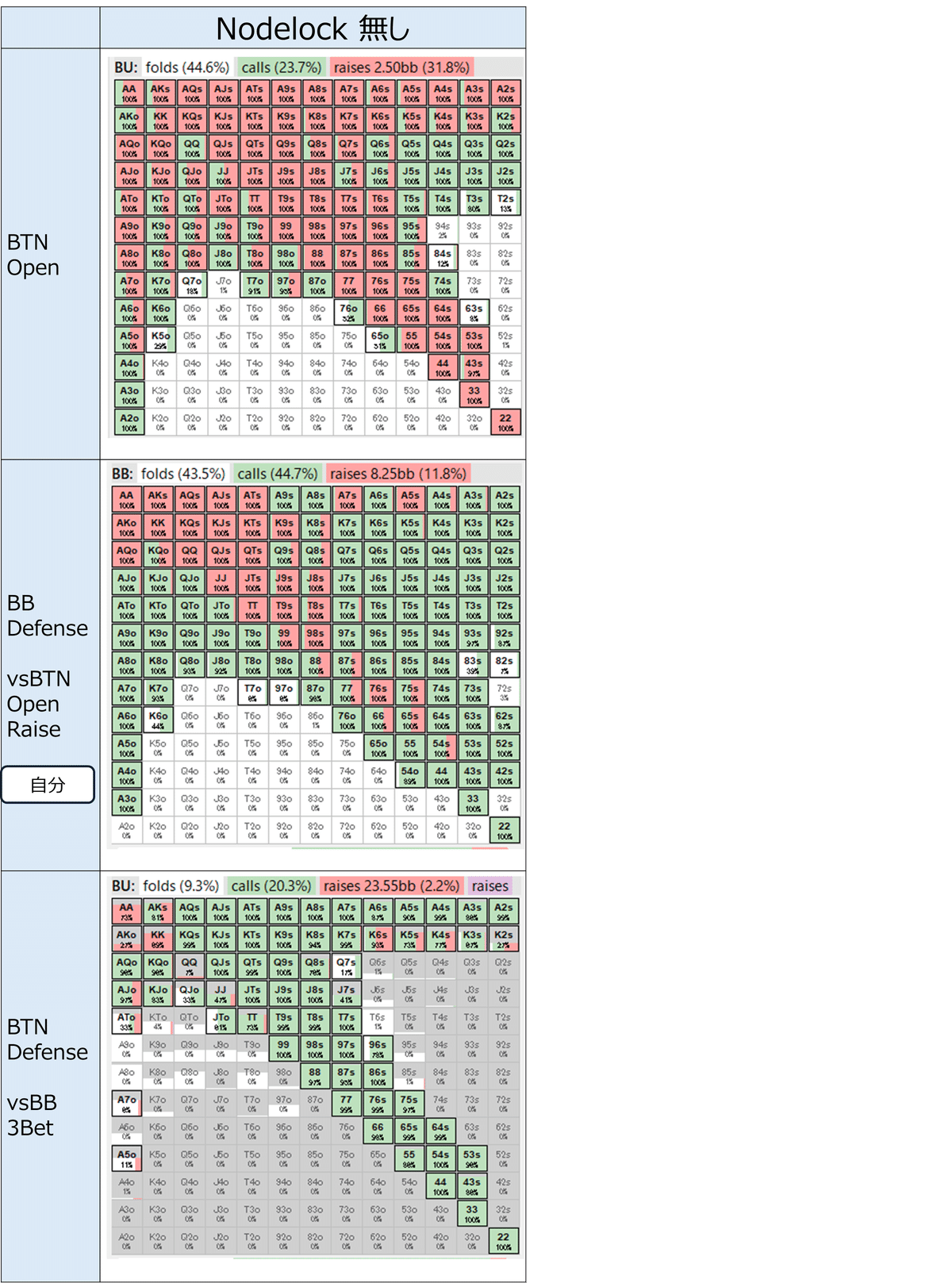

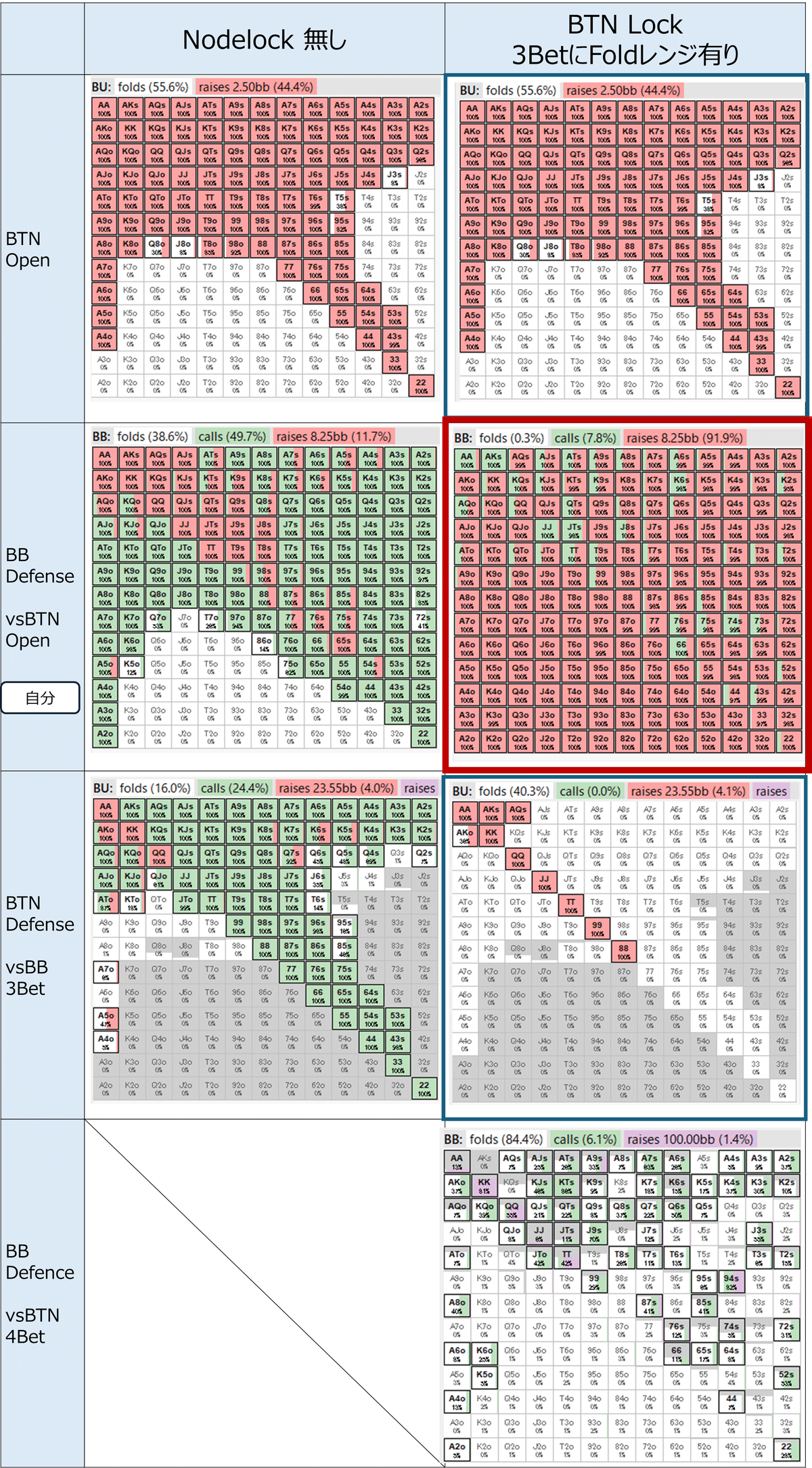

Nodelockを設定しない計算結果はこちらです。

検証内容② Defense (Raise・Call・Fold) によるExploitの傾向分析

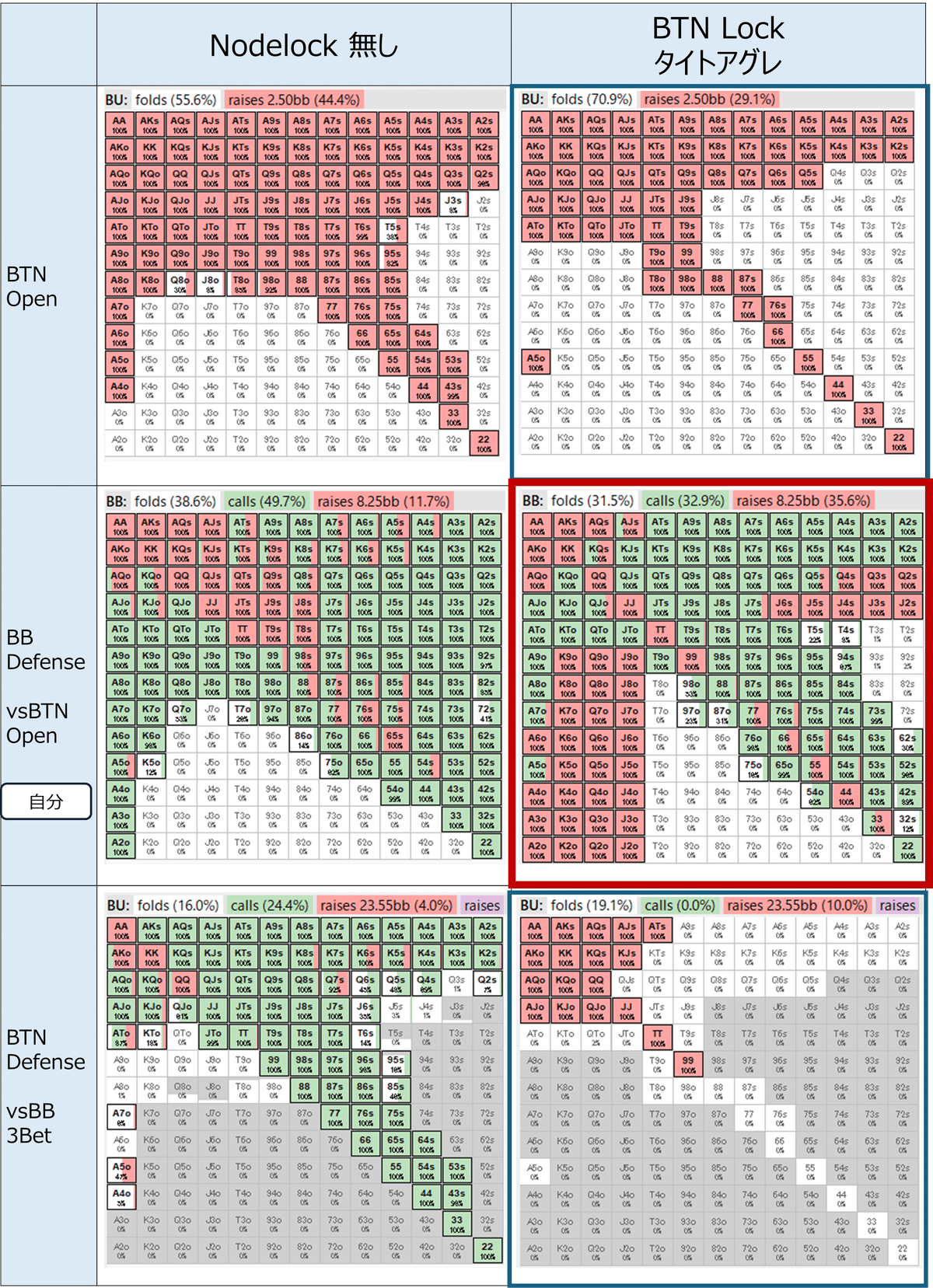

BTNをExploit対象とします。

BTNのOpenと、3Betに対するBTNのDefenseをNodelockし、 BBのDefense戦略の変化を確認します。

Betサイズはこのように設定しています。

BTNのOpen:2.5BB

BBの3Bet:8.25BB

BTNの4Bet:23.55BB

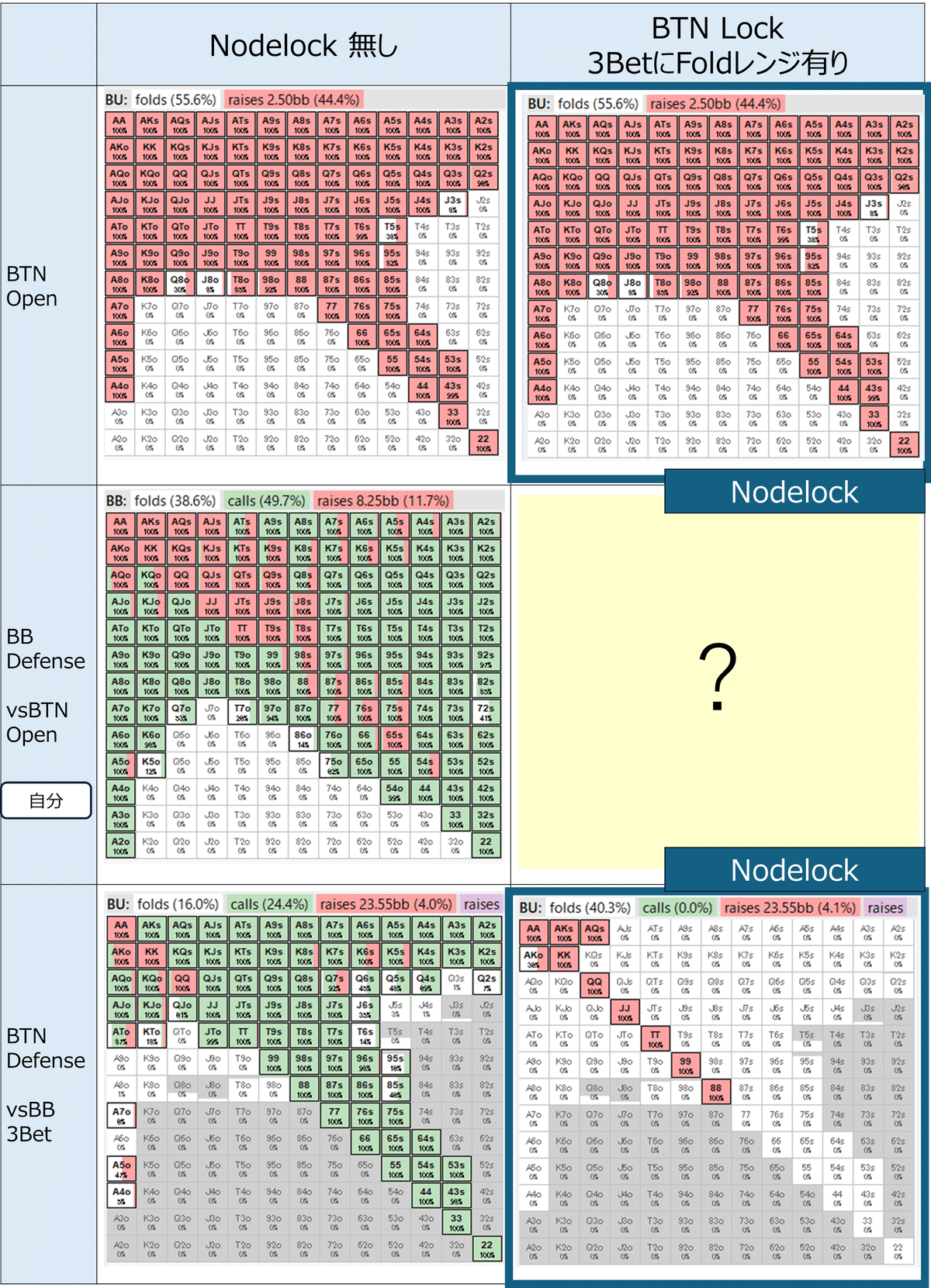

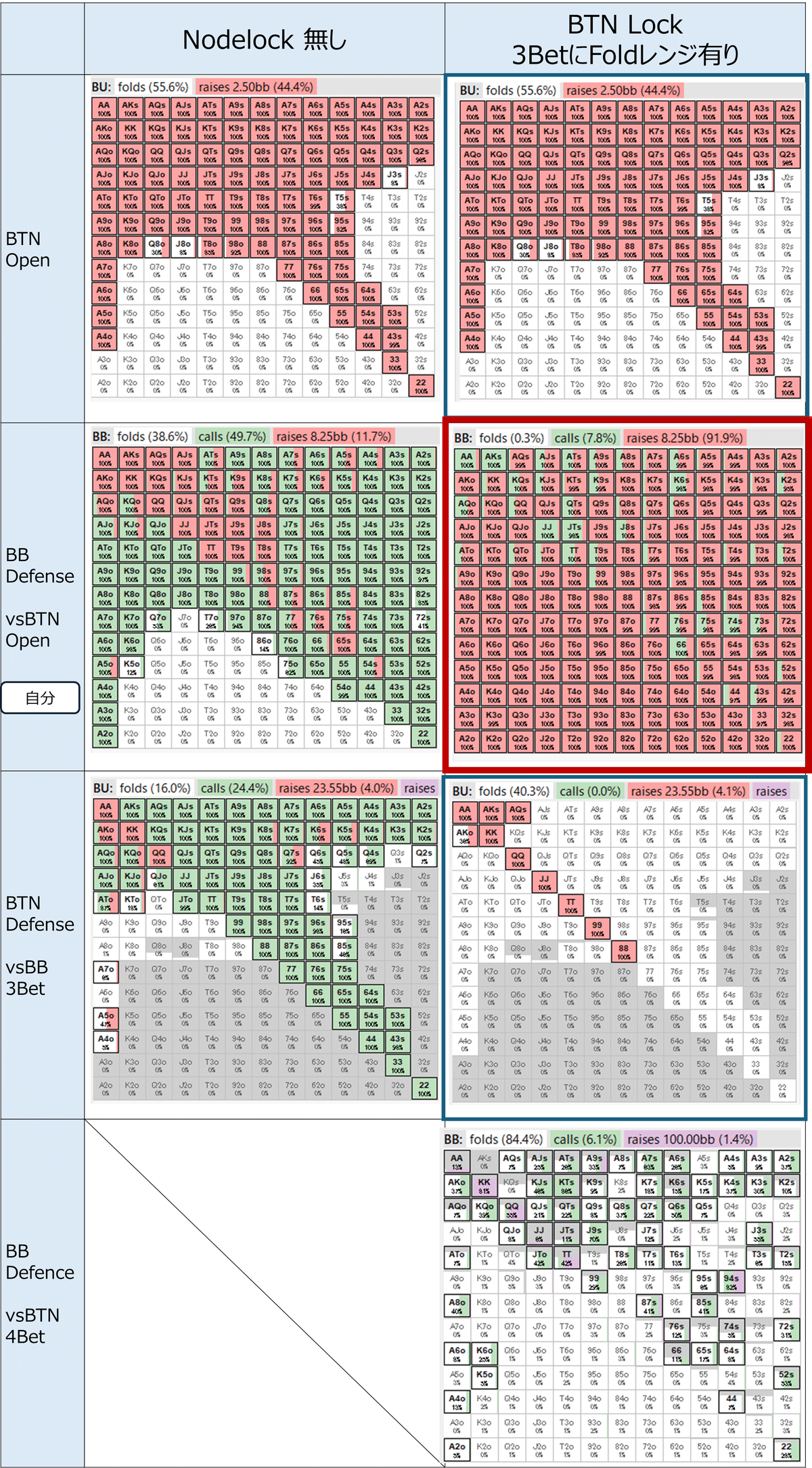

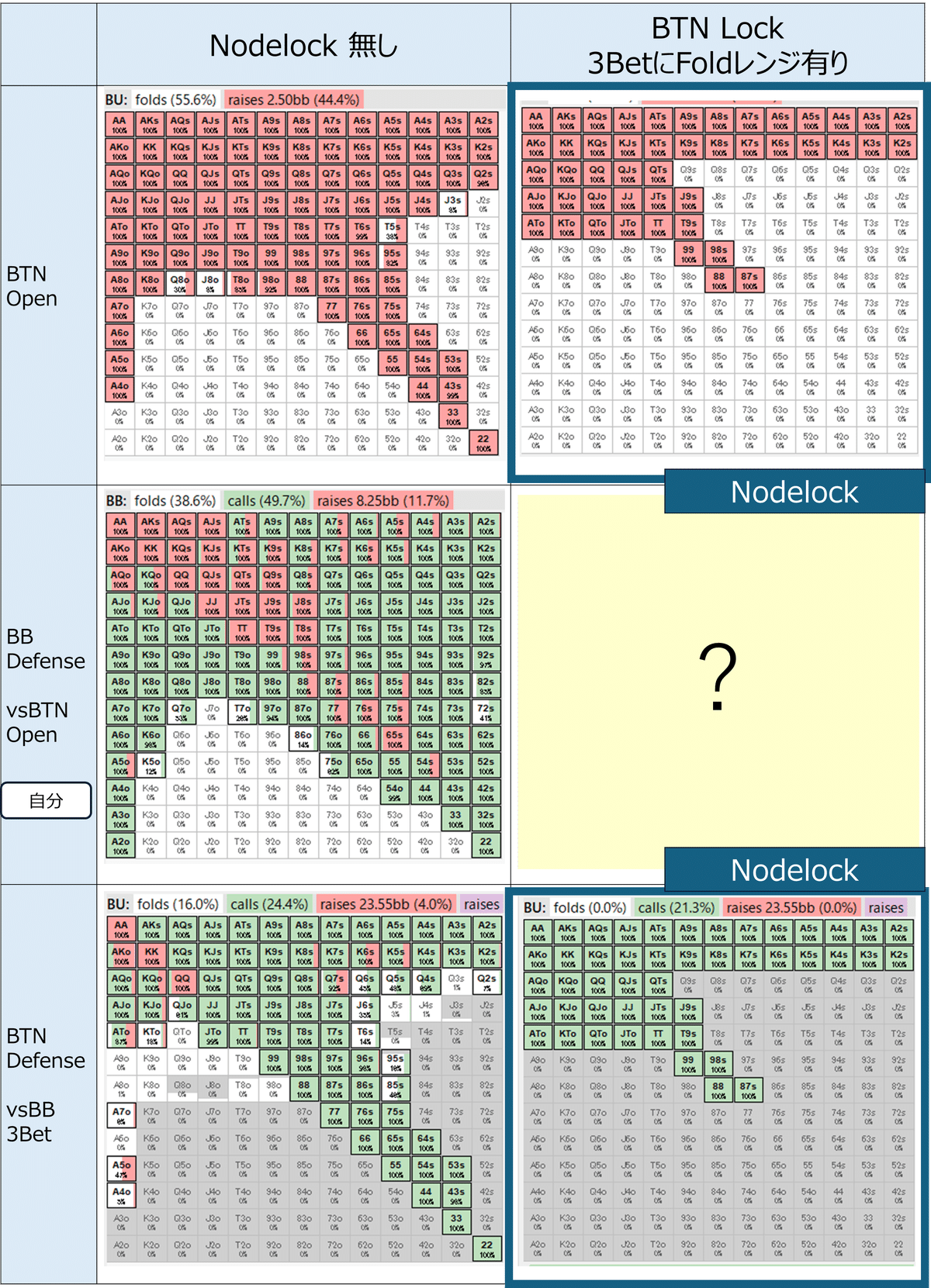

Nodelockを設定しない計算結果はこちらです。

なお、記事中ではNodelockを設定しない計算結果を「GTO」と呼ぶことがあります。ご了承ください。

前置きが長くなりましたが、検証結果の確認に参りましょう。

検証結果1

vsFold過大×Call・Check過大(堅実くん)

まずは "Fold過大×Call・Check過大" な堅実くんを相手にします。

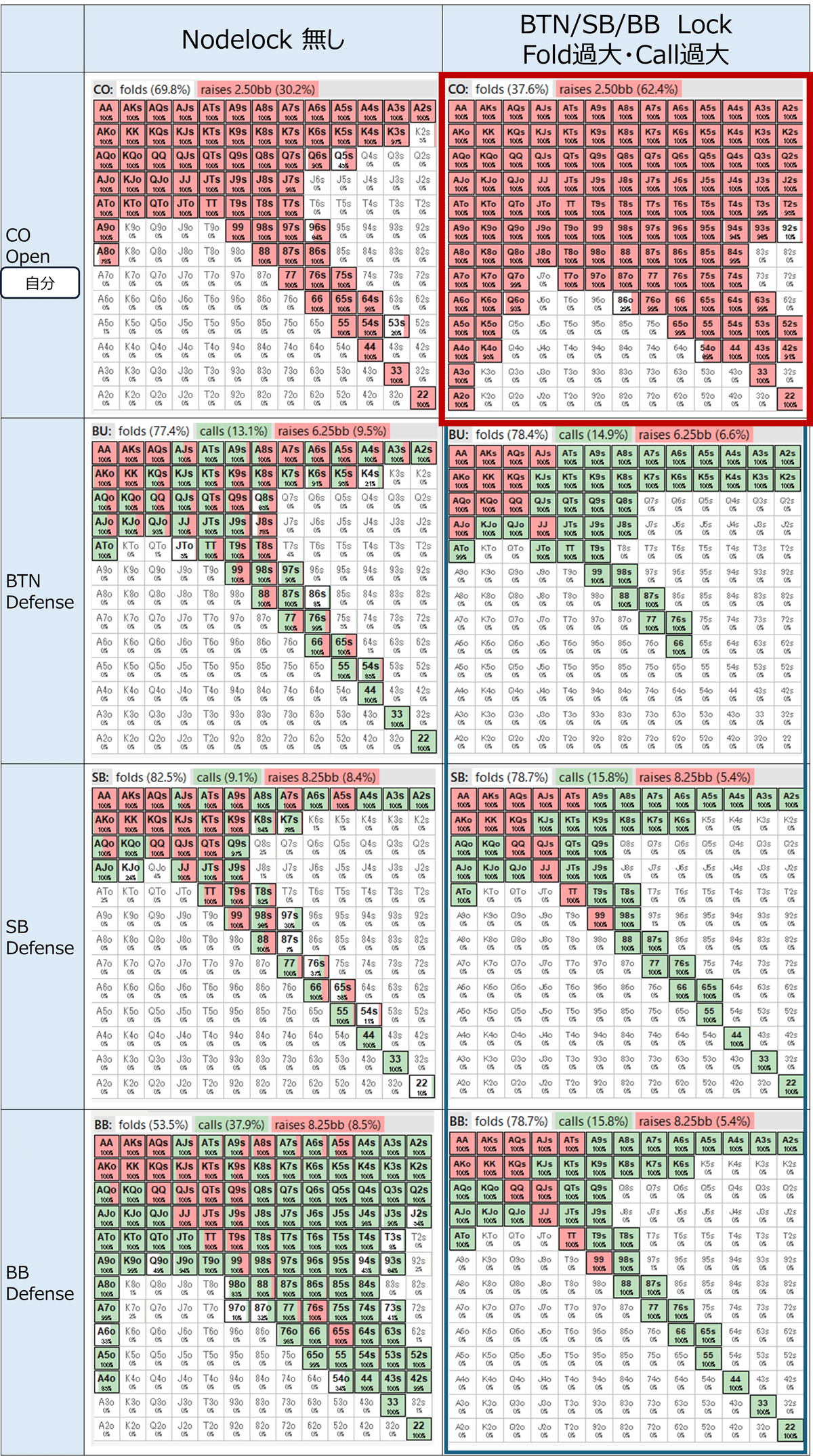

COのOpen①

"Fold過大×Call・Check過大"な堅実くんがBTN・SB・BBにいるときの、COのOpenレンジを考えてみましょう。

下図のように、BTN・SB・BBのDefenseレンジを設定しました。

Fold、Callを増やし、Raiseを減らしました。

Raiseレンジはリニアレンジに偏っているプレーヤーを想定しています。

「?」のレンジはどのようなオーブンレンジになると思いますか?

ヨコサワさんの説明では、「Bet頻度が増加」でしたね。

Preflopに置き換えて「Open頻度が増加」と考えます。

では、もしOpen頻度を増加させるならば、下限はどこまで下げますか?

実際に計算すると、このような結果が出力されます。

COのOpen頻度は2倍近く増えています。

ヨコサワさんの説明通りでしたが、ここまでOpenが増えることは想像できていましたか?

では、もう少し極端な設定をしてみます。

COのOpen② Raise・CallのどちらかをGTO頻度と揃える。

2つの極端なケースを設定しました。

下図の左側は、"Raiseのみレンジ"です。

NodelockのないDefenseレンジからCallを除き、Raiseのみ残しています。

右側は、"Callのみレンジ"です。

NodelockのないDefenseレンジと同一のCall頻度を維持したまま、Callレンジをリニアに設定しています。Raiseはありません。

両者ともに「Fold過大」ですが、左は「Call過少」右は「Raise過少」な状態です。

どのようにCOのOpenレンジは変化するでしょうか?

結果はこちらです。

どちらもAny2CardでOpenしました。

これは私の仮説ですが、

左図は、GTOであればFlopに進みポットが争われる場面でも、相手のFoldによりその場でPotを得られるので、広いOpenが利益的になるのでしょう。

右図のCallOnlyなレンジはFoldによる利益もありますが、相手の3Betに対してFoldさせられることが無いため、Flop以降のEQを実現しやすいことから、GTOよりも広いレンジでOpenすることが正当化されるのでしょう。

Openに対しFold過大なプレーヤーに対しては、Foldにより利益を得られることからOpen頻度を増加させることが正当化されます。

更にCall過多なプレーヤーには、3BetにFoldさせられることが減るので、広いレンジでOpenすることが正当化されます。

BBのDefense①

次に、BTNが堅実くんだった場合のBBの戦略の変化を見てみましょう。

ヨコサワさんは、

・Raiseは少なく

・Foldは多く

と説明していました。

堅実くんなBTNは、Open頻度が非常に過少でJJ+、AJs+、AKo、KQs、KQoまで絞っており、3BetにはKQs以外を全て4Betします。

とても固いプレーヤーを想定しました。

BBのDefenseレンジはどのように変化するでしょうか?

BBのRaiseはKK+AKs,AKoと非常に小さくなります。

Callも頻度は小さいです。レンジはAxs、ポケット、スーテッドコネクターを中心に形成しています。

ヨコサワさんの説明した「Raise頻度が減りFold頻度が増える」という説明は妥当そうに見えます。

BBのDefense② BTNにFoldレンジを作る

では、もう少し堅実くんのOpenレンジを広げ、3Betに対してFoldするレンジを作ってみます。

もちろん、堅実くんなので、GTOと比べてOpenレンジは非常にタイトです。どのようなBBのDefenseレンジになるか、考えてみましょう。

結果はこちらです。

なんと、BBの3Betレンジが大きく増加します。

GTOが11.7%で3Betするのに対し、Nodelock後は58.2%で3Betをします。

Fold頻度はGTOと大きく変わりません。

確かにNodelockは"Open・Raise過少×Fold過大"と言えますが、ヨコサワさんの「Raiseを少なく、Foldを多く。」という説明とは乖離した結果が出力されました。

ですが、これはこれまでの検証結果と矛盾しているわけではありません。

「COのOpen」の例と同様の事象が「BBの3Betに対するBTNのDefense」に起きていると言えます。

Open以降も相手の「Callレンジ」「Foldレンジ」が過大で「Raiseレンジが過少」な状態が継続しているときは、Bet・Raise頻度が増えるという結果は一貫しています。

しかし、実践では[BBのDefense①]のように、BTNのDefenseレンジは「Fold・Callが無く、全て4Bet」という堅実くんは存在するでしょう。

そのようなBTNには、RaiseしてもFoldによる利益が見込めず、CallしてもFlopで戦える状態は限られます。

このような相手には「4Betレンジに対し、Preflopで戦えるハンドで3Betレンジを作り、Flop次第で戦えるハンドでCallレンジを作る」という戦略になっていると思われます。

ヨコサワさんの説明は、この[BBのDefense①]のようなBTNのDefenseを想定した説明と考えられます。実際このようなプレーヤーは多いと思われ、多くの場合に効果的な戦略と言えると私は考えます。

BBのDefense③ OpenレンジはGTO

今度は、GTOを学習し、OpenレンジはSolution通りに打つものの、3Betに対するDefenseに乖離がある堅実くんを見てみましょう。

まずは、OpenはGTO通りだけれども、3Betに対しては過剰にFoldしつつ、AQs+や88+のポケットだけで4Betする、という堅実くんです。

さて、今までの学びを思い出して、BBのDefenseレンジを考えてみましょう。

過剰にFoldが取れるときはどのようなレンジでしたか?

結果はこちらです。

はい。みなさん思ったとおりでしょう。

過剰なFoldには激しくRaiseです。

今回のBBは、強いレンジを中心に7.8%をCallし、他を全てRaise、という戦略でした。

BTNの4Betに対するBBのDefenseを追加しましたが、Raiseが返ってきたときは、多くをFoldし、相手のポケット中心のレンジと戦える、フラッシュドローやストレートドローを作れるハンドを中心にCallレンジを作っています。

では、今度は4Betが全く無くリニアなレンジでCallするBTNに対し、Defenseを考えましょう。

Raiseが返ってこない相手にはどのようなレンジでDefenseしますか?

思い出してみましょう。

結果はこちらです。

GTOと比べると、Raise頻度が大きくなり、Call頻度を減らします。

しかし一つ前の例はFoldがなかったことに対し、この例ではFoldは20%近く存在しています。

全レンジで3Betとはならず、影響の大きさが軽微ですね。

GTOに比べると4Betされると降りることになるが、Flop以降に進むとRobustなEQを得る可能性のあるハイカードスーテッドやスーテッドコネクターを中心にRaiseのレンジに組み込んでいます。

まとめ

”Fold過大×Call過大&Raise過少”な相手に対し、頻度高くOpen・Raiseすることが正当化されることがわかりました。

ヨコサワさんの説明は「Betが少ない相手にはRaiseを減らしFoldを増やす。」という説明でしたが、3Betに対してFoldするレンジが十分過大な場合はOpenと同じ理由でRaiseを増やすことが正当化されそうです。

おそらくヨコサワさんは、Openレンジに3Betに対するFoldが無いほどタイトな相手を想定した説明だったのでしょう。

実際にはこのようなプレーヤーが多いことも想像できます。

本検証をまとめます。

検証結果2

vsFold過少×Call・Check過大

(Flop見たいマン)

さて、次に”Fold過少×Call・Check過大”なFlop見たいマンに対するレンジの変動を見ていきましょう。

ヨコサワさんの説明は

・Betは多く

・Raiseは少なく

・Foldは多く

でしたね。

まずは、 COのOpenレンジ変化を見てみます。

COのOpen

BTN・SB・BBはRaiseが過少で、Callレンジがとても広く、とりあえずFlopを見たい気持ちが伝わってきますね。

彼らに対し、COのOpenレンジはどのように変化すると思いますか?

ヨコサワさんの説明は、「堅実くんと同じくBetを増やす」というお話でした。

結果はこちらです。

確かにOpen頻度は5%程度増えています。しかし、先程の堅実くんほど激しく広がっているわけではありません。

これは

・相手のFold頻度が減るとPreflopのFoldにより得られる利益が減ること。

・Postflopに進む可能性が高いことからAny2CardでRaiseするわけにはいかず、ある程度のEQのあるハンドを選定する必要があること

が要因だと私は考えています。

しかしながら、RaiseはされないのでPreflopで自身がFoldさせられることは減り、PostflopでEQ実現の機会が増えるのでGTOより多くのハンドをOpenできるのでしょう。

BBのDefense①

では、BTNがFlop見たいマンのときのBBのDefenseを見ていきましょう。

Passiveなプレーヤーなのでオーブンレンジは狭く、Raiseには全てCallするレンジを作りました。

BBのDefenseレンジはどのように変化すると思いますか?

ヨコサワさんの説明では、「Raiseを減らしFoldを増やす」という説明でした。

説明の通り、若干GTOよりもRaiseが減りFoldが増えています。

BBはPostflopでBTNのレンジと戦えるレンジで3Betする必要があり、GTOよりも絞ってRaiseしていると思われます。

Limp戦略のGTOの確認

しかし実践を想定すると、Flopみたいマンに対する検証はこれでは不十分でしょう。

Flop見たいマンは安くFlopを見たいのです。Limpをします。

ここからは、Flop見たいマンが崩れたLimp戦略を取ることを想定し、検証を続けます。

まずは、Limp戦略をNodelockをせず、GTOを確認します。

BTNがOpenRaiseをした場合から見てみましょう。

次に、BTNがOpenLimpした場合を見ましょう。

BBのDefense② vsリニアなOpenRaise&弱いOpenLimp

では、とにかくLimpしてFlopを見たい人を想像してみましょう。彼はどんなOpen・Defenseレンジだと思いますか?想像してみましょう。

私はこのようにNodelockしました。

BTNがRaiseした場合はこちらです。

BTNがLimpした場合はこちらです。

OpenRaiseは非常に狭いレンジにしました。3BetされてもFoldしません。

OpenLimpはとても広いです。Raiseされても全てCallします。

BTNがOpenRaiseしたとき、OpenLimpしたとき、それぞれどのようなレンジでBBはDefenseするでしょうか?

まずは、BTNがOpenRaiseした状況から見ていきましょう。

ヨコサワさんはFlop見たいマンに対しても、「Raiseは少なく、Foldは多く」というDefense戦略を推奨していましたがそのような結果になっております。

堅実くんのケースでも解説しましたが、Openレンジが固く、3Betに対してFoldしない相手に対してはRaiseを控え、Callレンジも絞ることが正当化されます。

では、Limpレンジに対するBBのDefenseを考えましょう。

リニアに強いレンジが除かれた、キャップされたレンジでOpenLimpされたときは、絶好の3Betのチャンスです。

35%のレンジでリニアにRaiseします。

Flopみたいマンの強いレンジが除かれたLimpレンジに対し、有利にPostflopを戦えるレンジで広くRaiseします。

BBのDefense③ vsAny2Card

最後に、非現実的なほど極端な例を見てみましょう。

左図は、全ハンドでLimpし、Raiseに対して全ハンドでCallする、最大限にFlopを見たい相手を想定します。

右図は、「Limpはだめ」と教えられたFlopみたいマンが、全ハンドでOpenRaise、3Betには全ハンドCall することを想定します。

どのようなBBのDefenseレンジになるでしょうか。

結果はこちらです。

両者とも、レンジの30%近くでRaiseします。

先程のキャップされたLimpに対する3betと近いレンジ形状ですね。

ほぼAny2Cardなレンジに対峙してPostflopに進むときは、30%程度で構成されるレンジが均衡になることを知っておくと役に立ちそうですね。

まとめ

相手がCall過多なとき、ヨコサワさんの説明どおりOpen・Raise頻度を増加させます。

相手のRaiseが過小な状況では、Open・Raiseの増加が正当化されます。

しかし、増加の度合いは堅実くんとは全く違います。

堅実くんのような"Fold過多"に対するBet増はその場で利益が確定するのに対し、"Call過多Raise過少"な相手とはFlopで戦う必要があります。上位30~35%程度を目安にPostflopで有利な状況を作れるレンジが、広げる上限だと思われます。

これは、Any2Cardな相手レンジに対しても同じことが言えそうです。

注意するべき点は、Nodelockはあくまで「一部の戦略を固定した状態での均衡戦略の再計算」であることです。

言い換えると、Nodelockした箇所以外はGTO戦略を取ることが前提である、ということです。

具体的にお伝えします。

Flop見たいマンがFlopでヒットしなかったとき、適切なブラフレンジを作ると思いますか?

多くの方はNoと応えるでしょう。

であれば、PostflopのリークをNodelockしPreflopにどのような影響を与えるのか、気になりませんか?

この記事の最後に詳しく語りますが、この影響は考慮されていないことが、今回の検証の限界であることはご留意ください。

本検証をまとめます。

検証結果3

vsFold過少×Open・Raise過大

(気合太郎)

では次に、気合太郎を相手に検証していきましょう。

ヨコサワさんの説明は、

・Betは少なく

・Raiseは多く

・Foldは少なく

でしたね。

COのOpen

気合太郎にはAggressionの激しいRaiseレンジをNodelockしました。

COのOpenに対し、BTN,SB,BBは70%程度の頻度で3Betを返します。

とても激しいプレイですが、このようなプレーヤーを目にしたことがある人も多いのではないでしょうか。

さて、COのオーブンレンジはどのように変化すると思いますか?

結果はこちらです。

検証の結果は、Open頻度はGTOと同じで、レンジ構成が大きく変わるという結果になりました。

具体的には、KハイQハイスーテッド・スーテットギャッパーを削り、Axoを多く組み込んだレンジ構成に変化しています。

相手が広くRaiseを返すことが想定されるため、相手のRaiseのうちEQの高いハンドをブロックするハンドで優先的にRaiseしているのだと思われます。

BBのDefense①

では、気合太郎がBTNのときのBBDefenseを見てみましょう。

BTNは86%でOpenRaiseし、3Betには広くCallします。BTNのDefenseは、強いレンジとブラフを混合させてRaiseします。

BBのDefenseはどのように変化すると思いますか?

結果はこちらです。

RaiseレンジがGTOと比べて広がりFoldレンジは狭くなる、ヨコサワさんの説明に近い結果になりました。

Raiseするハンドは、Aハイとポケットを中心にRaiseレンジを広げています。

BBのDefense② vsAny2Card

次に極端な例として、全ハンドでOpenし全ハンドで3Betする気合太郎を想定します。

この結果、どのように変化すると思いますか?

レンジの50%程度でRaiseし、30%をCallに回しています。

激しい例ですが、ヨコサワさんの説明通り、Raiseを増やし、Foldを減らした結果でしたね。

4Betに対するDefenseも皆様気になると思うので追加しました。

BBは4Betに対し、自身が3Betした全レンジでAll-inをします。

Flopに進まず、Preflop時点でAny2Cardを相手にするときの均衡が、この50%程度のレンジであることは覚えておくと役に立ちそうです。

まとめ

まずは、COのOpenについて書きます。

ヨコサワさんは気合太郎に対して「Bet頻度を下げる」と説明していました。

しかし、COのOpenの検証は、「Open頻度は変わらずハイカード中心の形状に変わる」という結果でした。

これは、ヨコサワさんの説明とは乖離した結果でした。

この差異に対する私の仮説です。

バンクロール豊富なVIPが気合太郎で、ハイレートをプレイしていると想定すると、多くのプレーヤーはVIPの激しいRaiseにマネープレッシャーを感じざるを得ず、Flop以降の気合太郎のBet・Raiseに均衡以上に降りてしまうことを想定しているのでないでしょうか。

マネープレッシャーをある程度感じているとき、Preflopを少し固くすることで後続を正しくアクションできる気持ちを持てるのであれば、実際の気合太郎なVIPとのゲームでは効果的なのかもしれません。

また、繰り返しますがこの検証の限界は、「Flop以降はGTOを前提としている」ことです。

気合太郎はFlop以降もFoldが過少でしょう。

仮説の域は出ませんが、Flop以降のFold過少まで考慮すると、Flopから均衡以上にレンジ固くすることが効果的なのかもしれません。

Flop以降のNodelockによるPreflopへの影響は、環境が整えばぜひ検証したい論点です。

BTNのOpenに対するBBのDefenseでは、Raiseを多く、Foldを少なくと、ヨコサワさんの説明通りでした。

本検証をまとめます。

検証結果4

vsFold過大×Open・Raise過大

(タイトアグレ)

では、最後にタイトアグレに対するExploitの方針を確かめていきます。

ヨコサワさんは、

・BetはGTOにせざるを得ない

・Raiseは多く

・Foldは少なく

と解説されておりましたね。

COのOpen①

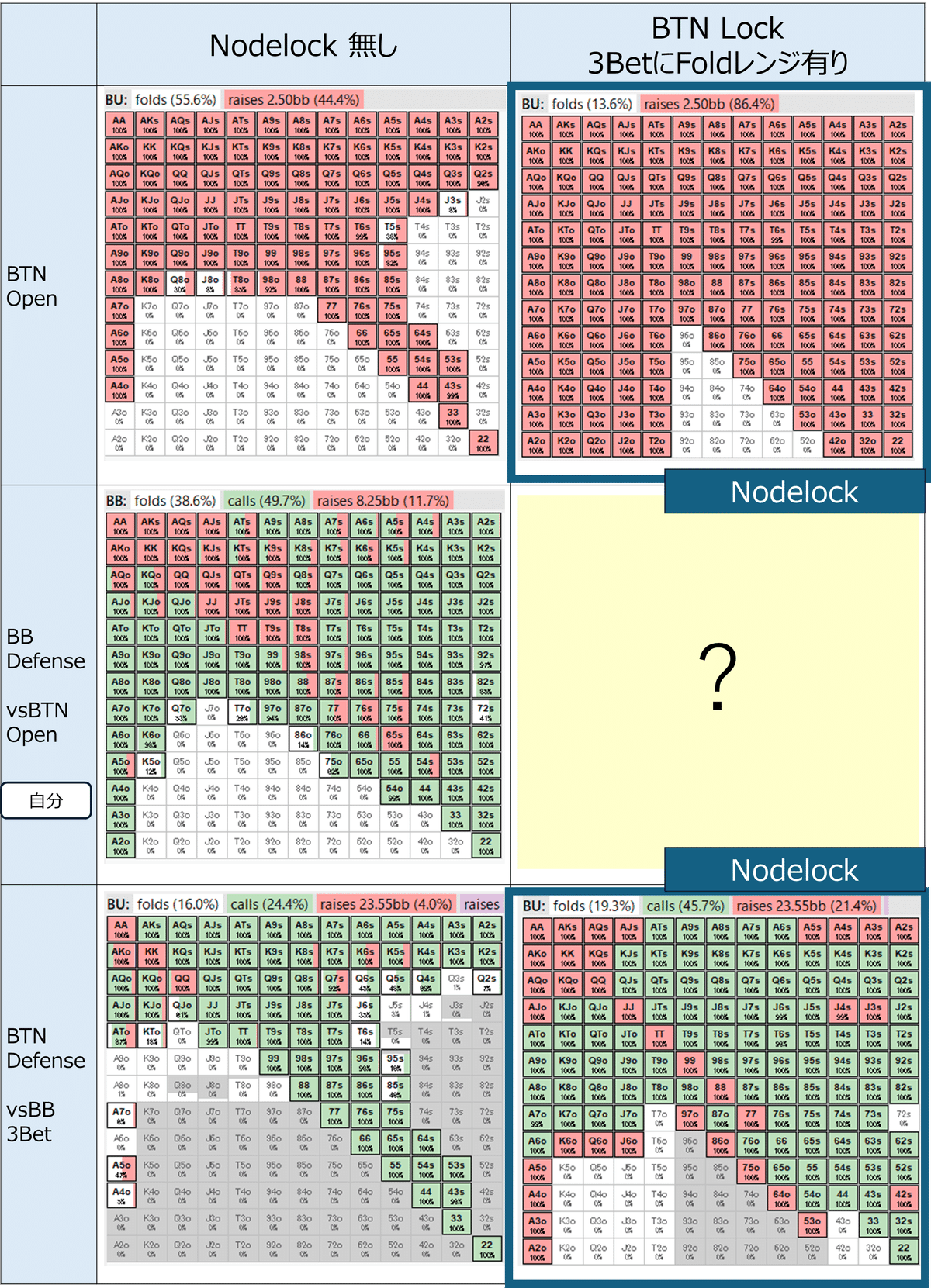

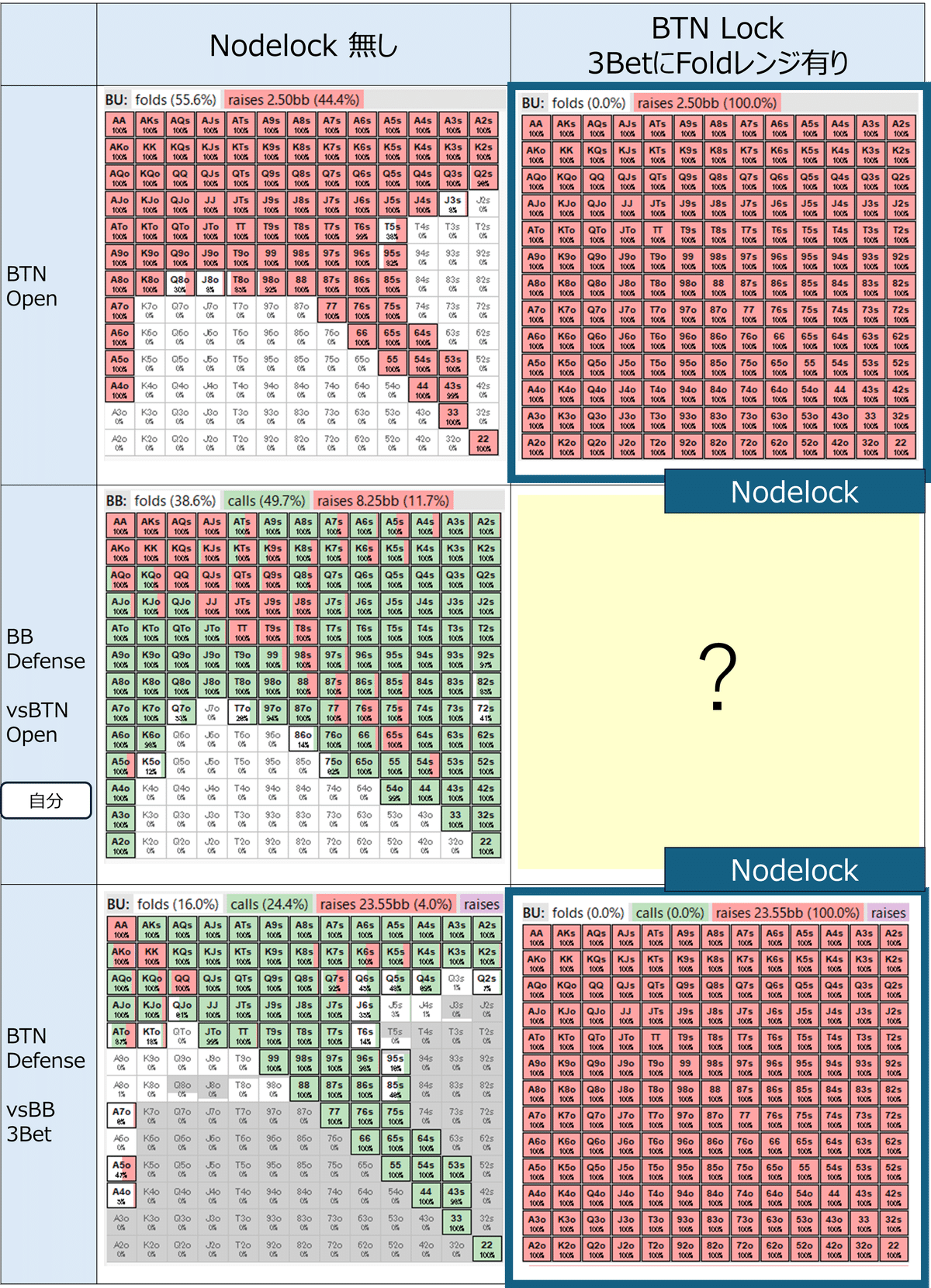

それではCOオープンに対する、BTN,SB,BBのGTOとNodelockしたタイトアグレの想定レンジを比べてみましょう。

Nodelock有りは、GTOに比べてFold頻度を少し増やし、Raiseレンジを大きく増やしています。Callレンジは無しです。

どのようにCOのOpenレンジは変化すると思いますか?

それでは結果を見てみましょう。

今回の検証では、Openは5%減っております。レンジの形状も概要は変わらず、一回り小さくなった形です。

Defense側がCallしないことでEQ実現の機会が減ることはOpenレンジを狭める要因として働いています。

しかし、Defense側のFoldレンジが広い状態にも関わらず無闇にレンジを狭めるとDefense側のFoldによって得られる利益を逃してしまいます。

2つの要因のバランスを取り、5%程度減らしているのではないでしょうか。

COオープン② DefenseのFold頻度をGTO

今度は、BTN,SB,BBのFold頻度をGTOに揃え、BBにはCallレンジも作りました。

どのように変化すると思いますか?

結果はこちらです。

COのOpen頻度は先程の[COのOpen①]と比べて更に4%下がっております。

[COのOpen①]と比べ、

・Defense側のFoldが適正だと、Openを広げる要因が消えること

・Defense側のRaise過大により、Openレンジを狭める要因のみが残ったこと

この2点の要因で更にOpen頻度が下がったのでしょう。

次はBTN,SB,BBのDefenseレンジをより激しくタイトに変えてみましょう。

COオープン③ DefenseのRaise頻度をGTO

次は、Raiseの頻度をGTOと揃えつつ形状をリニアに構成し、Call無しor過少にすることでFoldの頻度が大きなタイトアグレを見てみましょう。

「タイトアグレ」と聞くと、このように強いハンドだけで激しくRaise偏重なプレーヤーを想像する人もいるのではないでしょうか。

COのOpenレンジはどのように変化すると思いますか?

結果はこちらです。

BTNはほぼAny2CardでOpenします。過大なFoldレンジには、激しくRaiseです。

このレンジも「タイトアグレ」と呼んでも差し支えないと思いますが、アクションの仮定によっては、ここまで結果は変わるのです。

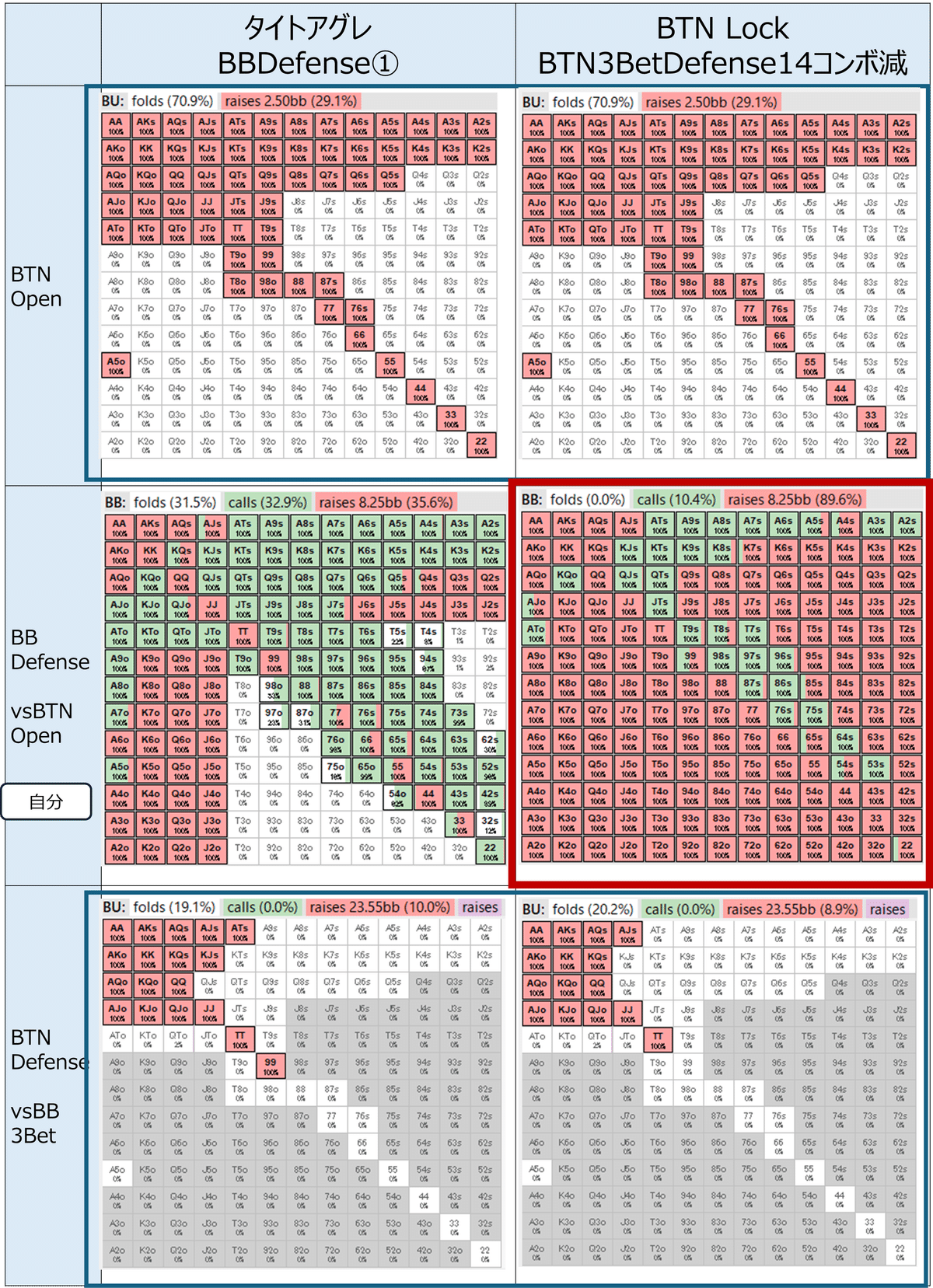

BBのDefense①

では、BTNがタイトアグレのときのBBDefenseを見てみましょう。

最初の検証では、

BTNのOpenは15%程度タイトに、

BTNのDefenseは4Betを4%増やして10%に、Callを無しで作成しました。

どのように変化すると思いますか?

結果はこちらです。

BTNのRaiseレンジが大きく広がります。

具体的には、ハイカードK~J×ローカードのオフスーテッドを中心に、BTNの4Betをブロックしているハンドで3Betをします。

Callレンジも構築していますが、GTOと大きく変わりません。

Foldレンジの減少はRaiseするK~Jxoの増加が主な要因です。

BBのDefense② Defense14コンボ減

ここからの検証は、[BBのDefense①]からBTNのレンジを修正し、BBのアクションの変動を確認します。

[Nodelock無し]ではなく[BBのDefense①]と比較して検証を進めます。

まず、BTNのOpenレンジは[BBのDefense①]と変えず、更に3BetされたBTNのDefenseレンジを14コンボ(ATs、KJs、99)削ってみます。

BBの3Betレンジはどのように変化すると思いますか?

結果はこちらです。

たった14コンボ減らしただけでFoldレンジがなくなり、Any2CardでDefenseします。

Axsと76s+を中心にCallし、他はAny2CardでRaiseです。

何度も出てきましたが、相手がFoldレンジが過大なら、より広くRaiseを行うことが推奨されます。

BBのDefense③ Defense8コンボ増

①と同じBTNのOpenレンジのまま、今度はBTNのDefenseレンジの3Betを①より8コンボ(A9s、A8s)を追加してみます。

どのように変化すると思いますか?

考えてみましょう。

BTNのRaiseレンジが減り、Call中心になります。

BTNのDefenseレンジの変化は微妙ですが、DefenseのFold頻度が適正に近づき、Callが無いままRaise頻度が広がると、BBのBTNOpenに対するDefenseは3Betを減らしCall中心に変化するようです。

BTNのFoldによる利益が過大に見込めない状態では、4Betされると降りざるを得ないハンドでRaiseできない、ということでしょうか。

特にAxsやKxsなどのRobustなEQを持ち相手のOpenレンジと戦えるハンドは積極的にCallすることがわかります。

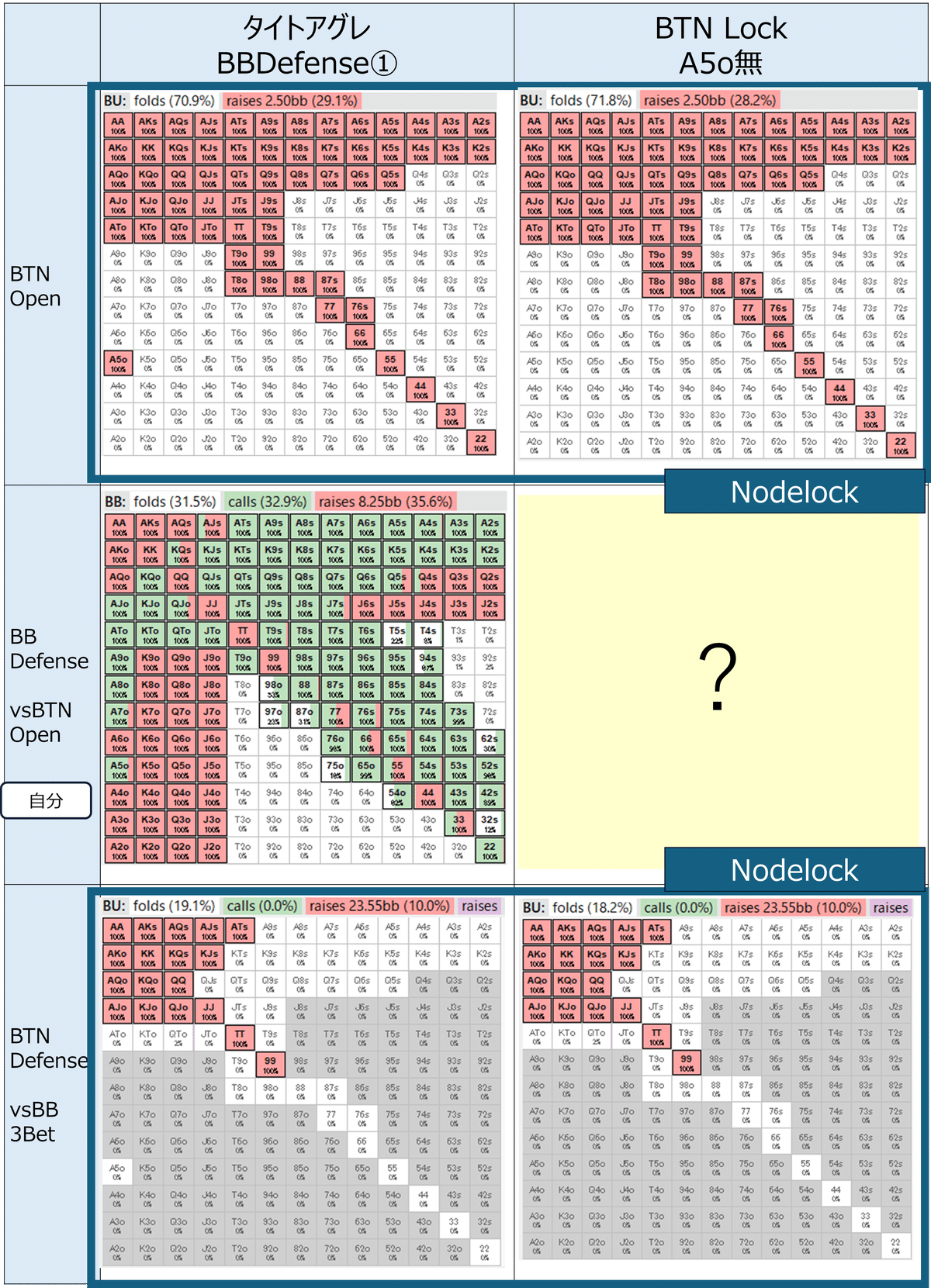

BBのDefense④ DefenseにCallレンジを追加

もう少し条件を変えてみてみます。

これまでと同様に[BBのDefense①]と比べてBTNのOpenレンジは維持しつつ、BTNのDefenseにCallレンジを少し作りました。

BBのDefenseはどのように変化すると思いますか?

結果はこちらです。

少しBTNのFoldが減りCallレンジが増えるだけで、K~Jxoのブラフ3Betが消えました。

[BBのDefense③]と同様に、BTNのFold頻度の減少は、BBのRaise頻度を減少させるようです。

BBのDefense⑤ BTNのOpenからA5oを除く

最後に、①と比較してBTNのOpenレンジからA5oのみ、12コンボ減らしてみます。BTNの3BetDefenseは①と変わりません。

どのようにBBのDefenseは変化すると思いますか?

結果はこちらです。

若干Raiseレンジが減り、全体の傾向は大きく変わりません。

本題とは逸れますが、余談を語ります。

vsタイトアグレの検証では、私のNodelockの設定ミスでBTNのOpenレンジから98sを除き87s,76sを含める形状にしておりました。

かつ、8のポケットは3BetにFoldする形状にしています。

違和感を覚えた方もいらっしゃると思います。

結果、この[BBのDefense⑤]では、BTNのBB3Betに対してFoldレンジに8が通常より多く含まれております。

BBの3Betレンジを見ると、8をブロックしているK8o、Q8o、88がRaiseから消えていることから、相手がFoldするハンドをブロックしていないハンドで、ブラフレンジを構築する力学が観察できました。

まとめ

ヨコサワさんの説明は、BetはGTO、Raiseは多く、Foldは少なくという説明でした。

COのOpenレンジの検証結果は「Openは少なく」なりましたが、実際は、タイトアグレなプレーヤーはスキルの高い方も多く、Preflopの序盤はSolution通りのプレイをしていることも多いでしょう。

そのような相手にはOpenはGTO通りにせざるを得ないと思います。

検証を通じて傾向を傾向をまとめると、

Defense側が"Fold過大~適正×Raise過大~適正"な状態では、

Defense側のFold過大はOpen・Raiseを広げる要因

であり、

Defense側のRaise過大はOpen・Raiseを狭める要因

であると言えそうです。

前述の"Fold過小×Raise過大"な気合太郎と対峙する場合「Open頻度は落ちない」という結果でした。

Fold頻度の違いでRaise過大な相手に対する対応が変わります。

ここにExploitの難しさを感じますね。

本検証をまとめます。

総括

Exploit検証の難しさは仮定の設定にあり

何度もこれまで記載しましたが、検証結果は、Nodelock後に出力されたアクションをそのまま取ることを推奨するものではなく、変動の傾向を掴むために利用するべきものです。

この検証結果には、現実と乖離があります。

・相手のレンジを完璧に想定してNodelockすることは不可能である。

・Nodelockを全てのNodeで行うことはできず、LockしていないNodeは均衡戦略を取る。

といった点において、です。

vs堅実くんの「BBのDefense③」を思い出してください。

BTNのOpenに対するBBのCallレンジは強いハンドが多く含まれております。

これは、3BetをするとBTNがFoldしてしまいPreflopで終わるよりも、Flop以降に大きく利益を稼ぐ可能性のあるレンジで構成されていると思われます。

しかし、ここで注意しないといけないのはこの検証の限界についてです。

「Flop以降はこのレンジを前提としたGTOが計算されています。」

それは現実的ではないでしょう。

私の想像ですが、堅実くんのように3Betに偏りのあるプレーヤーは、Flop以降も過剰にFoldしたり、バランスの取れたブラフレンジを作れなかったりと、何かしらGTOと乖離があるのと考えるのが自然ではないでしょうか。

でれば、このBBのCallレンジにあるAAは、本当にCallしてFlopに進むべきですか?

3Betし、4Betレンジと戦う方が利益的ではないでしょうか?

・・・と言い切れば、異論もあるでしょう。

いやいや、堅実くんはFlop以降「トップペア降りられないマン」になるのだから、AA~TTでCallを増やしたら、ミドル~ローボードで全弾もって行けるでしょ!

・・・などなど。

もちろんこれらは想像の域を出ないです。

ですが、出力結果から得られる示唆をどれだけ現実で活かせるかは、

「Flop以降の相手の偏りを想像しつつ、更に出力結果からどのようにアクションを変えていくべきか。」

をどれだけ深く自分で想像するか

にかかっていると私は考えています。

終わりに

今回、「Exploit」をテーマに執筆いたしました。

設定する仮定によって結果が大きく変わるテーマであり、お読みいただいた皆様の中には、異論や観点不足を感じる方も多いと思います。

私自身、初めてのポーカー戦略記事の投稿にチャレンジでしたが、見直すとまだまだ甘いと箇所もあるな、と痛感してます。

お読みいただいた方は、Xの返信でも、リポストでも感想をいただけると。とても嬉しいです。

Twitterアカウント

https://x.com/kita_owl_poker

良いところをお褒めいただくと執筆のモチベーションになります。

足りない観点や改善点をいただけると、より品質の高い記事の執筆を行うための参考にいたします。

最後に、結論として各パートで語ったまとめを再掲しこの記事を終えます。

以上です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?