公立病院改革3-11【おさらい 公立病院と市町村合併】〈2006年〉東北170床 公立F病院

ところで、公立病院が改革を余儀なくされる背景には、どの病院事例においても「平成の大合併」が少なからぬ影響を及ぼしている。

いま進めている公立F病院もその例に漏れず、市町村合併の実施が病院運営を決定的に方針づけるものとなっている。

今回は、「平成の大合併が公立病院に及ぼした影響」について、触れておきたいと思う。

僕が今日まで20年近く関わってきたいくつもの公立病院は、単なる業績不振や医療問題でなく、実は平成の大合併の時期に市町村合併に揺れた結果、改革に踏み切れざる得なくなったケースが多い。

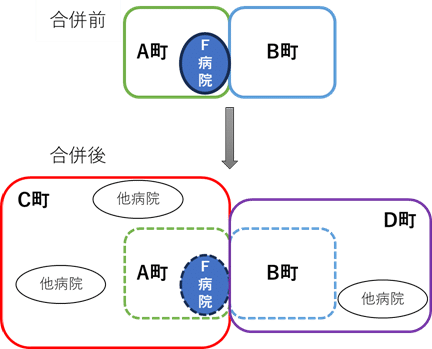

いま書き続けている「公立F病院170床」は、元々小さなA町、B町が協力して事務組合を作り、病院運営を行ってきた。

この病院が赤字でも不人気でも、管理しているA町B町やその町民が、それを良しとして有しているのなら、そのまま運営をやればいい。

ところが平成17年に、平成の大合併の流れの中で、

「A町は、大きなC市に吸収され」

「B町は、少し小さなD市に吸収され」

ることとなった。

そうなると。

旧A町の考えや想いはC市政では通らない。

旧B町の考えや想いも、D市政では通らない。

行政運営のあらゆる局面で、旧A町、旧B町が大切にしてきた政策が通らない。

旧A町、旧B町の行政職員は残るし、議員メンバーもある程度残るが、物事はC市議会、D市議会内の多数決でしか決まらないのである。

それは当該地域に限らず、日本中の、市町村合併をした市町村の、典型的な様相であった。

公立F病院を抱えたC市には、すでに立派な市立病院と公的N病院があり、C市の政策目線では、(赤字の)公立F病院の必要性はない。

さらにD市は公立F病院が市内に存在すらしていないのに、B町が公立F病院の「赤字と資金負担だけ」持って編入してきた。

これはD市には、いよいよ堪らない事態である。

そんなわけでC市、D市は「合併とともに抱えてしまった負債のカタマリ」公立F病院の立て直しまたは処分に乗り出した。

いや、「体よく言えば」立て直しに乗り出した、だが。

実際には、F病院をきれいさっぱり手放したい、押し付け合いが始まっただけであった。

この状況を踏まえて、先を書き進めたいと思う。

次回から(こそ)は日本中を、そして流れで公立F病院業務を揺さぶった、地方自治史に刻まれる大事件の話である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?