オセロの辺の攻防について

前回の記事は結構色んな人に見てもらえたようでありがとうございます!実は記事を書いたきっかけはMisskeyというSNSにオセロが追加されたことがきっかけなのですが、そこで対戦をしているととりあえず辺を取るという戦術が流行しているようでした。なぜSNSでオセロをやっているんだ……

どういう状況で辺をとるか、またどういった辺の取り方はまずいのかなかなか難しいところなので今回は辺絡みの攻防について自分なりの意見を述べたいと思います。今回は正直自分でも自身をもってこうだ!と言い切れる部分ではないので反対意見などあれば教えてください。

辺を取るタイミング

辺を取る理由

前回少しだけ辺に関する解説をしましたが、辺を取る一番の目的は「手数を稼ぐ」ことだと自分は理解しています。

手数を稼ぐという概念を説明するのは少し難しいんですが、辺に置くことにより自分が何手分か得することがあります。具体例を出します。

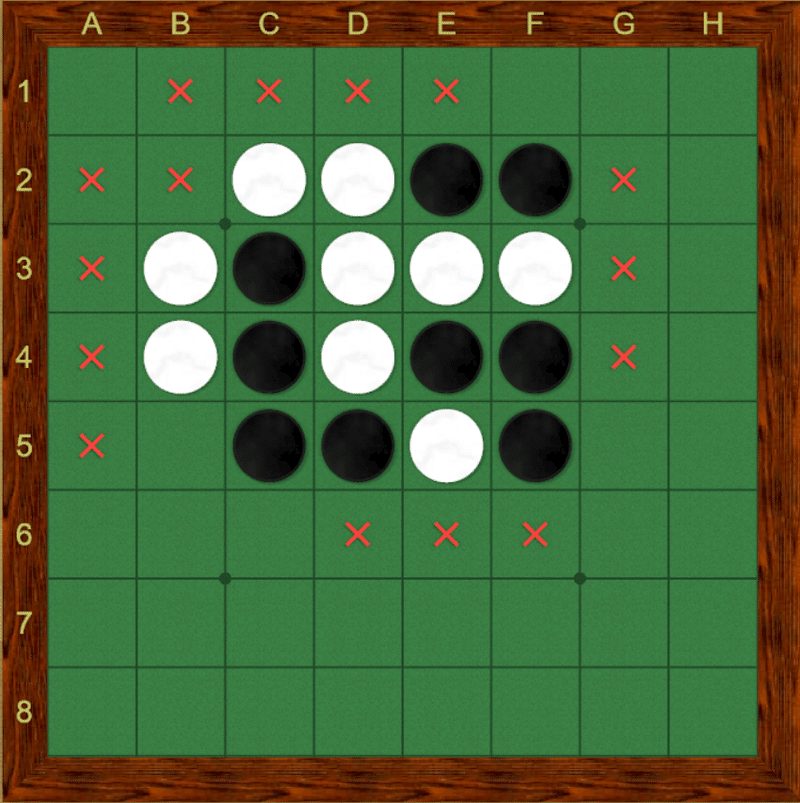

下のような盤面になったとしましょう。現在黒番です。どこに置くのが良いでしょうか?

E6やD6に置くと、白がB5に置くと中割りされてしまいます。よい手を与えてしまうのでなるべく置きたくないですね。

ということでここではE5に置くと良いです。(最善かは自信がないですが)

E5に置くと辺の攻防の末、白が辺以外の場所に置かざるを得なくなります。

このように辺を取ると、自分の置きたくない場所に置かずに手番を進めることができることがあります。これを「手数を稼ぐ」と呼んでいるわけです。

もう一度言いますが、辺を取る理由は手数を稼ぐことにあるはずです。

辺を取りに行くのが良くない場合

辺を取ってもあんまりおいしくない場面もオセロでは相当数あります。具体例を出します。

先ほどと似た盤面ですが、下のような盤面を考えます。現在黒番です。

今回もとりあえずE5に入って辺を取ってみます。

手番を進めてみましょう。すると白が辺を取ってしまいました。さらに、手番は黒にまわってきました。

最初黒は辺に置いたのですが、結局辺以外の場所に置かざるを得なくなってしまいました。辺に置く前と状況がほとんど変わっていないことがわかるでしょうか。

このように手数を稼げないときに辺に置いても状況が好転しないどころか悪化することすらあるので良くないです!

じゃあ具体的にどんな時ならおいて良くて、どんな時なら置いちゃダメなのか、と聞かれると答えるのが難しいです……

頭の中で手番を進めて「自分が辺を取れる」と判断したなら辺に置くと良いと思います!自分が辺を取れるということは、手数を稼げるということですので。

それを繰り返してるうちに「今なら辺においても大丈夫そうだな」というのがなんとなくわかるようになると思います。

辺の形について

オセロをやると必ず相手か自分は辺を取ることになると思います。その際、どのような形で辺を取ったかが重要になってきます。

ここではまず初めに辺の形を4種類に分けて、それぞれどのような形かを解説したいと思います。ほかの形になっていることもありますのでそれぞれの状況でしっかりどういように辺を利用できるか考えるのが重要になりますが、基本的にどういう風に辺を利用するかを解説します。

辺の種類

1つ目

先ほど使用した盤面ですが、下のようなものです。隅に関係しない部分だけ取っています。この形を作っておけばとりあえず大きな損をすることは少ないですが、この形を作るとあまり手数を稼げないことが多いです。

リスクとしては、自分が隅を取ったときに間に入られてしまい、隅を取ったが辺を取れなかったという状況になることがあるということです。隅は取れるので大損害になることは少ないです。

ローリスクローリターンといった形です。

2つ目

一番の問題児です。「ウィング」と呼ばれる形で、これを作ることで負けにつながることが多いです。

基本的には作らないようにしましょう。

しかし、何がダメなのでしょうか?一見すると大きな問題はないように見えます。実は、この形を作ると相手に隅を与えてしまうことが頻発します。

先ほどの盤面で、黒がB2に置いたとしましょう。本来、B2に置くと相手に隅を与えてしまうため良くない手ですが、ウィングがあると一変します。

ここで、白がA1において隅を取ってしまったとします。

すると、黒はB1に置くことができるようになりました。その結果、H1を黒に取られ、ついでに辺も取られてしまいます。

このように、ウィングを作ってしまうと隅と辺を取られて負ける原因になってしまいますので基本的に避けましょう。

3つ目

3つ目は下のような形です。辺と呼ばれる6つの場所すべてを取る形ですね。

この形は1つ目と逆でハイリスクハイリターンな形です。

1つ目とは違い、自身が隅を取ったとき、そのまま辺を取ることが確定します。そのため、隅を取ったときのリターンが段違いです。

しかし、反対に相手に隅を取られてしまうと、そのまま辺と二つの隅を取られてしまいます。

自分が隅を取れそうなら積極的にこの形を狙っていきましょう!

4つ目

先ほどまでとは違い、辺に黒と白両方あります。この形は先ほど紹介したウィングと少し似た特徴があります。

割とハイリスクハイリターンな形になります。

例えばここで黒がG2に置き、白が隅を取ったとしましょう。

ここで黒がF1に置くことで、黒が隅を取り返すことができます!

逆に最初の盤面で白がXに置くことで白が隅を取り返すこともできます。

この形を作ったときは勝負手としてXうちするのもしっかり選択肢に入れながら戦いましょう。

ウィングを作ってもいい場合

先ほど「ウィングを作るのは避けるように」と説明しましたが、実は作っても大丈夫な場合があります。具体例を出しましょう。下のような盤面になったとしましょう。

白はウィングを作っています。黒が隅を取るため、Xうちをしたとしましょう。実際ここで白が隅を取ったとしたら黒は隅を取れますね。

ここで白はB1に置くことができます。すると、黒はB1に置くことができず、白がA1を取っても隅を取り返すことができなくなってしまいます。

先ほどの例でしたら黒が隅を取ることができたのに、何が違うのでしょうか?

答えはB列の石にあります。

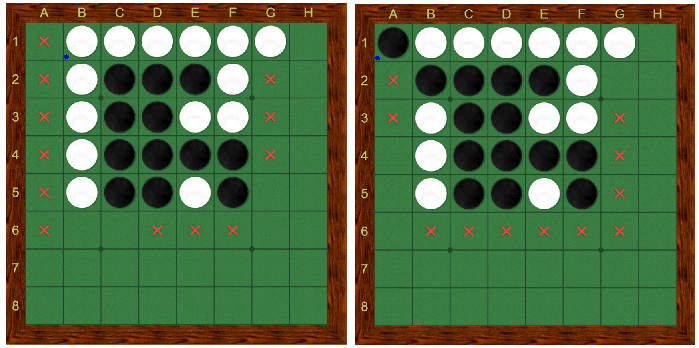

下の画像は最初のウィングの例と今回のウィングの例を比較したものです。

黒がXに石を打った時点で、先ほどの例だとB列に白石が残っているのに対し、今回の例だとすべて黒石となっています

B列に白石が残っていると、B1に白を置くとB2を返してしまい、黒に隅を取られてしまいます。そのため、白はB1に石を置けません。

しかし、B列に白石が残ってなければその状況は一変し、白は安全にB1に置くことができるというわけです。

まとめると、B列やG列などに相手の石しかない場合はウィングを作ってもよいです。もしそのような状況でウィングを作った場合は、自分がその列の石を返さないようしっかり意識しましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?