オセロ(リバーシ)の基本

なおです。普段格闘ゲームの話しかしてないですが、気が向いたのでオセロの話をしたいと思います。まあ平たく言えば対人ゲームなのでいつもとやってること大差ないかと。

オセロというゲームは皆さんご存じかと思います。黒と白の石で行う陣地とりゲームですね。ルールは単純明快でみなさんご存じだと思いますが、その戦略については知らない方も多いのではないでしょうか。

最近少し身の回りで流行ってるのでオセロはどのように戦えばよいか、について自分なりにまとめておきたいと思います。初心者向けなので上級者の方はおかえりください。そもそも僕より強いと思いますので解説なんてできません!

ルールの確認

ここではオセロのルールを確認します。オセロのルールは二つあります!

1 相手の石を自分の石で挟むと自分の石になる

2 相手の石を挟める位置にしか置けない

この二つがオセロのルールになります。2番目のルールがオセロの戦略にかかわるとても重要なルールになってきます。

基本的な戦術

隅を取る

これもみなさんご存じかもしれませんが、オセロでは四隅の石をひっくり返すことができず、取った時点で必ず自分の陣地となるため非常に重要な位置になります。この位置のことを「隅」と呼んだりします。この隅を取ることがオセロの勝敗に直結することが多いです。

「隅を取る」ことが重要ということは、裏返せば「相手に隅を取らせない」ことが重要だということです。そのため、相手に隅を取るきっかけを与えない、具体的には下の赤丸の位置に石を置かないことが重要になります。

この赤丸の位置を「X」と呼んだりします。

どうしてXに置くことが相手に隅を取るきっかけを与えることになるか、これはオセロのルールを考えるとわかります。

オセロは相手の石を挟める位置にしか石を置くことができません。そのため、隅に置こうと思った場合、下のいずれかの位置に相手の石がある必要があります。

この中で特に危険なのがXというわけです。そのほかの位置に相手の石があっても隅を取ることができるのはごく稀です。

ということでXに石を置く危険性を説明したところで次の段階に行きます。

Xに石を置かせる

前節で相手に隅を取らせないためにはXに石を置かないことが重要だと説明しました。では自分が隅を取るためにはどうしたらよいでしょうか?

答えは簡単でして、相手に石をXに置かせることができたら隅を取ることができます!

ですが、当然相手もそれを理解しているとなかなかXに石を置いてくれません。そういった相手に対して何とかXに石を置かせる方法はないでしょうか?

実はどんな上級者でもXに石を置かざるを得ない状況が存在します。それは「X以外置く場所がない」といった状況です。

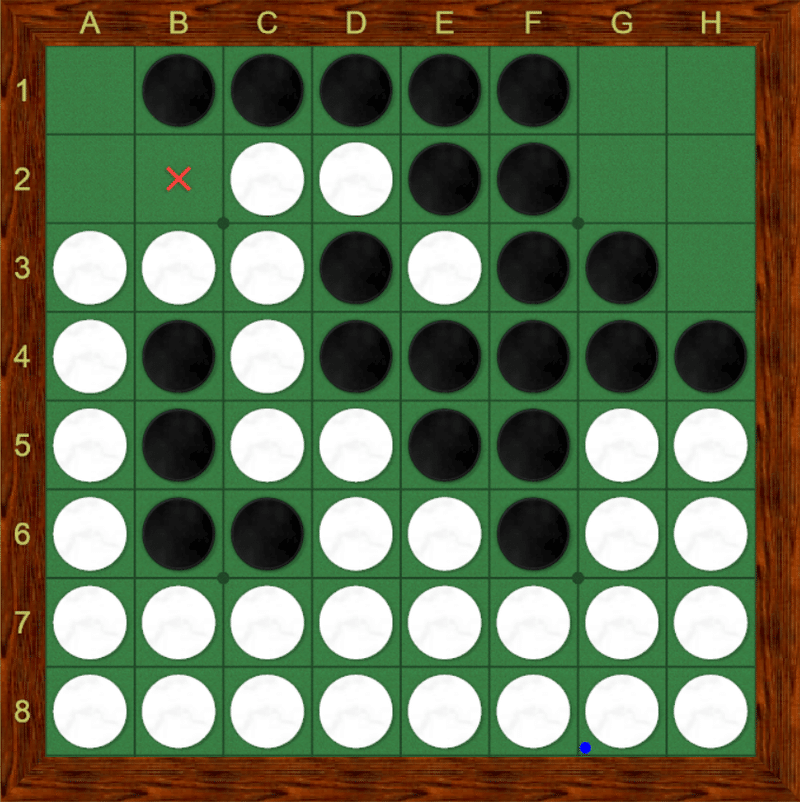

具体例を出してみましょう。下の盤面では現在黒番ですが、おける位置(赤のバツ印)が一か所しかありません。この状況に陥ってしまうと黒はそこに石を置かざるを得なくなります。「パスしたらいいじゃん」と思った方もいるかもしれませんが、オセロでは置く場所がなくなったとき以外はパスすることができません。そのため、相手の置く場所を制限することで無理やりそこに置かせることができます。

具体的にどうやって制限するかは次節で説明します。

相手のおける位置を制限する

相手のおける位置を制限するために二つ重要なことがあります。その二つとは以下のものです。

返す石の数は少なくする

中割りを意識する

順を追ってそれぞれ説明します。

1 返す石の数は少なくする

たぶん初心者の方が一番陥りがちな罠になります。上級者と対戦したことのある方は「序盤はいっぱいひっくり返せたのに途中からどこにもおけなくなって最後に一気にひっくり返された!」という経験があるかと思います。

上級者は最初ひっくり返す石は少なくしているのである意味当然なのです。

さて、なぜ多くの石をひっくり返すとだめなのか説明しましょう。

下の盤面で黒がC3に置いた場合とB5に置いた場合を比較しています。C3に置いた場合は石を一つしか返せませんが、B5に置いた場合は石を三つ返すことができます。

この時、白がおける場所の数に注目してみましょう。

C3に置いた場合では白がおける場所は10か所、B5に置いた場合では白がおける場所は11か所あります。B5に置いた方が白がおける場所が多く、おける場所を制限できていないことがわかるかと思います。

石を返す個数を多くすると自分の石が増え、結果として相手のおける場所が多くなってしまうことがわかってもらえたかと思います。そのため、石をあまり多く返さないことが重要なのです。

2 中割りを意識する

中割りという言葉をいきなり使って申し訳ないですが、これ以外にいい言葉もないので中割りの説明をします。

下の盤面を見てください。先ほどと同じ盤面で黒がC3に置きました。

この時、C3に置いたことで返された石に注目してください。この石は八方がほかの石によって囲まれています。つまり、相手はこの石の周囲に石を置くことができません。

このとき、この石が黒になったことで相手がおける場所は増えていないことがわかるでしょうか?

このように返した石の八方がふさがるように石を返すことを「中割り」といいます。中に割り込むように石を返すイメージを持っていただけたら幸いです。

中割りをすることで相手の置ける場所はあまり増えません。中割りを意識できると途端に勝率が上がるかと思います!初心者と中級者の壁はおそらくこの中割りにあります。

まとめると、

オセロでは隅を取ることで優位に立てる

自分が隅を取るために相手にXに石を置かせる

Xに石を置かせるために相手のおける場所を制限する

という流れになります。

ちょっと踏み込んだ戦術

ここからは前節で説明したものよりもすこし発展した内容になります。こちらを理解するより先に前節の内容の理解をお願いします。

返す石の周りを見る

戦術というと違う気もしますが、特に序盤や中盤は自分がその石を返すとどうなるかを意識するのが重要になってきます。というのも実は中割りをきれいに行える機会は限られているからです。

下のような盤面を考えます。白番です。

このとき、G3におくと一見いい感じに中に割り込むように石を返すことができ、よさそうに見えます。実際に置いてみましょう。

おいてみると下の盤面のようになります。

この時、黒はG5に置くことできれいに中割りすることができます。このとき黒が返した石は先ほど白が返した石です。

つまり、先ほどの手のせいで、相手に良い手を与えていることになります。このように相手に良い手を与えてしまう手は悪手となります。

このような状況になる前に、自分が返す予定の石の周りを見ておくとで、実際に置く前に「黒にいい手ができてしまう!」と気づくことができます。石を置く前に返す石の周りをじっくり見て、相手に都合のいい手ができてしまわないか確認しておきましょう。

辺に逃げる

相手の置ける場所を制限するのが重要なゲームだと再三説明しました。置ける場所を制限する方法として中割りを紹介しましたが、他にも方法はあります。その一つとして辺に逃げる方法があります。

この方法では、相手に石を置かせることで相手の石を置く場所を減らします。また、この方法は追い詰められてるときに自分の置ける場所を増やすのにも有効です。具体例を出しましょう。

下のような盤面を考えます。現在白番です。

白は盤面の左側に手を出すことができない状況になっています。この状況は黒が左に置くまで続きます。そのため、白側が自発的にどうにかすることはできません。そこで辺に逃げます。具体的にはF1に白を置きます。

F1に白を置くと、黒はまだ左側に手を出したくないため、辺の攻防になります。すると、最終的に白が辺を取り黒番にわたります。こうなると黒は左側に置かざるを得なくなり、白は盤面の左側にも手を出せるようになります。

つまり、白は辺に逃げることでおける場所が増えました!

このように辺に逃げることで自分が置きたくない場所を回避しながら、相手に置きたくない場所に置かせることができることがあります。

辺を使う時は自分の手数を稼ぐことを意識すると良いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?