【中小企業診断士】二次試験285点合格の①勉強法

はじめまして。キニモンです。僕は2023年に、中小企業診断士二次試験を285点というハイスコアで合格することができました。自分でハイスコアなんて言うのも烏滸がましいのですが、データアナリストたかぴーさんの分析によると、280点以上は上位0.5%に該当するのだそうです。自分でもびっくり。

※たかぴーさんのおかげで家族に自慢することができました。ありがとうございました。

そんなわけで、この記事では僕がどのようにこの試験を捉え、どのように勉強していたのか、についてまとめています。

あくまでこの記事は、僕がしていたことの記録です。この方法をお勧めしているわけでもレクチャーするわけでもありません。他の合格者の勉強法とは異なる部分もあると思いますが、それらを否定するものでもありません。この試験の勉強法に正解はなく、人によって適した方法は異なるのだと思います。ただ「僕はこう考えてこうしてました」という記録をまとめたものになりますので、どうぞあしからずご承知おきください。

なおこの記事の話題は、事例ⅠからⅢを対象としています。事例Ⅳは他科目と勉強方法が全然違いますし、自分なりの工夫と言えるものは特にありませんでした。(30日完成と全ノウを3周しました)

使った教材

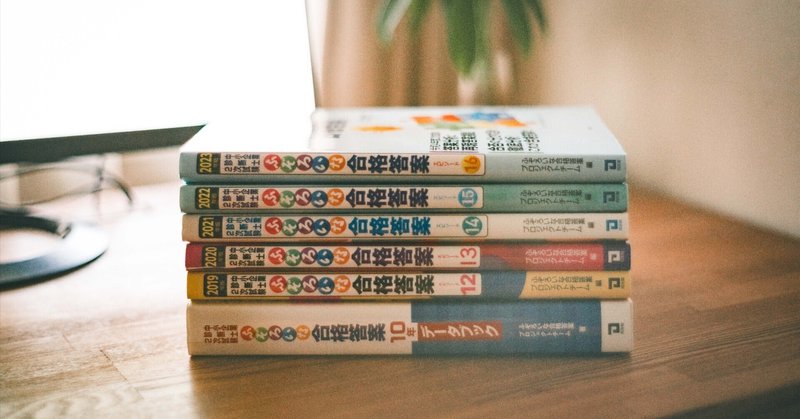

僕が使った教材は、みんな大好き「ふぞそいな合格答案」のエピソード12から16と、10年データブックの計6冊です。10年データブックはエピソード1から10で構成されているため、11だけがありません。単に古本が見つけられなかったからです。

あとは「一発合格道場の永久保存版記事」を拝見していました。フレームワークや高得点者の答案分析が参考になりました。

予備校には行っていません。勉強会に参加したこともありません。その理由は、緊張するから、とか自分のペースで勉強したかったから、とかもあるのですが、何よりも「ふぞろいを信じる」ことに決めたからです。

ふぞろいが僕の唯一神

みなさんご存知の通り、この試験では模範解答が提示されません。でも、採点者は何かしらの採点基準に従って採点しているはずです。だから正答はある。あるけど誰も知らない、というのがこの試験の特性だと思います。

そんな試験で、予備校の先生、ましてや勉強会に参加されている合格者や受験生の意見を聞くのが果たして良いことなのか?誰にも正答がわからないのに?と考えてしまいました。

そんな中、ふぞろいが行なっている「再現答案と点数のデータを分析し、加点されるキーワードを解明する」というアプローチは、僕にとって唯一納得感のあるものでした。二次試験という暗闇の荒野に、進むべき道を示してくれる唯一の羅針盤のように感じられました。何たって根拠が明確!

だから僕は、ひとまずふぞろいのいうことだけ、を信じて勉強することに決めました。ふぞろい流高得点=二次試験の高得点なのだと信じることにしたのです。

※予備校や勉強会の関係者の方には、嫌な感じに聞こえると思います…すみません。ここは強調したいのですが、そもそも僕は予備校や勉強会のことをちゃんと知りません。わかってないだけです。やってみれば、理解できる良い点がきっとたくさんあるのだと思います。

知識インプットもふぞろい

二次試験を解くには、事例ごとの知識も必要になります。組織別のメリデメや、生産性改善の手法など。ですが僕は、個別に知識取得系のインプット学習はしませんでした。前述した一発合格道場の記事を読むことくらいです。

「すでに頭に入っていたから」とかではありません。むしろ一次試験の内容はどんどん忘れており、当初は危機感を持っていました。ですが実際解いてみると、二次試験の解答に必要となる知識はあまり多くなく、同じ内容の繰り返しなんですよね。そのため、過去問の内容をちゃんと押さえれば、必要な範囲の知識はカバーできると思います。僕はふぞろいの解説に載っていた情報を中心に、ファイナルペーパーにまとめ記憶していました。

もちろん、過去問で問われていなかった新たな知識問題が出たら書けません。でも、実績を見る限りそれは少ないので、書けなくても仕方ない、それよりも他のことに時間を使おう、と判断しました。

勉強方法(過去問演習方法)

そんなわけで僕がやった二次試験勉強は、ひたすら過去問を解いてふぞろいで採点し振り返りをする。これだけです。でもこれだけだと皆さんやっている当たり前のことだと思うので、もう少し掘り下げたいと思います。

満点でなかった理由を分析し、対策を立てる

ふぞろいの解説を読むだけでは、ふぞろいのような答案が書けるようにはなりません。僕は、過去問を解いたあとの「分析と対策」を何よりも重視していて、これに長く時間をかけていました。

過去問を解いたあと、ふぞろい採点で満点になるにはどうすれば良いか?次回はどうすれば満点回答が書けるのか?を突き詰めました。合格点ではなく、満点を意識しました。過去問は何回か解くことになるので、2周目以降は合格点になってしまいます。でも、まず満点にはなりません。なので、その足りない部分をしつこく煮詰めていきました。

原因と対策シート

分析には、このようなシートを使いました。

このシートに、以下の内容を設問毎に書き出してまとめていました。

どんな設問で

どういう失敗をしたのか(なぜ満点が取れなかったのか)

次に解くときはどうすれば良いのか(どうすれば満点が取れていたのか)

「よし、次はこうすれば満点が取れるはず」と腹落ちするまで考えました。解くよりも振り返りのほうが時間がかかっていたように思います。そしてこのシートは、過去問を解く前にファイナルペーパーのように見返して、毎回心に刻んでから解き始めるようにしていました。

なおここに貼ったシートは原本ではなく、実際の記録から一部を抜粋したものです。客観的に理解できる書き方になっていませんし、そのまま他者が参考にできるものではありません。ここに書いてあることではなく、その思考の過程に効果があるのだと感じています。シートはあくまで考えをまとめ、思い出すためのものです。

メタ的発想でふぞろいの「加点項目」を予測する

分析を進めるうちに、自分のターニングポイントになった気づきがありました。それは、満点を取るためには「ふぞろいの”加点項目”がどう構成されるか予測する必要がある」ということです。これを意識してから、解き方や、分析の解像度が上がったように感じました。

加点項目とは、ふぞろいに載ってる、「複数のキーワードを束ねたグループ」のことです。隣に(MAX12点)とか書いてあるアレです。例えばR4事例Ⅰの最後の設問の加点項目は「次期社長の育成」「従業員の育成」「組織・体制」「円滑な事業継承」の4つになります。(正しい名称がわからないので、僕は加点項目と呼んでいました)

これが予測できないと、絶対満点取れません。高得点にもなりません。なので問題を解く際は、キーワードを並べながら「どんな加点項目が想定されるか?」を予測して、「このキーワードで加点項目を網羅できているか?」を考えるようにしていました。

もちろん加点項目をバッチリ当てられることなんてまずないのですが。このメタ視点によって、キーワードの偏りをなくして多面的な要素選択ができるようになったと感じています。

※加点項目を予測するコツは、設問文にあると思います。添付した分析シートのうち、該当部分を赤字にしていますので、ふぞろいと照らして見てみてください。

文章の質ではなく、キーワード選択ができているか

分析や対策の際は、文章の質よりもとにかく「ふぞろい換算で満点になるキーワード選択ができているか」にフォーカスしていました。

二次試験の回答文(ふぞろいのベスト答案)はかなり特殊な文章です。短い文字数に、ピックアップしたキーワードをぎゅうぎゅうに詰め込んだものであり、一般的な文章と比べ読みにくく、これが良い文章とは思えませんでした。つまり求められるのは客観的にわかりやすい文章ではなく、二次試験の加点キーワードを上手く詰め込んだ文章なのだと解釈しました。(もちろん、主語述語が破綻していないなど、最低限整っている必要はあります)

そして二次試験の求める文章構成は、「ふぞろい加点項目予測が正しくできていれば、自然と出来上がる」と考えています。例えばR4事例Ⅰの最後の設問の加点項目は「次期社長の育成」「従業員の育成」「組織・体制」「円滑な事業継承」となっており、そこから複数キーワードを選択することが求められています。それらを文字制限内で繋ぐと、自動的にベスト答案のような文章構成になってしまいます。「経営者をこうやって育て、従業員をこうやって育て、こういう組織にして、円滑な事業継承します」みたいな。

少し暴論かもしれませんが、そのくらい要素選択に重きを置いていた、ということです。

何事例分やったか

僕はストレート合格ではなく、二次試験を2回受験しました。1年目は57/64/60/57の238点で不合格でした。不合格の年もふぞろいで勉強していましたが、1年目と明確に変えたのが、前述の失敗分析と対策立案を始めたことです。なので自分にとっては、分析に重きを置いた効果が大きかったように感じています。

解いた事例数は、1年目は7年分で30事例。2年目は8年分で35事例です(事例Ⅳを除く)。まずは1事例1回ずつ解き、点数の低いものを優先的に2周目をしました。2年合計で、2〜4周したことになります。

テキストを持っていたエピソード12から16に重点を置き、10年データブックの方はあまりやりませんでした。というのも、近年のものと傾向が違うと感じたからです。問題の傾向ではなく、ふぞろいの傾向が違うと感じました。上述した「加点項目」の構成からしてなんか違うんですよね。上手く言えないけど全然予測できない。

なんでも二次試験の得点開示が行われるようになったのはここ数年のようなので、昔のものは分析手法が異なっていたり、分析精度が低いのかもしれません。

わかんないけど。

まとめ

というわけで僕の二次試験の勉強法は

直近5年分の過去問に絞り

ふぞろいと比較して失敗理由を分析し

満点を取るための対策を立てる

そこで重視したのは加点項目の予測とキーワードの網羅性

というものでした。

他の方にもこの方法が良いのかは全くわかりません。僕とは全然違う方法で合格されている方はたくさんいらっしゃいますし、人により適性は異なります。他の教材や予備校でも合格実績は多数出ています。なので繰返しになりますが、他の勉強方法を否定するものではありません。あくまでサンプルです。

次回について

今回はその1として、自身が取り組んでいた勉強法についてまとめました。どのくらいの方の目に触れるのかわかりませんが、もし面白かったら、noteやXのフォローやいいねをいただけると嬉しいです。

見てくださる方が多いようであれば、次回はその2「解法」についてまとめたいと思います。問題を解く80分間をどのように使い、何に気をつけ、どんな作業をしていたか、というような内容を考えています。(今回思ったより時間がかかってしまったので、もしかしたら次回は一部有料記事にするかもしれません…)

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

2024/2/24追記

多くのアクセスや要望のメッセージをいただいたので、その②解法編を公開しました。大部分は無料で読めます。もしよかったらそちらも参照ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?