HIRF ENVIROMENTと航空機の機内配線に誘導される誘導ノイズ(電流)の関係

1.背景

L/HIRFのような表現で、Lightningの規則要求とHIRFの規則要求をひとまとめに扱えるほどに両者の規則要求には類似性があります。実際の証明を横において規則要求同士を単純に比べるとHIRFの方が敷居が高いものとなっていますが、その理由として、HIRFの規則2X.1317系には、Appendixの参照があるからだと考えています。過去記事でも言及してきたように、証明の入り口に立つためには、開発しようとする機体のinternal HIRF environmentを推定していく必要があルのですが、お気づきのようにHIRF規則は、external HIRF environmentで規定されているので、証明のためにはexternal→internalの変換が必要となってきます。

internal HIRF environmentの導出のためには2つの結合メカニズム、すなわち、conducted susceptiblltyとRadiated susceptibilityの結合メカニズムを理解しておく必要がありますが、今回の記事では前者のCS結合について焦点を当てたinternal HIRF environmentの変換を紹介します。RS結合の変換は比較的簡単なので割愛します。

2.External→INnternal変換に必要なドキュメント

1:規則2x.1317 appendix(注1)

2:AC20-158A(注2)

3:SAE ARP 5583A(注3)

注1

規則要求は、航空機の耐空類別によって要求が変わります。UAMのような新モビリティの場合なども個々の要求を個別ドキュメントで確認していく必要があります。本記事では、Part25 APppendix-Lを例にします。

注2

規則要求の具体的な説明があります。external → internalの変換に関して関係する箇所は、FIGURE A1-1 — Generic Transfer Function - Airplaneとなります。

注3

HIRFの型式証明における最重要ドキュメント。external → internalの変換に関して関係する箇所は、SAE ARP 5583A, 7.3.12 Modulationとなります。

2.Appendix L to Part 25

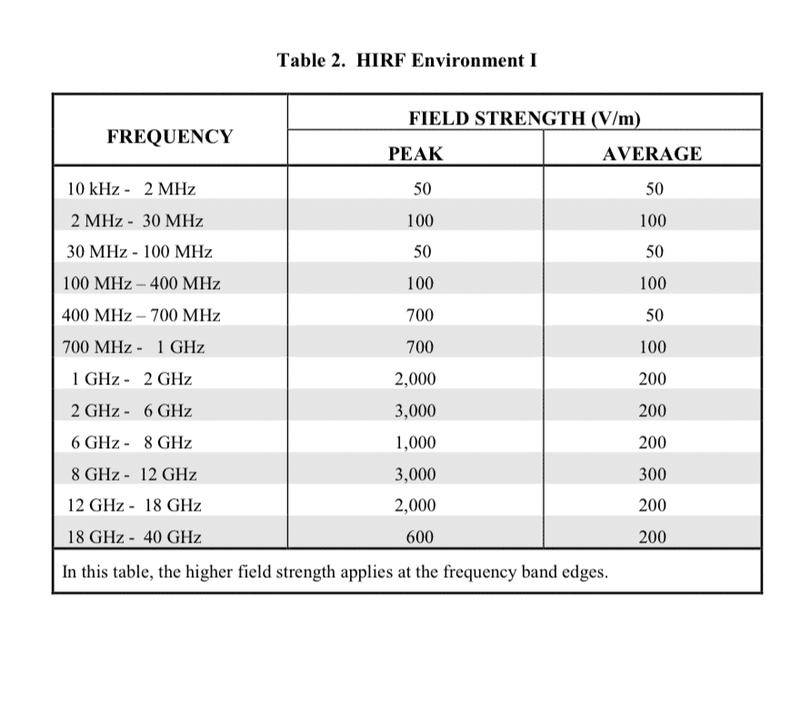

規則要求は、同じものがAC20-158Aにもありますので、下表はACから引用したものになります。とりあえず、規則要求値を見て見ましょう。この項では、周波数、PEAK,AVERAGEについて順に説明をします。

周波数について

上表には最左列には、10KHzから40GHzまでの周波数範囲で要求される周波数範囲が規定されています。HIRFの証明は、最大で40GHzまでの周波数が要求されますが、通常は18GHzまでの証明で済みます。18GHz超の照明が要求される特殊な事例についてはAC20-158Aに説明があります。

PEAKについて

PEAKとは、地上放射源の変調方式を指しています。DO160 section 20で言えば、Pulse Modulationに相当します。単位が、V/mの単位で与えられていることから電界強度で規定されていることがわかります。

AVERAAGEについて

AVERAGEとは、上記と同様に地上放射源の変調方式を指していて、AM変調を模擬したものと言えます。DO160 section 20で言えば、CW/SWの変調に相当します。単位についても上記と同様です。

この項のまとめ

規則要求の要求を概説しましたが、HIRFの規則要求は2つの変調方式を想定したexternal HIRF environmentであり単位は電界強度V/mの単位で規定されます。現実の証明試験を行う立場で考えると、externalでの規定値はそのまま証明試験に使用することはできません。そこには機内に配置される電子機器に対するCS結合を考える必要があるからです。極めて単純にこのことを説明するにはDO160 section 20のCS試験において要求される単位を確認することです。そこでの単位はV/mではなく、mAの単位となっています。そこには変換というアクションがなされた結果が示されています。この変換のことをGeneric transfer functionと読んでいます。

3.Generic Transfer Function

GTFは、機外の放射源、つまりexternal HIRF environmentで規定された電界強度下に航空機が暴露された場合に、機内の電子機器のインターフェースに接続される電気配線に誘導される電流値を推定する場合に使用します。あくまで、一般的な航空機に誘導される電流、正確にはCS電流を予測するためのtoolです。enternal HIRF environment下で、インターフェース配線にどの程度のCS電流がpick up(結合ともいう)されるかは、様々な要素が複雑に絡みますが、あくまでGenericでという条件なら、大雑把に機体の大きさや材質に依存してきます。この大雑把な変換方法についての説明がAC20-158Aに記載されています。参考までに標準的なマナーから逸脱するような配線設計をした場合はCS電流はGTFでの推定値よりも大きな値になってきます。ところで、今回は、全金属製の大型航空機に結合するCS電流について考えてみます。具体的なGTFを下記に示します。

上のグラフがAC20-158Aで参照されているGTFの一つです。CS結合を想定しているので、対象周波数は10KHz-400MHzの低い周波数レンジになっています。このグラフの注目点は、横軸の周波数の方ではなく、縦軸の方で単位に注目する必要があります。mA/V/mとなっている点からお分かりの通り単位電界強度あたりに誘導される電流値がこのグラフよって得られます。この点を考慮すると、求めるべきinternal HIRF environmentは次の数式で与えられることになりそうなことが予測できると思います。

internal HIRF environment=GTF❎External HIRF environment(appendix-L)

GTFが周波数特性を持つグラフなのでAppendix-LのExternal HIRF environmentの帳票の値をかけると周波数特性を持つグラフになりそうなことはイメージできるかと思います。概ねそれが、Internal HIRF environmentとなります。

ここでこの話が終われれば良いのですが大きな要素が欠けています。PEAKとAVERAGEです。最終的な導出のためには、これらの2つの変調方式を加味する必要があります。

4.MODULATION

前述までの説明で概ねinternal HIRF environmentの説明はできたことにはなるのですが、規則要求では、PeakとAverageの2つの変調方式に言及がある一方で、DO160には、SW,CW,PMという三つの変調方式が使用されていて混乱します。Internal HIRF environment=GTF x external HIRF Eenvironment(appendix-L)と述べてきましたが、実用上は、さらに工夫が必要で、appendix-Lの帳票を使うとpeakとaverageの呪縛から離れられないので、このappendix-Lの帳票自体をpeak,averageの2列の組み合わせから、SW,CW,PMに変換した3列の要求値に変更したものを使う必要があります。この変換の関係を示したものが、SAE ARP5583Aの7.3.12項です。SAE ARP 5583Aは有償ドキュメントであるため引用することができませんが、Peak/AverageをCW/SW/PMに変換するtoolと思って頂いて構いません。因みに、HIRF ENVIRONMENT-1を本記事で参照した条件で実際に計算しグラフ化するとCS電流値のDO160 section-20のカテゴリは、category-Oとなります。今回は言及しませんでしたが機体減衰をゼロとしてRSの周波数領域を計算するとこちらのカテゴリは、Category-Gとなり、これらを合わせて表記すると、25m以上の全長を持つ全金属製航空機がHIRF ENVIRONMENT-1の環境下に暴露される場合、高周波領域の減衰を考慮しないという条件ならば、internal HIRF environmentはcategory-OGに相当すると言えます。実際の型式証明ではこうした変換は、当たり前のように行われていますが基本的なことが省略されることも多いので今回の記事に取り上げてみました。

5.まとめ

今回の記事では、external HIRF environmentで規定される電界強度値をGeneric transfer functionを用いて機内に誘導されるCS電流値に変換する方法を概説しました。こうした変換を行うことにより、開発しようとする機体に搭載する電子機器のHIRF耐性値を具体的なスペックを決める一助となると思います。最後に本文中においても少し言及はしましたが、配線のルーティング、シールド配線の端末処理の方法、接地の方法などのEMC設計の基本的なマナーを怠るとGTFなどで推定する以上の結合が配線インターフェースに誘導されることになります。

免責

記事の内容は、細心の注意を払って記載をしていますが、絶対的なものではありません。本記事の内容により生じるいかなる損害、不利益等についても責任を負うものではありませんので、あくまで参考としてご使用頂ければ幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?