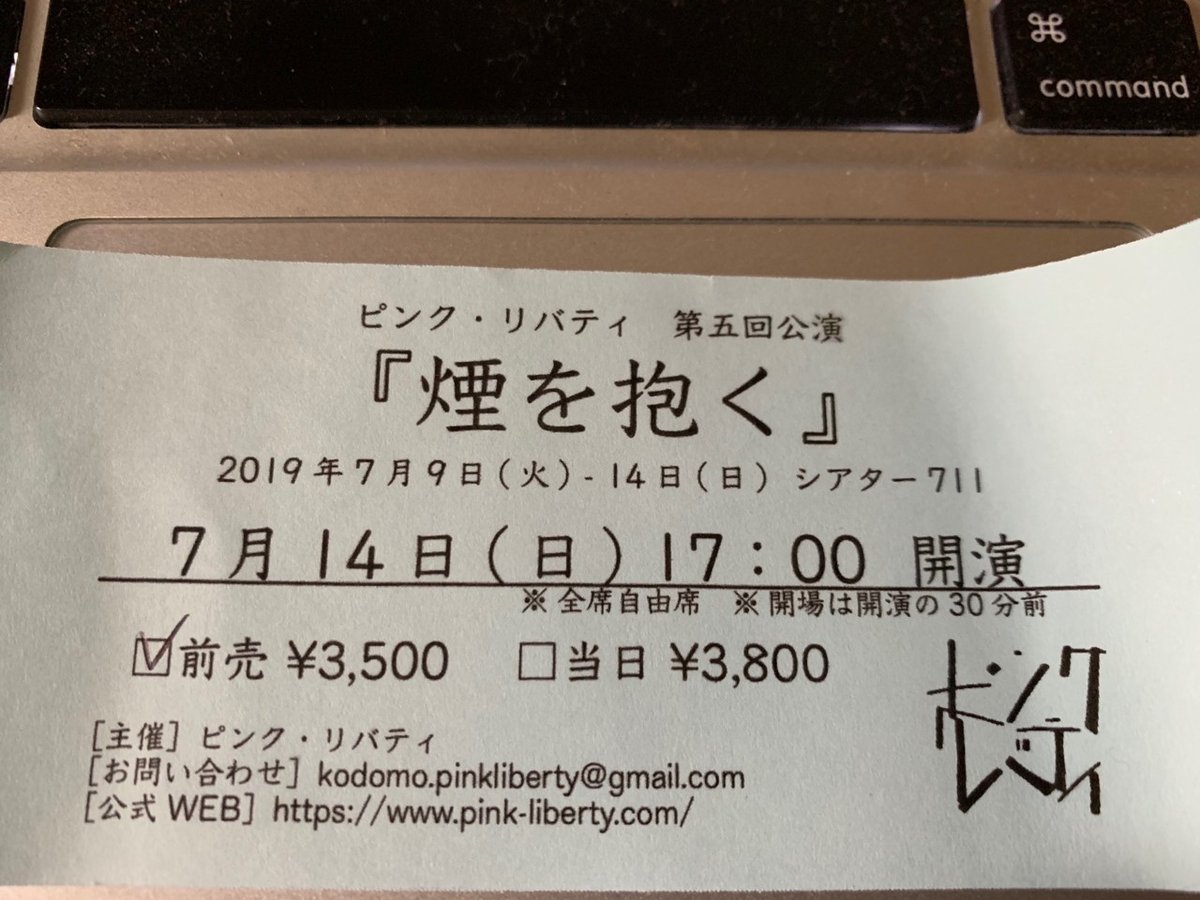

『煙を抱く』

山西竜矢とは面白い男だ。

半分漫画のキャラのようで、実利に親和的であり、合理的であり、利己的であり、利他的でもあり、尖っているでも決して、野蛮な尖方はしない。いいやつなのだ。創作になると、奥にある奇妙なエゴイズムをいとも簡単に作品に変えてしまう。

僕はこんな人です!

こう思っています!

と、心の底を決して明かさない。

すなわち、黒バックなのだ。背景は分からない。今の存在からスタートする。

故にわかっても、わかり切れないのだ。

すなわち、分かったと思い込むしかないのだ。

そのような身体性を通じたモチーフは他の作品でも一貫している。

理屈的に理解できても、心のどこかでひっかかる。観衆はおもしろかった!と言いながら、無意識レベルでどこか引っかかっているのだ。

今回の『煙を抱く』という作品も同様で、理解したくても掴みきれない、煙のような作品であった。

ストーリーとしては、青年が失踪した妻を、妻と瓜二つの女性と一緒に探す旅に出るという話だ。

哲学的にいうと存在論的なモチーフで論ずることもできるし、言語と概念の観点でも、アレテー論でも、いろんな角度で語ることができる。

今回は

《言語ー概念》言語身体性論

《在るーない》存在論(あるとは何か?無いとは何か?)

の二つ観点から書かせていただく。

今回の煙を抱くには、特に後者の存在論的な示唆が多く現れている。

日常の感覚として、人々が無意識にもっている前提に存在論的な哲学の問いを投げかける。

その役を、青年と旅を一緒に続ける主人公(妻と瓜二つの女性)が演じる。

彼女は言葉を知らない。故に言葉がないと作れない概念が無いのだ。だから、白紙の目で何かにツッコミを入れることもできる。言語は世界をつくる。言葉が概念を作るから私達は今日、電柱をみて、鉄の塊と言わず、桜を見て、ものと言わないだけであって、言葉がなければこの世界を認識することさえもままならないのだ。すなわち言葉や概念を知っているかどうかで、一人一人が見ている世界は全く違うのだ。

相撲の『のこった!のこった!』の掛け声に対して、もうすでに“残っている”ものに対して、残るという言葉を使うのは変だ。という鋭いツッコミや、概念が無いが故に、空気を読まない(空気を読むなどは概念の結晶)ことができる。概念で間接化された人間関係を無視して、ダイレクトに人の心にタッチできる。故に彼女は人の本音を引き出すことができる。

しかし、天真爛漫に見える彼女自体も、やはり山西的モチーフ(バックグラウンドを見せない事、本心を明かさないことによって何が本当かわからなくするキャラクター)を踏襲しており、実は失踪した妻は、主人公だったんじゃないか?やっぱりそうじゃないか!と思うような演出はあれど、やはり断定できない。彼女が何者なのかも分からない。何を考えているか分からない。安心できない。

山西的モチーフを理解しようとすると、この奇妙な安心できない感じがポイントになる。

主人公と会った人達はどこか、記憶が曖昧になっていく。記憶から消えた人は、“在る”ことから消えてしまうので、さっきまで笑っていたのに急にいなくなる。そもそも、元からあったのか?まで問いたくなる。

すなわち、妻が妻で“ある”こととは何か?

カバンの中には何が“ある”か分からないけどたぶん、必要

記憶から無くなったら、あなたは誰ですか?

あなたは妻とルックスが一緒だけど、何が違うのですか?

このような問いが、私たちが無意識にもっている“ある”という前提が脅かし(存在の危機)、安心感が、この舞台の上では出てこないのだ。また、存在の危機は我々に、誰もが、どこか分からない気分にし、こうだ!と言える確かな存在を奪っていく。

それなのに、コミカルなキャラクターや日常に溢れるコメディーシーンが普通に面白い。それ故に余計にその存在の危機が強調される。

それが今回の『煙を抱く』のモチーフであり、存在論的な前提が大きく揺らいでいるが故に、観客が舞台の世界に没入する際、世界が安定せず。この舞台自体が煙のような存在になる。

そう、煙とはまさに、存在論であるモチーフの体現。あるのにない、あるのに触れない、ないのにある、煙にまかれていると背景はあるのにない。

煙はそのような存在の不安定感をあらわすワードである、その煙(存在の不安定性)を“抱く”ことで煙とその存在の不安定性をキャラクター達、そして演出、その全てが共有しているのである。その煙のような存在の不安定性こそが唯一この舞台での“在る”である。

故に観客は面白かった、と答えるか、分からなかったと答えるかだろう。

しかし、面白かった人も分かったわけではない。むしろ、分かる事は出来ないのだ。

あっという間に劇は終わり、自分も外でタバコを吸っていた。

煙が空に溶けるが、この煙は無くなったわけではない、形を変えて何かになっている過ぎない。

すなわち、ないは無く、あるものは永遠にあるしかないのだ。

あるものはある、ないものはない。

古代ギリシャの哲学者パルメニデスの言葉であるが、私も同感である。

パルメニデスと見たかったな。

めっちゃ横で喋りそうやけど。

いい時間をありがとう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?