もしかしたら・・・

大きな勘違いをしているのかもしれない・・

というのは

一つ目は実は発症せずに感染した人は今の見込みに比べるとはるかに多いかもという話です。

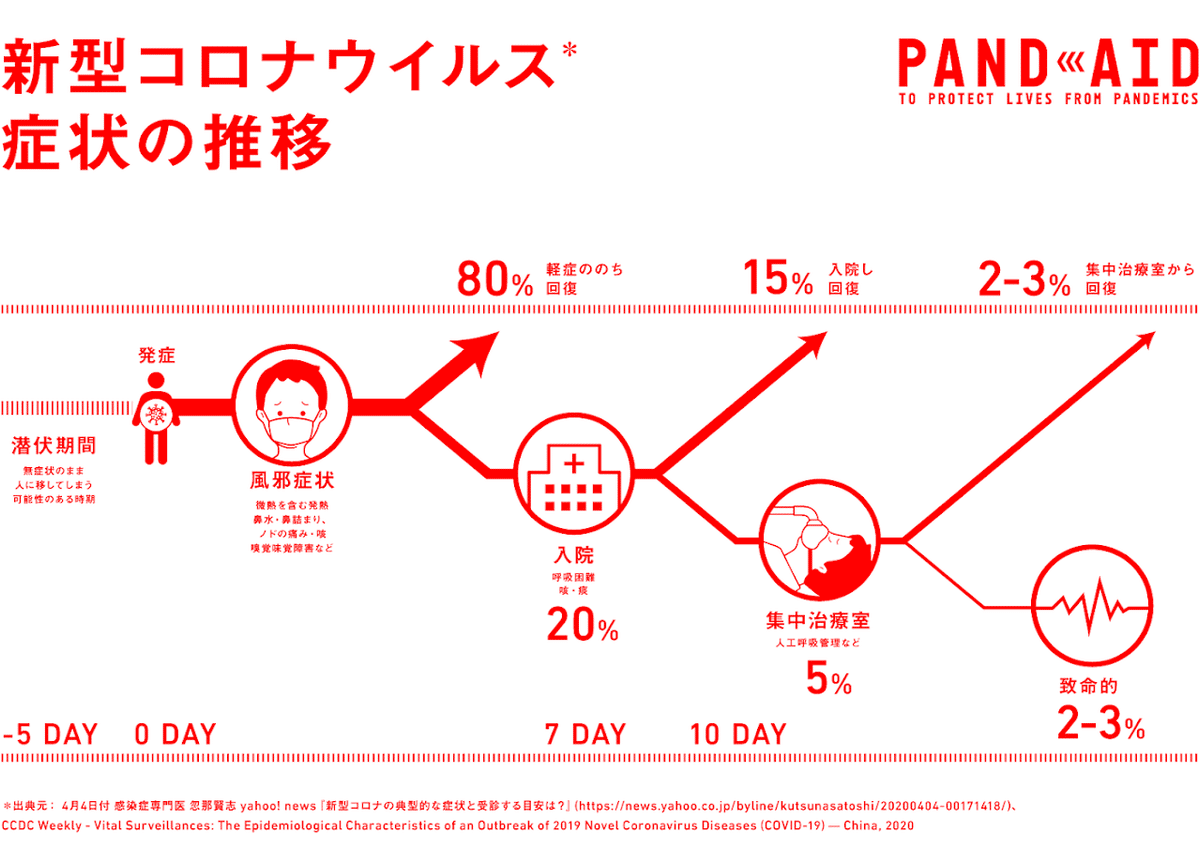

今言われているのが上記の数字です。

簡単に言うと100人の発症者のうち80人が風邪、20人が入院、5人が重症化、2-3%がやばいという話なのですが、これらはすべて発症した人の中の割合ですが、感染者が55倍という数字は、感染者したけど症状が出ない人が実は55倍いたという話。何の55倍かというとPCR検査受けた人のという事ですよね。

現時点ではPCR検査受けられるのは感染の可能性の高い人達に限定されていて日本はその数が少ないとか非難されていますがアメリカだって確か1%以下(アメリカの人口が3億4千万なので1%でも340万人、現時点ではまだ絶対にそこまで受けていない)。韓国が大騒ぎになっていて、かたっぱしにドライブスルーでPCR検査を受けさせていた時点でも受けた人が20万人弱、詰まり全人口の0.4%しか受けていないみたいです。

ちょっと気になったのでダイヤモンドプリンセス号の状況を調べてみました。(無症状者が公表されている部分のみ)

2月16日 検査者数289名中 70名感染(うち38名無症状)

2月17日 検査者数504名中 99名感染(うち70名無症状)

2月18日 検査者数681名中 88名感染(うち65名無症状)

2月19日 検査者数607名中 79名感染(うち68名無症状)

2月20日 検査者数52名中 12名感染(うち6名無症状)

2月23日 検査者数831名中 57名感染(うち52名無症状)

2月26日 検査者数167名 14名感染(うち12名無症状)

ざっとこんな感じです。ここまでで感染者数のうち無症状者の占める割合は

419名中311名、つまり感染者の中での無症状者の割合は74.2%になります。

つまりは感染した人のうち4人に3人は無症状だということです。

ダイヤモンドプリンセスはクルーズ船なので恐らく高齢者が多いのではと思うのですがそれでも4倍、先のカリフォルニアの調査では55倍という数字が出ていますがこれは恐らく世代によって大幅に感染率が異なるのではという推測が成り立ちます。

ダイヤモンドプリンセスのデータで感染者の中で死亡に至る率を計算すると0.5-0.75%

カリフォルニアの55倍で計算すると0.036-0.054%です。

最近、世の中を騒がせた各ウイルスの致死率は

SARS 10%

MERS 34%

エボラ 40%

はしか 先進国で0.1% 感染者の約30%が合併症

B型肝炎 劇症型では致死率は約70%

日本でも今後抗体検査が行われるようで、そこでデータが出てくるとおそらく世代別の到死率がもう少し具体的に出てくるのではと思います。

大きな勘違いをしていたかも・・

というのはコロナを上記の感染症と同じような到死率の高い、それも全世代に対する対策の必要な病気だととらえてしまっていたことです。

もし上記の到死率だとインフルよりちょっと高いくらいなんですよね~

とはいえ一定のリスクのある場所では感染するのでそこだけは止める必要があり、あとは粛々と対応することができるのではということですよね~

どのくらいのばらつきが世代間で出てくるかわかりませんがおそらく高齢者ほど高い到死率になるのではと思います。もしそうだとすると今のすべての人間の行動に規制かけるやり方で経済を悪化させるよりは世代間でルールを決めて経済活動に参加させる方式のほうが有効なんじゃないかという仮説が成り立つように思います。ご高齢の方には大変申し訳ないのですが今まで以上に人的流動性を下げる方法で行動を規制していただくとともに、抗体を持っている人と到死率が低い世代が経済活動に復帰してもらうみたいな・・

あとは現在顕在化しつつある医療崩壊の問題がありますがこれは軽症者は病院でなくホテルにて療養というやり方をもっと大規模に徹底すれば何とかなるのではという気がします。最も軽症といっても40度近い熱に2-3週間うなされるので結構大変だとは思いますが・・

もう一つ下記の記事にありますが実は12月くらいに日本でコロナの軽症ウィルスが日本に入ってきていて、それが12-1月くらいに日本で流行ってその時にかなり集団免疫ができたのではという仮説があります。

これ、実は我が家で丁度その頃に家内が質の悪いせきをして発熱して1週間くらい寝ていたのですが、今思い返すとめっちゃ思い当たるのですね~。我が家は金沢市の近江町市場で食材を買っているのですけど、12-1月ごろって中国から来た観光客がめちゃくちゃ多かった時期にあたります。もしかしたらそこで感染したのかも・・

それやこれやで考えるとこれまでの考え方、そして防疫対策が根底からひっくりかえってしまう可能性を感じます。まあ良い方向でのぶれになるのはとても喜ばしいことだとは思うのですけど・・

いずれにしても抗体検査をしっかりやってその結果をもとに様々な分析を行う事、その際に固定観念にこだわらず様々な可能性も合わせて検証するという姿勢が求められるのではと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?