「弁道話」を学ぶ(3)

いきなり登場した「自受用三昧」について、感ずるところを付記したい。この見慣れない言葉は「只管打坐」の道元禅を理解する上でキー・ワードとされる重要なものであることを思うからである。このことは、私だけでなく、数多くの仏教学者も指摘しておられる。

たまたま私が手にすることが出来た、

駒澤大学元総長、衛藤即応博士著『正法眼蔵序説 弁道話義解』の他、杉尾玄有(山口大学教授・倫理学)氏の「道元禅における悟りの構造序説」や岩永正晴(駒澤大学教授)氏の「道元禅における悟りの構造 」などの著書・論文でも主要なテーマとして綿密に検討されている。

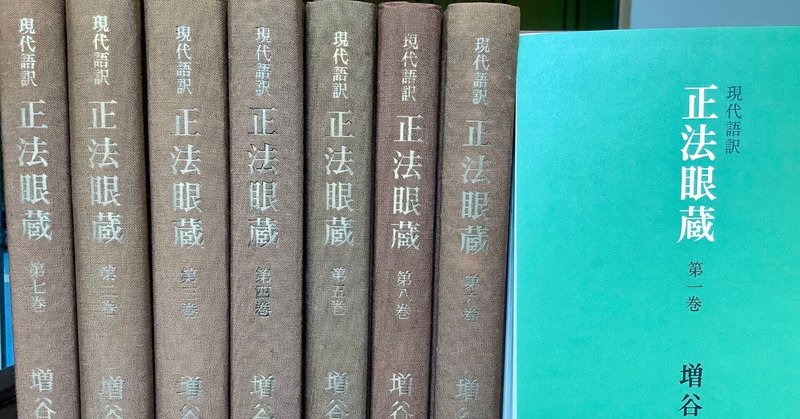

とりあえず、私が、利用している増谷文雄先生訳『正法眼蔵』の注記には、

「自受用とは、功徳をみずから受用して、その楽しみを自ら味わうことであり、三昧とは、その境地にひたり切っておることである」とされている。

これに加えて曹洞宗のホームページを参考に総合的に考えると、この言葉は当時、鎌倉政権の保護を受けていた臨済宗流の公案禅は誤った方法に陥っている、と諫めるものであることは明らかだ。

しかも道元禅師は、「端坐参禅を正門とせり」と、この「自受用三昧」を釈迦伝来の正法とする。つまり「自受用三昧」は、「万物皆虚幻、万法本源為佛性」 自己に本来そなわっている「仏性」(ぶっしょう=自己が仏陀であるというその本性)を自ら受け用いて働かせていく、と言う意味。

その後の論証で、悟りは、「修証一等」など修に重点をおいた実践の展開の出発点をなすもので、「発心⇨修行⇨菩提⇨涅槃⇨発心」の「行持道環」で、「修証一如」【「修」(坐禅)即「証」(悟り)】という自証の法悦である。公案禅のように文字化された判例の勉強で到達する性格のものではない、と明確な議論を展開しておられる。

臨済宗でも江戸時代に入って同様の宗風を唱える盤珪禅師の「不生禅」が登場したがこれを厳しく批判、否定した白隠禅師によって現在に至る公案禅が確立し、白隠禅師は「臨済宗中興の祖」として尊崇を集めている経緯を思い起こさせる。

ごく最近も臨済宗円覚寺派の横田南嶺老師(花園大学総長)が「盤珪禅師の不生禅」講義で改めて「無視すべきではない」と積極的に評価しておられるのを見た。この言葉に内包された深い含意はじっくりと味わうべきだと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?