デュエル・マスターズにおける多色の許容枚数についての考察。

はじめに

初めましての方も久しぶりの方もこんにちは。最近偏頭痛に悩まされているこがです、頭痛にいい感じに効く薬があったら紹介してくれると嬉しいです。

身の上話はここまでにして、今回のお題は「デュエルマスターズのデッキを作るに辺り、何枚まで多色を積んでもいいのか?」というものです。

デュエル・マスターズが好きな方は新しいカードが出る度にデッキを考えたりすると思うのですが、そこでぶち当たる壁の一つに「多色の枚数問題」というものが存在します。

多色カードは全体的に見てカードパワーが高くデッキの製作段階では取り敢えずデッキにぶち込んでしまうことが多々あります。こうして作られたデッキは見栄えは非常にいいのですが、肝心な所で上手く回らなかったり、所定のターンに使いたいカードが使えなかったりする事故が頻発しがちです。この現象はデッキに多色カードを積みすぎた結果、デッキの多色の許容枚数を超過したことが原因であることが大半です。

そこで今回はデッキ毎に多色の許容枚数が大きく異なる理由を赤青覇道と赤白閃を例に挙げ比較しつつ持論を交え話していきたいと思います。

赤青覇道と赤白閃の比較

まずサンプルとなるリストを出して比較してみます。

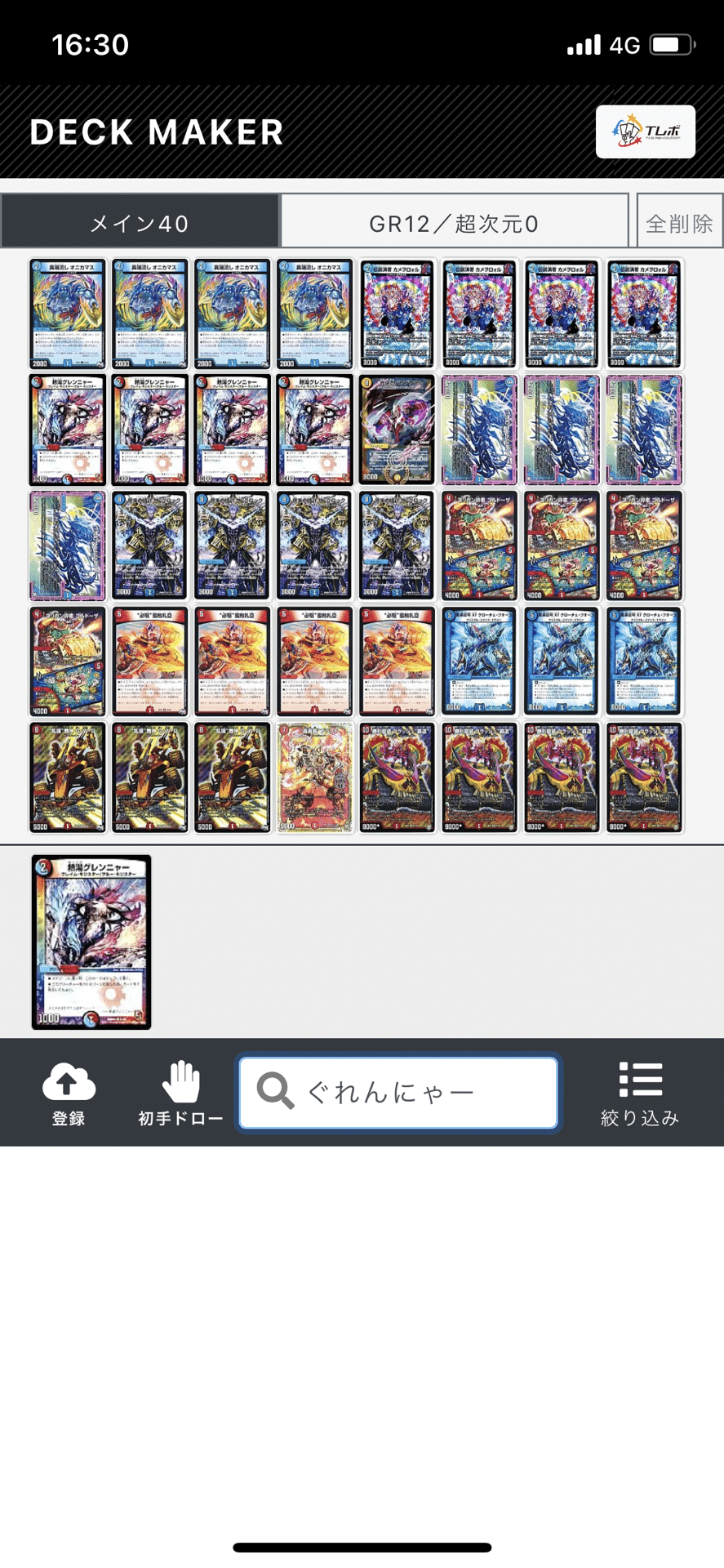

赤青覇道

多色4

単色36

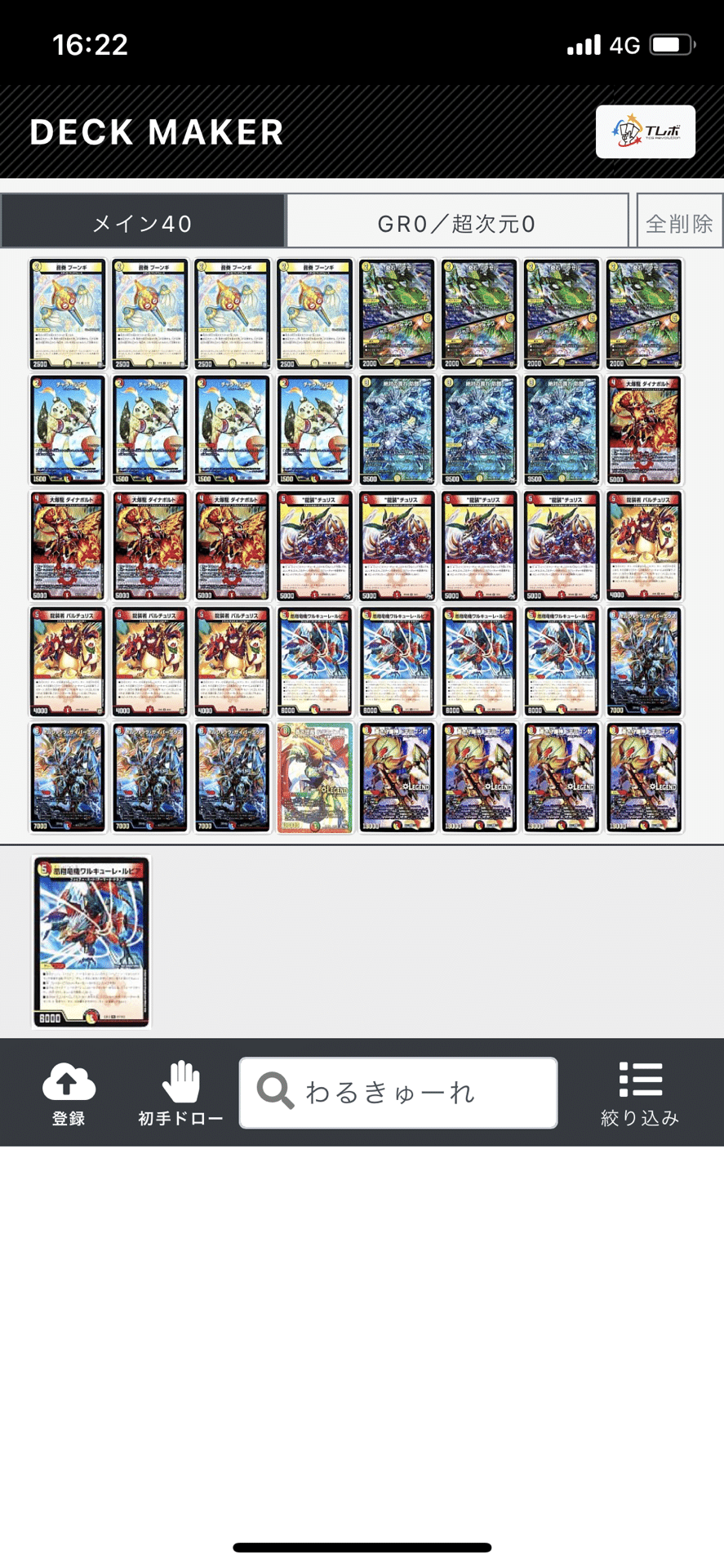

赤白閃

多色17

単色23

※画像の構築は一例です。

※比較の為に赤青覇道にグレンニャーを入れていますが、一般的な構築には入っていない場合もあります。

赤青覇道、赤白閃のどちらも基本的には3ターン目に一気に攻勢を仕掛けていくことを理想としているデッキであるはずなのに前者は多色の許容枚数が4枚で限界を迎えているのに対して、後者はデッキの半分近くを多色にしているのにも関わらずデッキとしての十分な機能を保持しています。

これらはあくまで一例ですが、世の中にはこのような例が数多く存在し、筆者自身もデュエルマスターズを遊んでいく上で当初はかなり疑問に思っていた点の一つです。

筆者はこれに2つの原因があると考えており、それを今から述べていこうと思います。

1.デッキのコンセプトなるカードや、性質上絶対に抜けないカードが多色である事

これは赤白閃においてはドギラゴン閃とドギラゴン剣辺りが該当しており、これらのカードは枚数を極端に減らすとデッキとしての機能が著しく低下する為一定枚数は必ず投入する必要があります。

このようにデッキとしての確定枠に多色がある場合は必然的に多色の許容枚数を多めに設定したデッキ構築を求められるようになります。

2.多色カードを多く投入しても多色事故に対してのアプローチを豊富に取る事が出来る事

これは筆者の考える多色許容枚数が変動する最たる要因だと考えており。主に軽減効果やマナブーストなどが挙げられます。

多色の許容枚数が多いデッキの例としてドギラゴン閃の例を挙げて説明していきます

赤白閃の場合

・2ターン目に多色をマナに置いても龍装チュリスからの革命チェンジで十分にテンポロスを取り返す事ができる

・2ターン目にチャラルピアを投げれば3ターン目に多色カードが手札に多くかさばってしまっても龍装チュリスや大爆龍ダイナボルトからの展開で攻め立てていく事が可能

・特定のデッキ相手なら2ターン目にミクセルを投げてしまえば、3ターン目に多色を置いて動きが阻害されても問題ない事

などの多色に対するアプローチが多く施されており、これらのおかげでほぼ全てのターンに多色のカードをマナゾーンに置く事が出来るように構築されている為、デッキの半分近くが多色カードで構成されているにも関わらずデッキの機能を保持し続けています。

今度は逆に多色の許容枚数が少ない例としてグレンニャーの入った赤青覇道を例に挙げていきます

赤青覇道の場合

・グレンニャーをマナに置けるターンが1ターン目を除けば4ターン目以降である為マナに置きにくく多色事故の要因になる

(2ターン目にマナに置いた場合はオニカマスやカメヲロォルを召喚する事ができず、3ターン目に置いた場合はフレアやサンドロニアを発動する事ができない)

・グレンニャーを召喚する為に必要な火文明のカードが相手に攻撃をしていく上で必須級のカードばかりな為。

グレンニャーを召喚する為にそれらをマナゾーンに置く行為自体にデメリットを伴う可能性がある

・後攻でオニカマス→フレア→マンガノキャッスルと動こうとした時に4ターン目にグレンニャーを引いてしまうとマンガノキャッスルを打つ事が出来ず1ターンのテンポロスを生む

などの「多色を積む事によって生まれるデメリット」が多数存在し、またデッキを構成する文明上の都合から、有効的なマナブーストや召喚コスト軽減も採用できない為、多色枚数がたったの4枚なのにも関わらず、グレンニャーに対するネガティブなイメージが目立ち、それらのイメージは多色の許容枚数が少ない事を如実に表しています。

以上の凡例から結論として以下の事が分かります

・多色の許容枚数は多色をマナゾーンに置く事で発生するテンポロスに対してのアプローチ有無とその数によって大きく増減する。

以上が僕の多色の許容枚数に対する持論です。

この説明で語った「多色に対するアプローチ」はほぼ全ての歴代環境デッキが完璧にこなしており、言語化してしまえば当たり前の事を言っているだけになります。

しかし、これらの当たり前の事実を言語化して頭に入れておく事で

"何となく入ったり抜けたりする多色カード"

の枚数調整をスムーズに行う事が出来るようになり、より洗練されたデッキを構築する事が可能になります。

そしてこの事実を再確認して頂いた少数の皆様がより素晴らしいデッキを作ってくれる事を切に願い、今回の記事を終了させて頂きたいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

また気分が乗ればエントリーシートの練習がてらにでも何かしらの記事を書こうと思います。

それではさようなら。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?