「思考のプロセスを可視化する」 内省ツール<IRIS(アイリス)>での 5万回超の自問自答から見えてきたこと

2020年はじめ、私は「自身の内面から生まれる思考のプロセスを可視化する仕組み」を作りたいと思いました。

それから試行錯誤を経て、思考を形作っている自問自答(内言 Internal Speach)を可視化して俯瞰するというコンセプトで実装したのが内省ツール<IRIS(アイリス)>です。

このノートは、それから約2年間の試行錯誤を経て、いったいどんな<発見>があったのか?をまとめたものです。

ざっくりどんな仕組みか?

IRIS(アイリス)は、現在LINEを活用したチャットシステムとして実装されています。

自由なテーマを設定し、IRISを相手に壁打ちをすることで、自問自答を一定の強度(自由度や深さ・広がり)で実行ことができます。(強度はスクリプトという仕組みで調整できます。)

自問自答した内容は、自動的に構造化されて俯瞰することができます。

鍼灸師の妻あてに移動中にスマホで作成

https://iris-alpha.herokuapp.com/subjects/1094/chart/c84a6065

前掲のサイズのIRISは20分程度かかる大きなものですが、一般的には下記のサイズのものを5〜10分前後で行い、アウトプットを俯瞰してから再度IRISをしたり、それを素材にディスカッションしたりといった使い方をします。アウトプットをプレゼンや結論としてではなくディスカッションの過程のように思考のプロセスとして扱うのがポイントです。

以下は私の実例ですが、いわゆる振り返りの内省だけでなく、さまざまなシーンで実用しています。

過去の回想 「昔よくやっていた遊び」

人への想い 「ばあちゃん」

反省 「忘れ物しない!!!」

アイデアの整理 「書きたいこと」

業務振り返り 「体感したこと」

アドバイス 「人を喜ばすってなんだろう」

不安への向き合い 「自分が不安定になる問い」

仕組み化する上で心がけたこと。

思考のフレームワークや書き物系のメソッド、対話を通じたコーチング、カウンセリングなど自分を見つめる手法は様々ある中、新たな仕組みを作るにあたって下記の点を大切にしました。

・一人で行うことができ、望めば他者と共有できること

・他者からのインプットや評価を受けないこと

・人間の自然な感覚にそって行われること

・スキルとして習熟しなくとも子供からお年寄りまで取り組めること

・特定の国や文化に依存しないこと

・いつでもどこでも思い立った時に短時間で実行できること

・静寂な状態だけでなく活動や課題の最中にも実行できること

・実践することで思考、内省の力がさらに高まること

どれも、人の思考する力に本来備わっている特性ですが、こういった特性を網羅したツールが生まれてこなかったので、いまだに「歩きながら考える」という、太古からある技法が大きなシェアを持っています。

そして、もう一つ、現代において思考する時間を奪う最大の障壁。

思考をスマホに邪魔されない

考え事をしようにもついついスマホを見てしまう。そんな厄介なスマホを封じ込めるにはスマホで考え事をするのが最良だと考えました。LINEしてる最中にスマホで気が散ることはないですよね?

IRISによって行ってきた挑戦

実装後、1年半をかけ多くの協力者のご助力を得ながら4千回以上の内省、5万回を優に超える自問自答を行いました。

IRISを使ってみると、自問自答を写す鏡であるとともに、自問自答の強度を調整する重りや浮きの役割も果たすことができることが分かりました。また、形を決めて継続的・持続的に実施したり、集団で一定の形式で思考したものを集約することもできます。

これまで、見ることも触ることもできなかった思考のプロセスを、IRISを鏡とダンベルがわりにすることで、筋トレのようにプログラムを組んで、自己観察しながら強度を調節したり、グループで連携しながら思索するようデザインすることができるようになります。一例として、下記のようなトライを行ってきました。

4時間以上の連続での個人内省

150人以上のオンライン接続での同時内省

無言、非同期でのディスカッション体験の実現

1000件以上のQAを4時間でこなす会議

多言語間での内省の交換による相互理解

内省力を鍛えるトレーニングの実践

オリエンを含めて20分で構造化された思考のデータが150件集まった

内省は組織や社会の様々な課題のシーンと密接に関係しており、即効性のあるソリューションが無く、当事者にとっては深い苦悩につながる場面でもあります。そうした課題の現場にも具体的に踏み込んで効果の検証をしています。

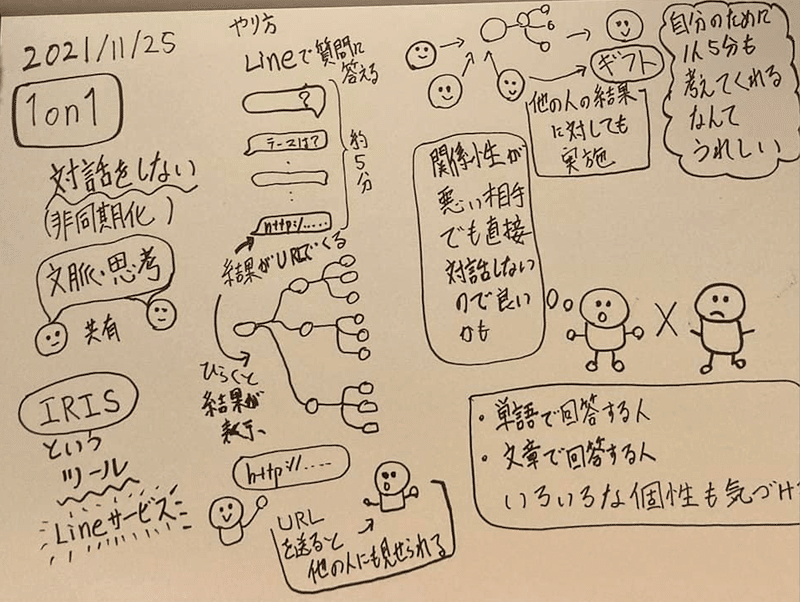

企業内の1on1に対する支援

子供、親子の悩みの内省支援

キャリアカウンセリング、面談での活用

コロナ禍で陽性者対応を行った現場での振り返り支援

スタートアップ企業の経営者のメンタリング

また、企業やNPO、研究機関といったさまざまな現場に対し活用のご提案をさせていただき、以下のようなシーンで現在実用されています。

企業研修や社員合宿の中心ワークとして

組織内の日々の実務の振り返りツールとして

研究機関における調査ツールとして

まだまだ発展途上ですが、こうした取り組みの中からの気づきをご紹介したいと思います。

実践での体感 パーソナルな気づき

私自身も日々利用し、また多くの方とセッションをさせていただく中で、下記のような体感を持っています。

深く思考する際には知識よりも体験と想像力が重要になる、自問自答に実感のない知識で応えるとそこから先の自問自答はただの引用になる

知識は思考力を節約するのに有効だが、知識に頼ると思考力は育たない

複数人で同じテーマでIRISをすると、常識、コンセンサスといったものが実は幻想だったり、思考停止であることが発覚する

思考の結果を可視化すると、それまで無自覚であった、「分かること」、「直視できること」の臨界点(無知やタブーとの境界線)が見えてくる

限界まで思考を行うと脳がスッキリしてその日の夜から翌日にかけて新しいアイデアや価値観の変化が生まれやすくなる

算盤のように、IRISで思考を巡らせることになれると自然とIRISを使わなくても思考が速く深くなる

IRISを使うと、思考の結果では無くプロセスに対する感覚が強くなるため、誰かの考えた結果だけで無く、その人がどれぐらい労力をかけて考えてくれたかを感じ取れるようになる

IRISをグループで使っていくと、意見や結論ではなく、思考プロセスの多様性が可視化され寛容性が高まる

体感できる要素については、今後定量化して実験を行って再現性を確認していきたいと考えています。

ツールを使った場のデザインの可能性

対話の道具としての気づき

内面の気づきとは別に、内省ツールは自己理解、自己表現を通じて、コミュニケーションのツールとして活用できることから、これまでにない場のデザインを可能にします。具体的には下記のような体験を実現できます。

待っている時間をなくし、全員が常時思考とアウトプットをし続ける会議をデザインできる。

オンラインで同時に皆がまとまった意見を思考・共有できる。

チャットなどを介して、非同期でディスカッションと近い体験が可能である。

会議の機能として決裁やブレスト、コンセンサス作り、だけでなく、思考力の向上やダイバーシティの可視化の要素を盛り込める。

1on1などの場で、メンターと対峙する構図ではなく、自分の思考のプロセスをメンターとともに眺める視座を得られる。

多くのファシリテーションが不要になる。

現状対話のための時間の多くが、内省を促したり、深めたりする時間になっているので、ツールを使って全員の自己内省を充実させることで対話の時間の質を上げることができる。

ワークショップの内容がリアルタイムで構造化されたデジタルデータになる。

アドバイスや意見といった中身の質の問われるアウトプットでは無く、一定の労力をかけた思考プロセス自体を交換できる。

小学校高学年から中学生ぐらいの、論理的な思考ができても、それをメタ認知するのが難しい時期において、無自覚な思考過程を後から確認でき、子供が自分の価値観や葛藤を自覚・成長するきっかけを作れる。

現在も、毎週内省と対話の構造のデザインを少しずつ変えながら、ワークショップ実験を行なっています。参加者が自分にとっての意味を生み出す時間を最大化する、良い建築物のような場をデザインしていきたいです。

過去に行った実験の事例も今後note化していきます。

たくさんの人と内省を通じて語り合った気づき

自問自答は誰に習うこともなく成長の過程で身につける身体技術です。

自問自答による内省は、とても魅力的な探究のテーマで、これまでに様々な人との対話や実験、フィールドワークを行い、また多くの協力者やパートナーを得ることができました。

年齢では、未就学児から高齢者まで

役職だと、学生さん、会社員さん、主夫・主婦さん、自営業者さん、社長さん、フリーターさん、求職者さん、リタイアさん

地域だと、日本、中国、インドネシア、ベトナム、シンガポールのみなさん

人と向き合うスペシャリストの方だと、コンサルタント、カウンセラー、コーチ、教師、整体師、鍼灸師、医師、介護士、僧侶、牧師

テーマとしては、人間関係、お金の問題、事業戦略、生産性向上、キャリア、趣味、自己研鑽、生活習慣、育児、夫婦関係、親子関係などなど

こうした属性の方々と、広汎なテーマでの内省を行なってきた中で、気づきも大小様々ありました。意外な発見も多々ありますが、ここでは大きな課題として私自身今後取り組んでいきたい問題意識に絞って書きたいと思います。

内省と組織

中間職は内省のハードルが高い

IRISはオープンクエスチョンを再帰的に繰り返していきます。正解も評価もなく白紙の紙に自由に言葉を書くようなものです。

しかし、これが人によっては重りを持ち上げるようなキツさがあります。しかも繰り返せば繰り返すほど重くなっていきます。

「これはどういう前提で考えればいいですか?」

「XXXに決まってるじゃないですか?」

IRISをやりながら、もしくは振り返りながらこういった反応が出てきたら、すでに重りが持ちきれなくなっているかもしれません。

一度呼吸を整えて、自分の力で、どういう前提で考えたいのか?、XXXに決まっていると思うのはどうしてか?と、もう一段潜れなければ内省はそこで終了です。

内省が難しいと感じる時、その人に内省する力が育っていない場合もあるでしょう。しかし、内省する力が強い人でも、より困難な環境に追い込まれれば内省が難しくなります。

例えば、会社組織においてIRISを行なってみると、組織における中間職の人は末端職の人よりも内省が困難であることが分かります。

ここでいう中間職と末端職とは、いわゆるピラミッド組織における中間管理職とそれ以外(社長や新人、アルバイト)だけでなく、フラットな組織においても、部署と部署をつなぐ中継的な役割が多い部署は職種として中間職とみることができます。

中間職になると、内省の中に抽象化された概念や、他人、他部署への憶測・配慮が入る割合が増大します。

中継地点はそもそも対話や判断の量も多いですから、都度都度考える時間は少なくなっていきます。

こうした傾向は、自分の頭で思考するハードルを上げるだけでなく、「前提が決まれば、正解が決まるんだから、前提を決めてくださいよ。」という思考停止の誘惑を生み出します。

確かに前提が決まれば正解が決まる領域もありますが、残念ながらそういった領域はAIを使わずとも真っ先に自動化されますから、仕事としての価値がなくなっていきます。

IRISは、その人の限界まで追い込むことをアシストするダンベルのようなツールですから、楽なものではありません。内省する力をつけるのにも時間がかかります。

ゼロからものを考えやすい経営TOPや新入社員は、トレーニングとして爽快感もあると思いますが、中間職の皆さんは疲労して怪我をしないように、適切な強度での運用が必要です。

個人の内省力を上げるアプローチだけでなく、職種間の内省の相互理解を通じた関係の見直しなど、内省の困難さの偏りを見直すような組織内の場のデザインが必要だと気付かされます。

内省と教育・キャリア

自分はどう教育されているのかを知ること

会社組織で起こっていることは、教育の現場ともリンクしています。

多くの子供にとって、学校が正解を出すための場であり、自己表現の場ではないということは、残念ながら会社員になるためのトレーニングとして噛み合っています。

皮肉なことに、業界をリードする大企業のトップや起業家は正解のない問題に立ち向かう必要に迫られ、自律的にそうした問題に対応できる人材を育成・獲得するために腐心しているのですが・・・

私はIRISの開発以前から、個人でメンター・投資家として、のべ2500人を超える起業家、事業家、学生のメンタリングをしてきました。直近ではIRISも活用しながらメンタリングを行なっています。起業やキャリアチェンジのシーンは、正解のない、リスクのある意思決定を迫られ、内省の力を要求される環境になります。

メンタリングを要望する方の多くが、当初は事業や仕事についての悩みを抱えていますが、悩みの根本を解決するためには、内省の過程で自らの思考と価値観を観察し、自分がどういう人間なのかを見つめ、なぜそういう人間になったのかを振り返りながら、自らと目標の関係を再構築していく必要があります。

事業計画のジレンマや、組織のガバナンス上のネックが、実は幼少期の親との関係や、学生時代の体験が原因だったといったケースは全く珍しくありません。

そうした中でも、特に人が無自覚に影響を受けているのが、親や教師の行動(特に他者への言動)です。直接的な自分への言動と違って非言語のままに体験として記憶され、無意識に行動に影響を与えています。

理性では受け入れているのに、なぜか不安になる、苛立つ、信頼できない、罪悪感が湧くなど、目の前の決断を難しくする要素を内省していくと、近親者の価値観の影響を無自覚なうちに受け取ってしまっていることが発見されます。

影響を受けた相手や、その内容が悪いものとは限りませんが、自らがそれを受け取っていること、また過去の体験そのもの自体を自覚できておらず、再発見した瞬間には驚きの声をあげる方もいます。

IRISを使うようになってからは、相談者がメンタリング後にご自身でIRISをされ自分の過去を再発見して報告していただくケースもありますし、私自身、ふとしたことから自分の忘れていたピースを再発見し、愕然とし、行動に大きな影響を受けるような出来事も何度かありました。

多様性と変化への適応が必要となる時代、変化のために何よりも必要なのは自らの心の形を知ることであり、それがどのような影響から生み出されたのかを見つめ、意味づけていくことだと気付かされます。

内省と親子

自分はなぜ生まれたのか?人を貫く問い

内省の場面の中でも特に困難さを感じるのが、親子関係です。

一見円満な親子であっても、厳格なタブーが存在していたり、過去の憤りの棘のようなものが特定の領域の内省を封じこめ、本人の願望を抑圧しているケースがあります。

さらに親が無自覚にしてしまったであろう自問自答や愚痴が、子の記憶には、子への痛烈な問いとして鮮明に記憶されているケースが散見され、先に組織の内省であげた「XXXXに決まってるじゃないですか。」という思考停止を生む一つの要因になっていると思われます。

子の側に、「本当はやりたい」といった反発する気持ちがあるほど、抑圧された感情は強い対価を求め「絶対にできないに決まっている。」という頑固な思考停止を作り上げます。

IRISは、こうした頑固な思考停止が自分でも目につくようにできているので、思考停止自体がメタ認知され良い気づきになります。

最初は思考停止を可視化しても目に入れても、理解が追いつかないのですが、目にしてからしばらくして気づいたり、何度か掘り下げてやっと気づいたり、他の人と比較して気づいたり。

貧困世帯や母子家庭が増加する中、不幸な大人の壁打ちを子供がしてしまうケースが増加することにも気付かされます。これは親が自力で解決できるものではないでしょう。

親はまた、子でもあります。多くの親が、その親からの精神的自立を経ずに、親との葛藤を抱えたまま親になっています。

なぜ自分が生まれたのか、どう生きるのかに自信を持てないまま、それでも親にならなければ社会は持続できないのです。

親たちのIRISからは、なぜ勉強をするのか、なぜ仕事をするのか、なぜ結婚をするのか、なぜ子供を作るのか、多くの大人が自問自答しながら、子供にはまともにいい人生を送って欲しいと願っていることに気付かされます。

そして子供たちのIRISからは、大人が本当に大切なものの答えは知らないから、聞いてはいけないと悟ってしまっていることに気付かされます。

自分も東北の田舎町で兄妹3人の母子家庭で育ったので、やり場のない思いを吐き出せずに壊れてしまった母のような人を減らせたらいいなあと願っています。

自分とIRISにどこまでのことができるのかは分かりませんが、人の内側にある自問自答の力を支援しつつ、そうした世界を互いに育むからこそ生まれる人と人との関係づくりに関わっていきたいと思います。

これからの活動

重たい内容が多くなりましたね。。。

IRISの研究をしている問道チームは、そんなに深刻な感じではなく、好奇心とユーモアを大切に日々活動しております。

自問自答にはゲーム感覚の楽しさや、表現や発見の喜びもあります。

また、他の人と内省したものを見せ合って対話したり、お互いの内省を見てそれを受けた内省を返してあげたりすると、短時間で深く人と関われる体感が得られとても暖かい気持ちになります。

内省に対する課題意識や内省力を鍛える話をすると、メタボ予防で運動しろみたいに見えてしまいますが、フィットネス感覚で楽しめて、仕事にも趣味にも役立つお得なエクササイズのような仕組みを目指したいです。

(コアメンバーは筋トレおじさんと、キックボクシングお姉さんです。)

目下の活動予定

・一般参加の体験会、公開実験の枠組み作り

・複数拠点を持つ事業所で遠隔での振り返りと対話の仕組みをパッケージ化

・読書会や勉強会にIRISを組み込んだ新しい体験の実装と普及

・思考のリズム、ペース配分をデータサイエンティストと分析

・生体データと内省のデータを融合した研究開発

・NPOやコミュニティを対象に現場に必要な内省や対話の枠組みデザイン

・脳科学、心理学、教育学等の研究現場との連携

・IRISの開発、機能追加、Slack等複数チャット対応、AIスピーカー対応

営利が主眼ではありませんが、活動しやすいように株式会社で運営しています。初年度から幸い黒字でまわっており、当方のコンセプトに合うチャレンジングな現場であれば無償でご提案いたします。

予算のある案件ももちろん大歓迎です。お金が入ると開発が捗ってツールが進化します。

我々としてチャレンジしたい お問い合わせいただきたい現場

・すでに内省のワークをグループで行っていて今より改善したい現場

・数百人以上のワークへの参加とアウトプットの一般開示が見込める現場

・多国籍、多言語での内省データの収集が前提の現場

・商品のマーケティングやレビュー集めに関する現場

お問い合わせあればFaceBookからメッセージください。

https://www.facebook.com/yoshihito.kaneda/

IRIS α版(体験用アカウント)

こちらのリンクかQRコードからスマホで友だち登録してください。

https://lin.ee/4DhI6UxSZ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?