令和4年度一級電気工事施工管理技術検定(第二次検定)のマーク問題解答

はじめに

令和4年10月16日に令和4年度一級電気工事施工管理技術検定(第二次検定)が実施されたため、マークシート解答の導出過程を記録しておく。

なお、第一次検定、第二次検定全体の学習法については別記事を参照されたい。

問4-1 単相二線式配電線路の電圧降下

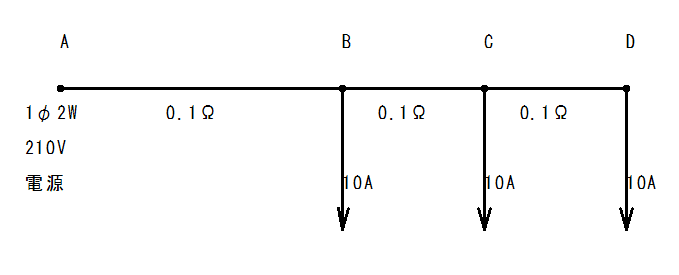

図に示す単相2線式配電線路において、C点の線間電圧の値[V]として正しいものはどれか。

ただし、電線一線あたりの抵抗は、A-B間、B-C間、C-D間は、各0.1Ω、負荷は抵抗負荷とし、線路リアクタンスは無視する。

この問題は、電圧降下の計算式

D=KIL√(R^2+(XL+XC)^2)

を用いて算出する。

リアクタンスを無視するため、

D=KILR

ここで定数Kは単相2線式の場合K=2となり

AB間 LR=0.1Ω I=30Aより

D1 = 2×0.1×30 = 6[V]

BC間 LR=0.1Ω I=20Aより

D2 = 2×0.1×20 = 4[V]

C点の線間電圧 Vc = V -D1 - D2

= 210V - 6V - 4V = 200V

問4-2 三相交流線路の短絡電流

図に示す三相6kV/200V 1000kV・Aの変圧器において、想定単楽点における三相短絡電流Isの値[kA]として、最も適当なものはどれか。

ただし、計算条件は次によるものとし、少数第一位を四捨五入する。

基準容量 1000kV・A

電源から変圧器一次側端子までの%インピーダンス0.1%

変圧器の%インピーダンス4.7%

変圧器二次側端子から想定単楽点までの%インピーダンス0.3%

まず、

短絡電流Is=In/%Z×100[A]

定格電流In=Pn/√3Vn[A]

基準容量Pn = 1000[VA]

定格電圧Vn = 200[V]

%Z = 0.1 + 4.7 + 0.2 =5.0[%]

より

短絡電流Is=Pn//√3Vn×/%Z×100[A]

= 1000 / (√3 × 200 × 5 )× 100 [A]

= 100 / √3 = 57.6 ≒ 58[V]

問5-1 建設業法第1条の2

建設業法

(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)

第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が[ア 五百]万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、[イ 千五百]万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。

ア ①100 ②300 ③500 ④700 ⑤1000

イ ①1000 ②1500 ③2000 ④2500 ⑤3000

本問題は、その他の工事が500万円、建設一式工事が1500万円であることがわかれば解答できる。

アに関しては、500万円を超えるとコリンズの適用などになるため、通常手続きが複雑になることを知っていれば、施工体制台帳の整備を求められる1000万円も悩ましいところだが、感覚的に500万円を選択することも可能だろう。後は、建設工事がその3倍になっていると言うことを覚えているかどうかである。

問5-2 建設業法第24条

建設業法

(請負契約とみなす場合)

第二十四条 委託その他いかなる[ア 名義]をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の[イ 完成]を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

ア ①業務 ②方法 ③立場 ④名義 ⑤資格

イ ①完成 ②着工 ③許可 ④設計 ⑤発注

「契約は」とあるのでアに入る言葉は「契約」に関する言葉であることがわかる。ここでは「方法」か「名義」くらいしか選択肢が無い。また、イは、「建設工事の目的」となる単語が選ばれる。「完成」か「発注」が候補に挙がるが、「請負契約」について定めているので受注者側主観の文章となっている。ということは「完成」が正解になるだろう。

ここで、再び「委託その他のいかなる」に注目すると、「完成を目的とした契約」に続く言葉として、その手段ではなく名称や件名、名目を問わない趣旨であることを類推すると、「名義」が正解だろうと判定できる。

仮に出だしが「入札その他の~」という文章や、「発注を目的とした契約」を規制する趣旨であったならば「方法」にもなりえただろうか。

問5-3 電気事業法第47条

電気事業法

(工事計画)

第四十七条 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の[ア 計画]について主務大臣の[イ 認可]を受けなければならない。ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

ア ①計画 ②保安規程 ③実施 ④技術基準 ⑤監督

イ ①安全管理審査 ②認可 ③使用前検査 ④評価 ⑤立入検査

非常に似通った文章として48条の計画の届出のみの義務、49条の使用前検査の義務がある。

ここで、単語の組み合わせを探ると、「計画の認可」「保安規程の届出」「実施の???」「技術基準の安全管理審査(確認検査)」「監督の選任(立入検査も行けるか)」「使用前検査の合格」あたりが候補になる。

主務大臣の行為であることを考えると、「保安規定の届出」「監督の立入検査」は不正解とわかる。文章だけならば「技術基準の安全管理審査」も惜しいところだが、これは事業者が行う自主検査である。「使用前検査」はイの候補であり、アに該当する組み合わせ「出来高、工作物、成果物」が無いため選択できない。

結果として選択肢の組み合わせでは「計画の認可」しか残らない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?