笑って。

私は立ち位置を間違えていました。

そう言って、いや、書いて、その人は私に詫びた。

立ち位置ってなんだよ、と。

あの時、既にひどく腹を立てていた私は、苛立ちを上塗りした。

したけれど。

それ以上突っ掛かるのはなんだか大人げない気がした。ああ、それは嘘だ。勝てる気がしなかった。それが本当のところ。

彼は、私が持っている言葉だけで太刀打ちできるような相手じゃなかった。

文面だけのやりとりは、いつだって、誰とだって、なかなかうまく噛み合わず、ほんの些細なことでいとも簡単に溝をつくる。

どうしたって語彙力、文章力が必要で、でも私には、いつもそれらが足りていなかった。

おまけに私はひどくめんどうくさがりときている。

溝はどんどん広がるか数を増やすかして、そうなるともう、どちらかが執拗に食い下がりでもしない限り、関係は、いずれふうっと立ち消えてしまう。

でも、あの時、立ち消えにはならなかった。

彼が詫びる必要など本当はなかったし、彼の言う通り、あの時の私はダブルスタンダードで、しかもただのやけっぱち女だった。

どうして彼が詫びてまで溝を埋めようとしたのか、私は知らない。彼とはその後何度も会って、話したけど、そのことについては一度も話さなかった。

会ってしまえば、そんなことはどうでもいいことになった。

相手の視線や表情を確認しながら交わす会話を、私はとても新鮮に感じた。

そういうものからずいぶん遠ざかっていたし、彼みたいに話す人に、それまで私は会ったことがなかった。

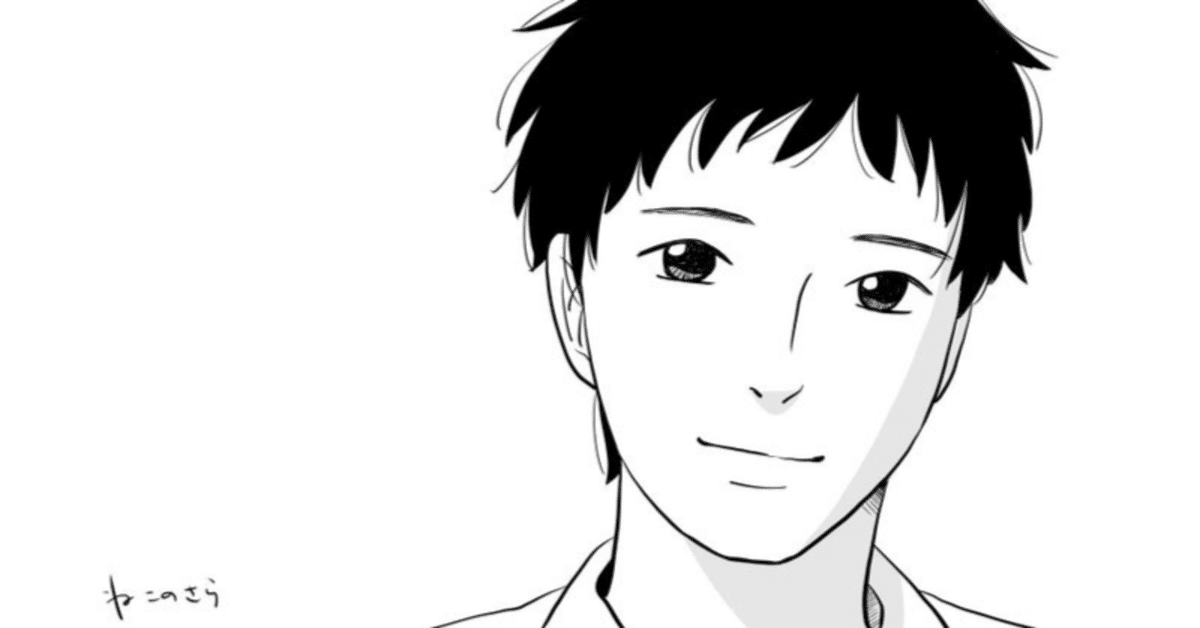

彼はとても静かに話した。

そして、いつも、穏やかに笑った。

文面だけではよくわからない相手の持つ微妙な間や空白みたいなものが、やけに心地好かった。

不意に会話が途切れたり。目が合ってクスクス笑いだしたり。そんなことがいちいち楽しくて、 置いてきてしまった時間を取り戻しているみたいな気がした。

私がいちばん好きだったのは、電車で並んで座っている時間だった。

目を合わせたりすることはあまりなく、それぞれ、向かい側の窓外をまっすぐ見たり、車内の人をこっそり観察したり、手元を見つめたりしていた。

そんなふうにしながら、じゃあ、また、と前回手を振って別れてからきょうまでにあった出来事や、流れていく景色のことなんかを話した。

交差点ですれ違った大きな犬のこと。

多国籍料理の看板を掲げた怪しげな店の前を通ったことなんかも。

途中、何度も、彼が突拍子もないことを言いだすから、それはたとえば、これから先の人生のこととか、私の仕草のこととかで、だから私はその度に、「ばかじゃないの」と言わなきゃならなかった。

それは結局、あの頃の私の口癖にさえなった。

ぷっと吹き出したり、顔を赤らめたりしながら「ばかじゃないの」と私が言う横で、彼は正面を向いたまま、決まって満足そうにふふっと小さく笑った。

その顔をちらっと盗み見る瞬間が、私は、たまらなく好きだった。

対等であること。蔑まれていないこと。

なにより、どうでもいいこともそうでないことも、ただ笑いながら話せること。

そんな時間がずっと続けばいいと思った。

きっとそうはいかないと、知ってはいた。

生きていると、思いがけず、大きな波が寄せてくることがある。

いまみたいな、世の中を混乱させる波だって容赦なくやってくる。

あの頃は、じぶんが生きてる内に世の中がこんなことになるなんて、考えもしなかったけれど、あの時だって突然大きな波が寄せて、幸福な時間はあっという間に彼方となった。

私は泣かなかった。

ただ、さよならとだけ言った。

彼とは、もう二度と会えないだろうけれど、もしも、また、偶然どこかで会えたとしたら、声なんか掛けないし掛けてくれなくていいから、ただ、すれ違いざま小さく笑ってほしい。

ふふっ、と。

もう一度、あの顔が見たい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?