自戦記―第6期勇往戦第4局

まえがき

折角note開いているので、腰を据えて指した局の自戦記は(ちゃんと覚えているのなら)書こうかな、ということで81道場で参加している大会での対局について書いていこうと思います。

1本目は昨日(3/1)の第6期勇往戦*第4局、☗YT202205四段(当時)との対局を振り返ります。

対局にあたって

日程調整したりせず当日の対局待ちからやっているので、事前準備等はできていません。この日は格上(四段)からの挑戦が入り、苦戦を予感しました。一応プロフィール上は四間飛車党っぽいので戦型的には相対的に苦手意識の薄い形にはなりそうでしたが、とはいえその通りに来てくれるかどうかの保証もないですし。

序盤

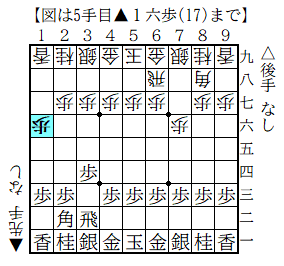

後手番を引き、☗7六歩とスタートしたので相振りを覚悟します。ノマ四(☗6六歩)であれば話は簡単だったのですが三手目☗7八飛と角道オープン四間飛車模様となります。

5手目端歩を突かれたところがまず最初の分岐点となりました。端歩を受ける手も考えられますし、無難な形にするのであれば左金・左銀を上げる形が選択肢に上がりそうです。どちらにせよ角交換型になる可能性が大分高い形であり、普段であればちょっとげんなりする展開ではあります。が、最近(本局が進行する)左玉のバリエーションとして角交換型の方もいくつか選択肢を考えており、それを試す機会にもなるかな、と思い☖3五歩と突きます。

その後先手が三間飛車に振り替えてきたため角交換の可能性を常に考えて指す必要に迫られ、普段指さない☖3二金と上がります。この手に結構時間を使ってしまったのは序盤の反省点でした。助かったのはここで先手が☗6六歩と角道を止めてくれたところで、やっと「いつもの」左玉に持ち込むことが確定できました。

「いつもの」と微妙に違うのは3二の地点に金がいて色々邪魔になっていることで、一旦カニ囲いを経由せざるを得ないことでした。この時点では「場合によってはどこかでこちらから角交換でもしてへこみ矢倉に持っていく」プランも考えています。

ところが実際には相手の方も割と「攻めない」将棋の組み立てをしていたため、左穴熊への組み換えに成功してしまいます。評価値的には互角ですが、穴熊党としては不満のない形であり、ここから相手の動きを待とうとします(この時点で消費時間が☗40秒前後:☖4分弱と大幅に差がついていることから目を逸らしつつ)。

中盤

大きく状況が動いたのは中央の銀によるせめぎ合いが一段落したあと、端から覗いていた先手角を一筋内側に寄らせたところでした。ソフトの最善手は☖4四銀と引いて固める手だったようですが、私の手は☖7四歩の反撃です。自角が4二に引いているため、これを取ってしまうと以下☖8六角☗同飛☖7六歩打と進行してしまいます。先手の飛車は大分窮屈な形ですね。

この歩を飛車で取って先が通りつつある7筋に戻そうとすると☖8九角打という痛い手がありますので、先手は同銀と応じます。ソフト先生に怒られたのはその後銀を上がった次の手、角を自陣に打ち込んだところです。

ソフト的な最善は☖7八角打で、確かに先手の打った6八の角の逃げ道がないため次の☖6八角成で捕まるだろう、という手ですね。まったくそんな発想はなかったため飛車に角を当てつつ左側も見られるから良いだろう、76の銀の紐が消えるし、くらいの発想だったのですが。5筋の歩をどかして7筋に飛車を回すプランでいたところ、実際には☗6四歩☖同飛☗6五桂で角にあたってしまうため飛車先突破を優先できなくなってしまうのが良くないようです。

終盤

その後なんやかんやあって。

ここに☖5五桂と打てたのが良く、あとは左側の「金床」に落として終局となりました。普段の対抗形でやっている右側穴熊に落とすのと基本的には同じ考え方でやれるので、こういう形の処理はまだわかりやすかったです。

(終盤完全に秒読みになっていたので間違えないようにするのは大変でしたが……)

振り返り

序盤の様子見が長引いてくれたことで左穴熊が組めたのが有利に働き、最終的には穴熊の堅さに頼ってゴリ押しすることができたのが勝因でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?