『アフリカの日々』を読みはじめた人のための手引き【イサク・ディネセン】

この記事を書いている人:

村上主義者(「村上春樹を特に好んで読む人」の総称)の24歳。

『アフリカの日々』(イサク・ディネセン)は、文庫本で500ページを超える作品である。このような小説は、読み始めてから数日ほど空いてしまうだけで内容がすっかり頭から抜けていしまうこともあるだろう。

そこでこの記事では、本書の登場人物や各章のあらすじ、私の印象に残った文章などを掲載した。あなたの読書のお供に利用していただけると嬉しい。

ただし、決して物語のあらすじに気を取られないように…。

物語のあらすじに気を取られないように。複雑に入り組んだ物語の中を、英知の川が流れています。それこそがあなたが受け継ぐ、真の遺産なのです。

①主な登場人物

私:著者であるイサク・ディネセン。「ムサブ」「メンサヒブ」と呼ばれることもある。

ファラ:ディネセンの忠実な雇われ人。

カマンテ:天性のひらめきを持つ料理人。キクユとして生まれ、農園が存在した時期のほとんどをディネセンと過ごした。キリスト教徒。

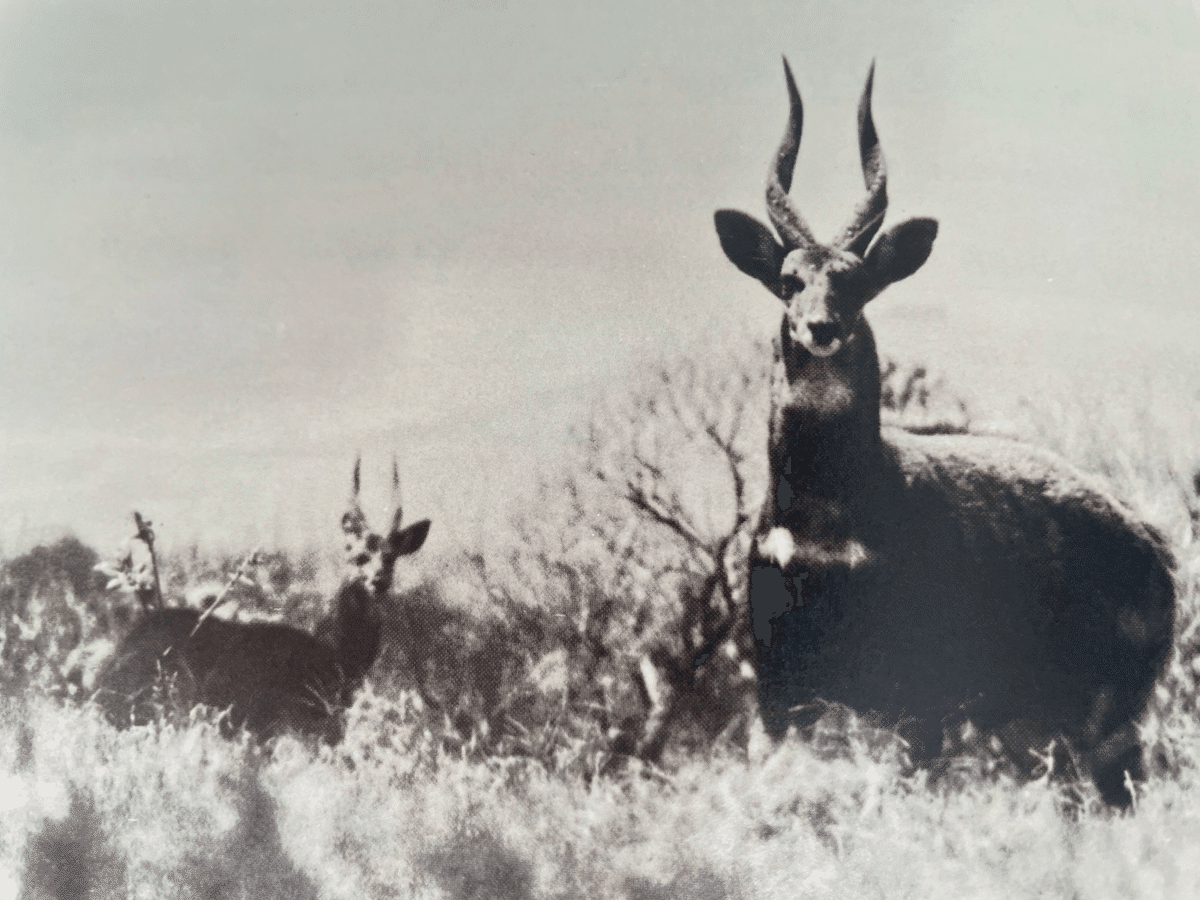

ルル:カマンテが育てていた、ブッシュバックと呼ばれる族のガゼル(動物)。

デニス・フィンチ = ハットン:イギリスの上流階級出身。野生的な生活に憧れてアフリカに渡り、ケニアでは金持ちのヨーロッパ人やアメリカ人を相手にサファリ業を営んでいた。

クヌッセン老:年老いて盲目になったデンマーク人。農園の経営が行きづまったときなどに、炭焼きの仕事や池の作成に手伝ってくれた。

②各章のあらすじ

第1部 カマンテとルル

p.9 〜 p.108

1. ンコング農園

著者であるディネセンは、アフリカ・ケニアでンコング農園という農園を持っていた。そこではコーヒーの栽培をしていた。

その土地はコーヒーを植えるにはいくらか高度がありすぎるので、栽培は手のかかる仕事になり、この農園で十分な収益をあげたことは一度もなかった。だが、コーヒー栽培というものには人をとらえて話さない力がある。いつもなにかやることがあり、しかも決まって、適当な時期よりもやや遅れ気味になるものだ。

この農園はケニアの首都であるナイロビからは12マイル(20km)ほど離れているため、コーヒー豆の出荷や役所を通じた手続きの際には、足を伸ばさなくてはならない。

2. 土地の子供

カマンテとの出会いの場面。病気が治ったカマンテは、ディネセンの家で犬の世話や医療助手、そして優秀な料理担当を務めた。

料理人としてのカマンテは、まったく別の存在であり、一流とか二流とかの格付けを超えていた。技能や才能の序列を無視して、天性の一大飛躍がここで現れた。

3. 野生の人たちと入植者の家

ある年、雨期がこなかった。その苦しい時節から気を逸らすために、ディネセンは机に向かって筆をとり、物語やおとぎ話や恋愛小説を書いていた。ある晩、顔を上げるとカマンテが立っていた。

「ムサブ、ほんとに本が書けると思ってる?」(中略)

「ムサブにはできないと思う」(中略)

カマンテの後ろの書棚に『オデュッセイア』があった。それを取りだして、カマンテはテーブルの上に置いた。

「見て、ムサブ。これはいい本だ。はしからはしまで、全部つながっている。持ちあげてきつく振ったって、バラバラにはならない。この本を書いた人はとても賢い。ムサブが書くものはー」と言いさして、カマンテは今度は軽蔑とやさしい同情のまじった調子でつづけた。「あっちこっちバラバラだ。誰かが戸を閉め忘れると風で吹きとばされて、床にちらばって、ムサブは腹をたてる。いい本になるわけない」

ヨーロッパでは本屋がいて、みんなまとめて一冊にしてくれるのだと、私は話してきかせた。

カマンテは、本とは複数の紙が繋がっているものであると認識していた(おそらく文字が読めないためだろう)。そのためディネセンの机の上のバラバラの紙を見て、ディネセンには本が書けないと思うと伝えた。

またこの章では、亡きクヌッセン老を回想する場面がある。(※この人物は第4部で再び登場する。)

なくなるすこしまえ、誰にも言わないと約束させたうえで、クヌッセンは途方もない計画を私にうちあけた。クヌッセン老はついに百万長者となり、彼の敵を顔色なからしめることになるはずなのだ。その計画とは、ナイヴァシャ湖に棲む水鳥が地球の歴史はじまって以来落しつづけてできた数十万トンの鳥糞石を、湖底から引きあげるというものだった。最後の超人的な力をふりしぼって、老は農園からナイヴァシャ湖まで出むき、この計画の細部を検討した。この計画が与えてくれた輝きのなかでクヌッセンはなくなった。

4. ガゼル

美しきガゼルに「ルル」と名付け、ディネセンの農園で育てることにした。ある晩、外に出ていたルルが戻ってこず、そのまま一週間も姿を現さなかった。心配したディネセンは、ルルの養育をしていたカマンテに行方を尋ねると、「ルルは死んだのではありません。結婚したのです」と言う。そして実は毎朝のように家まで来ていることを伝える。

ある朝、森を少し入ったあたりで鈴の音がするのを聞く。

この嬉しさ。ルルが帰ってくる。もといた場所までやってくる!

ルルは私たちの前に姿を現した。早朝のルルの訪問は長く続き、ある時には赤ん坊を連れてくることさえあった。

ルルとその一族が家に来ていたころが、私のアフリカ生活での最も幸せな時期だった。

この章の最後には、時が経ってアフリカから離れたディネセンの元に届いたカマンテからの手紙について書かれている。

「もし戻られるならおたより下さい。私たちはあなたが戻ると思います。なぜですか。あなたは決して私たちを忘れられないと思うからです。なぜですか。あなたはいまでも私たちみんなの顔をおぼえ、私たちの母親の名を知っていると思うからです」

白人なら、耳ざわりの良いことを言いたいとき、「あなたのことを忘れられません」と書くだろう。アフリカ人はこう言うのだ。「私たちのことを忘れられるようなあなたではないと思っております」

第2部 農園でおこった猟銃事故

p.111〜p.202

1. 猟銃事故

あまり遠くないところで射撃音がした。オートバイがディネセンの家の前に止まり、ベルナップというアメリカ人が汗をかきながらやってきた。彼はディネセンとファラに対し、猟銃事故が起こったのだと話す。

彼の家の料理人が休暇で留守にしていた今日、この農園の借地人であるカニヌの息子である7歳の少年カベロが台所でパーティーを開いた。夜がふけるにつれて陽気になったカベロは、ベランダに置いてあった散弾銃を手に取り、招いた客たちにむけた。弾は込められていないだろうと引き金を引くと、なんと実弾が入っていたのだ。

撃たれた子供達のことを彼女は知っていた。

・ワマイ:ジョゴナの息子。ほとんど意識がなかった。

・ワンヤンゲッリ:パーティーの仲間で一番幼い。下あごが吹き飛ばされてしまった。

急いで彼の家に向かい病院に連れて行き、その後このことを警察に報告をした。翌朝に農園の長老会議にて、キャマと呼ばれる政府公認の法廷を開くことが決められた。老人たちはこの法廷に私が出席して最後の判決を言い渡してほしいと考えていた。

2. 禁猟区を行く

今回のような事件が起こった時に、アフリカでは殺傷の動機は全く問われず、賠償のただ一点のみで償うしかない(これはヨーロッパとは全く違う)。その例として、ファラが起こした事件やワムボイという少女が亡くなった件についての回想をする。

また、今回の事件を引き起こしたカベロを探しに行く。

3. ワマイ

ファラと共にキャマ(法廷)に出かけた。話し合いの議題は、カニヌ(加害者であるカベロの父親)の財産をギリギリまで分かちどりにすること。キャマでの判決は以下の通りとなった。

(略…)四十頭の羊がカニヌからジョゴナ※に賠償として支払われること、ただし、引きわたしにあたっては、特に一頭ずつえらぶことは行なわないと決定が出た。

※ジョゴナ:殺されたワマイの父

この判決でひと段落かと思いきや、二週間ほどたった晩、ファラから新しい情報が入った。それはある土地からやってきた三人のキクユ族の老人からの訴えだった。

ーワマイはジョゴナの実子ではなく、三人の老人の亡くなった弟の子だ。だからワマイの死に対するぐないを受ける権利は、ジョゴナではなく我々にあるのではないか。ー

生きている間は関心を払わなかったのにこういう時だけ顔を出してきて、なんとあつかましいだとディネセンは感じた。数日後、三人の老人とジョゴナを含めて話し合おうとするもうまく進まない。

二日後、ジョゴナが私の元にやってきた。文字の読み書きができないジョゴナは私に「亡くなった子供その家族と自分の関係について報告書を書いてほしい。そしてそれを持って地方弁務官のところに出向くつもりだ」とお願いをする。そしてその陳述書が元となって三人の老人の訴えは却下された。

この書類はいまやジョゴナの大切な宝物になった。

(中略)

ジョゴナにとってなによりおどろくべきことは、その内容がいつまでたっても変らないという点にあった。記憶を呼びもどすのにあれほど苦労した過去の出来ごと、思いだすたびごとにちがう、あのあやふやな過去が、この記録のなかにとらえられ、征服されてジョゴナの眼前に固定されている。その過去はすでに歴史となったのであり、もはや不動であり、変化の影響をこうむることはありえないのだ。

4. ワンヤンゲッリ

ワンヤンゲッリの見舞いと、手術の結果に関する章。またファラは、事件を起こしたカベロの行方を追う。

5. キクユの族長

十万人あまりのキクユ族の長・キナンジュイに飛脚をさしむけて、農園まで出むいて決着をつけてほしいという依頼状を送った。やがてキナンジュイは私の家にやってきて、大集会がはじまった。

私は群衆に対し、「カニヌはワイナイナに、雌牛一頭に雌の仔牛一頭をつけて譲り、これで全て終わりにすること」を話して聞かせた。

カニヌが牛を連れてきたその途端、集会の雰囲気は一変した。ワイナイナが空に向かって叫んだのだ。

こんな雌牛は受けとれない。カニヌの家畜のなかでもいちばん老いぼれたやつで、この仔牛を最後に、もうこれ以上埋めない牛ではないか、と言う。

それを聞いたカニヌの一族も叫び出し、その場にいるすべての人がそれぞれの意見を言いたてはじめた。私はキナンジュイに目をやった。彼は眉ひとつ動かさず、身動き一つせずに坐っている。

キナンジュイは叫びたてる群衆に対して横顔を向けていた。突然私は、この横向きの顔こそまことに王者の顔なのだということを理解した。このようにして、一瞬のうちに自分を生命のないものに変身させるのがこの土地の人の能力なのだ。キナンジュイがなにか発言したり、身ぶりを示したりすれば、群楽をとらえている炎はさらに燃えあがるにちがいない。だからこそ彼は、人びとを鎮めるために、じっと坐りつづけているのだ。

これは決して誰にでもできることではない。

人々の興奮が落着いたときを見はからって、当事者たちへ協定書類に拇印を押してもらった。そのようにして、長かったこの猟銃事故は幕を下ろした。

第3部 農園への客たち

p.205〜320

これ以降の部は、各章の内容が独立していることからあらすじ不要であると感じたため、ここでは私が特に引用したい文章のみピックアップする。

2. アジアからの客

「なるほど…!」と素直に感心した一節を紹介。回教徒(イスラム教徒)の高僧が訪問してくるので、私たちは贈りものを持ってその老僧をもてなした。

この老僧は、どんな危険にも侵されることのない、完全な安心立命の境地にいるという、ある不思議な印象を与えた。

(中略)

この調和はいったい、この世の悪をまったく知らないことから来るのか、それともこの世の悪を知りつくし、それを受容することからくるのかと、私は首をかしげた。なぜなら、毒蛇などというものが世界に存在しない場合も、あるいは強力な蛇毒ワクチンの予防注射をうけ、完全な免疫性をもって毒蛇のいる地帯にきた場合も、両方とも結局はおなじことなのだから。

3. ソマリ族の女たち

雇われ人のファラが結婚し、農園に妻と彼女の母・妹、従妹三人を連れてきた。これがソマリの習慣なのですとファラは言っていた。

4. クヌッセン老

個人的に本書で一番好きな人物である、クヌッセン老。

農園の経営が行きづまったときなどに、炭焼きの仕事や池の作成に手伝ってくれた。池が完成したとき、クヌッセン老は魚をそこに放す計画を持ち出した。しかし、なにか後ろめたいことがある様子。

誰も知らないある池にこのスズキがいて、そこに行けばいくらでもほしいだけとれると、私に耳うちする。

(中略)

クヌッセンはこの計画に熱中のあまり、私に話すあいだにも震えが止まらないほどだった。

(中略)

だが、この遠征の実現が近づくにつれて、いろいろわけのわからない点が出てきた。満月の晩、それも真夜中に実行しなければならないと、彼は主張する。はじめ三人の少年を助手としてつれてゆく予定だったのに、クヌッセンは二人にへらし、さらに一人にしほると言いだし、おまけにその子は絶対に信用のおける奴かとしつこくきくのだった。

しまいには、クヌッセンと私の二人だけで行くのが結局一番いいと断言した。

私はしかたなく、こうたずねた。

「クヌッセン、私たちがとりに行く魚は、ほんとうは誰のものなの?」クヌッセンは一言も返事をしなかった。例の水夫独特のやりかたでつばを吐き、つぎだらけの古靴をはいた足をのばして地面のつばの跡を踏み消すと、くるりと後ろをむいて、ひどくゆっくりと歩き去った。

まるで6歳の子供が戸棚のお菓子を勝手に食べた時のような可愛さがある。

5. さすらい人の想い

エマヌエルソンという名のスウェーデン人の話。最初に知りあったときはナイロビのあるホテルの給仕長をしていたが、それ以降彼は様々な不幸のためかナイロビで逮捕されたことがあるという。

しばらくして、私が家に帰ると外の石畳で待っている男がいた。話を聞くと、彼はどのようにして様々な人に裏切られたかを話すのであった。

「ほんとうにつらい立場にいるのですね、エマヌエルソン。そんなふうにものごとがうまくゆかない人は、考えてみても、私の知りあいのなかにはほかにいないかもしれないわ」

「ええ、私もそう思います」

エマヌエルソンは、さらに言葉をついでこう言った。「しかし、このごろひとつ考えついたことがありまして、いくらか突飛にきこえるかもしれませんが、つまり、全人類のなかで、誰かがいちばんつらい立場を荷なわなければならない、ということなのです」

8. 翼

いや、あなたにライオンを射たせるつもりはない、と私は答えた。昨夜からフィンチ゠ハットン氏がきて泊っておられる。あのかたと私と二人で射ちに行きましょう。「ああ、それなら結構です」とニコルズは言った。

「彼が泊まっているから」と言う理由だけで物事が進むような「予定のなさ」が好きだ。

第4部 手帖から

p.323 〜 p.417

荷役牛

我々が生きている2024年は、24時間365日ひっきりなしにメッセージが受信される。それに比べて、この時代はスローライフだった。

農園の土曜の午後は、たのしいときである。まず第一に、月曜の午後まで郵便物の配達はないから、気落ちするような事務書類にわずらわされる心配がない。農園全体を、城壁に守られているように、外界から閉ざしていられる。第二に、誰もが日曜日のおとずれを、たのしみに待っている。日曜には一日じゅう休んだり遊んだりできるし、借地人たちは自分の畑で働ける。荷役牛たちにとっての土曜日は、ほかのなによりもまさって、私をあかるい気持にするのだった。

「汝われを祝せずば去らしめず」

現代語訳すると「貴方が私を祝福しないのであれば(どこかへ行くことを)許しません」となる。この章は『1Q84』(村上春樹)で引用された文章が含まれている。

暑く乾燥した四ヵ月のあと、長い雨期のはじまるアフリカの三月、あたり一面はゆたかな成長と新緑と、かぐわしさとに満ちわたる。

(中略)

「もっと雨を、どうぞ十分以上の雨を降らせて下さい。私の心はいま、あなたに向かって裸でさらされております。私に祝福を与えて下さらないならば、放してあげるわけには参りません。お望みなら、私を打ち倒して下さい。しかし、なぶり殺しはごめんです。性交中断は困ります。天にましますかたよ!」

地震

翌朝早く、お茶を運んできたジュマがこう言った。「イギリス国王が亡くなられました」

どうしてわかったの、と私はジュマにたずねた。

「メンサヒブ、ゆうべ大地が揺れ動いたのを感じられなかったのですか。あれはイギリス国王が死んだ報らせです」

だが、幸福にもイギリス国王は、地震があってから後、何年も生きていた。

第5部 農園を去る

ディネセンの農園の経営状態が悪化し、去ることになった。

1. 苦しい時期

そして夜になると、坐って静かに読書などしている資格はないのだという気持にさいなまれ、農園を失う恐怖に追いたてられて、家の外に出てしまう。こうした私の悲しみを、ファラはすべてわかってくれていた。彼は夜、農園をうろつくことに賛成せず、日没後、家の近くでヒョウを見かけたと言って、出かけるのを止めようとした。私が農園を歩きまわっているあいだ、白い長衣を着たファラがじっとベランダに立ちつくし、私の帰るまで待っている姿が、暗間のなかでかすかに見える。

ファラの、ディネセンに対する愛情が伝わる優しい文章である。

指導者と従う者たちとのあいだには逆説的な関係が成りたつ場合がある。従う者たちは指導者の弱点や失敗をはっきり見ぬき、実に公平な正確さで指導者を評価しているのだが、しかもなお、実際ほかに道がどこにもないかのように、その指導者についてゆくのをやめられない。

3. 丘陵の墓

しかし、いっしょにいるあいだは大体いつも、私がやがてアフリカを去るという未来など存在しないかのように二人ともふるまっていた。将来について心をわずらわすなど、デニスは決してしたことがない。なぜかといえば、もし彼が望みさえすれば、なにか未知の力の働きを呼びおこすことができる、その能力が自分のなかにあるのを知っていたせいなのだという気がした。ものごとをなりゆきにまかせ、他人には好きなように言わせたり思わせたりしておくという私の行きかたにデニスはごく自然に同調した。

関連作品

愛と哀しみの果て

闇への憬れ―もうひとつの「アフリカの日々」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?