中原浩大×曽根裕 芸術がなかったらやめるのか?

ひさびさの母校、東京藝術大学。

思い起こすと芸大大学院益子研究室のメンバーは、曽根裕や石上純也など日本の建築の枠にとどまらず、大文字のArchitectureを目指す個性が集まっていた。益子教授の自由な包容力によるのか。私もここでお世話になった。

“Making and Thinking -On the realm of Sculpture and its Possibilities-”中原浩大 曽根裕 今村有策 長谷川新のトークへ。

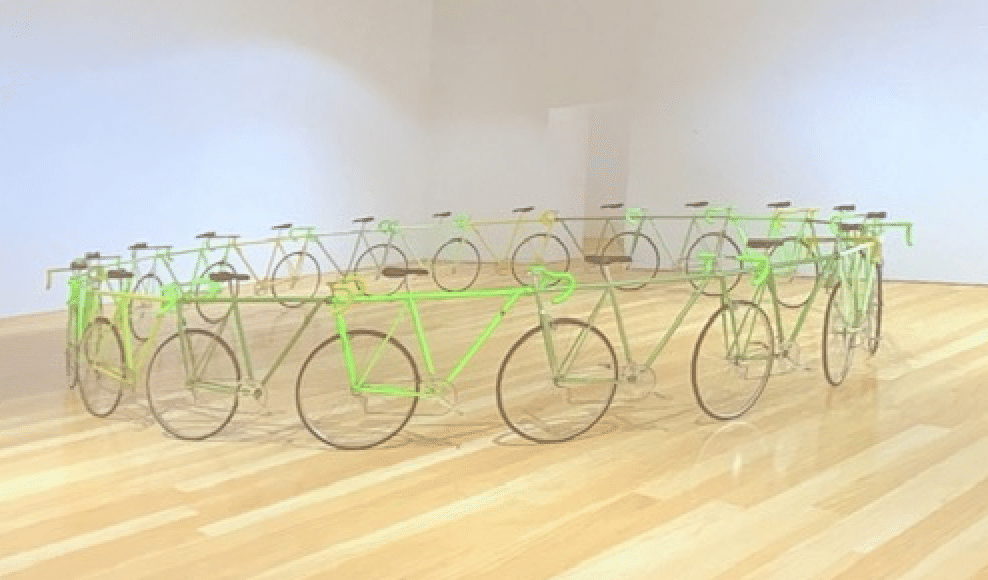

こんな人たちが、「つくることと思考」について話す機会が持たれるとは東京芸大のGAPの本気度を感じる。始めに曽根くんが「つくることに絞って話したい」とアートの流れを話そうとした今村さんを遮る。そこからは、曽根くんの独特なパフォーマンスがスタート。「中原さんのゆるゆるのままラクチンの崇高さ、僕はガチガチからガチガチへ」とユニークで的を得た表現。背景に二人の作品が並べて映し出されているので、よりその感覚がわかりやすい。

考える前の思った時がスタート。アイデアがなくても始める。種まきをすることでできていく。

曽根くんは彫刻とペインティングのフレームに収まった作品を見せ、ユニークなパフォーマンスから感じる人柄とは逆に、オーソドックスにも見えるが、アート作品としてコマーシャルにのる完成度と文脈だ。それに対して中原さんは実直に話されるが。作品は何かと何かの間とでもいうような、完成度を目指したものではなく、思いつくままどんどんと表現されている。曽根くんが「考える前の思った時がスタート。アイデアがなくても始める。種まきをすることでできていく。」と話すが、それはまるで中原さんの制作にぴったりとする言葉だ。

ただつくってしまうだけという誤解

質疑で学生が「アートと社会の課題について考えるようになってきているが、二人はどうなのか?長谷川さんに聞きたい」とあった。二人に直接聞きにくいほどの作ることに絞られた話の流れであったからだろう。二人とも震災後の取り組みについて話す。中原さんの「場違いと感じ、現場ではなくちゃんと考えることにした」という誠実な答え。このような学生の質問が出るほどに、つくる話に絞られていた。これは芸大の学生にとっては、良かったのかどうか?曽根くんは、欧米のアートの文脈に位置するように、かなり強く文脈や手立てを考えている。それが全くないような話だけであったことは、つくることのみが大くを占める旧態依然とした教育を受けている学生は、このままで良いと誤解してしまうのではないだろうか。

「補助金がなかったらやめるのか?展覧会がなかったらやめるのか?芸術がなかったらやめるのか?それでも続けるとしたら何を続けるのだろうか?」

しめとなった中原さんのこの一言は、彼が取り組むベースで、私たちに大切な問いを投げかけてくれた。

曽根くんがメキシコで始めたスペインに侵略されたルートを逆走する作品を動かしながらのリサーチトリップ、道がアトリエになってゆくつくりながらの旅は、彼の独特なタレントがバッチリと生かされていくだろう。大いに期待!期待!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?