川田のひとりごと 【投資のヒント】 コロナショックをバネに飛躍する銘柄

■危機を好機に変える銘柄

予断を許さないものの全米でのコロナ感染者発生状況が多少の落ち着きを見せるにつれ、コロナショックで大きな痛手を負った米国株式市場も徐々にリカバリしつつある。全体的に回復を見せ始めた市場にあって、特に今回の危機を好機に変えている(あるいは変えそうな)企業も存在している。注目したテーマは①リモートワーク(Work from Home)、②巣ごもり(Social Distancing)、そして③バイオヘルス(Biotech and Health)だ。

新型コロナウイルスの問題が発生する以前から、テクノロジーを用いて働き方を変える方向に世の中は動いていた。米国でも、従来とは異なる働き方のひとつとして在宅勤務をはじめとするリモートワークを採用する企業が見られるようになっていた。但し、多くは大手IT関連企業やスタートアップ企業など、事業内容がリモートワークに向き、またそうした仕組みを導入するために必要なリソースが潤沢な一部企業に限られていたのが現実だった。ところが、新型コロナウイルスの爆発的な蔓延により、半ば強制的にリモートワークが進められることとなり、結果的に現在では労働者の3割ほどが在宅勤務を行っていると言う。リモートワークが短期的かつ急速に導入されたことで、それを支えるインフラも後追いでの導入・整備が進んでいる。

労働者もそうだが、働いていない人々や子供達も外出する機会はめっきり減り、家で過ごす時間が長くなっている。米国では「隔離(quarantine)が新常態(new normal)になった」と言われるほど、自宅での巣ごもりが当たり前になっている。そして、そうした巣ごもりを支えるサービスやソリューションのラインナップも豊富だ。

そして、新型コロナウイルスと対峙するためには、有効な治療薬やワクチンの開発も不可欠である。こうした医薬品開発には多額の資金と長い時間が必要なのが常だが、我々は悠長なことを言っていられない状況に追い込まれている。既存の医薬品の用途変更や、原材料調達管理のルール緩和、治験期間短縮といった処置が施されたほか、企業同士の連携も多く見られるようになっている。今回のコロナ禍が落ち着いたとしても、引続き同様のパンデミックが発生するリスクを念頭に置いておく必要があるだろう。とすれば、平時のうちにしっかりと医薬品の開発を完了させておかなければならず、公的な支援を受けながら製薬業界開発ペースは加速していくはずだ。

■リモートワーク

【ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ(ZM)】

3月23日には年初来で2倍以上となる165ドル近くまで上昇を見せていたものの、セキュリティに関わる懸念が生じ、4月6日終値は120ドルを切る水準まで売られた。ズームを用いた会議中に、招待されていない参加者が乱入したり、共有画面を乗っ取られたりする「ズーム爆弾(zoombing)」が頻発したことや、ズームが利用者の個人情報を適切な通知なしにフェイスブック(FB)などの第三者に提供していたことが問題視されたものだが、ズーム側が問題の解消に乗り出したことで懸念は和らぎ、直近(4月17日)の株価は150ドルまで戻している。ズームは、使用方法が簡便で、使えるデバイスも多岐にわたっており、今回のように急遽ビデオ会議の仕組みを整えるには最適なソリューションだ。ズームのサービスのユーザー数(全世界)は、2月以前はピーク時1日当たり1000万人だったが、3月に入ると2億人以上に増えており、今後さらに増えていく勢いだ。実際、私自身もズームを使って打合せをする機会が増えている。かつてのゼロックスのように、今ではテレビ会議をすることを「ズームする」というようになっているというのも頷ける話である。

【シスコシステムズ(CSCO)】

ズーム同様にビデオ会議アプリを提供しているが、利用者は大幅に増加している。同社の「WebEx」は3月に過去最多となる3億2400万人の利用者を獲得した。企業だけではなく、教育や遠隔理療分野でも利用者を増やしており、利用者増加は米国が2.5倍、欧州が4倍、アジア・オセアニアが3.5倍など、全世界的に利用が拡大している。同社によると、3月の1カ月間に全世界でWebEx上で開催されたミーティングは7300万件に及んだという。ズームのセキュリティへの懸念が広がった際、シスコシステムズは「WebExは完全に暗号化されておりセキュリティの脆弱性はない」とコメントしている。日本でも大手保険会社などWebExを導入している企業は多い。

【トゥイリオ(TWLO)】

クラウドコミュニーションプラットフォームサービス(CPaaS)企業だが、ちょっとわかりづらい。「通信機能をAPIで接続するクラウドサービス」のことなのだが、それでもわかりづらい・・・要は、異なるアプリケーションの機能を共有するためのインターフェースを提供するサービス、ということだ。自前で全てを開発するよりも、繋ぎ込みの部分はアウトソーシングすることで、利便性が高まるのだ。そうしたCPaaS需要の高まりを受けて同社の売上高やアクティブカスタマー数も順調に増え続けてきた。株価も好調に推移し、昨年8月には151ドルまで上昇したが、直近は100ドル強の水準になっている。黒字化はしていないものの、市場での競合が少なく売上高は依然として伸びており、アマゾン・ドット・コム(AMZN)やツイッター(TWTR)、民泊仲介のエアビーアンドビーなどの大顧客を抱えていることから引続き成長が見込まれていたが、新型コロナウイルスの影響でCPaaSへの需要は一層高まることが期待される。

■巣ごもり

【アマゾン・ドット・コム(AMZN)】

コロナショックで最もニーズが高まった企業の代表だろう。小売店(リアル店舗)での買い物を極力回避するようになり、電子商取引のニーズが急増。米国の小売業における電子商取引のシェアは、2018年に9.9%だったものが、2019年には11%に達しており、現在はさらに上昇しているとみられる。アマゾンにとっては過去最大の追い風が吹いており、コロナショックで市場が大荒れになる中でも、同社の株価は比較的持ち堪えてきたと言えるだろう。これまでアマゾンを利用していなかった人々も已む無く利用するようになり、その利便性の高さに気付かされた後は、継続的にアマゾンユーザーになることが期待される。小売業で考えてもアマゾンはウォルマート(WMT)、コストコ(COST)に続く第3位だが、ほかにも世界最大のクラウドインフラサービスのプラットフォームであるアマゾンウエブサービス(AWS)の展開や、今後の成長が期待されるオンライン薬局事業、AI事業、ホームロボット事業など、材料は豊富にある。失業者が急増する米国にあって、同社は「感染拡大により他の仕事を一時解雇された人材を、フルタイムおよびパートタイムの従業員として10万人雇用する」と3月中旬に発表している。2019年度の売上高は前年比20%増の2,810億ドルと非常に堅調で、予想株価売上高倍率(PSR)は3倍を切っている。今四半期の売上高伸長率は21%程度と見られており、株価の上昇が強く期待されるところだ。

【JDドットコム(JD)】

中国(北京)に本拠を置くECサイト運営企業だが、2020年初来のパフォーマンスが最も良いeコマース銘柄だ。2018年初に付けた史上最高値から2割ほど下落しているものの、中国がコロナショックで混乱する中でも、年初来では13.2%のプラスとなっており、非常に力強い動きを見せている。競合のアリババ(BABA)が資産をあまり持たない純粋なプラットフォーム企業であるのに比べて、JDドットコムは中国全土に配送拠点と倉庫を有しており、物流についても全工程を長年にわたり自社展開してきた。そのため収益性は落ちる一方、偽物の出品が少ないことや配送が早いといったメリットがあり、それが消費者の支持を集めている。今年の第1四半期は主要都市の封鎖など経済活動にとっては恐ろしい向かい風であったが、JDドットコムの売上高は前年比10%以上増加するとみられている。アリババなど他の電子商取引プラットフォームとの競合が懸念されるものの、経済規模が大きい中国だけでも複数社が生き残れる市場だと言える。

【ネットフリックス(NFLX)】

外出できないで自宅に籠っていると暇を持て余してしまう。そうした期間が長くなればなるほど、エンターテインメントの需要は増加し、結果的にネットフリックスのような企業にとっては絶好のチャンスとなる。同社の株価は市場の動きに抵抗し、株価は年初来で30.7%も上昇している。同時期に▲26.3%の下落となっている競合のディズニー(DIS)などと比べても、強さが際立っていると言える。つい先日(4月15日)には史上最高値を更新し、時価総額でもディズニーを僅差で逆転している。ネットフリックスは広告に依存しないビジネスモデルであることや、新たなコンテンツのストックが多い点で優位性がある。例えばディズニーのスポーツ専門チャンネルESPNでは昔の試合を再放送するしかなく、新たに視聴者を獲得するのは困難な状況だ。ネットフリックスの有料会員数は世界全体で3月末に1億7,400万人に達しているとみられる。直近の1カ月で700万人ほど増えた計算だ。すごいパワーだと思う。

■バイオヘルス

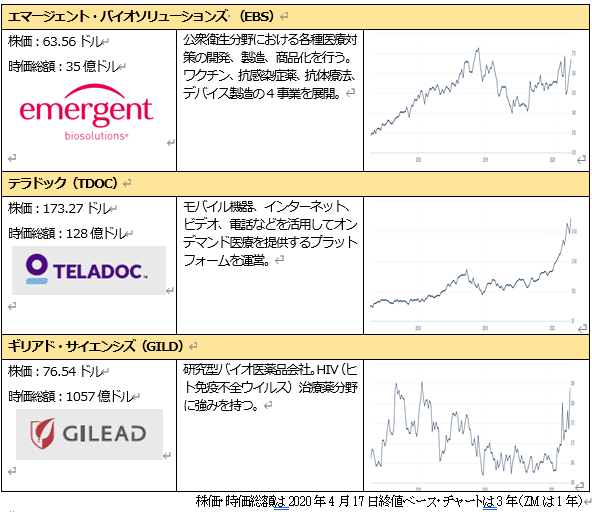

【エマージェント・バイオソリューションズ(EBS)】

同社はワクチンや治療法の開発、および他の製薬企業からの受託製造サービスを手掛けています。公衆衛生を対象としているため米国政府が最大の顧客であり、事業の大半は長期的な契約に基づくものだ。その意味で、将来の売上見通し、安定性、成長性といった面で、バイオヘルス企業の中でも最も確実性が高い企業のひとつだと言える。炭疽病・天然痘・コレラ・腸チフスのワクチンから、神経毒などのバイオテロへ対処まで守備範囲としているほか、米国で問題視されているオピオイド(鎮痛剤)の過剰摂取に対する薬剤の開発も手掛けている。新型コロナウイルスへの対処として、治療や予防のための「血漿由来薬剤」の開発に取り組んでいるほか、抗生物質の開発を手掛けるノババックス(NVAX)とウイルス感染治療薬を開発するバクサート(VXRT)と新型コロナウイルス向けワクチンの開発と生産で協力すると発表している。

【テラドック・ヘルス(TDOC)】

患者がコンピューター、タブレット端末、スマートフォンなどを通じて医師の診療を受けることができる遠隔医療プラットフォーム企業である同社は、黒字化はしていないものの過去5年間の売上高成長率は年平均55%と高く、2019年第4四半期の売上高も前年同期比27%増を確保しており、コロナショック以前から堅調な業績をあげていた。フォーチュン500企業の4割を顧客としており大企業に強いだけではなく、中小企業の顧客も増加しており、現在の会員数は5600万人となっている。従来の診療所での診察と比べ、遠隔診療は利便性が高くコスト効率が良いと考え、受け入れを行う保険会社も増えている。今回のコロナショックで、遠隔医療の優位性が一層認知されることになり、同社にとっては大きな追い風となっている。コロナショックが進行する中でも、株価は右肩上がりに上昇を続けており、直近株価174.25ドルは年初来108%増、つまり2倍の水準になっている。トランプ政権が遠隔医療サービスに対する従来の制約を緩和したことや、既存顧客企業の従業員に占める同社のサービス利用率が4割強にとどまっており潜在委顧客数が多いことなどを踏まえると、将来性が大きいグロース株だと言えるだろう。

【ギリアド・サイエンシズ(GILD)】

バイオ医薬品メーカー大手の同社が開発した抗ウイルス薬「レムデシビル」は、SARS(重症急性呼吸器症候群)やMERS(中東呼吸器症候群)治療での有効性が報告されており、それらのウイルスと構造が近い新型コロナウイルスでの治療効果が期待されている。レムデシビルの臨床試験で新型コロナウイルスに感染した患者の症状に急速な改善が見られ、ほぼ全ての被験者が1週間以内に退院できたという。その報告を受けて、4月17日に株価は9.7%上昇している。コロナショックの中で株価は乱高下を繰り返していたが、年初来の上昇率は28.76%に達している。同社の強みはレムデシビルだけではない。HIV(ヒト免疫不全ウイルス)治療薬分野でも複数の有力製品を有しており市場をリードしている。直近株価水準で株価収益率(PER)は約18倍、配当利回りは3.6%と魅力的な水準となっている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?