「悪性脳腫瘍患者の家族が代理意思決定をする際の手掛かり」に関する研究への協力について

以前、都立荻窪高校で「がん講座」で悪性脳腫瘍で喪った二男について講演をした、ということをTwitterに書いた後、とある方からDMが届きました。

脳脊髄腫瘍科で看護師としての勤務後、現在はとある看護系の大学院にいる、という方からで、「悪性脳腫瘍患者の家族が代理意思決定をする際の手掛かり」に関する研究をされている、とのこと。

私が協力しないで誰がするんだ、と、聞き取り調査の依頼をすぐにお受けしました。

※このnoteの最初の方で、その荻窪高校での講演「家族が癌になったとき」のレジュメを掲載しましたので、未読の方は是非。

https://note.com/katohmasafumiv3/n/n0ece9ed61c47

悪性脳腫瘍というのはそれ自体が希少な病気ですから、その家族の中から協力してくれる人を見つける、というのは生半可な努力ではできないことなのではないかと思います。

ましてや、喪った後の家族にとって「腫瘍によって自ら意思の決定ができなくなった患者に代わって重要なことを決めなければならなかったときの気持ちを聞かせてくれ」と言われて、なかなか「はいどうぞ」とは言えない人の方が多いかもしれません。

しかしもう僕は二男を喪った時点で、それまで7年間お世話になった都立神経病院と埼玉医科大学国際医療センターの医療従事者の皆様への巨大な感謝の気持ちを抱えていたため、いつか必ずお返しはできないまでも少しでもお役に立てる生き方をしたい、と考えてきました。

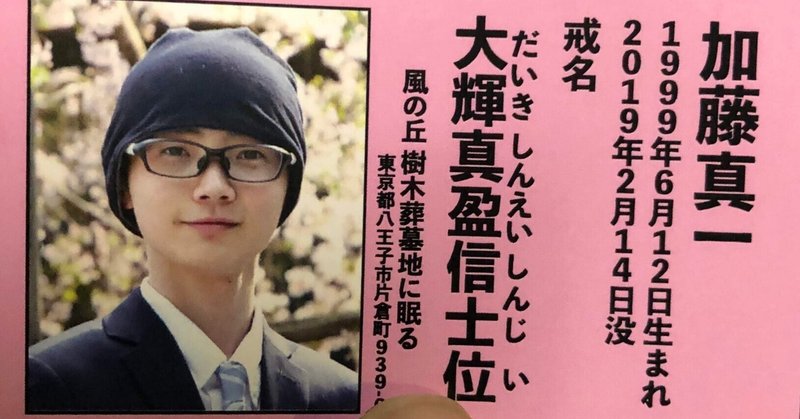

その背景には、うちの真一は最後まで諦めずに生き続け、ギリギリまで自分の意思を押し通し続け、その意思を周囲の私たちにも伝え続けてくれていたため、代理意思決定をするときにも夫婦の意見は一つだった、ということもありました。「真一ならこうしてほしいと言う」と胸を張って言うことができましたから。

なので、認知機能が低下して自分の意思を伝えることができなくなる患者の方も多い中、真一と私たちのケースはレアなのかもしれません。

そんな前提で、今日、お話をしてきました。

お話ししていく中で、記憶が曖昧だったので講演では話さなかったことや、高校生に対する講演としてはあまりに生々しいだろうと考えて遠慮したことも湧き出してきてしまいました。

そして、自分はこうだった、というお話をしていく中で、その頃支えてくださっていた地域の人たちや荻窪高校の先生方、そして妻や長男や娘はどんな思いだったんだろう、という方向にまで感情が溢れてしまい、途中で思わず嗚咽を漏らしてしまいました。

人の前で二男の話をして泣いてしまったのなんて、もしかすると初めてかもしれません。

相手が知っている人であれば、僕がまだ悲しんでいると思われたくない、という感情も働きますから、逆に冷静にお話ししますから。

初対面の方だったからこそ、さらに今回の話は個人が特定できないように成形されて使われる、という前提もあったため、そういうブレーキを用意せずに記憶を掘り起こして事実を話し続けたため、蓋をしてあった記憶も溢れてきてしまい、こんなことになってしまったのだと思います。

ただ、その隠れていた記憶が蘇ったことは、自分にとってもとても大切なことだったと思います。

何か、清々しい気持ちさえ、今はあります。

聞いてくださったTさん、ありがとうございました。

最初は「30分から1時間程度」とのことだったのに、話し終えて時計を見たら2時間も経っていましたし。

そこで。

もし、このnoteをお読みになってくださっている方の中で、私と同じように、家族に悪性脳腫瘍の人を持っていて代理意思決定の経験がある方がいらっしゃいましたら、ぜひ研究に協力して差し上げていただきたいのです。

これらの経験談を丁寧に分析して研究して論文に仕上げていただくことで、これから苦しむであろう悪性脳腫瘍患者の治療や看護をされる医療従事者のみなさんが、患者の家族と向き合うためのお役に立つことができ、ひいては胸が引き裂かれそうになっている家族の方々が医療従事者のみなさんから救っていただけるようになるきっかけを作ることができると思うのです。

調査は10月までとのことですので、気持ちが固まりましたら、このnoteのプロフィールページに私へのメール送信QRコードがありますので、ぜひご一報ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?