note囲碁ドリル:2眼について

今回から囲碁講座を始めます。入門編のまとめはこちらです。

本因坊戦の1局目は一力棋聖が勝利

5/18(木)~19(金)に行われた本因坊戦の1局目は一力棋聖が勝利しました。

一力先生が中央に蔓延っていた井山先生の黒石の2眼を奪い、取ることが勝負に直結しました。

今日は囲碁を打つ上で重要な2眼のお話です。

2眼とは着手禁止点を2つ以上持つこと

2眼を持つとは着手禁止点を2つ持って相手から取られない状態にするという意味です。

着手禁止点=眼

ここで用語解説になりますが、着手禁止点の事を眼と呼びます。

ただし着手禁止点よりアタリが優先されるので、眼が1つ以下しかしかない石の一団は相手に取られてしまいます。

1眼の例

まずは図1をご覧ください。

図1ではAの地点(四4)が黒の眼になりますが、同時に白からアタリの状態のため、白からAに置かれると黒の一団は取られてしまいます(図2)。

2眼の例

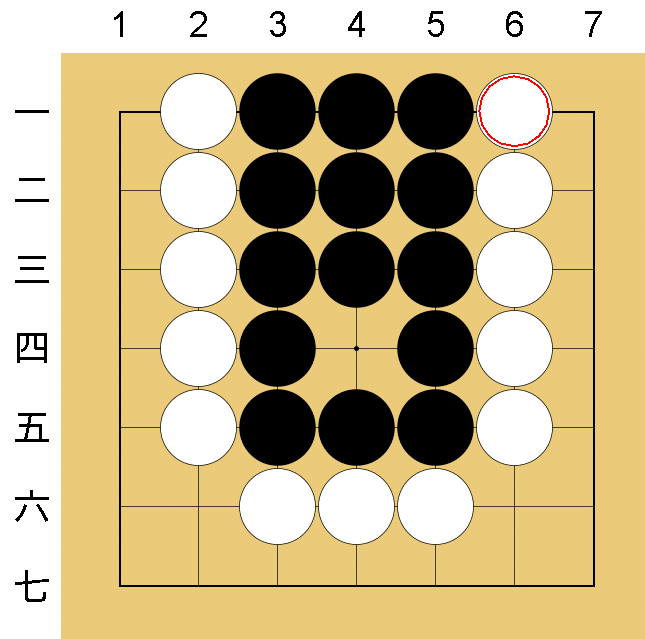

次は図3をご覧ください。

今度は黒の眼が2つありますね。

黒の眼が2つある=白の着手禁止点が2つあるという状態です。

着手禁止点が2つ以上ある=アタリにならない状態とも言えます。

これにより眼が2つ以上ある石の一団は相手に取られることはありません。

ただし間違って黒からAやBに置くと1眼になってしまうので注意です。

図4の黒は2眼あるので、白が井山先生でも一力先生でも黒を取ることはできません。

2眼以上を持つ石の一団は死なない

上記のように2眼以上の石の一団は取られないので生き、逆に1眼以下の石の一団を死にと囲碁では表現します。

囲碁の解説で石が生きた。石が死んだと耳にすることがあると思いますが、2眼を持つか持たないかと言う意味になります。

サポートありがとうございます。微力ながら囲碁の普及に貢献したいと考えています。サポートは棋書や囲碁の遠征に使用させて頂きます。他にも囲碁の記事を投稿しているので、読んで頂けると嬉しいです。