仲間がくれた最初で最後の晴れ舞台 〜あの日見た背番号11を追いかけて〜

「いつか必ずあのマウンドに立ってやる」

大学日本一の瞬間、歓喜の渦に包まれたその場所をTV越しに見つめていた僕はそう心に誓った。

現役最多22名のプロ野球選手を輩出している東京六大学の名門明治大学野球部に入部することを決意したのは高校3年の秋。

偶然TVで明治神宮大会の決勝戦を観ていた僕は、日本一の瞬間マウンドで両手を高く突き上げる明治大学背番号11のピッチャーに心を奪われた。

“俺も背番号11を着けてあのマウンドに立ちたい”

進路に悩んでいた当時の僕はその瞬間から“明治大学野球部”が第一志望になった。

指定校推薦での受験だったため、冬には合否の通知が届いた。

結果は合格

しかし、嬉しいだけのはずのその“合格”の二文字が「人生の夏休み」とも呼ばれる大学生活の4年間を全て野球に捧げることを意味する“烙印”に見えた。

六大学随一の質と量を兼ね備えた明治大学野球部の練習についていくためにはまず身体作りが必要だと思い、合格通知が届いたその日から5kmのランニングとウエイトトレーニングを行なった。その結果、65kgだった体重が春には72kgに達し“これで周りの選手とも対等に渡り合える”という自信になった。

しかし、その“一冬をかけて培った自信”が“ただの過信”だったことを入部初日に思い知らされる。

「こんな球を投げる奴が同学年にいるのか」

自分より20cmも上背がある男の荒々しいピッチングを見てそう思った。

後にドラフト1位で横浜DeNAベイスターズに入団する入江大生だ。

「これからコイツとエースナンバーを懸けて戦わなければいけないのか」

自分とは比べ物にならないほど圧倒的な力の前に愕然とすると共に、これからライバルとして競い合わなければいけない同期の存在を、どこか幼い頃に憧れたプロ野球選手を見るような羨望の眼差しで眺めている自分がいた。

3年後に入江との勝負に勝ち明治のエースナンバーである背番号11のユニフォームを着て神宮球場のマウンドに立っている自分の姿などとても想像することができなかった。

“4年間試合に出られないまま引退するのかな”

そんな言葉まで頭に浮かんだ入部初日だった。

入部して1ヶ月が経ち、スポーツ推薦で入部してきた13人の同期は早々と1軍のオープン戦に出場し結果を残している。一方の僕はその同期の打球や投球の判定をスコアボードに表示する点滅係をしていた。ストライクなら「S」のランプを点灯させ、ボールなら「B」のランプを点灯させる。

そんなコンピューターでもできる作業をしているのが僕の仕事。

僕の定位置はマウンドではなく観覧室の冷たく固い椅子の上にある。

誰がどう見ても雑用だった。悔しかった。情けなかった。

”こんなことをするためにこの野球部に入ったわけではない”

そう思っても、スポーツは結果が全て。結果を出す選手が試合に出場する。

至ってシンプルだ。

それ故、残酷なまでに自分の現在地が測れてしまう。

その理想と現実の乖離に向き合い、挑み続けられるかどうかに、アスリートとして、いや、人間としての真価が問われているのだろう。

“試合に出たいならレギュラーより上手くなればいい”

ただそれだけだった。しかし、頭では簡単に理解できるただそれだけのことがどれ程難しい事なのか僕には分かっていたからなかなか覚悟が決まらなかった。

そんな時、入部前に交わした父との約束が頭に浮かんできた。

「4年間補欠で終わるかもしれないが、諦めずにやり抜け」

こんなところで諦めていたら、息子を信じて送り出してくれた父を裏切る事になる。

今僕がしなければいけないことは試合に出れるかどうかを頭で考えることではなく、試合に出るために身体を動かすことだ。

覚悟が決まった。

そこからはひたすらレベルアップするために時間を費やした。

速い球を投げるために必要な筋力と柔軟性を手に入れるために、週4回のウエイトトレーニングと毎日お風呂上がりにストレッチを行なった。

効果はすぐには現れなかったが、一冬超えた時には自分の投げるボールにこれまでとは違う確かな手応えを感じていた。

そして迎えた2年の春

なかなか1軍の試合に出ることはなかったが、2軍戦でチャンスをもらい結果を残せている実感があった。

”このまま頑張れば1軍に上がれるかもしれない”

そんな希望が見え始めていた。

そこからも2軍戦での登板が続いたが3年夏のオープン戦で初めて1軍の試合に帯同した。それも秋季リーグ戦のメンバー選考真っ只中の大事な試合に。

3年の秋季リーグ戦を終えると就職活動が本格化するため、自分にとってはその登板が“ラストチャンス”だった。

結果は1イニングを投げ切ることができずに降板。

これまで3年間積み上げたものが一気に崩れていく音がした。

「こんな結果じゃ、ベンチ入りさえ叶わない。就活に切り替えよう」

そう無理矢理自分の気持ちに折り合いをつけ、野球から自分を遠ざけた。

翌日

大声を張り上げ、練習着を泥まみれにしながらボールを追いかけている仲間の姿を見つめている自分はシワ一つない真っ新なリクルートスーツを身に纏っている。

昨日までは自分もあの場所にいた。

今日から僕のユニフォームはこのリクルートスーツ。

スパイクではなく革靴で歩いている自分の姿に“野球選手としての終わり”を実感した。

春になり面接の機会が増えた。面接官が必ず聞く

「大学時代に頑張ったことは何ですか」

この質問に答えられなかった。

もちろん野球しかやってこなかったのだから「野球です」と答えるべきだということは分かっている。

しかし、“頑張った”と過去形にしてしまうともう二度と神宮のマウンドには立てない気がして、どうしても言えなかった。

そんな気持ちを抱えたまま就活をしている学生を企業が欲しいと思うはずがなく、野球部の同期がそれぞれ内定をもらい6月で就活を終えるなか、自分だけが内定をもらえないまま8月を迎えた。

リモート面接が主流だったため、就活生は寮の中の一室で面接を受ける。

ある日12時から最終面接をしていると、昼食を食べに練習から寮へ帰ってきた後輩2人の声が聞こえた。

「やべ〜〜!マジ腹減ったーーー!」

「おい!静かにしろよ!金光さんが面接してんだろ!」

「え!!金光さんまだ内定もらってないの!?」

「だから聞こえるって!」

その会話が聞こえてから面接に集中できていないのが自分でもわかった。

怒りというよりそんなことを言われている自分の情けなさに腹が立った。

その明らかな動揺を面接のプロが見逃すわけもなく、予定されていた面接時間の半分で終了。

2日後、不採用通知のメールが届いた。

社会人で野球を続ける選手は4月に開催される春季リーグ戦が最大のアピールの場であり、そこで活躍すれば社会人チームから声が掛かる。しかし、コロナ禍により4月ではなく8月に開催されることになったため、その時点では所属先が決まっていない者が多くいた。

さらに、試合数も減少しているため、一つ一つの試合がぶっつけの最終面接のようなものだった。

“結果を出さなければ野球を続けることができない”

とてつもなく不安なはずだ。

その重圧から逃げることなく、夜遅くまで練習している同期の姿を見て、自分の悩みや葛藤が小さなものであると気づかされた。

それ以降、その質問に対しては

「野球を頑張りました。そして今も頑張っています!」

と答えるようにした。

自分の4年間の大学野球を全て語るのに30分の面接時間はあまりにも短かく、上手にまとめて話すことができなかったが、その熱量が面接官にも響いたのだろうか、同期で一番最後の内定を9月にもらった。

内定をもらい就活を終えた者は、練習のサポートに回るのが通例だった。半年以上野球から離れていた就活生がそこから練習を再開しても到底他の選手には勝てないし、サポートに徹した方がチームの為にもなるからだ。

自分もサポートメンバーに回ろうかと思ったが、選手としてプレーする道を選んだ。

そうさせたのは、ひとりの男の存在である。

その男とは高校野球部の同期、藤内裕夢だ。

彼は一浪して早稲田大学野球部に入部した。

一年時は選手としてプレーしたが二年に上がる際にチーム事情で選手の道を断念しマネージャーとしてチームに携わることになった。

高校時代から真面目で誰よりも練習し、神宮でプレーすることを夢見ていた彼はもうその夢を追うことすらできない。

僕も、もう神宮でプレーすることは叶わないかもしれないが

”アイツの分も最後まで選手を続けよう”

そう思い、選手を続ける道を選んだ。

しかし、プレーで貢献するにはあまりに力不足だったため、何か他の形でチームに貢献できる術を模索していた。そんな時に監督から「データ班としてチームの力になってくれないか?」と声をかけて頂いた。

それは事実上選手としての戦力外通告だったが、これまで共に頑張ってきた仲間の為になるならと喜んで引き受けた。

そこから、対戦相手となる5大学の過去の試合動画を片っ端から見漁り、傾向を把握し対策を練った。

慣れないパソコン操作でミーティングに使う資料を作成したり、動画編集をしたりするのは想像以上に大変だった。

データミーティング前夜は寮の消灯時間が過ぎても、同部屋で寝ている仲間を起こさないように小さな灯りで作業をした。

それでもデータミーティング後に仲間がかけてくれる「ありがとう」の言葉が嬉しくて、この仲間の為ならどんな苦労も苦労とは思わなかった。

そして、4年間の集大成となる秋季リーグ戦を僕は選手兼データ班として迎えた。

第一週の早稲田戦に1敗1分と幸先の良いスタートとはならなかったが、2カード目の立教、3カード目の法政に連勝し、6戦終了した時点で勝ち点4.5と上位につけていた。4カード目の慶應戦に勝ち越せれば優勝も見えてくる。

”この慶應戦で全てが決まる”

そう思い、他大学にかけたデータ分析時間の倍以上を費やし慶應戦の対策を練った。

オープン戦で1打席しか立っていない選手の情報も事細かに分析し、相手投手の全投球を配球チャートに記録するなど、できる対策の全てを行った。

”大丈夫、勝てる”

満を時して迎えた、対慶應大学初戦。

4回裏に先制を許すが、試合終盤の7回表に逆転する。

このまま逃げ切ることができれば優勝に大きく前進する。

しかし、最終回に同点に追いつかれ、初戦は引き分けに終わった。

初戦を勝ちきれなかったことで、2戦目を落とすと優勝の可能性が消滅してしまう。絶対に勝たなければいけない試合だった。

迎えた翌日の第2戦。初回に先制をし、3回に追加点を上げ最高の立ち上がりだったが4回に同点に追いつかれてしまう。

そして、迎えた5回の表。慶應の攻撃。

連打を浴びツーアウト満塁のピンチを迎えた。ここを無失点で切り抜けることができればこちらに流れが来る大事な局面。

次のバッターが投手のため、完全に代打が出されるケースだった。

代打で出てくる可能性がある選手も全てデータをとっていたからその策は想定内だった。

しかし、相手の監督はベンチに腰を下ろしたまま。

”代打を送らないのか?”

一瞬戸惑ったが、次のバッターはこの試合がリーグ戦初登板初打席の投手。

”こんな初打席の投手がこの場面で打てるわけがない”

確信していた。

簡単に追い込み、カウント1ボール2ストライクで迎えた4球目。

高らかに打ち上がった打球はレフト上空を襲う。

レフトフライに見えたが、レフトは背を向けて後退を始める。

退がる。尚も退がる。

結局一度もこちらを振り返ることなくフェンス手前で足を止めた。

「嘘だろ...」

思わず出たその声は、慶應側の歓声で掻き消された。

“満塁ホームラン”

まさかだった。

六大学野球史上初の初打席満塁本塁打。

こんなことが起こっていいはずがなかった。

これまで何時間もかけて相手選手の癖や特徴を研究し対策を練ってきた。

それが唯一、唯一データの無い選手によって僕らの優勝への道が閉ざされた。

もしも、

もしもあの選手のデータをとることができていたなら。。。

「俺のせいだ...」

自分を責めることしかできなかった。

そして野球の神様はあまりに非情だとも思った。

優勝に懸けていた想いの分だけ、その反動は大きかった。

学生野球にこの言葉は決して相応しいとは言えないが、優勝がないなか迎える最終カードの試合は実質消化試合と言っていい。

その最終カードの東京大学戦に対しての戦意が喪失していた。

それは、試合に出る選手もそうで無い選手も。

無論データ班であるこの僕も。

しかし、「最終カードの東大戦は俺たち4年生にとって最後の試合になる。最後まで戦う姿勢を後輩に見せて引退しよう。」

この主将の言葉で全員の想いが一つになった。

そこからの練習はいつも以上に迫力があった。

後輩に何かを伝えるように、懸命に白球を追う同期の背中を誇らしく思った。

“この仲間と出会えて良かった”

一緒にノックを受けながらそんな気持ちに浸っていた。

最終カードの東京大学戦の前夜、寮で夕食をとっているとみんなから

「金光明日チビんなよ(笑)」

「金光さん明日頑張ってください!!」

と声をかけられた。

何のことかわからずに聞き流していたが、部屋に戻りLINEを開いて驚いた。

明日のベンチ入りメンバーに自分の名前が載っていたのだ。

目を疑った。

何かの間違いだと思った。

データ班としてチームに貢献することを決めたあの日から、神宮のマウンドに対する想いは日に日に消えていった。

データ班としてチームに貢献できていることに喜びを感じていたし、一度就活のために野球から離れた自分がその想いを持つべきではないとも思っていたからだ。

しかし、そのチャンスがたった今与えられた。

まだ状況を理解できていないなか、ふともう一件LINEの通知があることに気づいた。

「ベンチ入りおめでとう」

裕夢からだった。

マネージャーとしてリーグ戦の運営をしているため、明日のメンバーを事前に知っていたらしい。

”彼の存在がなければ、今の自分はない”

そんなドラマでしか聞いたことのない言葉が、今の自分にはしっくりきた。

「ありがとう。裕夢の分も頑張るよ」

そう返信して、眠りについた。

試合当日、マイクロバスで神宮球場へ向かうなか、到着5分前となったところで車内にFUNKY MONKEY BABYSの「あとひとつ」が流れる。

この曲が明治大学野球部のファンファーレだった。

試合開始は14時1分。

先発ピッチャーはもちろん入江だった。

11番がよく似合っている。

1位指名されたドラフト会議から数日しか経っておらず、観客は一躍時の人となったその男を写真に収めようと必死にピントを合わせている。

そのレンズ越しの眼差しは入部初日の僕のそれと同じだった。

彼はあの日から今日までずっとプロ野球選手だったのだ。

ただ一つ違うのは、今僕はプロ野球選手としてではなく、頼れるチームのエースとして彼を見ているということ。

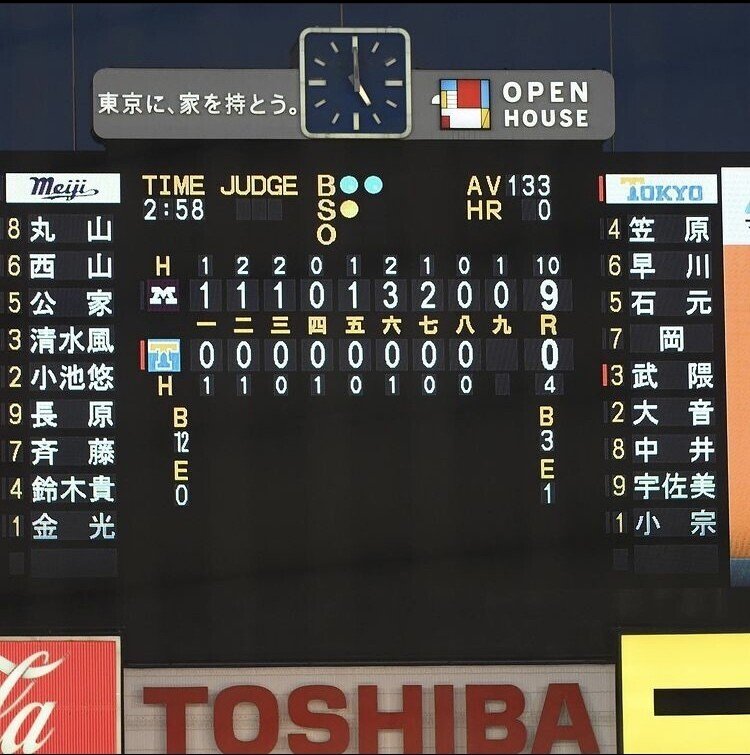

背番号11は東大打線を全く寄せ付けないピッチングでスコアボードに0を並べていく。これがドラフト1位のピッチングだと言わんばかりに相手打者を圧倒していくその姿は4年間の成長を物語っていた。

彼は高校時代に作新学院の4番打者として3試合連続本塁打を放ち夏の甲子園を優勝に導いた。

僕らの世代で“作新の入江”の名を知らない高校球児は誰1人いなかった。

そんな世代のトップを走っていた彼が、投手として明治大学に入学し、初勝利を挙げたのは3年の春。

それまではなかなか求められた期待に結果で応えることができなかった。

「打者を続けていた方が良かった」

「あのピッチングじゃプロにはいけない」

などと、時に心ない言葉も耳にした。

しかし、彼はそんな外野の声に負けることなく誰よりも努力をしてきた。

冬場は肉体改造のために食事の量を増やし、色々なサプリメントを試した。また、完投するスタミナをつけるために全体練習後も1人黙々とランニングを続けていた。

そんな姿を同じ投手として間近で見てきたから、ドラフト1位で彼の名が呼ばれた時は自分の事のように嬉しかった。

”このチームの11番は入江しかいない”と誰もが認めるエースになった。

そのエースがが初回から数えて6つ目の0をスコアボードに並べたところで、学生コーチから「ブルペンで肩を作っといて」と言葉をもらった。

一瞬戸惑いを見せたが、僕は慌ててベンチに置いてあったグラブを持ち、ブルペンに走る。

先にブルペンで肩を作っていた後輩投手に場所を譲ってもらい、ゆっくりとキャッチボールを始めた。

徐々にその距離を伸ばしていきプレートに右足がかかったところで、ベンチにいる主将の公家と目があった。こちらに拳を向けて何かを言っているようだったが、ちょうど明治が得点を挙げ、球場内が歓声に包まれていた為うまく聞き取ることができなかった。

しかし、口元の動きとその真剣な眼差しが

“お前を必ずマウンドに上げてやるからな”

そう言っている様に見えた。

新チームが始動した1年前、「新キャプテンが誰になるか」という必ず議論される問題が話題に上がることすらなかった。

チーム全体が“公家しかいない”とわかっていたからだ。

それほどキャプテンシーのある漢だった。

僕らの代は個性が強い者の集まりだったため、1年生の頃は上級生に叱られてばかりだった。同期の仲が良すぎることで、悪いことは悪いとお互いを注意する厳しさを持てずにいたのだ。

そんな状況を変えたのが公家である。

寝坊や遅刻をした同期には「しっかりしろよ!」と強い口調で自覚を促し、自らの行動や姿勢で同期に「仲間とはどうあるべきか」を示した。

彼自身とても仲間想いで情に厚い性格のため、仲間に対して厳しく接するのは憚られたと思うが、それがチームの為になるならと嫌われ役を買ってでた。

僕らの学年がミスをすると公家が代表で「お前がしっかりしてないからこの学年はたるんでるんだよ!」と叱られた。

そんな理不尽な説教を受けても、彼は「お前らがミスしたせいでなんで俺が怒られなきゃなんねぇんだよ!」とは一度も言わなかった。

その姿を見て、皆が「これ以上アイツに恥をかかせるわけにはいかない」と気持ちを一つにした。

曲者揃いのこの学年がここまで堅い結束力で結ばれたのは彼の功績なしには語れない。

このチームのキャプテンが公家でよかった。

誰もがそう思っていた。

8回裏の東大の攻撃が終了した頃、肩を作り終え待機しているとブルペンの電話が鳴った。

ほんの数秒の会話の後で受話器を置いた後輩から

「最終回金光さんでいくそうです」

と伝えられた。

もう一度肩を作るためブルペンで投球を再開する。

そこへ、アイシングを終えたエースがやってきた。

鼓動が早くなるにつれ短くなっていく投球テンポ。

そんなあからさまに緊張している僕に

「大丈夫だ落ち着け、楽しんでこいよ」

穏やかな口調でそう語りかけてくれた。

その言葉で少し緊張がほぐれ、

“自分が4年間やってきたことをやるだけだ。それ以上でも以下でもない”と気持ちを整理することができた。

時計の針は17時を過ぎようとしていた。10月下旬の秋空に照明が灯る。

9回表の明治の攻撃が終了した。

ブルペンでの最後の一球を投げ終え、4年前TV越しに見つめていたあのマウンドへ駆けていく。背番号41を背に。

あの日憧れた数字より30も多い背番号だったが、その重さの分だけの努力をこの4年間でしてきたつもりだ。

投球練習を終え、高まる気持ちを抑えるため深呼吸をし、後ろを振り返る。

電光掲示板の一番左下に自分の名前があった。

人生で一番見慣れたはずのその2文字を思わず二度見してしまうほど、いつも何気なく見てきた電光掲示板に自分の名前が表示されていることに違和感があった。

先頭打者を四球で歩かせてしまい、どうにか自分のピッチングを取り戻そうとしている間に塁が全て埋め尽くされていた。

最後のマウンドを楽しもうと思ったが、とてもそんなことを思える精神状態ではなかった。

しかし、

一球投げるごとに周りの野手が声をかけてくれる。

ストライクが入ると観客が拍手を送ってくれる。

自分がドラマの主人公になったかのような夢の様な時間だった。

この時間がいつまでも続いて欲しい。

そう思った。

しかし、2点を許し尚も2アウト1、3塁の場面でベンチにいる監督が主審に向かって歩き出した。投手交代だ。

「ここまでか」

心の中でそうつぶやいた。

なんとかツーアウトまでこぎつけたが、“あとひとつ”のアウトをとることができなかった。

悔しいという気持ちと、“自分らしいな”とどこかこの状況を素直に受け入れている自分もいた。

右手のボールを救援に来た高橋に託し、最初で最後のマウンドを後にする。

ベンチに帰っていく時、顔をあげることができなかった。

9−0と圧勝ムードで9回まで来た試合を自分の不甲斐ないピッチングで水を差してしまったと責任を感じていたからだ。

しかし、スタンドから

「いいもの見せてもらったぞー!ありがとー!」

「4年間よく頑張ったなー!おつかれさまー!」

と声が聞こえた。

一瞬だけ顔を上げると、僕に向かって拍手を送ってくれている観客の姿が映った。立ち上がってタオルを振っている人もいた。

これほどまでに、自分がスポットライトを浴びたのは初めてだったから観客の視線を一様に集めている自分がちょっとだけかゆかった。

そして、この瞬間を迎えるまでは、レギュラーとして試合に出ている選手に対して、あの大勢の観客の前でプレーできて羨ましいという憧れの気持ちだけだったが、試合で結果を出すことへの重圧、自分のワンプレーがチームの勝敗を左右するというプレッシャーと日々格闘しながら毎試合堂々とプレーをしている仲間に改めて尊敬の念を抱いた。

ベンチに戻り、僕が下を向いていると入江が側に来て

「神宮のマウンドどうだった?」

と訊いた。

「俺にはまだ遠かったかも(笑)」

と答えた。

なるべく明るい表情で答えようと試みたが、それがかえって苦笑いの様になってしまった。

“遠かった”と答えたのは、マウンドからホームベースまでの物理的な距離が遠く感じたということと、いつか手が届くと思っていた背番号11に、まだまだ遠く及ばないことを実感したからだ。

「そっか、おつかれさま」

そう言って、彼は僕の右肩をポンっと叩いた。

帰寮後、夕食を済ませお風呂に入ろうとした時、LINEの通知音がした。

誰からだろうと、LINEを開くと親父からだった。

ネット記事のURLの後に短い文章が綴られていた。

「去年の明治大学には『日本一の投手』がいたけど、今年は『日本一幸せな投手』が生まれたな」

(無論“去年の日本一の投手”とは現広島カープの森下暢仁投手である。)

親父からのメッセージの意味を理解したのは記事を読んでから。

自分をベンチ入りさせようと公家が監督に進言してくれたこと。

「金光をマウンドに立たせたいのなら点差を離せ」

という監督の言葉に仲間がひとつになってくれたこと。

そのどれもが僕を日本一幸せな投手にするには充分すぎることだった。

嬉しくて、有難くて、この気持ちを言葉で伝えなければならないとキャプテンの部屋をノックした。

「響。俺をマウンドに立たせてくれてありがとう」

「俺は何もしてないよ。お前がチームの為にしてくれた事を、みんながお前にしてあげたいと思ったんだから当然だろ」

交わした言葉は多くなかったが、4年間を共にした仲間とはそれだけで分かり合えた。

親父が言う通り僕はあの瞬間日本一幸せな投手だった。

いや、“日本一の仲間”を持った幸せな投手と言った方が適当だろう。

最後にこんなご褒美を用意してくれていたとは、野球の神様はとても情に厚い方なのかもしれない。

4年間1度も試合に出る事なく引退することまで覚悟したあの日から、諦めずに最後まで続けてこれたのは、親父との約束や、もう選手としてプレーできない男の存在、そして4年間苦楽を共にした仲間との絆があったから。

人は誰かの為を思った時、実力以上の力が発揮されるのかもしれない。

スポーツは僕にその事を教えてくれた気がする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?