【DTM】ギター録音のレイテンシーを減らす3つの方法(設定編)

ギター録音は1フレーズずつ弾いてつなぎ合わせる、という最終手段を常用しているヘタレギタリスト、ダサメロンパンです。

Ampilitubeなどのギターアンプシミュレータープラグインでの録音の際、演奏してから聞こえるまでのタイムラグ(レイテンシ)のせいで演奏がしづらいと感じること無いですか?

僕自身、このレイテンシ問題には悩んできましたし、以前、その解決方法解消について相談されたこともありました。

その時は、PCやオーディオインターフェースを高価なものに変更することで解決しましたが、それにはお金がかかるという問題があります。

PC内部で処理を行うソフトウェア系のアンプシミュレータを使う上で、どうしてもレイテンシは切って切り離せない問題です。

そこで、ギター録音でのレイテンシを小さくする方法をこれから3回に分けて、紹介していきます。

これさえ理解しておけば、極力お金をかけることなく、快適な録音環境を得ることができるようになります。是非チェックしてみてください。

それでは行ってみましょう!

(この記事は7分で読めます。)

レイテンシーとは何か?

レイテンシーとは直訳すると「遅れ」ということです。

何の遅れかと言うと、ギターを弾いてから、パソコン内部のアンプシミュレーターを通って演奏した音が耳に届くまでの時間の遅れです。

DAW上でamplitubeや、bias ampなどのギターアンププラグインを通して録音すると、演奏してから音が聞こえるまでにほんの僅か音の遅れが生じます。

通常、この遅れはほんの僅かの時間ですが、自分が弾いたタイミングとその音が聞こえるタイミングが違うため、違和感を感じます。

レイテンシーが発生する理由

では、なぜ、レイテンシが発生するのか。そのメカニズムはこうです。

ギターはアナログ信号のため、DAWにデータを取り込む際にデジタル信号に変更しています。

アナログ (変換)→ デジタル

この作業はオーディオインターフェースを経由する際に、パソコンのCPUを使って行われています。

このアナログ信号をデジタル信号に変換する処理には時間がかかるため、それがレイテンシーとなって現れます。

レイテンシーの大きさは、パソコンのスペック、オーディオインターフェースの性能に依存します。

パソコンのスペックやオーディオインターフェースをグレードの高いものに変えることで改善を図るのが一般的です。

シンプルに言えば、課金すればいいわけです。

なお、仕組み上、ソフトウェアプラグインではどうしてもレイテンシーは発生します。ゼロにすることはできません。

違和感を感じない程度にレイテンシを減らすのがゴールとなります。

このレイテンシをどう詰めるのかに、ギタリスト系DTMerは躍起になるわけですね。

ここではこの根深い、レイテンシー問題に切り込みたいと思います。

レイテンシーの解決法の2つの方向性

レイテンシーを減らすには大きく分けて以下の2つの方法があります。

1、ハードウェアのアンプシミュレーターを使う

2、ソフトウェアのアンプシミュレータ周りの設定を詰めて解消する

1は、line6社のhx stompやBOSSのgx-100などのハードウェアのアンプシミュレーターを通す方法です。

この方法のメリットとデメリットですが、メリットはそもそもパソコンの処理を必要としないため、レイテンシーが少ないことが挙げられます。

また、フットスイッチ等が付属されている機種の場合は、スイッチを踏むことでエフェクターを切り替えることができます。

一方で、デメリットとしては、置き場所が必要であることや、物にもよりますが数万円程度の費用がかかることが挙げれます。

また、PCを内部に音の設定を保存できないこともデメリットです。

実際、DTMで曲作りをしていると、ちょっと手直ししたいな、とか引き直ししたい、などの事が多いため、この設定を保存できない、というのは地味に効いてきます。

このデメリットを解決できるのが、ソフトウェア系のアンプシミュレータの利点です。

そこで、この記事では、ソフトウェアシミュレータでの録音の際のレイテンシーを詰める方法を取り扱います。

ソフトウェアアンプシミュレータのレイテンシを詰める3つのステップ

では、本題のレイテンシを詰める方法です。大きく分けて3つの手順がありますので順に解説していきます。

3つのステップ

ステップ1、DAW設定を見直す

ステップ2、スタンドアロン版プラグインを併用する

ステップ3、PC、インターフェース周りのグレードアップ

ステップ1:DAW設定を見直す

1つ目は、DAWの設定を見直すことです。

レイテンシー関係の重要な設定としては、バッファサイズと言うものがあります。まず、このバッファサイズを見直すことから始めます。

バッファサイズとは

オーディオインターフェイスに入力された信号を一時的に溜めておく場所のこと。このサイズが小さいほど、データを早く出力するので、レイテンシーが小さくなる。

上記にあるように、バッファサイズを小さくすることで、レイテンシーを減らすことができます。

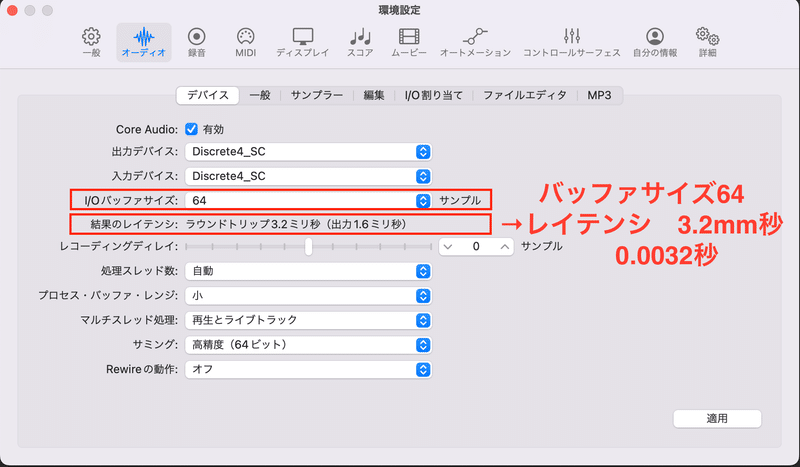

手順としては以下のとおりです。Logic pro Xを例にします。

このサイズが小さいほど、データを早く出力するので、レイテンシーが小さくなります。

上記では、バッファサイズは256となっています。その時のレイテンシは11.9ミリ秒となっています。ミリ秒とは1 秒の1000分の1なので、0.0119秒です。

相当短い数字ですが、それでも、なんとなく、遅れを感じることがあります。そこで、もっとバッファサイズを短くしてみます。

上記はバッファサイズを64にした結果です。レイテンシは3.2ミリ秒で0.0032秒まで短くなりました。

このようにバッファサイズを小さくすることで、レイテンシを短くできるわけです。

「じゃあ、バッファーサイズを一番小さくすればいいんじゃないか?」と思いませんか?

それが罠で、バッファサイズを小さくするほど、パソコンに大きな負荷がかかり、小さくしすぎると、限界を超えて、音がプチプチなってしまいます。

それはそれで不快なので、今度はバッファサイズを大きくする必要があります。

どこまで短くできるのかは自分のPCのスペック、特にCPUの処理能力に依存します。

レイテンシを感じない範囲で、どこまでレイテンシを短くできるのかがミソになってきます。ご自分の環境に合わせて、ちょうど良いバッファサイズを見つけてください。

おまけ

低レイテンシモードの活用

もう一つの方法としては、DAWの環境設定で、低レイテンシモードを選択する方法があります。

設定を変えるだけの簡単な方法なので、これも知っておいてください。

<設定方法>

◯環境設定→プラグインのレイテンシの「低レイテンシモード」にチェックを入れる。

低レイテンシモードは、録音時の負荷を減らすことでレイテンシを減らす方法です。そのため、録音時にバックから聞こえる再生音が劣化します。

例えば、ドラムにかかっているエフェクターがカットされ迫力が無くなったり、場合によっては、ギターアンプシミュレーターそのものがカットされることもあり、僕はあまり使えない印象はあります。

とりあえず試してみて、うまくいくようだったらラッキーぐらいの感覚がいいかと思います。

まとめ

以上、ギター録音のレイテンシーを詰めるステップ1として、「DAW設定を見直す」について解説してきました。

PCやオーディオインターフェースの買い替える前に、まず設定を見直してみてください。

長文になってきたので、ステップ2以降は別の記事で解説したいと思います。それでは!

次の記事はこちら! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓

*********************

最後まで読んでいただき、

ありがとうございます!

少しでもあなたのお役に立てたら嬉しいです!

スキ、いいね、フォローをポチッっと

していただけたら、今後の活力になります。

*********************

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?