暮らし方と姿勢と歯の関係

頭蓋骨は1つの塊ではなく23個もの骨で構成されており、びっしりひしめき合っています。この、骨と骨の接続部分を縫合面と言いますが、この縫合面は死んでしまった人の頭蓋骨は固く、一塊のように見えますが、生きているときの頭蓋骨の縫合面は段ボールほどの柔らかさがあり、細かい頭蓋の骨には筋肉や膜などが左右均等に収縮し合えるように付着しております。この筋肉には自分の意志で動かせる筋肉と自分の意志とは無関係に動いている筋肉があります。なので、歯科治療時に間違った首の傾斜でかみ合わせを作ってしまったり、普段の悪い姿勢などにより、知らず知らずのうちに頭蓋骨の縫合面は、たわんでいることがあるのです。

このズレにより下あごが奥に入り込んでしまい舌の奥の位置が喉側に落ち込んでしまったり、本来均等な左右の筋肉が不均一になるせいで、付随する頭や顔回りをはじめ、繋がっている首や体の筋肉が連鎖して体が捻じれてくるのです。首の筋肉、神経は肩関節、骨盤と連動しています。

舌の根元の筋肉(口蓋舌筋)は上あごの骨(口蓋)につながっており、舌の先端まで延びています。下あごの奥歯を削るとこの筋肉はたるみ、口蓋を後ろに引きます。舌が前に出てきて舌が喉奥に下がり同時に奥側の歯肉の土手は上がり下あごは前のめりに傾斜します。

また別の筋肉(口蓋帆張筋)は口蓋下に付着し蝶形骨を通って側頭骨後方耳穴の真下の根元(後頭骨との境目)に付着しています。

上顎の奥歯の幅や高さが無くなると歯茎の奥側の土手自体が下方向に僅かに下がります。(上顎骨が前歯が上方向奥歯は地面側に傾く)これは口蓋帆張筋が収縮して蝶形骨と上顎骨の隙間に口蓋が挟まっているのですが、蝶形骨が後ろに引かれることでここに隙間ができ軟口蓋が上がって隙間ができた分、上顎骨の後ろが落ちる感じです。

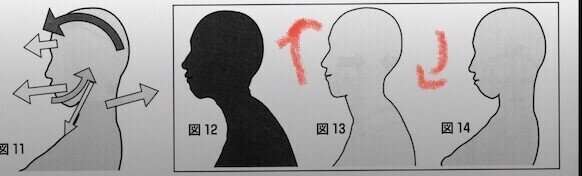

また、蝶形骨の口蓋と接触している部分が後方に引かれることによって側頭骨後方は後ろに傾き上顎骨後方との距離が縮まって後頭骨が下がり、首の後ろ側が縮まります。顎先が上がってぽかんと口を開ける姿勢になります。 図13

片方の奥歯の土手にまつわる筋肉が非対称になると二つに分かれている上顎骨の片方だけが奥が後ろ上方向に傾き、前歯が下がり、これにより左右の前歯はズレることとなります。

歯の幅によるズレ

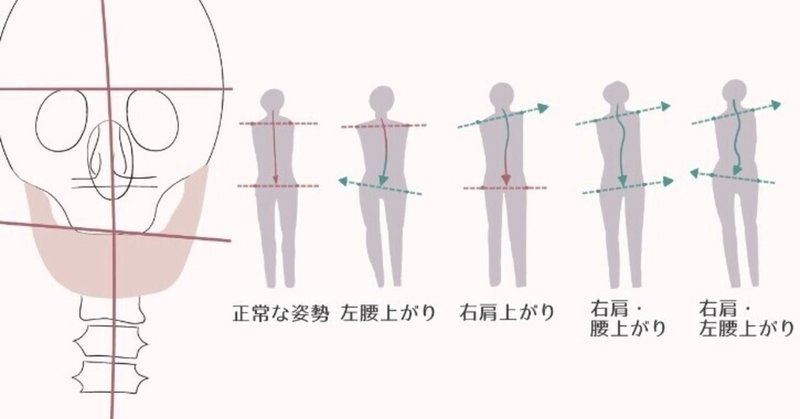

このように人の体はすべて1枚の風呂敷のようにつながっておりますので、お口の左右の筋肉バランスが乱れると頭の先から首の傾斜、鎖骨、骨盤、膝関節など影響を与えることになります。逆に普段のおかしな姿勢から口腔内の歯が捻じれてくることもあります。

いつも同じ方を見て食事をしてしまっている。顎に負荷がかかる

いつも右後ろを向いての作業が多いと右のかみ合わせが低くなる

首を曲げてかみ合わせを作る、片方だけ頬を引っ張ってかみ合わせを作る歯科治療

歯列が狭く歯が並ばない、奥側の歯列の土台を引く筋肉が強い

奥歯が低く舌が正しい位置に居れない

やわらかい食べ物しか食べないと顎の骨が発達しないので歯が生えるスペースが無くなることも!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?