著作権概観

何か書こうと思いましたが何書けばいいかわからなくなったのでネタ探しがてら、本稿では著作権法を概観し、おおよそどのようなことが規定されているのかという部分を整理したいと思います。

0.著作権法の構成

どんな法律かみてみましょう。法の条文はe-govで確認できます。

e-govリンク:著作権法

著作権法は以下のような構成になっています

法律の目的、各種定義・適用範囲

著作者の権利

出版権

実演家の権利

著作権法の保護の例外に関する補償

紛争処理

権利侵害

罰則

このうち、1が著作物の定義などの初定義、法の適用範囲、2〜4が具体的な権利の内容、5が著作権法の認める例外に対する著作者への保証を、6〜8が問題が起きたときの内容です。

本稿では著作権の具体的内容のメイン部分である1〜4について、特に重要な項目を整理していきます。

1.法律の目的・定義・適用範囲

著作権法の目的

著作権法の目的は法第一条に記されています。

[ 著作権法第一条 ]

この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

これによれば著作権法の目的は以下のように整理できます。(法律で「及び」と「並びに」が出てきたとき、{A並びに(B及びC)}というような接続関係になります)

次の2点を定める

著作物に関する著作者の権利とそれに隣接する権利

実演、レコード、放送、有線放送に関する著作者の権利とそれに隣接する権利

著作者の権利、隣接する権利の保護を図る

公正な利用に注意を払う

権利の保護により文化の発展を促す

これをさらに正確に解釈するには「著作物」「実演」「レコード」「放送」「有線放送」が何なのかを知る必要があるとわかります。このような語の定義は法第二条に列挙されています。これらの定義を一度に把握するのは困難であるので今後も必要に応じて該当語の定義を引用するというようにします。

なお、「著作者の権利」と「隣接する権利」は2〜4の内容になるので一旦考えません。このセクションでは「何についての権利」を考えるのかを明らかにすることを目的とします。

著作権法の用語の定義

[ 著作物 ]

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

まず著作物の定期を見ていきます。条文上の定義は上の引用のとおりですが、何を言ってるかよくわからないので要素に分けて整理します。結論から言ってしまえば「実用品以外の創作物は原則としてすべて著作権法の保護対象である」となります。

思想又は感情

酷く簡単に行ってしまえば「事実・データを除く」という意味です。

どんなに重大な新事実であっても、どんなに苦労して収集したデータであっても、それらは著作権法の対象にはなりえません(営業秘密など別の形で収益化につなげることになります)。

創作的に表現

アイディアそれ自体は除かれるという意味です。

表現したもの(他人が知覚できる状態)だけが著作権法の対象です。

文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する

大雑把に言えば「プロダクトデザイン」は著作権法の領分ではない、という意味になります(車やランプシェードなど実用品の外見は「意匠法」の領分です)。

ただし、実用品であっても「(実用品の外観がその機能から離れて)美的鑑賞を目的にできるような要素」があれば保護の対象となります。例としては食玩や非常に凝ったランプシェードなどは著作権法の対象となります。

[ 実演 ]

著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。

次は実演です。これは()以外の部分を素直に解釈すれば良いでしょう。ある著作物を元にして身体的な表現を行うことです。()は新しい表現方法が出てきても対応できるようにするための補足です。従来の表現と全く異なっているので著作権に触れません、という言い訳を事前に潰すためですね。

[ レコード ]

蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。

いわゆる原盤です。「音が記録された物理メディア」を指します。詳しくは後述しますが、「音」は著作物でなくても良いです(波の音とか)。

[ 公衆送信 ](読みにくいので()外を強調)

公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。

[ 放送 ]

公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。

[ 有線放送 ]

公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。

公衆にたいして送信すること一般を「公衆送信」といい、そのなかでも公衆が同時に受信するもので、無線のものを「放送」有線のものを「有線放送」とすると言っています。言葉遣いが特殊で読みにくいですが内容は妥当です。

同時に、とあるとおり、各人が自由なタイミングで見れるWeb放送(VOD)やYoutube、SNSなどは「公衆送信」ではあるものの「放送」ではありません。

公衆と出ました。公衆というのは法によって基準がコロコロ変わるものなので注意が必要です。著作権法ではどのような基準でしょうか。

[ 公衆 ]

この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。

特定かつ多数とは例えば学校における生徒などです(教師がオンライン授業で生徒に対して教材を画面越しに見せると公衆送信となり著作権侵害となりうるという問題がありました。最近の法改正によりこの問題は現在では緩和しています)。

また、最近の興味深い判例としては音楽教室VS著作権管理団体の裁判でしょうか。音楽教室における指導者の模範演奏も公衆送信となると示されました。この件については別途noteにまとめようと思っています。

「含む」とあるように「公衆」には当然「不特定の者」も含まれます。

以上をまとめると、「(有線)放送」とは「特定多数ないし不特定の者に対して受信される目的で発信すること」とわかりました。

さて、一度法の目的に立ち返ると

[ 著作権法第一条 ]

この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

著作権法は広範な形態の具体的表現およびその原盤、公衆への送信に関して、権利者の権利保護を図ることで文化の発展を促す、とまとめることができるでしょう。

このセクションの最後に「適用範囲」についてまとめて、次のセクションで具体的に権利者が持つ権利を整理していきます。

著作権法の適用範囲

細かく見れば著作物、実演、レコード、放送ごとに差異があるのですが、大まかには次の通りの適用範囲(保護対象の範囲)となっています。

法の対象となる著作物

日本国民(法人を含む)が著作者である著作物

条約により日本が保護の義務を追う著作物(日本と条約を結んだ国の著作物、という程度の意味でよい)

2.著作権の内容

このセクションでは「著作者の権利」「出版権」「実演家の権利」を扱います。

著作権の構造

著作権には権利者による分類と権利の種類による分類があります。

まず権利者についてですが、これは著作者と実演家等(レコード製作者、放送事業者を含む)があります。次に、権利の種類ですが、これには権利者の人格的利益に関する人格権と財産的利益に関するの財産権の2つがあります。

人格的利益とは精神的に傷つけられないことを意味し、財産的利益とは経済的に損をしないことを意味します。また、人格権は他人に譲渡できないが財産は他人に譲渡、販売することができるということを聞いたことがある方も多いかもしれませんが、これは人格権は著作者の精神的利益についての、財産権は財産として運用するための権利であることから非常に妥当であります。

財産権を正当に移譲された著作権利者は移譲された権利については著作者としての権利を得ます。本稿では簡単のために著作者とだけ表記しますが、これには著作権利者も含むと考えてください。

著作者の権利:著作権

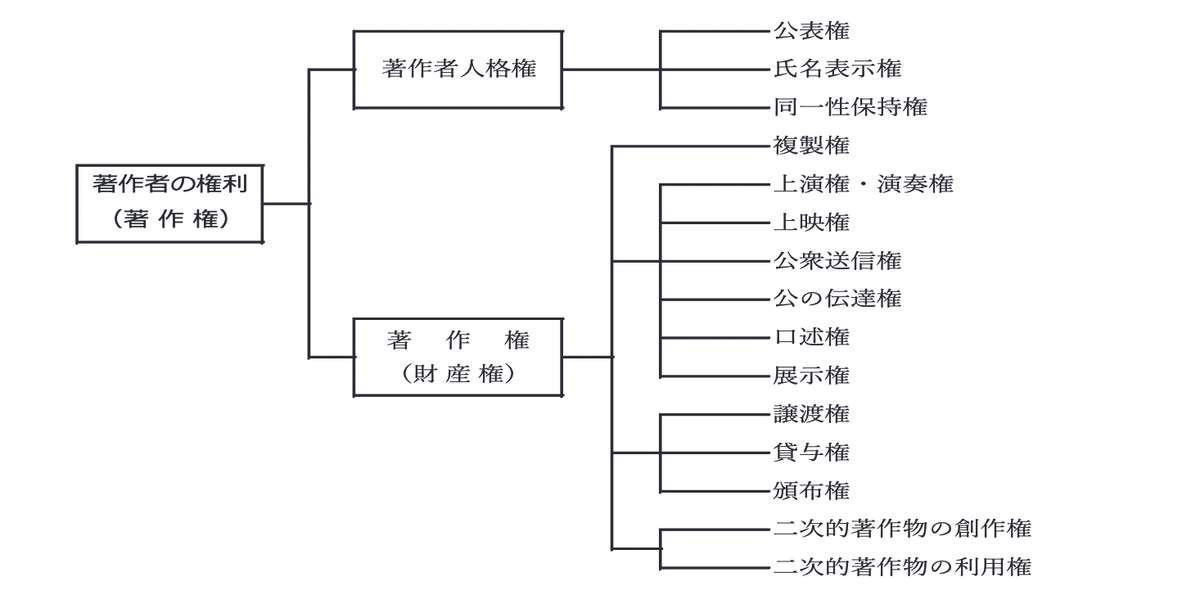

まず著作者の権利を見ていきましょう。一般に「著作権」というとこの権利を指すことが多いです。

用語が多い上に分岐も多くわかりにくいですね、これを内容ごとにまとめて整理しましょう。

著作者の権利

人格権

いつ初めて公にするか決める権利

クレジットをするかしないか、するなら本名にするかペンネーム等にするか決める権利

勝手に作品(表現)に手を加えられない権利

財産権:無断で何かをさせることを止めさせたり、使用量などの条件をつける権利

複製

実演・上映・送信・展示など著作物を公衆へ発信する行為全般

著作物自体(又はその複製)を他人へ渡すこと全般

著作物をもとに新しく著作物を作る(翻案)こと、その新しい著作物を利用すること

人格権については「著作物の利用契約における人格権不行使特約」や「TwitterにおけるRT機能が同一性保持権の侵害たりうる」など興味深い話題があります。これらは別の機会にまとめる予定です。

また、財産権も数多くありますが「複製・発信・流通・翻案」に分類することができます。複製・発信・流通はイメージが付きやすいでしょうが、翻案とか二次的著作物というものはイメージがつきにくいでしょう。二次創作と言う事の類似性もあり非常に紛らわしい概念なので少し丁寧に説明します。

二次的著作物

まず最初に、二次的著作物と二次創作とは全く別の概念です。というか、二次創作という概念は著作権法には存在しません。なので二次創作について著作権法上の問題を考えるときは事例ごとに原作との関係を考えるのが原則であまり一般的なことは言えません。

では、二次的著作物について見ていきましょう。

二次的著作物とは、ある著作物を翻案して創作した著作物を指します。また、翻案とは、「翻訳、編曲、変形、脚色、映像化など」広く著作物をもとにして行う行為を言います。

ハリー・ポッターを例にしましょう。

ハリー・ポッター(原作小説):原作品

ハリー・ポッター(映画):原作小説を原作品とした二次的著作物

ハリー・ポッター(映画(日本語吹き替え版)):ハリー・ポッター(映画)原作品とした二次的著作物

ハリー・ポッター(日本語版小説):原作小説を原作品とした二次的著作物

ハリー・ポッターの映画は原作小説を映画化という翻案をした二次的著作物であり、その映画の日本語字幕版は映画版をもとに翻訳を行った映画版の二次的著作物です。原作小説の三次著作物というような言い方はありません。また、日本語版小説は当然原語版小説の二次的著作物となります。

また、漫画の原作と作画についても(もちろん契約内容によりますが、それを考慮せず一般論を言えば)、ト書きであれ小説であれラフであれ原作が「原作品」であり、作画した結果の漫画が「二次的著作物」となります。

この二次的著作物について原作品の著作者は以下の権利を持ちます。

二次的著作物を制作することを止めさせる権利及び二次的著作物を作るための原作使用量を設定し徴収する権利

二次的著作物に関する二次的著作物の著作者と同じ種類の著作財産権

1についてはイメージしやすいでしょう。ある小説を翻訳したり映画化したければその小説の作者に許可をえる(大抵の場合原作使用料を払う)必要があります。

イメージしにくいのが2です。二次的著作物の著作者と同じ種類の権利とはどういうことでしょうか。

これは原作者も二次的著作物について著作財産権をもつ、というそのままの意味です。つまり、ある小説の翻訳版について原作者も複製を止めさせたり販売、配布を止めさせる権利を有するのです。(じゃあ「同じ権利を持つ」でいいじゃないかとお思いになるかもしれません。しかし、原作者の権利と二次的著作物の著作者の権利では項目が同じでも行使者が違う以上細かな違いが発生します。違う以上は「同じ権利」とは言えないのです。)

実演家等の権利:著作隣接権

では次に実演家等の権利(著作隣接権)について見ていきましょう。まず実演家について。

実演家には人格権と財産権が認められています。実演は普通、公に行われるため実演家の人格権には公表権はありません。また、財産権についても実演を記録したものの発信についての許諾権(〜するな、とか、〜するならOO円払いなさい、などと利用を禁止したり条件を付ける権利)と実演によって経済的利益を得たものに対して相応の報酬を請求する権利が認められています。

実演はレコードや映像として記録しないと財産として扱い難いためこのような構成になっています。

次はレコード製作者と放送事業者についてです。これらについてはレコードや放送そのものの利用に関する権利です。レコードを焼き増したり、発信したり、放送を再放送したりなどについて禁止したり利用料金を設定したりする権利です。レコードや放送の中身自体は別途著作権が発生しているので中身を問題とせずに成立する権利に絞られています。

著作権の保護の例外:著作権の制限

著作権法では一定の条件下で他人の著作物を無許諾で利用して良い事になっています(これによる著作者の損失の補償が冒頭のリストの5の内容になります)。ただし、著作人格権を侵害するような利用や権利者の経済的利益を著しく損なうような利用は許されません。

基本的には教育、研究、報道の分野のための特例なのですが、一部個人の活動においても重要な例外があります。それらについて整理していきます。

私的利用のための複製

テレビ番組や動画配信を個人的に(または家族間で)楽しむために録画するなど特定少数間での利用のために複製することは無許諾で可能です。

ただし、それをネットに上げたり、そもそも配信が違法アップロードされたものであると知っている場合は違法行為となります。

付随対象著作物の利用

写真の映り込みなど著作物のメインに対して十分に軽微であると認められる場合には他人の著作物が写り込んだ写真を複製しても写り込んだ著作物の権利によって同行されることは原則としてありません。

検討の過程における利用

著作者の許諾を受ける前提で、検討中に著作物を利用する事ができます。例えば、クリエイターにこの作品を動画内でこのように使わせてくれ、と動画に利用した形で問い合わせたり、A,Bどちらの作品を使うか決めるために社内で比較資料を作るのに両作品を資料に使う、など。

営利を目的としない上演など

料金を徴収せずにすでに公開された著作物を上映する事ができます。

・朗読会で朗読者にお金を払うとだめ

・場所代とみなせる以上のものを徴収するとだめ

・著作物の権利者の利益を不当に損なうとだめ

など制限がある。OKな例としては上映が終わった映画のBDを数十人で集まって鑑賞会をする、などでしょうか。

公開の美術の著作物などの利用

公道や公道から隔てられておらず入場料などもない場所に置かれている美術の著作物(駅の彫刻などを想像してください)や建築の著作物の利用が広く認められています。ただし以下の行為は禁じられています

・彫刻を増製すること

・全く同じ「建築の著作物」を造ること(設計図の無断利用の方が正確か?

・公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置するために複製すること

・美術品の複製を販売するために複製すること

著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用

著作物を著作物として扱わないなら利用して良い、というものになります。研究開発のための条項です。例えば、録音録画機能の開発のための利用や、人工知能の学習用データに利用するなどが考えられます。

引用

引用は他人の著作物を利用するときの理由付けに最もよく使われますが…基準はあまり明確ではないので多用するのは避けましょう。あくまで本論の補強として引用を使う、というものです。引用は都合良く使える便利概念、というわけではありません。むしろ融通がきかないです。

(引用の要件)

・使用する著作物が未公開のものでない

・自身の著作物を保管するのに最低限度であること

・引用元が明治されていること(例:市川春子「宝石の国(1)」講談社)

これらの他にも色々な場合に著作権が制限されれますが、個人として活動する場合に特に利用しそうな項目はこんな感じかなと思います。

出版権

さて、次は出版権についてです。著作権法では出版については特別に章がたてられています。出版権をある者に設定する(契約だけでなく文化庁への登録が必要)とその者は出版に関する権利を占有することができます。ある小説を出版する許可を作者から得るだけだと他の出版社から別に出版されても止めることができませんが、出版権を設定することで後から出てきた他社に対してその出版を止めることができます。

出版権の内容としては、頒布を目的とした書籍の印刷や電子書籍の配信の権利の占有や、作者死亡時や作品公開3年後の編纂に関する権利です。

終わりに

22年から月一以上でnoteを書いていこうというのを確実にするために21年12月からやるつもりだったんですが年明けちゃったこれを投稿したときまだ寝てないので21年12月は当然、投稿できたことになります。

何を書くべきかわからずとりあえず著作権の具体的権利部分をざっとまとめる物を書いてみましたが、書いているうちに「二次的著作物と二次創作」とか「人格権不行使特約」とか書くべき内容が浮かんできたので近いうちに書こうと思います。

内容が硬い上に僕の文体が硬いので、あまり長くならないように気をつけたいですね。せめて。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?