ジブリ「君たちはどう生きるか」考察してみた。(ネタばれ)

おひさしぶりです! Twitter全然更新しておらず申し訳ありません。

以前よりもなにかを公開することについて臆病になっており、なかなか浮上する気力がなく。。これではいけない、と、リハビリのために映画の考察などを公開しようと思います。

巨匠が描く「心の欲する所に従えども、矩を踰えず。」境地に至った作品。

「わからない映画」という前評判だったため覚悟して鑑賞しました。

鑑賞後、なにがわからないのかがわからなかったです。

明白な物語だと思いました。

破綻しているところなんて見つかりませんでした。

ゆえに、わたしなりの見解を解説したいと思いここに記します。

【注意】

ネタバレです。

他の人の考察が混ざるといけないので、鑑賞後はなにも読まずに書いています。

一度しか鑑賞していないため、記憶も曖昧です。

(わたし自身について)

考察家ではなく、歴史系作家です。

物語の構造理解のために書き散らしたものを公開します。

一個人の感想であり、記述に誤りが多く含まれます。

それでもよろしければお読みください。

「眞人(主人公)がなぜ自分を傷つけたのかわからない」という問いについて

事前の情報で、なぜ主人公が自身の頭を殴打したのかわからないというコメントを拝見。

意味はいくつか考えられる。

まず第一に、自傷行為は子どもの典型的な試し行動だ。

父親は新しい母親に夢中である。

新しい母親のお腹には新しい子もいる。

母がいない中、父の愛が新しい妻子に夢中になったとしたら、自分は不要な存在となる。

「僕を見て! 愛して!」という眞人の無言の叫び。

己に傷をつけることで、己への関心を生み出す行動だ。

大怪我をすることで、眞人は父と周囲の人間の、己へ向ける愛を証明した。

一対大勢の喧嘩に負けた悔しさもあるだろう。

「権力者の坊ちゃん」が大きな傷を負う。

父の影響力をもってすれば、学校で眞人を攻撃した同級生がどんな折檻を受けるかは想像に容易い。

自身を傷つけたのは、父と新しい環境下の人間の自分への愛を試すとともに、同級生から受けた屈辱の仕返しも果たすものだ。

以上が眞人からみた行動の理由だ。

物語的に解説をすると、頭を殴打するという行動は、狂う伏線である。

以降、夢と現実が交互する。

頭を打つことで、通常ではない精神状態、狂ったと思われても仕方のない世界ととらえる観客もいるだろう。

固い頭(常識)を破壊することによって、非現実世界にリンクしやすくした。

以降、観客には夢か現かわからないシーンが続いたと思う。

ただし、物語的には夢と現の境はなく、眞人にとってはすべて現実だと定義したほうがわかりやすい。

物語の大筋について

家族の愛に触れたので、根本から解き明かす。

この映画で何を描きたかったのか。

そりゃもう、直球です。「愛」と「悪意」。

夏子と眞人。

母ヒミと眞人。

愛を描く対比関係がわかりやすい。

夏子への感情が、物語のキーとなる。

その変化は眞人の夏子への呼び方、「父の好きな人」から「お母さん」へ現れる。

夏子の産屋は日本式の陰陽道による結界だろう。

紙でつくられた形代(式神)が二重に巡らされて、それぞれ逆回転している。

夏子の産屋のシーンは切なかった。

建前と本音が作画からヒシヒシと伝わってきた。

これがわからないと、この切なさはわからないかもしれない。

<夏子の悪意と愛>

【悪意】

・夫からの愛は、亡くなった前妻の身代わりかもしれない。

・夫は前妻の幻影を見ているだけで、夏子自身を愛しているわけではない。

・夫は夏子の外面を愛している。夏子が醜女であれば、夫からの愛を獲得していない。夏子の内面(内なる少女)は満たされてない。

・現に夫は初婚に夏子を選ばず、前妻を選んだ。

・もし、夫が初婚だったらと願わずにはいられない。

・懐かない義理の息子なんて、前妻の子なんて居なければ良かったのに。「考えてはいけない」と理性で制しつつもとめどなく溢れる内なる呪い。(拒絶の真意)

・「理想の母親」でいるためには、悪意を隠して「良い母親」を演じなければならない。

【愛】

・義理の息子は母を失った可哀想な子供であり、愛する人の子供である。善意では眞人を愛したいと思っている。

ここに本音(悪意)との葛藤がある。

<眞人の悪意と愛>

【悪意】

・「お父さんの好きな人(自分は好きじゃない)」である夏子は、父の愛を奪う人

・母を忘れて他の女を愛するのかという、父への失望

・赤ちゃんが生まれたら父からの愛と関心を失う恐怖

・母が生きていたらという悲観

・眞人は本当は母と火の海で死にたかったのでは?(無鉄砲、自暴自棄的な行動の根源)

【愛】

・父のために偽りの家族として夏子を好きになりたい、という善意

・本心では夏子に甘えたいという内なる願望

産屋では眞人が夏子へ本心をぶつけて、結果的に、夏子の心の結界を破壊させるに至る。

術を解くには夏子自身の行動による方法が最善だが、未熟な眞人ではお互いが傷つくしか方法がなかった。

このシーン、人間の根幹を見ているようで良かった。

血縁関係にない人間が関係性を築くには、ときには、傷つきながら本音を受容するしかない。

義理の母子関係に関わらず、人間関係を築くというのは、心の結界をこじ開けて通ずる繰り返しではないだろうか。

これは映画から得られる学びでもある。

眞人は禁忌(夏子の閉じた精神への侵入)を犯して、はじめて夏子との関係性を築けた。

ここに対比の構造がある。

夏子と眞人の関係は条件(環境)があって本人の願望なく形成させられた愛であるが、

ヒミと眞人の関係、母子関係は無償の愛である。

ヒミ(日巫女・卑弥呼)について

ヒミは究極の日本の母親像であり、ヒロイン像である。

あどけなさの残る少女で、強く、やさしくて、全肯定してくれる(マズローの欲求をすべて満たしてくれる)存在。

フリルのエプロンに「赤毛のアンを愛読してクッキーを焼くのが趣味です」と言わんばかりの赤いワンピース。

衣食住を満たし、選択を否定もせず、導いてくれる女性。

(宮﨑監督は)「お母さん大好きなんだな」ということ。

息子は母の、溌溂とした娘時代を知らない。

ゆえに、母の少女姿は神聖なる面影となる。

亡き母に会いたいという願望は人間の普遍的な欲求といえるかもと思った。(ただし毒親除く)

ヒミはなぜ火を操るか。

家事に遭って死ぬ運命から、その属性をまとったとまずは考える。

火とは人の文明そのものでもある。

ワラワラを食べるペリカンを焼く役目を与えられているは、火を操り秩序を形成する人間の役割を投影しているのではないだろうか。

わたしの推しキャラ キリコさん

若いキリコさんが好みすぎた。

あんな女性になりたい。なりたい……。

キリコさんの行方。

肉体は眞人と同時に石の世界に到達したはずだが、石の世界での覚醒に時差が生じている。

キリコさんはおそらく、眞人の保護者は自分しかいないという責任感から、意志の強さで眞人よりも前に到着するように無自覚に転移したのではないか。

同時に、キリコさんは精神を若返らせることで、肉体も最盛期の姿になったのではないか。「ハウルの動く城」のソフィーの逆とも言える。

石の世界について

墓の入り口は、石舞台古墳にも、もののけ姫のモロの神殿にも見えた。

眞人が迷い込んだ先は、塔のなかであり、地底の墓の世界である。

SF小説によくある設定が、地底にはいまの人類よりも高度文明が存在するというもの。

ジブリだと例えば、ナウシカの漫画版にも「森の人」が居る。

わかりやすさのためにここでは石の世界と仮称としたが、

塔の中=石の世界=下の世界=地底世界=墓の中の話、とも言い換えることができる。

キリコさんのセリフについて

眞人が「死の匂いがプンプンする」理由。

この理由、みなさんわかったでしょうか。

眞人の眞の字について

「眞」は故・白川静先生の説によると、行き倒れた死人の字である。

(これを書きたくて、この考察を公開した)

〇『新選漢和辞典』「眞」解字より抜粋

会意。(略)眞は、仙人が、形を変えて、竜(りゅう)などに乗って、天に登り、姿をかくすことである。他の説に、眞は、ヒと県とを合わせた字とする。ヒは人を逆にした形。県は首を逆にした形。眞は、ひっくりかえること。あるいは、殉死者などを、穴の中にさかさに埋めることという。

〇『字通』より抜粋

旧字は眞に作り、ヒ(か)+県(けん)。ヒは(化)の初文で死者。県は首の倒形で倒懸の象。死(てんし)の人をいう。〔説文〕八上に「人なり。形を變へて天に登るなり」とし、八は乗物、これに乗じて天に登る意とするが、当時の神仙説によって説くものにすぎない。死者は霊威の最も恐るべきもので、慎んでこれを塡めて鎮(しず)め、これを中に(お)き、その瞋(いか)りを安んじ、玉を以て呪霊を塡塞(てんそく)するをという。眞に従う字は、みなその声義をとる字である。〔荘子、秋水〕に「其の眞に反る」、〔荘子、大宗師〕に「眞人りて、而る後に眞知り」など、絶対の死を経て真宰の世界に入るとする思弁法があって、真には重要な理念としての意味が与えられるようになった。

白川説によると、「眞」は死者。

「死」は絶対なので「真実」という意味が与えられた、とのことである。

キリコさんの眞人に対する「死の匂いがプンプンする」というセリフは、「眞」=「死」を指しているのだと考える。

屋敷のおばあちゃんたちの人形について

ぱっとみて直感したのは

古代エジプト人たちが考えていた、人間の霊魂の器。

「イブ」、「シュト」、「レン」、「バー」、「カー」。

それらのうちのいずれかを表している。(たぶん)

人形は祈りの正体である。

墓に向かって、生者が祈りを捧げたとき、魂の守りとなる。

人が忘れられることを恐れるのは、守りを失うから。

子孫繁栄を願うのは、死後に祀ってくれる人間を確保したいからだ。

古代中国で一族郎党を皆殺しにするのは、祈りを捧げる生者を滅ぼすことで祖先の霊魂を破壊し尽くすためだ。

誰かのために祈るとき、あのように小さな人形が現れると思うと、すごく素敵と思った。

キリコさんが最強な理由について

魚を捌くのは昭和のキリコさんの技術だが、海原に船を漕ぐのは昭和のキリコさんの技術ではないだろう。

では誰の技術か。

血の記憶である。

おそらく海洋を臨む民族の集合知がキリコさんに宿っている状態であると推察する。

キリコさんの系譜を辿ったときには、必ず水辺住む祖先に到着するだろう。

日本人は海を越えてやってきて、水脈沿いに定住した民族である。

キリコさんの部屋にある龍のタペストリー。

龍神。水脈。弁財天。瀬織津姫。が暗喩される。

キリコさんは無自覚かもしれないが、おそらく先祖の記憶を膨らませて石の世界を生き延びているのではないか。

キリコさんは場面によっては男にも女にも見える。

血の記憶の集合体が「最強のキリコさん」(壮健なる肉体、知識量・洞察力の高い状態)を生み出した。

つまり、日本人が覚醒すれば誰でも「強いキリコさん」になれるということ!

キリコさんの源氏車輪の着物についても気になった。

輻(輪の中心から周囲に放射する木)の数を忘れた。数字にもおそらく意味がある。

源氏車の家紋は源義経の佐藤兄弟、藤原秀郷に繋がるという。

墓守……というサイトを見つけたのだが、見失ってしまった。

タロットカードの運命の輪、

仏教思想の輪廻といったものの関係もあるかもしれない。

キリコさんは行きも帰りも石の世界でだいぶ迷ったんじゃないかなと思う。

キリコさん視点の冒険のほうが眞人の冒険よりもドラマチックかもしれない。

帰りはヒミの扉に入っていったから、先に脱出して魂の器を持った眞人に呼ばれるまで迷っていたはず。

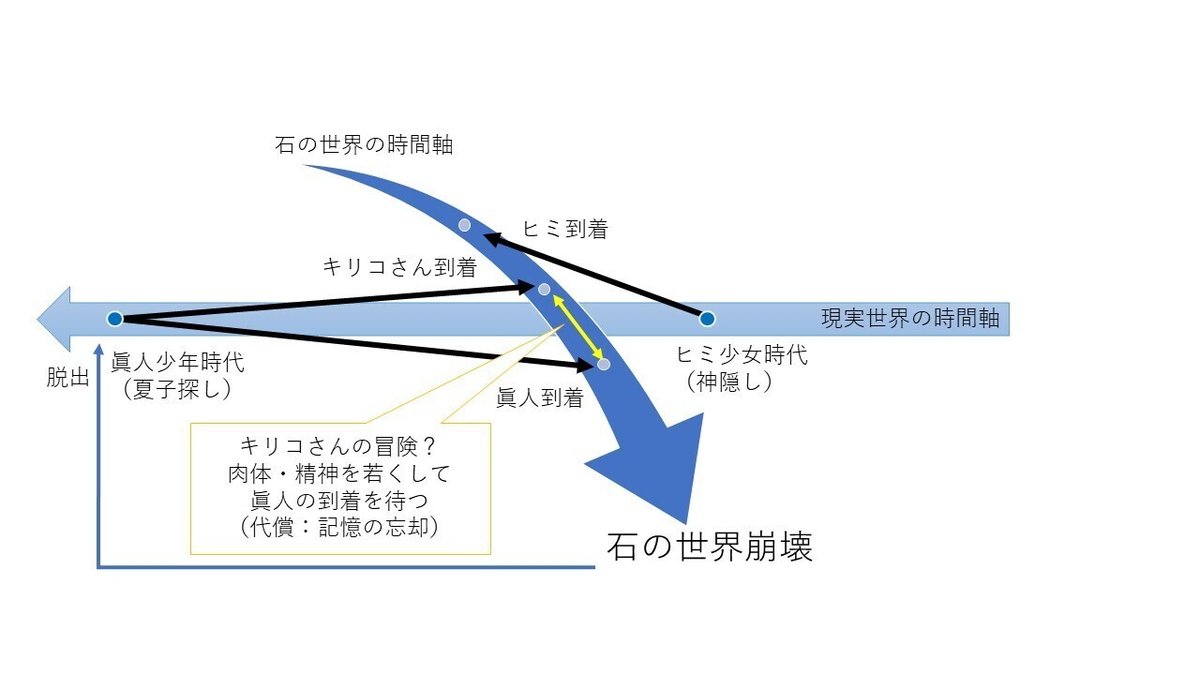

時系列としては、たぶんこんな感じ。

基本的に間違ってると思うのであしからず。

石の世界の塔について

二つの仮説がある。

一つは、宇宙からの高度文明との接触。

一つは、地底の高度文明との接触。

空から降ってきた、とのことであるが、大叔父様が地球上での実験をし続けていることから、地底の高度文明説を推したい。

(地底には未知の高度文明が存在し、地球への脅威に対して人間にわからないように守護しているというオカルトな説が存在する(例えばロシア上空の隕石を爆破したなど))

塔はおそらく、空間と時空を自在に操ることのできる装置である。

名刺一枚のうえに無限の空間を創造するような、高度文明と接触するSFによくある設定だ。

また、塔はハウルの動く城のドアのような役割を有する。

塔は天岩戸とも言える。

眞人が石に嫌われるシーンはラピュタを連想した。石は飛行石になりうる。

鳥人について

鳥というモチーフは、神話を読み解けば古今東西ざくざくあって、こじつけようと思えばいくらでもこじつけられる。

だいたい共通しているのは天の使者であること。(ざっくり)

ジブリ作品は一貫して「空に憧れている」

人類ではない種族のモチーフを考えたとき、鳥人が絵的にも適切だったのではないか。

ペリカンがワラワラを食べるのは、ヒトの精神(魂)が必要だったからではないか。

大叔父の「後を継ぐのは同族の血が必要」発言について

ジブリの継承問題について触れているという前評判があったが、一面ではそうかもしれない。

わたしはそうは思わず、地球人・日本国・日本人へのメッセージのように感じた。

石の世界の継承には血の記憶が必要で、鳥人では継げないということ。

高度文明と接触して、人間より遥かに優れた存在が誕生したとしても、人間の創造した世界を継げるのは人間でなければならないということではないか。

これは日本人に当てはめても同様のことが言える。

世界人口が増える中で「少子化別にいいじゃん」と

日本人が日本の少子化をあきらめれば日本人の血はやがて失われてゆく。

日本人以上に日本文化を知る人も、日本人を守れる人もこの世界にはいない。

原始より続いた海洋民族の断絶への警鐘も含まれるのではないか。

また、作中で眞人は大叔父の誘いを拒絶する。

たとえこの先、魔法みたいな出来事があろうとも、箱庭に引きこもって自由に楽しむ選択が与えられようとも、

我々は悪意ある現実世界で、もがく選択しかできないこと。

そんな生き様が美しいとのこと。

そんなメッセージを、この映画から受け取った。

以上です!

前提も記さず、考察があちこちに飛んですみません。

自分の考えを書き散らしたところで、他の人の感想を見て答え合わせをしてきます。

いろいろ書きましたが、創作は楽しくも苦しいものです。

巨匠の「心の欲する所に従えども、矩を踰えず」領域に達した作品を観ることができてとても幸せでした。

ここまでお読みくださりありがとうございます!

ではまた!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?