鱒二忌

今日は井伏鱒二の「鱒二忌」。家から荻窪駅に出るまでに、井伏の家の前を通る。生け垣に囲まれた静かな佇まいで、「井伏」と書かれた表札が門に埋め込まれている。表札の墨文字は、薄くなってしまっているが何とか読める。

広島生まれの井伏は、早稲田に入学するために上京し、岩野泡鳴や谷崎精二などと親交を深め文学を志すが、担当教授と衝突して早稲田を休学。その後佐藤春夫に師事し、昭和2年に荻窪に引っ越してきた。

「私が荻窪に引越して来たのは昭和二年の夏である。その頃、夜更けて青梅街道を歩いていると、荷物を満載した車を馬が勢よく曳いて通るのに出会った。すれちがいに野菜の匂いが鼻をついたものである」

井伏の『荻窪風土記』にはこう書かれている。最初は青梅街道沿いの酒屋の二階に下宿している。やはり『荻窪風土記』にこう記されている。

「昭和二年の五月から十月にかけて、私は井荻村のこの場所にこの家が出来るまで、四面道から駅寄りの千川用水追分に近い平野屋酒店の二階に下宿した」

この年、井伏は遠縁の娘、秋元節代(当時15歳)と結婚しているから、現在残っている井伏の家は、結婚後の新居となったのだろう。

この家には、井伏に弟子入りした太宰治がときどき訪ねてきた。太宰は、この井伏の家から歩いて7、8分のところで何軒か下宿を転々としているが、そのひとつが、荻窪税務署裏の碧雲荘。碧雲荘の西の窓から富士山を望み、井伏から紹介された山梨県御坂峠にある天下茶屋に3か月逗留し、「富嶽百景」を書いている。

井伏のこの家には、檀一雄もときどき訪ねてきたという。当時井伏は、阿佐ヶ谷界隈に住む文学青年を誘い、「阿佐ヶ谷将棋会」を作って酒や雑談を楽しんだという。この阿佐ヶ谷将棋会、後に「阿佐ヶ谷文士村」とも呼ばれる会には、井伏や太宰をはじめとして小田嶽夫、外村繁、上林暁、亀井勝一郎などが集まったという。

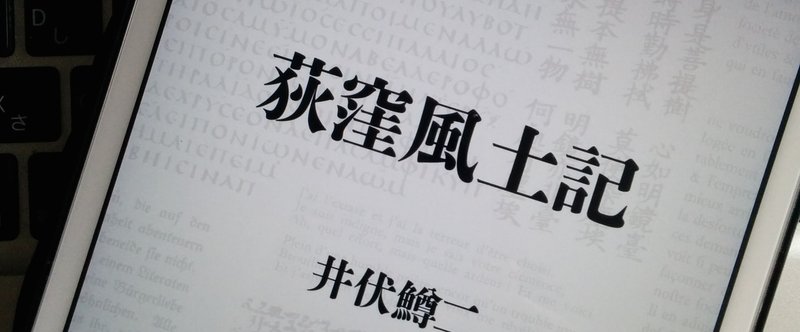

というわけで、井伏の「荻窪風土記」(http://goo.gl/7V4Oun ) のKindle版を、ときどきゆっくりと読み進めていたりします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?