パナイ号事件──〝真珠湾攻撃への序曲〟

12月8日は真珠湾攻撃に関連する新聞記事が散見された。

当日、“真珠湾攻撃への序曲”と言えるパナイ号事件と三人の軍人についての記事を、笠原十九司著『日中戦争全史』(上巻313-322頁)から引用する予定だったが、校了間際の本を抱えていて準備できなかったので、本日、紹介する。

アメリカ砲艦パナイ号を撃沈

時間は少しもどるが、海軍の第一連合航空隊上海派遣隊と第二連合航空隊は、一九三七年一一月下旬に南京攻略戦を開始した第一〇軍および上海派遣軍の陸上作戦に協力して、南京への途上にある常州・丹陽・鎮江などの無防備都市の市街を爆撃したり、敗走する中国軍密集部隊への機銃掃射、撤退部隊を乗せたジャンク群の爆撃、駅や貨車や鉄道などの運輸交通手段の爆撃・破壊など、さまざまな空爆作戦を展開した。陸上戦闘協力の主な航空作戦は、南京へ向けて撤退、敗走する中国軍部隊の退路遮断と殲滅だった。

この間、南京にたいする空爆作戦も継続して実施した。一二月三日、第二連合航空隊は、南京の東南約一三〇キロの位置にある常州に前進基地をひらき、同隊の約半数の飛行機を移駐させ、同基地から南京爆撃へ出撃できるようになった。以後、南京・蕪湖方面への陸戦協力のための出撃は容易となり、空爆は激しさを加えた。一二月一三日の南京陥落まで、海軍航空隊の南京空爆は、最初の渡洋爆撃から数えて五〇余回におよび、参加飛行機延べ九〇〇余機、投下爆弾は一六〇余トン、南京市民は、二日半に一度は空襲に見舞われるという激しい頻度であった。また、南京をのぞいた上海・杭州─南京間の中支那方面軍の陸上作戦に協力した飛行機の延べ機数は五三三〇余機、投下爆弾は九〇〇余トンという莫大な数に達した。

前述のように、一二月一二日は南京市街を囲む城壁を完全に包囲した日本軍が、城内突入を目ざして、中国軍と最後の激闘を繰りひろげた日となった。完全に南京の制空権を掌握していた海軍航空隊機は、中国軍陣地に容赦ない爆撃をくわえた。川(長江)と空からの中国軍の包囲殲滅をめざした支那方面艦隊は、遡江部隊が烏龍山砲台(南京の下流の長江岸にある砲台)の下流まで進撃してきていた。支那方面艦隊航空部隊・第一空襲部隊所属の第二連合航空隊の第一二航空隊と第一三航空隊の艦上爆撃機、艦上戦闘機、陸上攻撃機の各隊は、南京城内外陣地および浦口(南京の下関埠頭と長江をはさんで北岸にある埠頭)を終日爆撃した。

この日の午前、中支那方面軍司令部から、常州基地の第二連合航空隊の司令部に、「本日午前、南京上流約二〇海里(約三七キロメートル)の揚子江上に中国の敗残兵を満載した商船約一〇隻が上流に向かって逃走中である。陸軍にはこの敵を攻撃する手段がないので、ぜひとも海軍航空部隊で攻撃してもらいたい」という電話による通報があった。

これを受けて、常州基地所在の海軍航空部隊指揮官であった第一二航空隊司令の三木守彦大佐は、可動の全機をもって、中国商船団を爆撃することを決定した。常州基地を午後零時四〇分前後に発進したのは、第一三航空隊指揮官村田重治大尉の九六式艦上攻撃機三機、第一三航空隊指揮官奥宮正武大尉の九六式艦上爆撃機六機、第一二航空隊指揮官小牧一郎大尉の九四式艦上爆撃機六機、第一二航空隊指揮官潮田良平大尉の九五式艦上戦闘機九機の計二四機であった。

午後一時三〇分ごろ、攻撃隊の先頭を飛行していた村田隊が南京上流約四五キロの長江に停泊しているアメリカ砲艦パナイ号とスタンダード石油会社の船三隻を発見した。村田隊はわずかに三機の編隊であったが、各機六個ずつ計一八個の六〇キロ爆弾を搭載していた。先頭の村田機は、パナイ号からの防禦砲火がなかったので、急降下爆撃をおこない、その一、二弾がパナイ号に命中し、これが致命弾となり、およそ二時間後に沈没した。

パナイ号は、アメリカ・アジア艦隊のヤンツー・パトロール(揚子江警備隊)に所属する船底の浅い河川用砲艦で、長さ一九一フィート(約五八・二メートル)、重量四五〇トン、二つの三インチ砲と一〇挺の口径三〇ミリ機関銃を備えていた。ヤンツー・パトロールは、長江流域でのアメリカの商業活動を護衛する目的で創設され、数隻の軍艦から編成されていた。

その日は日曜日だったので、日本軍機の爆撃をうけるとは予想もしなかった乗組員たちは平常よりもゆるやかな休日の勤務態勢をとっていた。船員の八人は近くに停泊しているスタンダード石油会社の美平号にビールを飲みに行ったまま、戻らずに爆撃をうけることになった。

パナイ号には、艦長のヒューズ少佐以下将校・乗組員五九人、南京アメリカ大使館員四人、アメリカ人のジャーナリスト五人、商社員二人、イギリス人ジャーナリスト一人、イタリア人ジャーナリスト二人が乗っていた。ネルソン・ジョンソン駐華大使ら主要スタッフは、日本軍の南京攻略を前にして、国民政府機関が暫定首都の武漢へ移転していったのにともなって、一一月二三日に武漢へ移っていったので、ジョージ・アチソン・ジュニア二等書記官以下四人の南京アメリカ大使館員が、南京アメリカ大使館に留まって執務をつづけていたのである。しかし、日本海軍機の南京爆撃があまりにも危険になったため、一二月九日に大使館を一時閉鎖して、南京城内を引き揚げ、無線施設をそなえたパナイ号に臨時の大使館分室を置いて、執務をしていた。そこを爆撃されたのである。アメリカにとっては、政府を代表する大使館機関が日本海軍機に爆撃されたことを意味した。

本書ではパナイ号事件について、詳述する余裕はないので、拙著『日中全面戦争と海軍─パナイ号事件の真相』(青木書店)で専門的に論じ、さらに拙著『海軍の日中戦争─アジア太平洋戦争への自滅のシナリオ』(平凡社)においても比較的詳細に論じたので参照していただければ、幸いである。

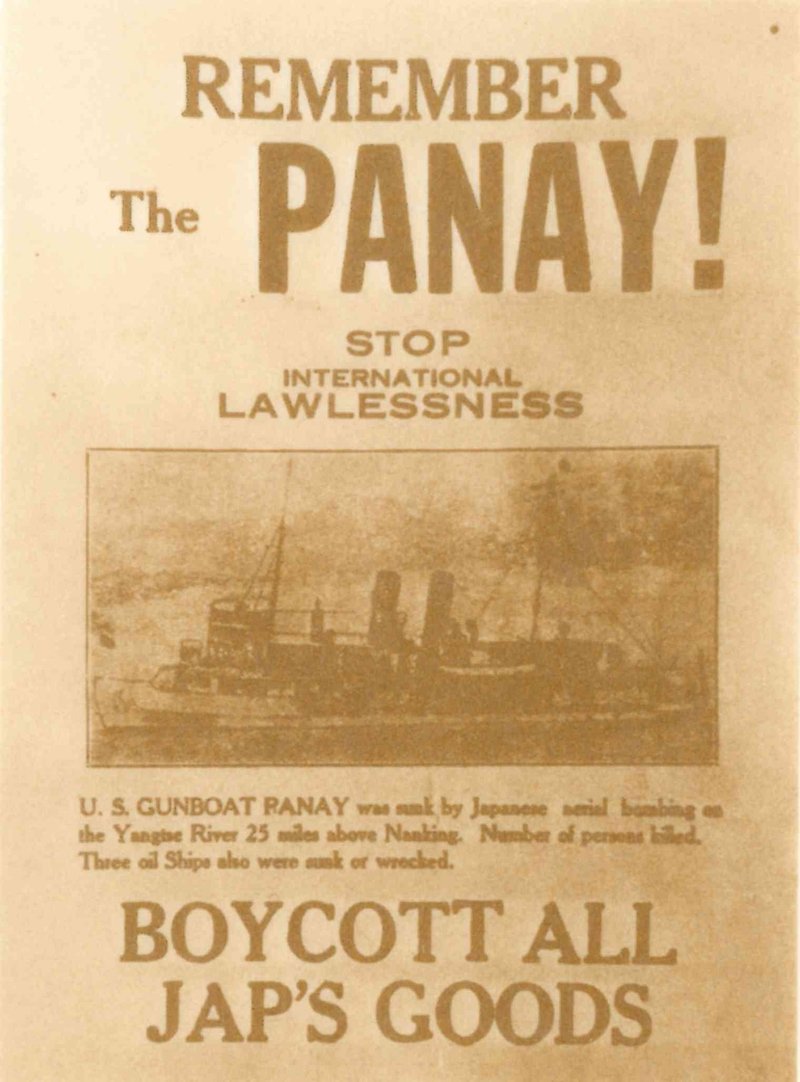

“REMEMBER The PANAY!”

パナイ号撃沈により、パナイ号水兵の二人が死亡、同乗していたイタリア人記者死亡、さらにパナイ号が警護していたアメリカ商船美安号の船長も爆撃で死亡したので、パナイ号撃沈事件の死者は四人、重傷者はヒューズ艦長以下三人、負傷者一〇人という犠牲者がでた。

同じころ、奥宮正武大尉の指揮する九六式艦上爆撃機六機は、パナイ号の下流に停泊していた、イギリス砲艦スカラブ号、クリケット号を爆撃したが、反撃されたうえに、中途からイギリス砲艦と判明したので、爆撃を中止、死傷者は出さなかった。しかし、同日の午前、南京の上流にある蕪湖に停泊していたイギリス砲艦レディーバード号が、第一〇軍所属の野戦重砲兵第一三連隊(連隊長橋本欣五郎大佐)の砲列による陸上からの砲撃を受け、死者一人、重傷一人、軽傷数人を出したレディーバード号事件が発生した。

橋本欣五郎は、ファシスト運動を推進した国粋主義者で、参謀本部少壮将校を集めて「桜会」を結成、満州事変に前後して軍部のクーデター未遂事件であった三月事件、十月事件の首謀者であった。十月事件で行政処分をうけ、二・二六事件後の粛軍によって、予備役とされたが、柳川平助第一〇軍司令官と同様に杭州湾上陸作戦のために召集され、野戦重砲兵第一三連隊長として南京攻略戦に参加、南京から撤退する蕪湖付近の中国軍を撃滅する作戦任務を遂行していてこの事件を引き起こしたのである。

レディーバード号事件とパナイ号事件は、政府・軍中央の統制がきかない日本軍の暴走的体質を警戒したアメリカ軍とイギリス軍が以後連携を強めていく重要な契機になった。

日本海軍と政府はパナイ号事件にたいして、日本軍機の乗員がパナイ号の星条旗を認識できずに中国艦船と誤って爆撃、撃沈した「誤爆」であったとひたすら謝罪、アメリカ側が請求するとおりの賠償金を全額支払った。また日本の婦女子を中心にしたアメリカへの謝罪運動を展開した。ルーズベルト大統領もこの時点では、日本との軍事的衝突を好まなかったので、「誤爆」であることは認めなかったが、謝罪と賠償を受け入れた。日本ではアメリカ政府の謝罪・賠償受け入れで「円満解決」されたとして、以後、現在にいたるも、パナイ号事件がもった深刻な歴史的意味が考えられていない。

いっぽう、アメリカでは右の写真のように、日本商品ボイコットを呼びかけるポスターに“REMEMBER The PANAY!”というスローガンが記され、また、アメリカ海軍の将校の間では、日本海軍への報復を誓うという意味で、乾杯の際の合い言葉になったという。アメリカ政府と国民は、日本海軍機が「故意爆撃」をおこなったと確信したからこそ、アメリカ海軍に敵対したととらえ、対日感情を悪化させたのである。おりから、南京を攻略した日本軍による南京大虐殺についても大々的な報道がなされ、日本軍の残虐行為にたいするアメリカ国民の憤りが高まり、その結果として、日本の中国侵略批判と抗日中国への支援運動が開始された。アメリカ国民の日本商品ボイコット運動が拡大するにともない、それは対日経済制裁の要求にまで発展するようになった。さらにルーズベルト大統領以下、アメリカの政府指導者は、現地軍の独断専行や海軍航空隊の中国都市爆撃の拡大などを統制できない日本政府と軍部中央の指導力にたいして不信感と危機感を抱き、「再び不意打ち」「奇襲攻撃」がおこなわれる可能性を警戒して、アメリカ海軍、航空兵力の軍備拡張を推進するようになった。

そして、一九四一年一二月八日(アメリカ時間では一二月七日)の真珠湾奇襲攻撃がなされた後、パナイ号事件が"Prelude to Pearl Harbor" として改めて想起、記憶されることになった。それは、パナイ号事件三〇周年の年に、アメリカで次のような歴史書が出版されたことからも伺われる。

Harlan J. Swanson, The Panay Incident: Prelude to Pearl Harbor, 1967.

Manny T. Koginos, The Panay Incident: Prelude to War, 1967.

Hamilton D. Perry, The Panay Incident: Prelude to Pearl Harbor, 1969.

アメリカの歴史書において、パナイ号事件を「真珠湾攻撃への序曲」「日米戦争への序曲」と位置付けるのは、パナイ号撃沈と真珠湾奇襲とは、規模はまったく異なるが、日本海軍機のアメリカ艦船への「不意打ち」「騙し討ち」「卑怯な急襲」によって戦争を挑発されたことにおいて、同質であるというアメリカ人の認識を示している。(写真は「REMEMBER The PANAY!」のポスター)

〝真珠湾攻撃への序曲〟を証明した三人

ここで、歴史の駒を少し進めて、日本側からもパナイ号事件が〝真珠湾攻撃への序曲〟となったことを証明する軍人が三人存在することを紹介しておきたい。

山本五十六は、本書で詳述してきたように海軍航空隊の「生みの親」といえたが、パナイ号事件のときは海軍次官をつとめていた。山本は、米内光政海相に代わって、日米国交断絶と日米開戦の危機まで招来した事件の鎮静化に辣腕をふるった。山本次官は、対アメリカ政府、対日本国民、対海軍とそれぞれにたいする対策を使い分け、日本国民にたいしては、「誤爆」の謝罪・賠償をアメリカ政府が受け入れて「円満解決」したという虚構の安堵感をあたえたのである。その山本五十六が、一九三九年に連合艦隊司令長官となってから、真珠湾奇襲攻撃作戦を作案、準備・訓練をさせたうえで、パナイ号事件からちょうど四年後の一九四一年一二月八日、日本海軍の真珠湾攻撃を総指揮し、日米戦争そしてアジア太平洋戦争へと日本を突入させたのである。

二人目の軍人は、パナイ号に致命爆弾を命中させた第一三航空隊指揮官で操縦士の村田重治大尉である。

村田重治は、パナイ号撃沈により米内海相から譴責処分されたが、それはアメリカ政府向けの形式にすぎず、翌三八年三月には第二連合航空隊の分隊長に任命された。同年八月の漢口大空爆作戦においてはその功績により、勲五等を叙勲され、瑞宝章を授与された。村田大尉は、三九年二月の海軍の海南島の攻略作戦(下巻五八頁参照)においても、空爆隊の指揮官として海南島の町や村落の爆撃、破壊に活躍した。

四一年一二月八日の真珠湾攻撃において、「雷撃王」として名をはせた村田重治少佐は、機動部隊第一波攻撃隊の雷撃機四〇機の指揮官として出撃、自機が浅海面発射した魚雷を戦艦ウェストバージニアに命中させた。パナイ号を撃沈した村田大尉は、「誤認」爆撃を謝罪、山本海軍次官は村田を譴責処分する立場にあったが、真珠湾攻撃作戦においては目標どおりに戦艦ウェストバージニアを撃破、その功績により、連合艦隊司令長官山本五十六より感状を授与されたのである。

村田重治はパナイ号を撃沈し、真珠湾攻撃では先陣を切って魚雷攻撃で米戦艦ウェストバージニアを撃破したことにおいて、まさにパナイ号事件が〝真珠湾攻撃への序曲〟となったことを証明したパイロットといえた。

三人目の軍人は、パナイ号を撃沈した航空隊が発進していった常州基地に駐在して、第二連合航空隊の参謀として、現場での事件処理にあたった源田實中佐である。源田中佐は、九月一九日からの南京空爆作戦に自らも参加し、また中国空軍機との航空戦の体験を踏まえて、零戦の設計主任の堀越二郎に具体的な注文をした(二五二頁参照)。

源田實中佐は四一年二月に大西瀧治郎少将から「真珠湾作戦計画」の研究を依頼され、以後真珠湾攻撃作戦のプランナーとなった。四一年四月から第一航空艦隊(司令長官南雲忠一中将)の参謀となった源田は、真珠湾に停泊する米国太平洋艦隊の主力艦を奇襲攻撃により撃沈するために、航空魚雷を主用することを考えたが、真珠湾は水深わずか一二メートル程度の浅海面であったので、魚雷の浅海面発射の飛行技術の困難性を認識していた。そこで、四一年九月に空母赤城の臨時飛行隊長(一一月に正式に飛行隊長)に抜擢したのが村田重治少佐であった。

四一年一二月八日、真珠湾攻撃の機動部隊旗艦の空母赤城の艦橋で戦果を待っていた源田のもとに、全攻撃隊の中で、一番先にはいってきたのが「われ、敵主力を雷撃す、効果甚大」という村田雷撃隊長からの報告であった。

パナイ号事件については、日本政府・軍部の誠意ある謝罪と賠償、再発防止の保障をアメリカ政府が全面的に受け入れたことにより、パナイ号事件は「円満解決」したという国内向けのごまかしは功を奏して、日本国民の記憶からパナイ号事件はほとんど忘れられていくことになり、現在にいたるも、歴史辞典類に歴史的事件として記載されることも少なく、歴史教科書には記述されておらず、歴史書に言及されている場合も、アメリカ政府が「誤爆」を認めて「円満解決」したかのように書かれているだけである。

【参考文献】

日中戦争全史 上巻

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?