なぜコロンブスの像は破壊されたのか

イギリス・ブリストルでは奴隷貿易に関わった人物の銅像が川に落とされ、ベルギー・アントワープでは過酷な植民地支配を行なった国王の銅像が撤去され、そして、全米各地でコロンブスの像が破壊されているというニュースが流れている。

これらの事象を、15世紀の大航海時代にさかのぼって考えてみたい。

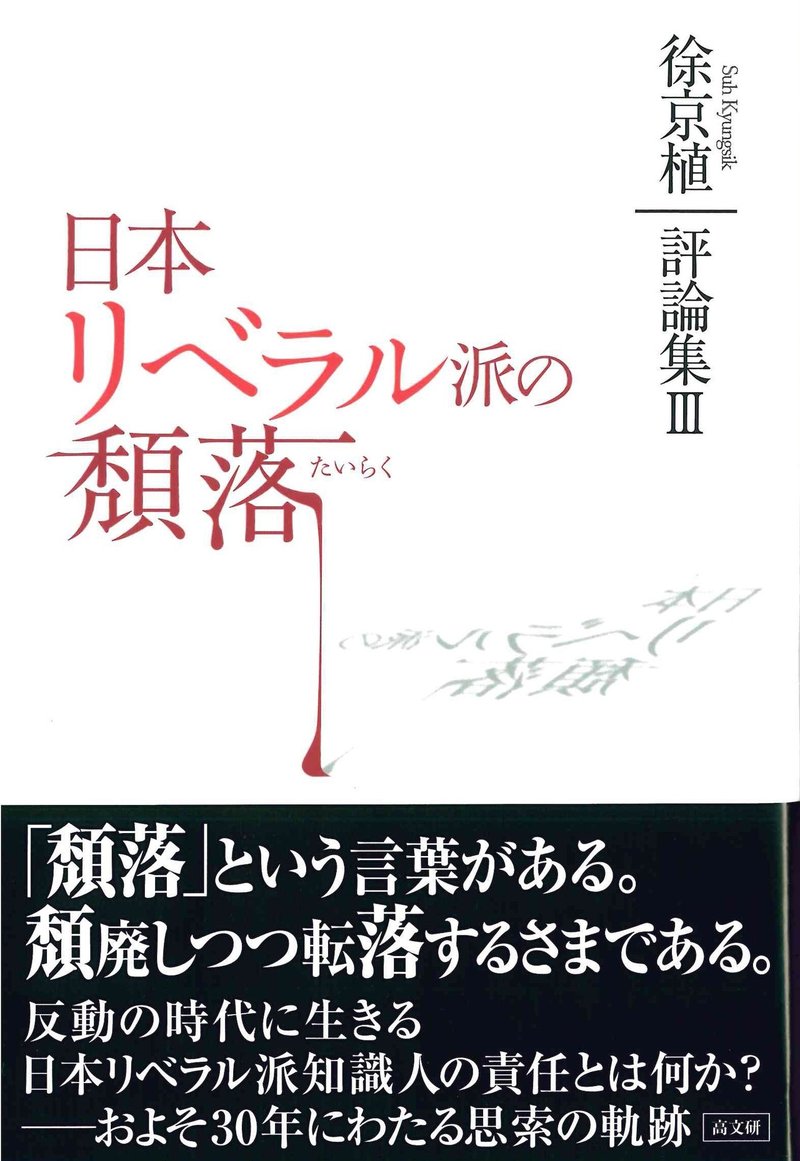

以下、作家の徐京植さんの論考「ヨーロッパ的普遍主義と日本的普遍主義」(『日本リベラル派の頽落』所収)を全文引用する。

ヨーロッパ的普遍主義と日本的普遍主義

悪 夢

「西洋人が一八世紀に抱懐し、一七八九年にいたってその曙光を見たように思った夢、そして一九一四年八月二日までは知識の進歩や科学上の諸発見によって強まりきたった夢、その夢が私にとっては、幼い男の子をスシ詰めにしたそれらの貨車を前にしたときに完全に消え失せてしまった、──それでいて、その少年たちがガス室や焼却炉に供されようとしているとは、私にはとうてい思いもよらぬことだった」

これはフランソワ・モーリヤック(Franois Mauriac)が、アウシュビッツの生存者であるエリ・ヴィーゼル(Elie Wiesel)の著書『夜』(村上光彦訳、みすず書房、一九六七年)に寄せた序文の一節である。この本の初版は第二次世界大戦終戦後一〇年あまりたった一九五八年にパリで出版された。

一八世紀に普及した「啓蒙主義」という夢は、フランス大革命後一九世紀を通じて確かなものになったように思えたが、第一次世界大戦勃発によって挫折し、第二次大戦と「ホロコースト」によって「消え失せた」、というのである。

人類は二〇世紀の二度にわたる世界大戦の惨禍を経験し、一九四八年の「世界人権宣言」によって、人権、平等、民主主義、などの「普遍的価値」を確認した。そういうことになっている。しかし、第一次世界大戦勃発からおよそ一世紀、第二次大戦終戦から七〇年後の今日、私たちはどんな景色を見ているのか。モーリヤックは貨車でガス室へと運ばれていく子どもたちを見た。いま私たちは見ている、溺れ死んで浜辺に打ち上げられた子どもたち、貨物トラックの荷物室で窒息死した難民たち、降り注ぐ爆弾の下を泣き叫びながら逃げ惑う人たちを。その一方で、全人口の一パーセントが地球上の富の過半を占有するという、歴史上類例のない不平等が横行する現実を。

私たちは今なお啓蒙主義の「夢」について語ることができるだろうか。それとも、ただ延々と続く、終わりのない「悪夢」だけが現実なのだろうか?……

過ぎ去った二〇一五年という年の後ろ姿は、例年にも増して暗鬱そのものだ。

中東研究者・栗田禎子は、「誇張でなく、いつ戦争になってもおかしくない危機をわれわれは生きている、と感じる。それも単なる局地戦争ではなく、〈世界大戦〉の危機である」と述べている(「パリの事件と〈世界大戦〉の足音」『現代思想』二〇一六年一月臨時増刊号)。パリの事件(二〇一五年一一月一三日の襲撃事件)が「対テロ戦争」を活性化させると同時に、中東危機がヨーロッパに内在化された。対シリア介入をめぐる主導権争いはNATO対ロシアの対立を引き起こしている。ウクライナ・クリミア問題と連動すれば、どんな事態になるのか。──このように栗田は憂慮する。

危機は北部大西洋と地中海地域にとどまるものではない。アメリカと中国が南シナ海で危険な駆け引きを続けている。第二次大戦後現在まで分断されたままの朝鮮半島でも、軍事的緊張が増している。より危険なことは、戦後七〇年間、「平和憲法」の制約下にあった日本が、二〇一五年に憲法解釈を変更して「集団的自衛権」の行使を可能にし、アメリカへの追従、米軍との軍事協力体制に踏み出したことだ。その日本政府は今年七月に予定されている参議院選挙で勝利すれば、戦後初めて憲法改正に踏みだすと公言している。「日本」は、ただでさえ危機的な世界に加えられた、さらなる危険要因である。

この危機がさらに本格化し拡大すれば「二つの大洋」をむすぶ大災厄となるだろう。そうならないと楽観する根拠はないのである。

なによりも私を憂慮させるのは、殺戮や残酷さの蔓延に多くの人々が「慣れ」、無感覚になり、シニシズムに陥っている現状である。いまでは、ナチス・ドイツの残虐さ・冷血さを引き合いに出したところで、誰も心から衝撃を受けたり悲しんだりしない。なぜなら、ナチ敗北後にも、それと同等の残虐さ・冷血さが世界のいたるところで続いているからだ。紛争地や戦地の武装集団だけではない。むしろ、欧米や日本の排外主義者たちが、このシニシズムと冷血さを証明している。フランスのオランド大統領は勇ましく戦争宣言を発した。アメリカ大統領選挙に名のりを挙げているドナルド・トランプは「イスラム教徒の入国禁止」を訴えたが、そのためにかえって支持率を上げた。私たちは近々、トランプ大統領という悪夢が現実になる日を迎えるかもしれない。

極東に位置する日本でも同様の憂慮すべき事態が続いている(詳しくは後述)。

反植民地闘争とふたつの「普遍主義」

第二次世界大戦後の世界において、私たちに「普遍的価値」への希望を抱かせる出来事は、残念ながら、わずかしかなかった。南アフリカにおけるアパルトヘイト体制の打破を、そのわずかな希望的出来事の一つに数えることは許されるであろう。長く困難な闘争の末に、こうした人種差別体制そのものが「人道に対する罪」であることが国際社会で確認されたことが、大きな成果だった(一九九八年にはローマ会議において、国際刑事裁判所ローマ規程が採択され、国際刑事裁判所ローマ規程第七条で、アパルトヘイトは「人道に対する罪」と規定された─徐)。

この成果の延長上で、二〇〇一年、南アフリカのダーバンで国連主催「人種主義、人種差別、排外主義、および関連する不寛容に反対する国際会議」が開かれた。アパルトヘイト体制からの解放を勝ち取った南アフリカでこの会議が開かれたことそのものが、人類が人種差別や植民地主義を超えて前進していくことができるという希望を象徴する出来事だった。この会議は、欧米諸国が行なってきた奴隷貿易、奴隷制、植民地支配に「人道に対する罪」という概念を適用する可能性を初めて公的に論じる場所だった。

だが、会議は「法的責任」を否定する先進諸国(旧植民地宗主国)の頑強な抵抗に遭って難航した。アメリカとイスラエルは退席した。奴隷制度と奴隷貿易に対する補償要求がカリブ海諸国とアフリカ諸国から提起されると、欧米諸国はこれに激しく反発し、かろうじて「道義的責任」は認めたが、「法的責任」は断固として認めなかった。その結果、ダーバン会議宣言には奴隷制度と奴隷貿易が「人道に対する罪」であることは明記されたが、これに対する「補償の義務」は盛り込まれなかったのである(永原陽子他著『「植民地責任」論─脱植民地化の比較史』青木書店、二〇〇九年)。

このダーバン会議が閉幕してから三日後、「9・11」事件が起こった。それはまるで、平和的な対話を通じて植民地支配責任の問題を解決してゆく可能性に絶望した者による、欧米諸国への応答のようにも見える出来事だった。もちろん、一般市民に対する大量無差別殺傷は肯定されるものではない。だが、ことの由来を考えると、ダーバン会議で表明された理念を先進諸国が受け入れ、時間はかかっても対話を通じてそれを実践していく姿勢を示していれば、世界の人々(とくに旧植民地諸国出身者たち)にとっては、この世の光景はまだ希望的なものに見えただろう。それを力ずくの「文明の衝突」という構図へと引き入れたことが、今日の悪夢の連鎖へと繋がっている。

かつてエドワード・サイードが「9・11」直後、愛国主義の熱に浮かされ、「対テロ戦争」に突き進むアメリカ国民大多数の中にあって、「テロ」という言葉を、原因や文脈を無視して無限定に使用することに警鐘を鳴らした。

「……非常に心配なのは、冷静な分析や考察を遂行する気配がないかわりに、差異化し定義しようとする努力だけが、やけに目立つことです。たとえば〈Terrorism〉という用語。〈テロ〉はいまや反米主義と同義語になるかと思えば、今度は合衆国に対して批判的であることと同義語になり、さらにまた非愛国的であることと同義語になったりしているのです。このような同義語づくりの連鎖はもってのほかです」(Edward W. Said and David Barsamianm, "Culture and Resistance",2003)

しかし、このような理性の声はあっさりと無視された。ダーバン会議と「9・11」からおよそ一五年が経った。米英が主導した「イラク戦争」を境に世界は「対テロ戦争」の時代に突入し、より絶望的な暴力の循環へと引きずりこまれた。出口はまったく見えないままである。その出口に近づくためには、誰かを悪魔化して、際限ない対抗暴力に突き進むのではなく、つねに出来事の根源にさかのぼって思考する態度を失いたくない。

出来事の根源にさかのぼって思考しようとする時、外せない要素は「植民地支配」である。いま世界の人々を苦しめているのは、欧米と日本による「植民地支配」の「負の遺産」であるからだ。

一四九二年、コロンブスが新大陸に到達した時、イベリア半島最後のイスラム教国グラナダが陥落、キリスト教勢力による「レコンキスタ(国土再征服)」が完成した。ヨーロッパの多元的時代が終焉し、不寛容な一元的支配の時代へと突入した。この年にイベリア半島を追われ各地へ離散したユダヤ教徒たちの苦難は五〇〇年後、ホロコーストに帰結した。

一五世紀から一七世紀にいたるヨーロッパ人によるアジア大陸・アメリカ大陸などへの植民地主義的な海外進出を経て「近代世界システム」(イマニュエル・ウォーラーステイン)が成立した。それは地球上の大多数にとっては戦争、飢餓、奴隷労働、出口の見えない低開発と貧困といった災厄を意味する。そのことの起源を私たちに知らせる貴重な報告の一つが、ラス・カサス(Bartolom de las Casas)が一五五二年に刊行した『インディアスの破壊についての簡潔な報告』である。

ラス・カサスはスペイン王室が主催したヴァリャドリッド論戦(一五五〇─五一年)において、エンコミエンダ制を事実上の奴隷制であると糾弾し、征服の中止を訴えた。一方、論敵のセプルベダ(Juan Gins de Seplveda)は「自然法にしたがえば、理性を欠いた人々は彼らよりも人間的で思慮分別を備えた立派な人たちに服従しなければならない」「人間の中には自然本性からして主人であるものと奴隷であるものがいる。あの野蛮人は死に追いやられることがあるとしても、征服されることによって、きわめて大きな進歩を遂げることができるのだ」と主張し、征服と植民地支配を正当化した。

イマニュエル・ウォーラーステインは、二〇〇四年にカナダのブリティッシュ・コロンビア大学で行なった特別講義で、このラス・カサス/セプルベダ論争を、イラク戦争以後の世界情勢の文脈の中で詳しく検討している(European Universalism,2006。日本語訳『ヨーロッパ的普遍主義』明石書店、二〇〇八年)。

ウォーラーステインは「先進国」による干渉の正当化は、かつては「宗教」を掲げて行なわれたが、現代では「人権」や「民主主義」を掲げることにシフトした、とする。彼によると、欧米を中心とする汎ヨーロッパ世界(ここに日本も加えることができるだろう─徐)の指導者、主流派メディア、体制側知識人たちのレトリックには自己の政策の正当化として、普遍主義に訴える言葉が溢れている。彼らが「他者」(相対的に貧しく、「発展途上」の諸国民)に関連する政策について語る際には、とりわけそうである。

このレトリックには主として三つの種類がある。第一には、彼らの政策を「人権」の擁護、「民主主義」の促進だとする主張である。第二に、「文明の衝突」という隠語で語られるものであり、そこではつねに「西洋」文明は普遍的な価値や真理に立脚する唯一の文明であり、他の諸文明に優るとされる。第三には、市場の科学的真理性を主張するものであり、新自由主義的経済学の諸法則を受け入れる以外に「ほかに選択肢はないThere is No Alternative」という考え方である。

これらは決して新しい主題ではなく、少なくとも一六世紀以来、近代世界システムの歴史を通じて、権力の基本的なレトリックを構成してきたものだ、とウォーラーステインはいう。このような立場から、「ラス・カサス/セプルベダ論争」は五〇〇年後のいまも続いている、と彼は主張するのである。

ウォーラーステインは、このような、権力によって歪められた普遍主義を「ヨーロッパ的普遍主義」と呼び、それに対して、ほんとうの普遍主義、「普遍的普遍主義」を対置することを呼びかける。「この二つの〈普遍主義〉の間の選択は避けられない。なんらかの超個別主義的立場(中略)に撤退することはできない。なぜなら超個別主義は、実はヨーロッパ的普遍主義と現在権力を有する者たちの力──彼らは非平等主義的で非民主主義的な世界システムの維持をもくろんでいる──に対する隠れた降伏にほかならないからである」。

日本という問題

さて、アジアの一角に位置する日本は、一六世紀末ごろからこの「世界システム」に編入されたが、当初、その位置はあいまいであった。

コロンブスの新大陸到達一〇〇年後に起きた豊臣秀吉による朝鮮半島侵略戦争(壬申倭乱〈一五九二─九八年〉)は、一六世紀における世界最大の戦争であった。この戦争は明を中心とした東アジアの支配秩序への挑戦であった。この戦争の過程で捕虜となった多くの朝鮮人民衆がポルトガル奴隷商人に売却された。現在もその痕跡を残す末裔がイタリアに生存している。このことは、この戦争が世界システムの中で進行したことを物語るエピソードである。

しかし、この戦争は日本の勝利に終わらず、日本は一九世紀後半の開国まで、鎖国の時代に入る。開国して明治維新(一八六八年)を経た日本は翌年、先住民族「アイヌ」の住む北方の大地を「北海道」と命名して編入し、一八七九年には島民の反対を押し切って琉球王国を廃絶し沖縄県として自国領土とした(琉球処分)。続いて日清戦争(一八九四─九五年)によって台湾などを領有し、日露戦争(一九〇四─〇五年)に勝利してロシアに対する朝鮮半島における優先権を獲得すると、当時の朝鮮(大韓帝国)を保護国として支配し、一九一〇年には朝鮮を「併合」して一九四五年まで植民地支配を続けた。一九三二年には中国東北地方に傀儡国家「満州国」をつくって中国大陸への侵略を強めた。これがアジア太平洋戦争(一九三七─四五年)へと繋がっていった。

このように近代になってからの日本は対外膨張と帝国主義侵略の歴史を重ねてきた。その過程を象徴する標語は「富国強兵」であり、「脱亜入欧」(福沢諭吉)であった。みずからアジアの一国でありながら、西洋に真似て、「文明化」のイデオロギーを掲げてアジアの隣国に対する侵略を正当化したのである。

左れば今日の謀を為すに、我国は隣国の開明を待て共に亜細亜を興すの猶予ある可らず、寧ろ其伍を脱して西洋の文明国と進退を共にし、其支那朝鮮に接するの法も隣国なるが故にとて特別の会釈に及ばず、正に西洋人が之に接するの風に従て処分す可きのみ。悪友を親しむ者は共に悪名を免かる可らず。我れは心に於て亜細亜東方の悪友を謝絶するものなり。(「脱亜論」、『時事新報』一八八五年)

このような日本側の思想に対して、侵略された朝鮮人の側の理念は一九一九年の独立運動の際に発せられた「独立宣言」に集約的に語られている。その大意は、次のとおり。

自分たちは侵略者である日本を怨むものではなく、真の理解と同情にもとづく友好的新局面を打開したいと望む。それが、不幸を回避するための早道であるからだ。日本が二〇〇〇万人の朝鮮人の植民地支配に対する憤りや恨みを武力で威圧することは、四億人の中国人の日本に対する危惧と猜疑を大きくさせ、その結果、東洋全体が共倒れになることは明らかだ。朝鮮の独立は、朝鮮人の正当な要求であると同時に、日本人を邪な道から脱出させ、世界平和と人類の幸福に必要な段階となるものである。

この宣言とともに挙行された一九一九年の独立運動は残酷に弾圧され、七五〇〇名以上が犠牲となった。

要約して述べると、東アジアの帝国主義国日本は近代以降、「文明化」(「ヨーロッパ的普遍主義」)を口実としながら、自己中心的な国家主義(超個別主義)による侵略を重ねてきたといえる。このような「日本的普遍主義」を、彼らは「八紘一宇」と称した。これは天皇を中心とする国家神道思想によって日本を頂点にいただく国際秩序を正当化するイデオロギーであり、中国・朝鮮などアジアの諸民族はこのような普遍主義に従うべきであるとされ、独立を求める被支配民族の願いは「民族主義的偏見」であるとして弾圧された。

このようなイデオロギーは一九四五年の日本敗戦とともに根本的に否定されたはずであったが、現実はそうならなかった。戦後も天皇制が生き残ったように、このような「日本的普遍主義」もまた生き残った。

日本は政府そのものが難民に対して閉鎖的である。昨年(二〇一五年)の統計では難民申請者は七五八六人、そのうち難民認定をうけたのは二七人に過ぎない。朝日新聞社が昨年一二月に行なった世論調査では、難民受け入れに積極的な回答は二四パーセントにとどまり、五八パーセントが「そう思わない」と答えた。一九九六年九月の調査では、難民や外国人労働者の受け入れについて、「もっと受け入れるほうがよい」が二二パーセント、「今のままでよい」が六五パーセントだった。つまり過去二〇年間で、日本マジョリティの意識はほとんど変化していないということである(『朝日新聞』二〇一六年一月三〇日)。

問題は行政当局にだけあるのではない。ある女性漫画家(筆者注──はすみとしこ。「ホワイトプロパガンダ漫画家」を自称する)は難民や在日外国人への憎悪や差別を作品にして発表した。「そうだ、難民しよう!」というその作品は、「ニセ難民」や「在日朝鮮人」が日本人の安全を脅かし、福祉をだまし取って安楽な暮らしをしているとして憎悪を煽るものである。この漫画はインターネットを通じて一般大衆の関心を呼び、ベストセラー一位となった。こういう本を出版する会社、販売する書店、購入する少なくない数の消費者がいる。つまり、国民のかなりの部分が、この典型的なヘイトクライムに共鳴しているのである。これは、ひとつの例に過ぎない。日本は先進国の中では世界有数の排外主義国家であるといえる。

二〇一二年一二月の総選挙で自民党が大勝し政権政党に復帰したが、その際の街頭演説の光景を私は忘れない。秋葉原の駅頭で演説する安倍晋三を、日章旗を打ち振って歓呼する「市民」たちが取り巻いて、反中・嫌韓・在日外国人排斥を叫んでいた。一九三〇年代のドイツやイタリアにタイムスリップしたような、身の毛のよだつ光景であった。

日本社会に生まれ、六〇年以上ここで暮らしてきた私だが、こんな風景を見ることになるとは思っていなかった。なぜなら、私に「人権」「平等」「平和」「民主主義」など普遍的価値を教育したのも、侵略戦争の反省に立って「平和主義」を実践すると唱えていた、戦後日本の教育だったからだ。それがかくもたやすく、無残に崩れたのである。

いっそう不吉なことは、こうした排外主義勢力と現在の日本政府閣僚とが親和的な関係を持っていることだ。イギリスの有力紙『ガーディアン』が、二〇一四年一〇月一三日付の記事で、以下のように指摘している。以下は筆者による一部要約。

山谷えり子国家公安委員長(自民党)は日本警察の最高責任者だが、日本の極右グループと関係しており、在特会(在日特権を許さない市民の会)の有力メンバーと並んで写真をとっていた。在特会のメンバーたちはこれまでに在日韓国・朝鮮人を「ゴキブリ」と呼びながら虐殺を公言してきた。それにもかかわらず、山谷えり子はこれまで頑として在特会を非難しようとしていない。自民党の他の二閣僚は日本のネオナチ政党の党首との写真撮影に応じていたことを認めていた。これらの政治家は安倍首相の側近であり、戦時下の日本に関して歴史修正主義的な見解を彼と共有している。このひとびとは、日本が一九二〇年代末から一九四五年の敗戦まで朝鮮人や中国人女性を主とする何万人もの女性たちに対して前線の売春宿で働くよう強いたという周知の事実について、これまでずっと異議を唱えてきた。安倍改造内閣の閣僚一九人のうち一五人が属している日本会議は、愛国主義的教育を推進し、戦時下の日本がアジア大陸で行った軍事作戦に関する「自虐史観」を終わらせることを目指して一九九七年に創立された団体だ(http://www.theguardian.com/world/2014/oct/13/japan-ruling-party-far-right-extremists-liberal-democratic)。

この荒涼たる風景は、自然に、ワイマール共和国末期のドイツを連想させる。

自民党の改憲案を見ると、天皇を元首と定める、自衛隊を国防軍に改める、国民の基本的人権を規制する、など見過ごすことのできない多くの問題点があらわになっている。現行憲法の「拷問及び残虐な刑罰は絶対にこれを禁ずる」という条文から、「絶対に」という文言を削除している。つまり場合によっては拷問する、というわけである。また、自民党改憲案は近年ある程度まで現実化に近づいていた定住外国人地方参政権など、外国人の基本的人権を明確に否定する内容をもっている。

改憲案にはこういう項目もある。「緊急事態の宣言が発せられたときは法律の定めるところにより内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」。これは、ナチスの非常大権法と同じ発想である。麻生太郎副総理は二〇一三年八月の講演で、憲法改正論議に関連して、「ナチスの手口に学んだらどうかね」と述べた。歴史的事実に最低限の知識があったら、一国の副総理が冗談ででも言ってよい話ではない。

これは失言ではなく、彼らの本音であり、脅迫である。改憲に対する国民の抵抗が強いとみると、二〇一五年夏の国会では憲法の条文改正ではなく、恣意的な解釈変更によって、「集団的自衛権」の容認、すなわち米軍の要請に応じて世界のどこででも軍事協力することを可能とする安保法制を制定した。二〇一六年一月に召集された国会で安倍首相は、改憲発議が可能な三分の二の議席を得た場合には、まず「緊急事態条項」の導入から改憲に着手すると表明した。ことの成否は、今年七月に予定されている参議院選挙の結果で決まる。みずから「平和国家」を標榜し、世界の多くの人々もそのように思い込まされてきた日本が、いよいよその看板を降ろす日が近づいている。

二〇一一年三月一一日に東日本大震災と大津波が起き、続いて福島原子力発電所でメルトダウン事故が起きた。その直後から、昼夜となく執拗に流される「ガンバレ、日本!」という呼号を耳にしながら、私はファシズム到来の危機を感じた。

一九二三年九月一日に関東大震災が起き、東京都その近郊が壊滅的な破壊にさらされた。その渦中で、およそ六〇〇〇人の朝鮮人が「放火している」「井戸に毒を投げ入れた」などの事実無根のデマのために虐殺されたのである。日本政府はいまだにこの虐殺事件の公式調査すらも行なっていない。この震災を契機に、政治的反対勢力は荒々しく弾圧された。治安維持法が発布されて、戦前わずかに存在したデモクラシーの芽は摘み取られ、日本は侵略戦争への急坂を転落したのである。

それから九〇年ほど後の現在、福島原発事故の被災地は放射能に汚染され、いまも一〇万人以上の住民がもとの故郷に帰ることができずさまよっている。

ジャン=ポール・サルトルはその著書『ユダヤ人』で、反ユダヤ主義(ひろく人種差別主義)は思想ではなく、「ひとつの情熱である」と述べている。それは実証性や論理的整合性とは無関係な、ひとつの情熱なのである。人類は「アウシュヴィッツの後」なっても、この「情熱」に始末をつけることができなかった。それはしぶとくはびこり、世界の至ることころで再び頭をもたげている。知性や理性は断片化され、排他的で自己中心的な情熱のみが燃え盛っている。日本もその例外ではない。

昨年夏、安倍晋三首相は「戦後七〇年談話」なるものを発表した。マスメディアはこの談話に「お詫び」「反省」といった「キーワード」が含まれるかどうかという点に注目した。

結論的にこの談話は首相の歴史修正主義と「日本的普遍主義」を再確認するものに終わった。だが、日本のメディアや知識人の中で、その点を鋭く指摘したものは数少ない。

安倍首相はその談話において、西洋諸国から押し寄せた植民地支配の波への危機感が日本にとって「近代化の原動力」となった、と自国を自賛した、

彼が「反省」したのは、第一次世界大戦後、世界恐慌が発生し、欧米諸国が経済のブロック化を進めると日本経済は大きな打撃を受け、日本は孤立感を深めたため、力の行使によって解決しようと試みた。こうして日本は、世界の大勢を見失い、次第に「新しい国際秩序」への「挑戦者」となっていった。進むべき針路を誤り、戦争への道を進んで行った、という点である。

これが植民地支配と侵略戦争の被害者に向けた「反省」の弁といえるだろうか。彼の顔は「西洋諸国」のみにむけられていて、「ヨーロッパ普遍主義」的な秩序への挑戦とその失敗を反省しているにすぎない。

これが現在における日本国支配層の歴史認識の水準である。近代史を通じて他者と出会うことができず、対話することができなかった日本は、安倍首相の政府のもと、アメリカの一国支配体制に追従する政策を急速に進めている。太平洋地域から浮上してきた、世界平和への深刻な危険要因である。

いずこへ

私たちはこの悪夢のなかで、正気を保ち続けることができるだろうか? どこに、この悪夢からの出口があるのだろうか?──もちろん、この問いへの簡単な答えはない。

スラヴォイ・ジジェクは「連帯」の必要性を強調する。「階級闘争を取り戻そうではないか。そして、そのための唯一の方法は、搾取され、抑圧される者たちのグローバルな連帯にこだわり抜くことだ。こうしたグローバルな視点がなければ、(二〇一五年一一月一三日の襲撃事件の)パリの被害者との感傷的な連帯は疑似─倫理的な猥褻である」(Slavoj Zizek,"DISTURBANCE IN A COUPOLA",2015)。

エティエンヌ・バリバールは言う。「〈西洋人〉と〈東洋人〉があえて互いの立場に立って、新たな普遍主義の言語を共同で作り上げなければならない。地域全体にある複数の社会の多文化主義を犠牲にした、国境閉鎖とその強制は、すでに内戦である」(Etinne Balibar, "Somme-nous en guerre?",2015)。

バリバールのいう「新たな普遍主義」とウォーラーステインのいう「普遍的普遍主義」が厳密にいって同じ概念なのかどうかはともかく、いま私たちに求められているのは、まさしくこうした思想的態度であり、そのことを決して放棄しない決意であろう。そうでなければ、ラス・カサス以来五〇〇年に及ぶ思想的苦闘は無に帰し、シニシズムが最後の凱歌を挙げることになるのだ。

最後に私は、イラク戦争開戦の直前、彼の死の七カ月前に行なわれたエドワード・サイードのインタビューから一節を引用して紹介したい。サイードが私たちに残した遺言である。

「いま現在、帝国主義者をこうまでのさばらせたのは何が原因ですか?」という質問に、サイードは「強力に組織され、多くの人々を確実に動員できる抵抗勢力が存在しないこと」とともに、「知識階級全般の失敗」を挙げている。「重要なゴールを見失ってしまったのです。重要なゴールとは、エメ・セゼールが述べたような、自由と解放と啓蒙を求めるあらゆる民族が集う、勝利の会合なのです」(Edward W. Said and David Barsamianm, "Culture and Resistance",2003)。

悪夢の時代に、この「勝利の会合」への夢を放棄したくない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?