【技術士】スマート保安について

こちらを参考にしています。

スマート保安官民協議会 電力安全部会

スマート保安アクションプラン

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/smart_industrial_safety/action_plan_denki.pdf

電気分野が抱える問題とスマート保安

電気の分野では、設備の経年劣化や人材不足が問題となっている。

保安分野でも同様にこれらが問題となっており、安全性を確保と効率向上や省力化の両立が課題となっている。

このような状況で、IoTやAI、ドローンを活用した新しい技術の実用化が進められており、電気保安水準の維持向上および生産性向上を両立させる電気保安のスマート化が強く求められている。

電気保安のスマート化の将来像

スマート化により生じる変化

電気設備には、発電設備、送配電変電から需要設備等多様な設備が存在するが、ほとんどの設備分野において設備経年劣化・保安人材不足などの課題に直面している。これらの課題に対し、保安のスマート化により対応していくことを目指す。電気保安のスマート化の将来像においては、以下に示すような本質的な変化が生じると考えられる。

①定置センサーの増設やドローン・ロボットによる可搬センサーの現場搬送によって、労働集約的であった現場作業が合理化される。

これにより、常時監視、遠隔監視化が普及・拡大する。

②センサーの高度化、増設によるデジタルデータ化およびAI活用による処理情報量の拡大と判断精度の向上によって、これまで主観的・暗黙知であった判断内容が客観化・形式知化される。

③各種設備状況データの分析と携行機器の活用により、現場作業内容の知識集約化が進展する。

スマート保安として開発・導入が期待される分野

主な技術分野としては、

①ロボット・ドローン

②センサー・カメラ

③定期・常時伝送

④異常検知・予兆検知・CBM(Condition Based Maintenance:状態基準保全)

⑤ウェアラブルr機器・携帯端末

が想定される。

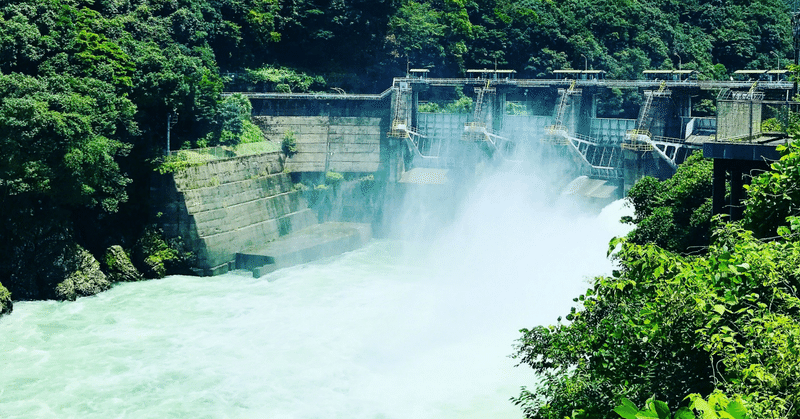

水力発電所を例に

保安の課題

水力発電所は山間地に設置されることが多く、その保守管理は台風・大雨などに左右されるなど、時間的・人的負担が大きい。

直面する課題としては

①遠隔監視に加え、多いところでは巡視点検を月に数回実施している。発電所・ダムまで数人が数時間かけて往復し、現場でのデータ収集などの業務に多大なコストがかかっている

②ダム等の点検におけるロープワークや水路水中部の潜水など、高い危険性を有する業務を実施している

③自然条件により、数日間に渡る洪水吐ゲートの操作や、長時間にわたる取水口の除塵作業、冬季の除雪作業などが求められており、負担が大きい

等がある

水力発電分野における技術

1.巡視点検・監視制御のデジタル化・遠隔化

水力発電所では、現在行われている一部の遠隔監視に加えて巡視点検時の確認項目にも新たにセンサーを設置することで、従来の巡視点検より高頻度に計測・分析を行う。これにより、異常の予兆検出や早期発見につなげることができるとともに、巡視・点検頻度や作業時間の効率化やデータに基づいた統一的な保安が実現する。

技術的には、現場設備のセンシング技術、データの通信技術やサーバーセキュリティ対策が必要である。水力発電所の多くが山間地であり、通信インフラが整備されていない場所が存在するため、遠隔化のためには通信インフラの整備が前提となる。また、センサーやカメラによって取得したデータを基に判断、対処ができる人材を確保することが必須となる。

2.AI活用による保安活動の判断支援

水力発電設備は、台風・大雨の影響を受けやすくダムの操作や安全確保、除塵等で長時間の作業に係る負担が大きい。また、スマート化に伴うデータ処理のコストへの対応も必要となる。

これらの課題に対応するため、AI による流入量予測などの操作支援により、作業員の負担を軽減することが期待されている。実現にあたっては、ビッグデータ処理や AI 技術の開発が必要である。

3.デジタル端末の活用による現場作業高度化

巡視点検において、過去のデータや資料の確認を紙で行うことは非効率であり、帰所後の机上作業も負担となっている。

この課題に対して、タブレット端末を利用することにより、現場での関係資料を参照することが可能となるほか、入力した巡視・点検データを帰所後に入力する等の机上業務が削減すると見込まれる。

また、ウェアラブル端末を用い、遠隔の専門技術者から現場に居る作業員にリアルタイムに指示を出すとともに専門技術者が現場の作業員と同じデータを同時に監視することで、発電設備の状況を迅速かつ正確に把握することができ、異常時の早期対応が実現できる。

4.点検へのドローン活用

コンクリート構造物や電気設備の巡視点検では、徒歩での移動、目視や双眼鏡を用いており、時間や労力がかかるうえに危険が伴う。

このような課題にはドローン技術の活用が考えられる。

設備の状況をドローンで撮影し、遠隔から点検を行うことで。移動・巡視時間の削減、危険の回避、難点検箇所の不具合の早期発見が期待される。

現状では、ドローン自身の航続距離、自律飛行能力等に技術的課題があるため、さらなる技術開発と、ドローン操作技術の習得が必要となる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?