古藤野湖

4万1千年前、支笏火山が巨大カルデラ噴火し、火砕流堆積物が札幌市から千歳市・苫小牧を含む広範囲を埋め尽くした。もしも今、噴火したら250万人の人命が失われると言われている。その支笏火砕流堆積物が豊平川の下流域を堰き止めて、“幻の湖「古藤野湖(仮称)」”を形成したと考えられる。豊平川の堰止湖については、東海大学の石井次郎教授も述べている。想定している古藤野湖は藤野から小金湯にかけて広がる、湖面標高は245m、延長は11kmの湖である。

1 はじめに

4万1千年前に噴火した支笏火山は、大量の火砕流を白老・苫小牧・千歳・恵庭・札幌の広大な範囲に流した。私は10年ほど前から,この火砕流が豊平川を堰止めて大きな湖“古藤野湖”を作ったのではないかと考えていた。2014年に八剣山西側登山道の標高241.5mより低いところに湖成堆積物を確認し、“古藤野湖”の存在を確信した。想定している湖の延長は11km,面積は18km2,貯水量10億m3(最近完成した新大夕張ダムの2倍程度)である。

支笏火砕流堆積物による豊平川の堰止めについて東海大学の石井次郎(1988)は次のように述べている.

①硬石山中腹に支笏軽石流堆積物(筆者注:支笏火砕流堆積物のこと)が直接(アバツト)していることから、幻の“石山・硬石山ダム湖(仮称)"が存在していたことは確実。

②支笏火砕流は高ければ標高220mまで埋め尽くし、堰止め湖からの水の落ち口に当たる真駒内泉町・真駒内南町付近に“石山の滝”が推定される。

③原因を探れば、幻の湖や滝も姿を現し、楽しいロマンを掻きたててくれる。

私は、この論文を2014年に入手した。

2 古藤野湖を想定した根拠

①支笏火砕流堆積物は石山から札幌市街地に分布し、上流の藤野から小金湯-定山渓地区には分布していない。豊平川の下流だけ支笏火砕流堆積物で堰止められれば、上流に天然湖ができると考えられる(図1)。

②支笏火砕流堆積物が豊平川を越えた西側(左岸)の南の沢から中ノ沢にかけて分布する。このことは支笏火砕流堆積物が石山から南の沢と中ノ沢に連続して堆積していた証拠であり、豊平川が堰止められた根拠となる(図-2)。

③漁川や厚別川では、支笏火砕流堆積物の下面が現河床面より30mほど低く、現河川は支笏火砕流堆積物の上を流れている。南区の石山陸橋付近でも、支笏火砕流下面は現河床面よりも低い位置にある。したがって、支笏噴火以前は現在よりも地形が開けていたと考えられる。

④支笏火砕流の地形面を復元してみると,石山付近で支笏火砕流上面は少なくとも標高200m~230mに達している。この標高は、現在想定している古藤野湖の湖面標高245mよりも低い値である。ここで、支笏火砕流堆積物の上部は未固結の火山灰で風雨により浸食されやすく、4万年の間に支笏火砕流の上面は、火砕流流下時よりも数十m低くなって現在の標高まで低下してきたことが考えられる。したがって、支笏火砕流が流下した当時の上面標高は現在よりも高く、標高250m程度の堰止めダムは可能である(図3)。

*産総研のシームレス地質図の支笏火砕流の分布域に国土地理院の10m標高メッシュデータを表示し接峯面図を作成した。接峯面図は、長年月で浸食された地形から、火砕流流下時の地形面を復元するものです。

⑤硬石山の北西側に標高230mの鞍部が存在する(図2)。硬石山の南東側を支笏火砕流が標高250m以上まで覆って上流に天然ダムを作っても,この鞍部から湖水が溢れ出すため、古藤野湖の湖面は標高230m内外に維持されたと考えられる。また,鞍部から湖水が溢れ出すために,湖水が軟質な支笏火砕流堆積物の天然ダムをオーバーフローすることなく,天然ダムは長期間(1万年ほど)にわたって維持されたと考えられる。一方、硬石山北西部の鞍部は後で開析された地形であり,古藤野湖ができた頃の鞍部の標高は230m以上あったと考えられる。(図4)

⑥山岸ほか(1978)の豊平川の段丘・河床縦断面図には、小金湯付近に標高240mの平坦面が描かれている。この平坦面の標高が,硬石山北西側の鞍部の標高とほぼ一致していることから、この小金湯の平坦面は標高230m内外の古藤野湖に堆積した三角州や扇状地の堆積面の上面を表すものと考えられる。(図-5、図-6)

⑦小金湯から下流域では段丘面の段数が増加する。豊平川を塞き止めていた天然ダムが豊平川により開析され,古藤野湖の湖面がしだいに低下することによって多くの段丘面が形成されたと考えられる(図7)。

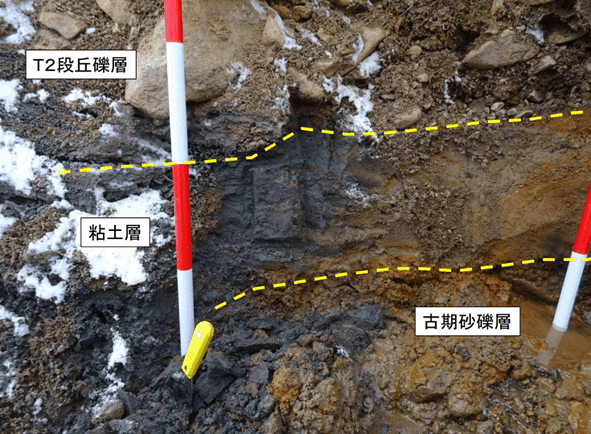

⑧八剣山山麓の標高241.5mより下位に未固結の砂・粘土の互層が発見された。この標高は想定していた標高より高いが,この砂・粘土の互層は古藤野湖の湖成堆積物と考えられる(図8、写真1)。

⑨砥山沢川下流部に延長約200m、幅約50mの範囲に粘土層が分布している。これだけ広い範囲に粘土層が分布するには湖のような広い静かな環境が必要である(写真2)。

3 寄せられた疑問点

①小金湯の平坦面を三角州や扇状地とするならば、特有の堆積構造があるのではないか。

②支笏火砕流の上部は軟質で浸食されやすく数十年で決壊し、厚い湖成層はできなかったのではないか。

③八剣山の湖成層の露頭において粘土層が傾斜しているのは、河川性の堆積物ではないか。

④八剣山の湖成層の露頭は、支笏噴火以前の地層ではないか。

4 今後の課題

①湖成層上部の堆積物中に植物片を探し、14C年代測定により,古藤野湖がいつまで存在していたかを明らかにする。

②八剣山登山道や砥山沢川の湖成堆積物を細密に観察し,湖成層が形成された年代・古環境・火山活動を解明する。

③4.1万年前以前の地形形成史を明らかにする。支笏火山噴火前の地形を既往のボーリング資料から明らかにする。

④南の沢や中ノ沢の河道の有無や石山陸橋付近で河川の争奪の有無など、支笏火砕流流下後の豊平川の河道変遷を検討する。

⑤古藤野湖の出現により,一定期間下流域への土砂供給が減ったことが考えられるので,札幌の地下地質形成への影響を明らかにする。

⑥支笏火砕流に覆われた後、地形の若返りがあった河川(千歳川・漁川・厚別川・豊平川)と無かった河川(発寒川・星置川)の段丘面発達の相違を明らかにする。

5 地形模型の作成

古藤野湖の存在を説明するには地形模型がよいのではないかと考え、地形模型を作成した。簡易GIS「地図太郎」に標高メッシュデータを読み込み、標高ごとに色分けした。2.5万分の1、A2版を想定し、地形模型の下図を作成した(図9)。

昨年(2014) 南区藤野の十五島町内会の文化展に地形模型を出展したところ、皆さん土地勘があるので興味深く見て、聴いていただきました。

地形模型を作成して、古藤野湖から溢れ出した豊平川が当初は南の沢-中ノ沢-北の沢、そして藻岩山へという流路をとっていたため、中ノ沢から北の沢の緩傾斜谷地形(標高180m)ができたのではないかという考えが強くなった(写真3、写真4)。

6 おわりに

古藤野湖の存在を証明するために、いろいろと試みていますが、まだ、確定的な証拠はありません。しかし、石井次郎氏の豊平川の堰止めの文献(石井 1988)が見つかり、私は96%古藤野湖が存在したことを確信している。

古藤野湖説をまとめるにあたり、多くの方々から情報をいただき、議論していただいたことに感謝いたします。今後も、古藤野湖の存在が誰にも認めていただけるように調査を進めるつもりです。古藤野湖を肯定ないし否定する情報があればお寄せください。

たかだか4万1千年前に、この札幌でも、支笏火砕流が百数十mの厚さですべてを覆い尽くし、その後の1万8千年前の最終氷期には海面が100m以上低下しました。

原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物は10万年以上管理する必要があると言われていますが、4万年間でもこれだけの天変地異がありました。到底10万年間の管理などできないと思っている。これ以上、放射性廃棄物を出さないために、北電泊原子力発電所の廃炉を求めている。

引用文献

大丸裕武(1989) 完新世における豊平川扇状地とその下流氾濫原の形成過程.地理学評論,62A-8,589-603.

土居繁雄・小山内 熙 (1956年) 5万分の1地質図幅および説明書「石山」(札幌-第30号). 北海道立地下資源調査所, 54pp.

石井次郎(1988) 札幌校舎周辺の地域研究 その三-豊平川が堰き止められていたこと-. 東海大学札幌教養部彙集, 4, 95~98.

札幌市博物館活動センター編(2007) 札幌市大型動物化石総合調査報告書:サツポロカイギュウとその時代の解明.札幌市, 156p.

山岸宏光・香河正人(1978) 豊平川流域の河岸段丘−そのテフラによる検討.北海道立地下資源調査所報告, 50, 173-182.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?