世界の果てにある謎

「お箸はね」

中華食堂のおばさんはこともなげに云った。

「全部すり減ってなくなっちゃったのよ」

ラテン系のおばさんは太い腕を伸ばし、油淋鶏の盛られた皿のそばにナイフとフォークを置いた。

場所は中南米のコスタリカ。

パナマとの国境にほど近いジャングルに囲まれた小さな町。

長距離の移動で夜おそくになって町についたぼくたち撮影クルーは、満足に食事もとれておらず、とにかく開いているお店を探し回っていた。しかし、小さな集落の夜は早い。やっとみつけたバーガーショップの看板のある店のシャッターは降りていた。

ぼくたちはシャッターを叩き、出てきてくれた主人に、残り物でいいから食べさせてもらえないかとお願いをした。主人はもう何もないと首を振ったが、この時間でも一軒だけ開いている店があると教えてくれた。

「チャイニーズ!? ここに!?」

ぼくたちは驚き、半信半疑で教えられた店に向かった。

教えられた場所はモルタル壁のちいさな建物で、目隠しをされたガラス扉から明かりが漏れている。扉には消えかけた文字で、チャイニーズレストランと書いてあった。

ぼくたちはひるみながらも、店の扉をあけた。

食堂というより学校の教室のように殺風景な店内。無造作に並べられた粗末なテーブルと椅子。やたら薄暗く、蛍光灯にはなぜか紫色のセロファンが貼ってある。客は一人もいない。

魔界のようなお店に戸惑うが、空腹には勝てない。メニューにも中華料理の品目が並んでいる。

こういうときは定番料理が無難だ。

しかし案の定、チャーハンも焼きそばも品切れ。おそらく長い間、品切れなのだ。このさきもずっと。

とにかくあるものでいいから、と頼んででてきたものが、たぶん油淋鶏らしい料理や肉料理、なんの野菜かわからない炒めものといった品々。

お箸はありますか、と聞いたのもなかば冗談。どう答えるのか知りたかった。

しかし、たしかに味は中華料理だった。

紫の光で色さえもわからない見た目なのに、中華の味だった。

世界の果てにあるような集落で、夜遅くまで開いているたった一軒の中華料理店。

それが、謎のはじまりだった。

ぼくにはその国の、その土地の食べ物が一番美味しい。

そこに住んでいる人たちが毎日食べている普通の食事。

空気や水も関係しているのかもしれない。その土地でとれた食材、その土地での調理、味付けはきっと毎日食べても飽きず、一番おいしく食べられるように考え抜かれた結果なのだ。

ひるがえって考えると、その国の食を違う国に持っていっても、やはりどこかが違う。もちろん、他国の人の舌に合わせた味付けをされているから、オリジナルと違ってしまうのも当たり前だが。

ところが、中華料理だけはこのルールから逸脱している。

コスタリカ以来、ぼくは行く先々で中華料理のお店があるかどうかをひそかにチェックした。

北米大陸、ヨーロッパ、東南アジア、オセアニア…大都市は当然のこと、地元料理のレストランが一軒しかない小さな町にも、中華料理店は必ずあるのだ。

世界各地、中華料理のない土地はないといってもいい。

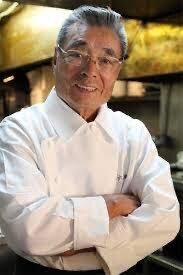

道場六三郎さんにお話を伺ったことがある。

「ぼくね、中華を勉強したんですよ」

和食の鉄人は意外なことをおっしゃった。

「和食の店で働きながら、その店が終わると、中華料理屋でアルバイトをしたんです」

まだ和食の修行をされている頃だったそうだ。修行中の身でありながら、先輩方には内緒でこっそり中華料理店に出入りをしていたんです、と笑われた。

「和食の調理法は『五法』といって、『生(切る)、煮る、焼く、蒸す、揚げる』があるんです。ところが中華料理は五法どころじゃない。調理方法が10も20もあったんです」

道場さんはそこで中華の調理法を身につけた。それが後年、意外なところで役に立った。

あるとき、道場さんのお店に日本に出張にきたドイツ人のビジネスマンがやってきた。彼は道場さんに相談をもちかけた。

「和食は好きなんだけれど、どうしてもお醤油の匂いがダメだ、と彼は言うんです」

一品、二品ならまだしも、お醤油を一切つかわないことは難しい。

「『申し訳ないが、醤油を使わないで料理してくれないか』と頼まれたんですよ」

さすがに道場さんもどうしようと悩んだ。そのとき突破口をひらいてくれたのが、修行中に学んだ中華の調理法だったのだそうだ。

「中華料理は奥が深いですねえ」

と、鉄人はおっしゃった。

そしてぼくはいよいよ、謎の発祥地である中国に行った。

ひとことに中華料理といっても、北京料理をはじめ、たくさんの種類がある。

とにかく食べた。高級料理店から街角の水餃子屋さん、屋台まで。

そこでハタと気がついた。

一日三食、中華料理を食べていたけれど、

同じ料理に出くわしたことがない。

案内をしてくれる人たちの心遣いもあったのだろうが、なんども渡航しているのに同じ料理に巡り合わないのだ。満漢全席というけれど、いったいどれだけの品目があるのか。

「今晩はザリガニを食べよう」

と、上海の友人が云った。

ザリガニ、って食えんの!?

店につくと、店前にならべられた水槽にザリガニがわさわさ蠢いている。どう見てもエビじゃない。

及び腰のぼくをみて、友人は笑いながら、

「もともとザリガニを持ちこんできたのは日本人だよ」

なんですと!?

彼の話によると、戦時中なのか、日本人がザリガニを食用にもってきたんだそうだ。

言われて思い出した。

「子どもの頃、多摩川でザリガニつかまえちゃ食べてたねえ」

と、うちのおふくろは云っていたのだ。

「食べ物なかったからねー」

当時の日本ではザリガニをどう調理していたのか、ぼくは知らない。

が、上海のザリガニはまごうことなく中華料理になっていた。

しかも旨かった。

山盛り食べた。

翌日も、相変わらず食事は、初めて食べるものばかりが続く。

これはなになに、と説明されるが、食べてもよくわからない。

それらは中国人以外、まず食べようと考えるものではないに違いない。しかしそのどれもが見事に中華料理であり、おいしい。

そのときだ。

ぼくのなかに長い間あった謎が氷解した。

『中華料理は、すべての素材を中華に引きずり込む!』

中華はどの国であろうが、どんな場所であろうが、そこで手に入る食材をすべて料理にできるのだ。

土地を選ばない。

これこそ中華料理の秘密。

食材ではなく、調理法にこそ謎の答えはあったのだ。

道場さんのおっしゃった10も20もある調理法こそ、中国人が生み出した食文化そのものだったのだ。

なんという発想と力なんだろうか。

4000年の歴史は伊達じゃない。

中華料理はすばらしい。

それでもまた。

その土地にしかない料理も多彩ですばらしい。

以前、南太平洋の群島からなるソロモンから来た男が一緒に働いていた。

社員旅行の時、みなで水族館に入った。

たいていの日本人は泳ぐ魚を見て、

「これ、食べられるのかなあ」

という。

食べられるか食べられないかが、日本人のサカナ基準だ。

そのばあい極彩色の魚はとてもうまそうにはみえない。

ところが、ソロモンの男はその魚をみて、

「これ、おいしいよ!」

と叫んだ。どうやって食べるんだよ?

「こいつはね、煮るの。ココナッツミルクで煮るんだよ。おいしいよー」

彼は水槽のガラスに顔をおしつけ、泳ぐ魚を見つめて

「食べたくなっちゃったなあ」

と里心をもらす。

その顔をみていたら、ぼくまでココナッツミルクの煮魚を食べてみたくなってしまった。想像できないけれど、きっと眼からウロコが落ちるようなうまさに違いない。

ちなみに彼は日本で納豆にハマり、三食、おかめ納豆は欠かさない男だったが。

(2017年2月25日記)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?