適応免疫の原理と治療への応用(2024年3月)

Principles and therapeutic applications of adaptive immunity

適応免疫の原理と治療への応用

元→Principles and therapeutic applications of adaptive immunity: Cell

Summary

適応免疫は、感染症や悪性疾患に対する防御を提供します。

これらの効果は、病原体や組織損傷によって誘発される混乱を感知し、標的とした精度で応答するリンパ球によって媒介されます。

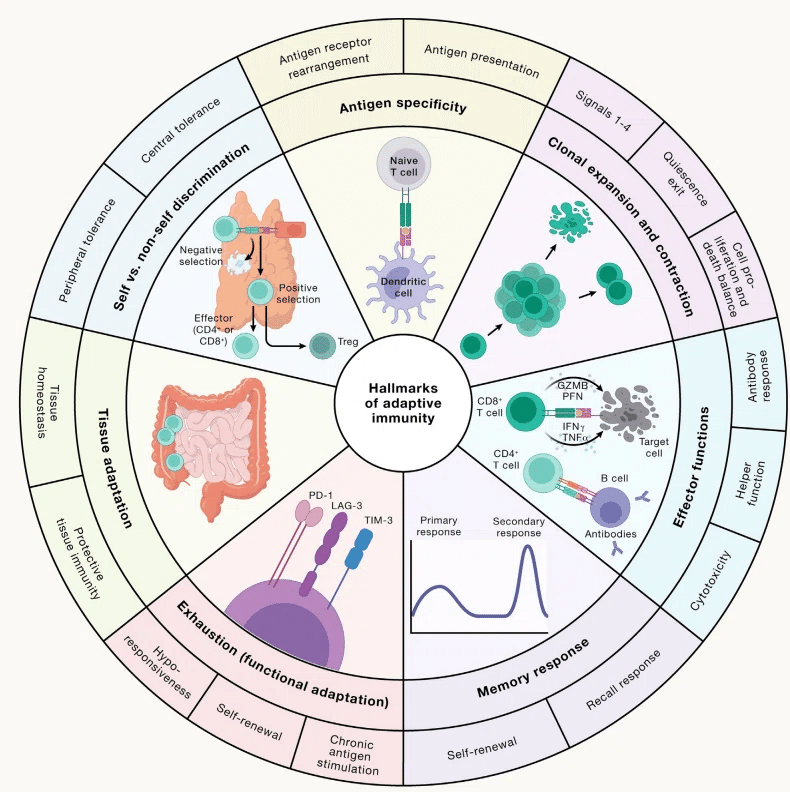

ここでは、異なる T 細胞と B 細胞集団によって調整される適応免疫の基礎となる重要な原理と、それらの疾患治療への拡張について概説します。

免疫活性化における抗原の特異性と認識を形成する細胞内および細胞間のプロセス、およびエフェクターおよび記憶応答を媒介するリンパ球の機能について説明します。

また、免疫寛容時、慢性抗原刺激への反応、組織免疫と恒常性の調整における非リンパ組織への適応時など、リンパ球が自己免疫や免疫病理に対する防御免疫のバランスをどのようにとっているかについても説明します。

最後に、適応免疫を支える細胞外シグナルと細胞固有のプログラムについて議論し、ワクチン接種と治療介入のための適応免疫応答の操作における重要な進歩を要約して結論とします。

これらの原則をより深く理解することで、人間の健康を改善するための新しい手段が発見される可能性があります。

Introduction

適応免疫は、感染症や悪性疾患から宿主を守るために不可欠ですが、病態生理学的条件下では自己免疫疾患や炎症性疾患にも寄与します。

適応免疫システムは、特殊な受容体を介して特定の抗原を認識して応答する細胞、因子、エフェクター機構の集合体です。 これは、体外の実体(病原体やアレルゲンなど)または体自体の内部(腫瘍や自己組織など)に由来する可能性があります。

免疫系の機能は神経系に似ており、世界を感知し、反応し、記憶する手段が進化しています。

適応免疫の特異性と活性化の遅行性は、より迅速で比較的非特異的な自然免疫応答とは対照的です。

さらに、適応免疫系は、免疫記憶の出現によって定義されます。免疫記憶とは、以前に遭遇した病原体由来の抗原に迅速かつ正確に応答するリンパ球の顕著な能力であり、それによって再感染からの防御の向上(または完全な)を媒介します。

これを達成するために、適応免疫系は、組織全体の間質細胞および実質細胞との多数の重要な相互作用とともに、個別ではあるが相互依存するエフェクターとして機能する一連の多様な「専門的な」免疫細胞タイプを利用します。

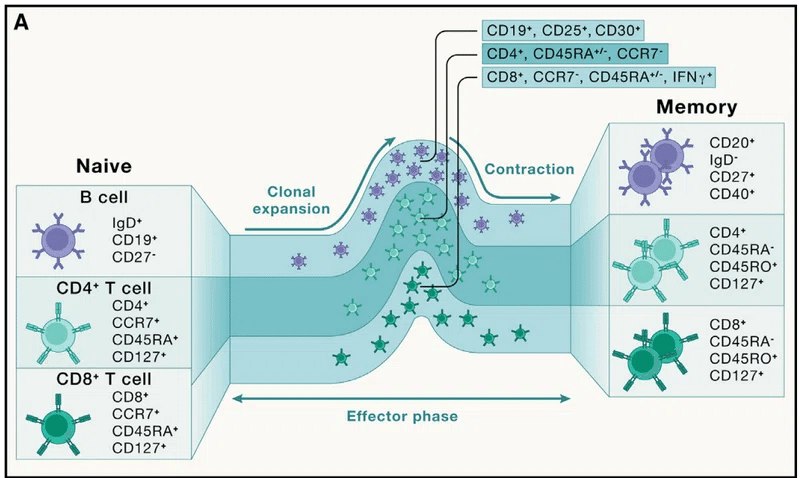

適応免疫における中心的な細胞プレーヤーはリンパ球、特に T 細胞と B 細胞です (図 1A)。

従来のαβ T 細胞集団は、さらに CD4+ ヘルパー T 細胞と CD8+ 細胞傷害性 T 細胞に分類されます。

CD4+ T 細胞は、可溶性因子と細胞間相互作用の両方を介して複数のエフェクター機能を発揮します。

CD8+ T 細胞は、主に特定の標的細胞を殺すことによって作用します。

B 細胞は、抗体と呼ばれる可溶性エフェクター分子を分泌し、T 細胞に特定の抗原を提示する抗原提示細胞 (APC) としても機能します。

抗体は高い親和性で標的抗原に結合し、機能の中でも特に宿主細胞や組織表面への病原体の付着の阻止など、数多くの病原性プロセスを妨害します。

このプロセスは病原体の細胞への侵入を防ぎ、絶対的な細胞内病原体からの感染に対する滅菌保護を提供します。

病原体表面または感染細胞に結合する抗体は、自然免疫細胞を介した殺傷の標的として細胞に「フラグ」を立て、それによって病原体の除去を促進します。

これらのリンパ球間のコミュニケーションは、サイトカインやケモカインなどの可溶性タンパク質の分泌と、表面リガンドと受容体の相互作用という 2 つの主要な様式を介して行われます。

これらの信号は、受信 (場合によっては送信) 細胞の機能状態を変更します。

これらの細胞集団、可溶性メディエーター、表面受容体、およびそれらのリガンドは集合的にネットワークのネットワークを構成します。 これらが重ね合わされて、適応免疫として分類される創発機能が生成されます。

本質的な冗長性と堅牢性は、有害な損傷によって 1 つのコンポーネントが妨げられた場合でも機能を維持するシステムの重要な特徴です。

逆に、多数のフィードバック ループや免疫抑制集団との抑制的相互作用も配線されています。 これにより、自己反応性や潜在的に有害な反応を制限し、恒常性を維持し、免疫病理を防ぐ重要なバランスが提供されます。

このレビューでは、特定の免疫学的脅威 (以下、脅威と呼びます) を認識し、適応免疫を開始するためにリンパ球がどのように生成されるかなど、適応免疫の明確な特徴を要約します。

次に、リンパ球がリンパ組織と非リンパ組織の両方でどのように特化し、抗原刺激に適応するかを説明します。 これには、抗原受容体の活性化と協力して適応免疫を調整する追加の免疫刺激とシグナル伝達プロセスについての議論も含まれます。

重要なのは、これらの議論を通じて、免疫病理を予防し、恒常性を維持または再確立するために存在する制御機構について説明していることです。

最後に、感染症に対するワクチン接種や、がんや免疫介在性疾患に対する介入のための免疫工学など、適応免疫応答がどのように利用され、あるいは治療効果に合わせて調整されているかを要約し、この分野で新たに生まれつつある将来の方向性についての議論で締めくくります。

How do adaptive immune cells “see” the world?

適応免疫細胞は世界をどのように「認識」しているのでしょうか?

B 細胞と T 細胞は適応免疫の必須のエフェクターであり、特定の病原体を標的にするように絶妙に調整されています。

リンパ球の強力なエフェクター機能が真の病原性脅威に確実に集中するように、一連のイベントがリンパ球の活性化と増殖に先立って行われます。

ここでは、一次応答の段階的な形成と、適応リンパ球系統を定義し抗原認識を媒介する抗原受容体の独自の生成について説明します。

宿主に損傷を与える可能性のある応答の発生を制限するには、選択イベントを通じて抗原受容体の広範な多様性を制御する必要があります。

適応免疫応答の概要

抗原との最初の遭遇により適応免疫細胞がプライミングされ、その後、免疫防御のためのエフェクター細胞と免疫記憶を媒介する記憶細胞へと発達します。

このプロセスを理解するには、一次免疫応答の経過を考慮することが役立ちます (図 1B)。

たとえば、呼吸器ウイルスによる最初の感染後、上皮細胞と局所自然免疫細胞は数時間から数日かけて応答し、病原体の制御を試みます。

やがてこの感染症の標的となるリンパ球は今は静止状態にあり、血液およびリンパ管中を循環しています。

この反応を開始するために、樹状細胞 (DC、APC の一種) とリンパ管がウイルス抗原を局所リンパ節に輸送します。

ここで、これらの DC はケモカインを分泌することにより、ナイーブ CD4+ および CD8+ T 細胞を誘引します。

次に、T細胞は、主要組織適合性複合体と呼ばれる宿主分子と複合体を形成してDC表面に「提示」されるウイルス由来抗原を認識するかどうかを「テスト」します。 (MHC; ヒトでは、これらのタンパク質はヒト白血球抗原 [HLA] とも呼ばれます)。

T細胞は、T細胞受容体(TCR)と呼ばれる抗原受容体を介してペプチド-MHC(pMHC)複合体を「認識」します。 異なるMHC分子を介してpMHC抗原を認識するT細胞サブセットを定義する共受容体CD4およびCD8を伴います (それぞれクラス II とクラス I)。

抗原受容体は、適応免疫認識の必須センサーである表面タンパク質です。

生物体内では、各 T 細胞には、多かれ少なかれ、固有の TCR が含まれています。

任意のウイルスから、5 ~ 50 個の標的 pMHC が認識され、対応する約 250 ~ 25,000 個のナイーブ T 細胞が認識され、十分な TCR シグナル伝達を引き起こす結合力で結合して活性化されます。

適切な炎症状態において、TCR が DC 上の pMHC を認識すると、T 細胞が活性化されて、その後の適応免疫応答が開始されます。

ナイーブ T 細胞の場合、TCR の活性化は、下流のシグナル伝達経路の活性化と代謝の再プログラミングを介して静止状態からの脱出につながります。

大規模な転写、エピジェネティック、翻訳イベントにより、表面タンパク質の発現変化とサイトカインとケモカインの分泌が促進され、より多くのナイーブ T 細胞が局所リンパ節に動員され、追加の抗原「スクリーニング」が可能になります。

静止状態の終了に続いて、クローン拡張と呼ばれる複製プログラムが開始されます。

その結果、通常は低い頻度で存在する抗原特異的 T 細胞が顕著に蓄積し、急速に分裂する病原体に対する反応が高まります。

この複製は、転写因子Mycによって部分的に制御されるプログラムされたタイマーを介して進行し、細胞はタイマーウィンドウ内でできるだけ多く複製を受けます。

T 細胞は、一旦静止状態から抜け出すと、哺乳動物の体内で健康な細胞の中で最も速い分裂時間になります (CD4+ T 細胞の場合は約 10 時間、CD8+ T 細胞の場合は 6 ~ 8 時間と推定されます)。

各娘 T 細胞は同様に活性化され、同一の TCR を保持しているため、抗原認識の「知識」が増幅されます。

CD4+ T 細胞応答の活性化と拡大は、局所リンパ節における CD8+ T 細胞の活性化と拡大をサポートします。

自然免疫細胞および CD4+ T 細胞によって分泌されるインターロイキン (IL)-12 および IL-2 などの共刺激分子 (CD28 や 4-1BB など) とサイトカインは、CD8+ T細胞の活性化を高め、分裂を延長し、特定の転写プログラムを刺激します。

CD8+ T 細胞は分裂して分化するにつれて、標的感染細胞にアポトーシスを誘導するためのデスレセプターのリガンドなどの表面分子を発現し、炎症性サイトカインを生成し、グランザイムやパーフォリンなどの細胞溶解性分子の細胞内貯蔵物を放出します。

最初の活性化と増殖の後、ケモカイン勾配によって CD8+ T 細胞がリンパ節から感染部位へ移動するように誘導され、そこで最終的にエフェクター機能を実行します。

同じリンパ節では、ナイーブ B 細胞もウイルス抗原との結合について B 細胞受容体 (BCR) をテストします。

BCR は pMHC ではなく、そっくりそのままのタンパク質を認識し、ウイルスタンパク質の表面上の三次元立体構造エピトープに結合できます。

次に、TCR シグナル伝達によって誘導されるものに匹敵する、BCR 誘導シグナル伝達、代謝および転写カスケードが B 細胞を活性化し、分化と複製を開始します。

活性化されたB細胞とCD4+ T細胞は、T細胞とB細胞ゾーンの境界面(T-B境界)で出会い、そこでBCR活性化B細胞は、処理されたウイルスタンパク質をpMHCとして提示できます。

CD4+ T 細胞は、追加のリガンド-受容体相互作用 (例: CD40L-CD40 および ICOS-ICOSL) およびサイトカイン (例: IL-4 および IL-21) の分泌を通じて B 細胞の分化をさらに促進します。 さまざまなアイソタイプ (免疫グロブリン [Ig]M、IgG、IgA、および IgE) へのクラススイッチを指示します。

これらの相互作用は、B 細胞の 2 つの分岐経路のいずれかへの分化を促進します。

一部の B 細胞は、形質芽細胞と呼ばれる短命の抗体分泌細胞になることができますが、その他の B 細胞は、胚中心と呼ばれる特殊な組織化された構造に入ることができます。

胚中心では、B 細胞は体細胞超突然変異と呼ばれるプロセスを受けます。このプロセスでは、酵素活性化誘導性シチジン デアミナーゼ (AID) による突然変異の導入によって BCR が多様化し、その特異性が変化します。

新たに変異したBCRは、選択と呼ばれる第2ラウンドの競合的T-B細胞相互作用を受けます。 そこでは、胚中心に局在する特殊な CD4+ T 細胞に結合して抗原を提示する能力を実証する必要があります。

胚中心における CD4+ T 細胞と B 細胞の相互作用のタイミングと特有の特性に応じて、一部の「選択された」B 細胞がその後の感染に応答できる記憶 B (Bmem) 細胞になるという第 2 の運命の分岐が発生します。 一方、主に骨髄に存在する長命の抗体産生形質細胞になる細胞もあります。

完全に活性化すると、単一の形質細胞が毎秒数千の抗体を生成および分泌できます。

この一次反応が成熟するにつれて、局所リンパ球と全身リンパ球の両方による協調的な取り組みとそれらの相乗的なエフェクター機能が病原体を制御します。

感染症の解決後、エフェクター CD4+ および CD8+ T 細胞の >90% が、短命の形質芽球 B 細胞のかなりの部分とともに、アポトーシス細胞死の制御されたプロセスを経ます。 (収縮と呼ばれます)。

この収縮期の後でも、発生したばかりの感染を認識できる抗原特異的な B 細胞および T 細胞の数は (ナイーブ コンパートメントと比較して) 相対的に増加しています。

これらの細胞は、再感染に対する免疫の基礎となる、その後の攻撃時にすぐに呼び戻される記憶細胞の貯蔵庫を形成します。

抗原受容体認識

適応免疫応答を開始するための重要な認識イベントは、抗原受容体 (TCR または BCR) が抗原 (それぞれ pMHC または無傷のタンパク質エピトープ) に結合することです。

進化の観点から完全に新規のものを含むさまざまなエピトープ (TCR または BCR によって認識される抗原成分) を認識するのに十分な多様性のある TCR および BCR をナイーブ レパートリー (生物内の抗原受容体のコレクション) に播種することはどのようにして可能ですか?

極めて控えめな推定では、ナイーブ レパートリーには少なくとも 10⁹ の固有の T 細胞クローンが存在すると示唆されています (この数は全ゲノムの遺伝子数より 5 桁多い)。

この制限に対する解決策は、各 T 細胞または B 細胞が高度に調整された体細胞組み換えプロセスを受けて、1 つの重鎖と 1 つの軽鎖を持つ固有の抗原受容体を生成することです。

成熟リンパ球は、遺伝子セグメントを再配置および連結して新しいコード配列を生成することによってゲノムを変化させます (図 1C)。

ヒトでは、TCR は αβ または γδ のいずれかです (α 鎖と γ 鎖は軽鎖に対応します)。

BCR の場合、重鎖は IgH と呼ばれ、軽鎖は Igκ または Igλ のいずれかです。

TCR および BCR 遺伝子座は非常に大きく (数百キロベース)、複数の遺伝子セグメント変異体の領域があります。

各鎖には「可変」または V 領域のカセットと結合または「J」領域の両方があり、重鎖には「多様性」または D 領域の追加カセットが含まれています。

受容体を生成するには、DNA がリコンビナーゼ活性化遺伝子 (RAG) 酵素によって切断され、次に 1 つの V、1 つの D (重鎖用)、および 1 つの J 領域を融合する特殊な二本鎖切断 DNA 修復プロセスを利用してつなぎ合わされます。

DNA 修復コンポーネント Ku、DNA 依存性プロテインキナーゼ (DNA-PK)、Artemis、DNA リガーゼ IV、および XRCC4 はすべて、切断された DNA 鎖の近接性の維持とそれらの再連結に関与しています。

さらに、ターミナル デオキシヌクレオチジル トランスフェラーゼ (TdT) は、ライゲーションと修復の前に切断された接合部にテンプレート非依存性ヌクレオチドを導入し、それによって広範囲の抗原を認識するための受容体生成における多様性のさらなる源を提供します。

これらの多様性の源(遺伝子セグメントの選択、組み合わせの多様性、接合の多様性、重鎖と軽鎖のペアリング)を総合すると、推定 10^61 個の潜在的にユニークな TCRαβ 鎖が生じます。

この数は非常に多く、これまでにヒトで生成された、または今後生成されるすべての T 細胞よりもはるかに多くなります。

ランダムな組換えの条件下では、同一の受容体を持つ個体内または個体間で 2 つの T 細胞が発生しないと予想されます。

このような「パブリック」受容体の出現は、完全な 2 本鎖の組み合わせではまれですが、1 本鎖の場合、TCR 鎖の約 15% で共有が観察されます。

この観察は、組換えプロセスが他の受容体鎖よりも一部の受容体鎖の生成に強く偏っていることを示しています。

ディープシークエンシング解析によって生成された大量の抗原受容体レパトアデータによって促進されたここ数年の主な成果は、特定の TCR または BCR が生成される確率の正確な計算です。

これらのアプローチは、特定の受容体がどの程度発生する可能性があるかの信頼できる推定値を提供します。これは、受容体が集団全体でどの程度共有されているかを測定することで検証できます。

これらのツールには、慢性感染症、腫瘍、自己免疫などの病気の診断や早期検出など、複数の用途があります。

ナイーブレパートリーで利用可能な本質的に広大な多様性を超えて、B 細胞は抗原受容体を多様化するためのさらなるメカニズムを持っています。

前述の胚中心構造の文脈では、CD4+ T 細胞と B 細胞の間のコミュニケーションにより、酵素 AID が誘導されます。

AID はシチジンの脱アミノ化を引き起こし、抗原受容体をコードする DNA 内でシチジンをウラシルに変換します。

次に、DNA修復経路は、関与する修復経路に応じてこれをチミンまたは他の塩基に変換し、それによってコード配列に点突然変異を導入します。

この変異により BCR のリガンドに対する親和性が高まると、B 細胞は生存シグナルを受け取ることになります。

そうしないと、アポトーシスが発生します。

このプロセスは、BCR (およびその後の分泌抗体) の親和性の成熟につながります。 胚中心反応の進行により、応答の過程で分泌された抗体の測定された親和性が 2 対数増加します。

V(D)J 組換えと親和性成熟のプロセスは、DNA の意図的な切断、再連結、および/または突然変異を伴うため、細胞と宿主にとって本質的に危険です。

多くの小児腫瘍と一部の成人腫瘍は、不正な V(D)J 組換えによって作成された融合遺伝子によって引き起こされており、これらのプロセスには悪性形質転換の可能性が埋め込まれていることが実証されています。

これらには、BCR自体とAblキナーゼの間の転座を含む可能性がある慢性骨髄性白血病や、2つの非抗原受容体遺伝子SILとTAL1の間のRAG媒介組換えから生じる可能性があるT細胞急性リンパ芽球性白血病が含まれます。

その結果、抗原受容体の組換えは、転写誘導(組換え機構と組換え遺伝子座の両方)と、「組換え工場」における核内の抗原受容体遺伝子座の物理的隔離によって高度に制御されます。

この免疫認識の中心的な手段を活用することで、多くの予防および治療戦略が生まれる可能性があります。

したがって、レパートリーを解読する能力は多くの研究者の焦点であり、免疫学の「聖杯」と呼ばれることが多いが、依然としてとらえどころのないものです。

抗原受容体の配列とその標的の正体との間の単純なマッピングを実行することはできませんが、レパートリー配列から情報を抽出することにおいては大きな進歩が見られました。

同じ抗原を認識する受容体は、多くの場合、互いに非常によく似ています。

個人間で同一のペア鎖受容体 (「真の公共」受容体) が見つかる可能性は非常に低いですが、高度な相同性を共有する受容体は非常に一般的です。

これらの保存されたモチーフは、特定の抗原が抗原受容体によってどのように見られるかの基礎となる、保存された限られた一連の解決策を示しているため、このレパートリーを解読するプロジェクトが成功する可能性が高いことを強く示唆しています。

注目すべきことに、これまで最大のオンライン データベースで厳選されているのは、少なくとも 50 個の固有の TCR ペアを持つ 17 個のエピトープのみです (2024 年 1 月にアクセスおよび分析)。

特異性の予測におけるもう 1 つの問題は、特定の受容体で起こり得る交差反応性の範囲が十分に理解されていないことです。

受容体は交差反応性でなければならないということは真実であることが知られています。

TCR ごとに 100 万ものユニークターゲットが存在すると推定されており、デコード問題にさらなる課題が課せられています。

しかし、レパートリーコードを解くトランスレーショナルの可能性と構造モデリングの最近の進歩により、この問題は現在の抗原受容体研究の主要な焦点となっています。

自己認識と非自己認識のバランスをとる: ポジティブ選択とネガティブ選択

組換えの本質的な確率的性質を考慮すると、自己反応性 TCR および BCR が生成される可能性は非常に高いと思われます。

TCR の場合、追加の制約は、適切に機能するために MHC のコンテキストでペプチドを認識する必要があることです。

では、T 細胞の発生はどのようにしてそのような条件 (すなわち、自己反応性の欠如と MHC による制限の両方) が満たされることを保証するのでしょうか?

T 細胞の場合、胸腺での発達にはポジティブ選択とネガティブ選択の両方の厳密なプロセスが含まれます。 しばしば「胸腺教育」と呼ばれます。

組換え後、受容体は MHC に結合して生存シグナルを発する必要があります;これが起こらない場合、細胞はアポトーシスを起こし、細胞集団から除去されます。

強すぎる親和性で MHC に結合する受容体は、過剰な活性化シグナルによりアポトーシスを誘発する可能性があり、これは自己反応性特異性をレパートリーから排除するのに役立ちます (中枢寛容と呼ばれます)。

最終的に全身に現れる抗原に対する受容体を T 細胞が適切にスクリーニングできるようにするために、胸腺のあらゆる主要な器官系および組織から多様なタンパク質を発現するメカニズムが存在します。 転写因子 Aire は主に胸腺髄質上皮細胞によって発現され、このプロセスで中心的な役割を果たします。

さらに、自己抗原に対して中程度から高い結合親和性を持つ CD4+ T 細胞は、転写調節因子 Foxp3 の発現を上方制御する可能性があります。 これにより、制御性 T (Treg) 細胞として知られる異なる系統に発達する能力が与えられます。

胸腺を出た後、Treg 細胞は自己免疫を防ぐために重要な免疫抑制機能を仲介しますが、組織修復と生理機能をサポートする新たな役割も担っており、これら 2 つの効果については以下でさらに説明します。

発生中の B 細胞は、骨髄で発生する間に選択のプロセスも受けます。

自己反応性の未熟な B 細胞を削除することも、その BCR に「受容体編集」を施すこともできます。これにより、追加の遺伝子組み換えイベントが可能になり、非自己反応性 BCR が生成されます。

まとめると、宿主組織に対する適応免疫応答の潜在的に有害な影響を考慮すると、 これらの発生プロセスは、自己破壊を回避しながら生産的な免疫応答を媒介する適切な抗原受容体を T 細胞と B 細胞に備えさせることで、T 細胞と B 細胞を「教育」するために重要です。

What kind of responses does adaptive immunity generate in the periphery?

適応免疫は末梢でどのような反応を引き起こすのでしょうか?

適応免疫を適切に活性化するには、ナイーブリンパ球をエフェクター細胞に再プログラミングする必要があります。エフェクター細胞は、侵入する病原体から宿主を防御したり、他の免疫細胞や組織細胞に影響を与えるために重要です(図2)。

末梢リンパ器官 (主に脾臓とリンパ節からなる) の適応免疫系は、最初はさまざまな脅威にどのように反応しますか? 最初のクリア後に彼らに再び遭遇しますか、それとも常に彼らと対峙することに適応しますか?

また、末梢組織で発現される自己抗原に応答して適応免疫が自己免疫反応を実行するのを妨げるメカニズム (末梢寛容と呼ばれます)は何ですか?

私たちは、エフェクターと記憶の応答、慢性抗原刺激に対する T 細胞の機能的適応、および Treg を介した末梢寛容と炎症の制限 (図 3) について説明します。これらは集合的に自己免疫反応に対する防御免疫のバランスをとります。

多様なエフェクターの応答: さまざまな種類の脅威に対応

免疫系は、多種多様な侵入病原体や免疫学的損傷にどのように反応するのでしょうか?

解決策の 1 つは、プライミング APC および変化する環境から得られるシグナルに基づいて機能的多様性を示す特殊化されたエフェクター細胞の生成です。

たとえば、CD4+ T 細胞は炎症誘発性の合図に応答し、エフェクター細胞に分化します。 これには、それぞれ細菌、蠕虫、真菌感染後の防御免疫応答を媒介する細胞の Th1、Th2、および Th17 サブセットが含まれます(「h」は「ヘルパー」の略で、CD8+ T細胞やB細胞など他の免疫細胞を助ける機能)。

これらの機能は、系統特異的な転写因子 (T-bet、Gata3、RORγt)、特徴的なサイトカイン、およびその他のエフェクター分子によって調整されます。

さらに、Bcl6 発現 CD4+ T 濾胞ヘルパー (Tfh) 細胞は、B 細胞媒介抗体応答をサポートするために重要です (図 3A)。

しかし、エフェクター細胞は単に固定された系統ではなく、常に変化する微小環境や免疫学的手がかりにその機能を適応させます(可塑性と呼ばれる現象)。

注目すべきことに、Th17 細胞は Th1 または Th2 細胞よりも高い可塑性を示します。

たとえば、Th17 細胞は、自己免疫と炎症を誘導する能力が強化された、IL-23 媒介の Th1 様の特徴を採用できます。 そして、ラパマイシン複合体 1 (mTORC1) の機構的 (または哺乳類) 標的依存性代謝再配線がこのプロセスに寄与しています。

Th17 細胞は、炎症を解消するために免疫抑制機能を持つ IL-10 産生細胞 (Tr1) に分化転換することもあります。

さらに、Th17 細胞は、蠕虫感染症やおそらくアレルギー性喘息において IL-4 を産生する可能性があります。

可塑性を超えて、エフェクター応答は機能的に不均一です。

たとえば、恒常性のある(非病原性)Th17 細胞は、定常状態下、特に腸などの粘膜部位で組織の恒常性と微生物感染の予防を促進しますが、病原性 Th17 細胞は炎症性疾患や自己免疫疾患を引き起こします。

Th17 細胞の病原性は、IFNγ と顆粒球マクロファージ コロニー刺激因子 (GM-CSF) の共発現に関連しており、グルコース、脂質、およびポリアミン代謝の再配線を必要とします。

さらに、Tfh 細胞の機能は特定の免疫学的損傷に応答して調整されており、さまざまな種類の病原体に対する防御免疫を提供するさまざまな抗体アイソタイプへのクラススイッチをサポートします。

変化する環境に機能的に適応するための CD4+ T 細胞の固有の可塑性と不均一性は、治療介入に利用される可能性があります。

活性化された B 細胞は増殖して T-B 境界に移動し、そこで Tfh 細胞と相互作用します。

Tfh 細胞は、免疫グロブリンのクラススイッチ (IgD および IgM から IgG、IgE、または IgA アイソタイプへ) を指示するサイトカインを含む複数のヘルパー シグナルを提供し、その結果、多様な機能を持つ B 細胞のプールが形成されます。

最近の高次元プロファイリング、特に単一細胞 RNA シーケンス (scRNA-seq) により、T 細胞、B 細胞、およびその他の適応免疫細胞の不均一性が明らかになりました。 これには、がん、関節リウマチ、重症急性呼吸器症候群コロナウイルス 2 (SARS-CoV-2) 感染症、神経変性疾患の患者集団が含まれます。

例えば、膀胱癌患者の scRNA-seq により、クローン的に増殖した細胞傷害性 CD4+ T 細胞状態の存在が明らかになりました。

これらの細胞は自己腫瘍細胞を殺す能力があり、その遺伝子サインは抗 PD-L1 治療に対する反応を予測します。 適応免疫応答の多様性と不均一性の概念をさらに裏付けるものです。

免疫記憶: 脅威に再び遭遇したときに思い出す

適応免疫の特徴である免疫記憶 (図 2) により、抗原との再遭遇時に迅速かつ強化された免疫応答が可能になります。

この効果は、ナイーブ集団と比較して、本質的に機能が強化された抗原特異的 T 細胞の頻度の増加に関連しており、すべてのリンパ球、特に CD8+ T 細胞で研究されています (図 3B)。

抗原特異的エフェクター T 細胞の大部分は収縮しますが、長命の CD8+ T 細胞は、幹様の特徴を再獲得する能力を保持しているエフェクター細胞のサブセット (つまり、ナイーブ T 細胞によって発現されるシグネチャー分子)に由来している可能性があります。

このエフェクターから記憶細胞への移行は、DNA 脱メチル化などのエピジェネティックなメカニズムによって調整される「脱分化」プロセスです。

あるいは、記憶細胞は、抗原刺激後のクローン増殖期の前または最中に自己再生集団から出現し、それによって分化を複製履歴に結び付ける可能性があります。

さらに、最初の細胞分裂中の重要なシグナル伝達分子の非対称な分割が記憶形成を強化する可能性があります。

転写経路および代謝経路は、記憶 CD8+ T 細胞の分化を制御します。これには、TCF-1、Myb、および Foxo1、ならびに代謝プロセス (例、ミトコンドリアの酸化的リン酸化 [OXPHOS] およびミトコンドリアの動態) が必要です。

これらの分化モデルを調整または統合し、根底にあるメカニズムを特定するには、最先端の系統追跡ツールを使用した今後の研究が必要です。

病原体再攻撃時に効果的な想起反応が起こるためには、感染部位、リンパ器官、循環器に存在するメモリー CD8+ T 細胞がすべて関与しています。 各サブセットは、自己再生、寿命、細胞毒性機能に関して異なる能力を示します。

メモリ プールには主に、セントラル メモリ (TCM)、エフェクター メモリ (TEM)、および組織常駐メモリ (TRM) 細胞が含まれます。 ただし、幹細胞様記憶 (TSCM) 細胞やエフェクター記憶再発現 CD45RA (TEMRA) 細胞も報告されています。

TCM 細胞は、リンパ組織への局在化のために、低レベルの細胞傷害性マーカーと高レベルのリンパ組織ホーミング マーカー (CCR7 や CD62L など) を発現する静止記憶細胞です。

TCM 細胞は、IL-7 および IL-15 に応答して自己複製を起こし、TEM 細胞に分化する可能性があります。

対照的に、TEM 細胞は中程度の寿命を示し、これらのホーミング マーカーの発現レベルは低く、血液と炎症を起こした非リンパ組織の間を循環します。

再感染すると、TEM 細胞はその固有の細胞毒性機能により免疫防御を提供するために循環から急速に補充されます。

胚中心は、BCR の多様化と親和性成熟の反復プロセスの後に形成される記憶 B 細胞プールの生成をサポートします。

長寿命の抗体分泌形質細胞と Bmem 細胞という 2 つの異なる記憶 B 細胞集団が出現します。

長命の形質細胞は、病原体を中和して感染を防ぐことができる血清抗体を生成します。

Bmem 細胞は、その後の抗原の再遭遇と BCR の結合により急速に再活性化されます。 これにより、それらが増殖し、急速に拡大された抗体分泌細胞の集団が生成されます。

Bmem 細胞は体内を循環し、その抗原 (または密接に関連した変異体) を探します。 あるいは、再感染を防ぐために組織内に定着します。

したがって、多様な T 細胞および B 細胞サブセットが免疫記憶の確立に関与しています。

T細胞の枯渇: 常に脅威に直面している

エフェクターリンパ球は急性感染症において侵入した病原体を除去する機能を持っていますが、 HIV などの慢性感染症において病原体が解決されない場合に持続的な抗原刺激につながる事態が発生します。

このような条件下では、T 細胞は徐々に機能的に枯渇し、エフェクター機能の低下に関連する状態になります。これは進行性腫瘍でも観察されます (図 3B)。

T細胞の枯渇は、組織の損傷や過剰な免疫病理を防止すると同時に、病原体や腫瘍の増殖の抑制にも貢献します。 したがって、適応の機能低下状態を反映しています。

枯渇CD8+ T 細胞は、共抑制分子 (つまり、PD-1、LAG3、TIM-3、および TIGIT) の発現を上方制御します;徐々に増殖を減少;エフェクター T 細胞やメモリー T 細胞と比較して、独特のクロマチンランドスケープを示します。

TOX は枯渇プログラムを誘導するマスター転写制御因子ですが、急性感染時のエフェクターまたはメモリー T 細胞の形成にはほとんど必要ありません。

腫瘍や慢性感染症に対する適応免疫の媒介における CD8+ T 細胞の機能を考慮すると、T 細胞枯渇の根底にあるメカニズムとその機能を再活性化する方法が積極的に研究されています。

これらの取り組みにより、枯渇した T 細胞が 2 つの主要な機能サブセットに分けられることが発見されました。 TCF-1+ 前駆体枯渇 (Tpex) 細胞と TCF-1- 最終枯渇 T (Tex) 細胞 (図 3B)。

Tpex 細胞は固有の幹細胞性と自己再生能力を示し、病原体や腫瘍を制御するために機能的な CD8+ T 細胞の増殖バーストを生成することにより、抗体ベースの免疫療法 (免疫チェックポイント阻害 [ICB] と呼ばれます) に直接応答します。

Tpex 細胞の中で、転写的に異なる CD62L+ Tpex 細胞集団は、Myb 依存的に長期の増殖能と多分化能を保持します。

一時的枯渇CD8+ T 細胞 (エフェクター機能が高まった) は、Tpex 細胞と Tex 細胞の間の中間状態です。

さらに、転写レギュロームは枯渇 CD8+ T 細胞の段階的な分化をプログラムし、Tpex 細胞の静止離脱と一時的な Tex 細胞の蓄積の両方を強制して抗腫瘍効果を強化します。

注目すべきことに、抗原特異的 T 細胞は、機能的なエフェクター状態を経ずに最終的に枯渇することもあります。

個別の慢性感染症または腫瘍における枯渇 T 細胞の分化軌跡については、さらなる研究が必要です。

CD8+ T 細胞応答の時空間制御は腫瘍において明らかです。

腫瘍流入リンパ節 (tdLN) には、豊富な Tpex 細胞集団 (おそらく腫瘍特異的記憶 (TTSM) 細胞に由来する) が含まれています。これには、その維持のために、T細胞およびtdLNの周縁領域における1型従来型DC(cDC1)とのMHC-I依存性相互作用が必要です。

Tpex 細胞が tdLN から腫瘍に移動すると、最終分化が起こります。

さらに、三次リンパ構造は腫瘍部位への B 細胞と T 細胞の流入を促進し、枯渇 T 細胞の異なるサブセットをサポートすることが示されています。

空間トランスクリプトミクス技術と系統追跡ツールの応用は、時空を超えたリンパ球の適応の根底にある細胞状態遷移と細胞間相互作用を解読するのに役立ちます。

Treg細胞は自己免疫と炎症を制限する

適応免疫系の決定的な特徴は、自己組織抗原を「非自己」抗原(侵入病原体など)から区別する能力です(図 2)。

中枢性寛容は免疫恒常性にとって極めて重要ですが、効果は部分的にしかありません。

したがって、末梢寛容のメカニズムは、細胞固有のメカニズム(例えば、他の場所でレビューされているように、リンパ球の静止、免疫学的無知、アネルギー、および老化)および主にTreg細胞によって媒介される外因性制御を含む自己免疫反応を防ぐために存在します。

これらの細胞またはその系統を決定する転写因子 Foxp3 の喪失は、マウスやヒトにおいて早期に致死的な自己免疫を引き起こし、Treg 細胞が自己組織を標的とした適応免疫を防ぐ細胞の「ブレーキ」として機能することを示唆しています (図 3C)。

Treg 細胞はその機能に Foxp3 を必要とし、免疫抑制性サイトカイン (IL-10、TGF-β、IL-35 など) によって媒介される状況特異的な免疫制御を強制するようにも適応します;共阻害分子CTLA4;炎症促進性細胞外ATPを枯渇させるエクトヌクレオチダーゼCD39およびCD73。

これらの多様なメカニズムは、自己寛容および腫瘍寛容における Treg 細胞の免疫抑制機能に寄与しています。

エフェクター応答のバランスをとるために、Treg 細胞は末梢で適応を受けます。

ナイーブ T 細胞と比較して、Treg 細胞は、TCR を介した自己組織の認識により、抗原を経験した活性化された表現型を示し、機能的フィットネスのために IL-2 シグナル伝達と mTORC1 を介した同化代謝も必要とします。

さらに、特定のサイトカインや炎症の合図に応答して、Treg 細胞はエフェクター T 細胞の転写および輸送プログラムを利用します。可塑性エフェクター応答に似ています (図 3A)。

例えば、Th1傾向の条件下では、Treg細胞はT-betおよびCXCR3の発現とTh1様プログラミングを獲得して、T-betを発現するCD4+およびCD8+ T細胞に対抗します。

さらに、濾胞性 Treg 細胞は Bcl6 と CXCR5 を発現して、Tfh 細胞活性と胚中心反応を下方調節します。

Treg 細胞の可塑性により、免疫病理を制限しながら、状況特異的なエフェクター応答の正確な時空間制御が保証されます。

Treg 細胞は自己免疫からの防御を仲介するのに有益ですが、エフェクター応答の抑制は特定の状態では有害となる可能性があります。

特に、腫瘍内 Treg 細胞の蓄積は、抗腫瘍免疫および免疫療法に対する重要な障壁であり、患者の生存率の低下と相関しています (図 3C)。

腫瘍内 Treg 細胞は不均一であり、 また、結腸直腸がん患者において免疫抑制能を示すのは FOXP3lo ではなく、FOXP3hi の亜集団のみです。

さらに、Th1 様 Treg 細胞は腫瘍内に蓄積し、CXCL9 産生 cDC1 と共局在して CD8+ T 細胞の機能を抑制します。

しかし、腫瘍内 Treg 細胞の適応により、異常な IFNγ 発現が引き起こされ、腫瘍微小環境がより炎症性になるように再プログラムされ、それによって抗腫瘍免疫が増強されることがあります。

腫瘍内 Treg 細胞は、乳酸や脂質などの栄養素の取り込み、および新たな脂質合成に対して独特の要件を示します。 代謝恒常性と系統の安定性を維持するために CTLA4 に依存します。

腫瘍治療のために Treg 細胞を標的とする戦略には、共抑制受容体 (CTLA4 など)、サイトカイン (IL-2 など)、ケモカイン受容体 (CCR4 や CCR8 など) のシグナル伝達を調節することによる Treg 細胞の枯渇と機能再プログラミングが含まれます。

しかし、免疫関連の有害事象は、Treg 細胞を標的としたがん免疫療法にとって依然として課題です。 将来の治療法は、腫瘍の状況に応じた機能プログラミングをより深く理解することで恩恵を受ける可能性があります。

他の免疫抑制集団(Tr1 細胞、KIR+ CD8+ T 細胞、制御性 B 細胞など)の免疫の健康と疾患への機能的寄与を確認するために、追加の研究も必要です。 Treg細胞との相互作用は、さまざまな傷害に対する炎症促進性反応と免疫抑制性反応のバランスを取るために不可欠である可能性が高いためです。

How does the immune system balance tissue immunity and homeostasis?

免疫系は組織免疫と恒常性のバランスをどのようにとっているのでしょうか?

急性免疫反応が成功すると、原因物質が排除され、炎症が解消され、恒常性が再確立されます。

重要なのは、一次免疫応答により、以前に感染した組織がその後の感染に対してより防御できる状態になることです。

常駐記憶リンパ球は非リンパ組織に入り(一部はリンパ組織にも存在しますが)、そこで環境の合図を感知して反応し、長期間維持されます。

これらは将来の病原体との遭遇を防御し、一次反応中に引き起こされる自然免疫防御に関連する危険な病態を防ぎます。

正常な恒常性の設定値に戻れないと、慢性炎症や、アレルギー疾患、線維症、自己免疫、神経変性疾患などの複数の疾患が引き起こされます。 そして、そのような影響は、リンパ球と組織細胞および因子の間のさまざまな組織内および組織間の相互作用によって打ち消されます。

このセクションでは、多様な種類の組織リンパ球について説明し、これらの「センチネル」が組織機能と生体恒常性をサポートしながら、感染に対する防御にどのように貢献するかを定義します。

記憶組織リンパ球は生涯の番兵である

抗原を経験したリンパ球は、循環集団と TRM 集団の両方を形成します。

抗原特異的 TRM 細胞は、同じ侵入因子に対する後続の免疫応答の関与規則を変更します。これは、これらの高度に特殊化された細胞が、ほとんどの生来のメカニズムよりも指数関数的に速い速度で病原体を除去するためです。

再感染から数時間以内に、TRM 細胞は組織内の自然免疫細胞を動員し、局在させ、活性化します。このプロセスには、自然免疫細胞が存在しない場合には最大 1 日かかります。

TRM 細胞および組織常在 B (BRM) 細胞は、循環している対応する細胞とは解剖学的、転写的、エピジェネティックかつ機能的に異なります。

CD8+ TRM 細胞はよく研究されていますが、より最近報告された CD4+ TRM 細胞および BRM 細胞にも関心が高まっています。

常駐記憶細胞は、以前に遭遇した攻撃因子と、それらが機能的に関与する必要がある組織環境の両方との相互作用を通じて、攻撃因子を排除するように最適化されています。

免疫応答が進行するにつれて、リンパ球の 2 部位の時空間分化の連続が起こります:リンパ球は、リンパ組織内で機能的特性を獲得するように準備され、その後、隣接する細胞とコミュニケーションする方法を学習し、組織侵入時に番兵として機能します。

どちらの部位でも、広範なクラスのリンパ球が記憶プールに寄与するように分化プロセスが発生します:強力なエフェクター機能を発揮する能力を備えてより最終的に分化したものもあれば、エフェクター様のプールを再構築できる、より可塑性の高い増殖予備集団として機能するものもあります。

以下では、恒常性と組織修復を制御しながら、病原体に対する防御を提供するために組織に存在するリンパ球の特徴について説明します (図 4)。

常在記憶リンパ球の機能的多様性

CD8+ TRM 細胞は、さまざまな感染症に対する局所免疫防御を与えるために重要です。

さらに、マウス CD8+ TRM 細胞は、ウイルス、細菌、真菌、寄生虫感染症の免疫制御を促進します。

ヒトでは、TRM 細胞は検査した事実上すべての組織に存在します。

さまざまな組織部位からのヒトT細胞の転写プロファイリングにより、保存された転写プログラムが明らかになりました。これは血液メモリー T 細胞とは異なりますが、重要な遺伝子発現プロファイルはマウス TRM 細胞と共通しています。

ヒトでは、抗原特異的 TRM 細胞の頻度は、肝臓の B 型肝炎ウイルス、リンパ組織の HIV、肺の RSV などのウイルスの制御の向上と相関しています。

ほとんどの CD8+ TRM 細胞は遊走と接着に関連するいくつかの核となる特徴を共有していますが、応答を開始する免疫学的損傷の種類とその後の TRM 常在部位に関連する重大な不均一性も存在します。

この不均一性のため、多様な転写および代謝プログラムがそれぞれの固有の TRM 集団の形成を制御します。

たとえば、転写因子 Runx3 の欠失は、異なる非リンパ組織における IFNγ 発現 CD8+ TRM 数にさまざまな影響を及ぼします。 また、細菌感染や創傷治癒の際に IL-17 を産生する皮膚常駐 CD8+ TRM 細胞は、その生成に c-Maf を必要としますが、Runx3 は必要としません。

組織内不均一性は、抗原特異的 TRM 細胞間にも存在します。

例えば、組織内の CD8+ TRM 細胞は、さまざまなレベルの重要な TRM 関連分子 (CD69、CD103、IL18R、TCF-1、T-bet など) を発現しており、これらの分子を発現する細胞の頻度は時間の経過とともに変化する可能性があります。

小腸では、TRM 細胞の 2 つの異なるサブセットが観察されます:1 つは、高レベルの Id3 と TCF-1 を発現するが、低レベルの Blimp1 を発現する強化された記憶能力を持ち、もう 1 つは、高レベルの Blimp1 を発現するが、低レベルの Id3 を発現します。

興味深いことに、CD8+ 腫瘍浸潤リンパ球 (TIL) は、特定のマウスおよびヒトのがんにおいて TRM 細胞の特徴を示すこともあります。 これは通常、抗腫瘍免疫の向上と相関します。

したがって、これらのサブセット間の違いを理解し、それらの分布と機能を適切に調節する方法を理解することは、感染と腫瘍の両方に対する防御免疫を強化することに関連している可能性があります。

CD8+ TRM 細胞は感染部位で病原体を殺すために最適な状態にある可能性がありますが、CD4+ TRM 細胞はシステムの優れた伝達者です。

一次免疫応答における CD4+ T 細胞と同様に、CD4+ TRM 細胞はリガンドと受容体の相互作用を通じて多くの細胞型と相互作用し、多様なサイトカインを分泌します。

さらに、機能的に多様な CD4+ TRM 集団は、ウイルス、細菌、寄生虫による感染の制御に貢献します。

CD4+ TRM 細胞は CD8+ TRM 細胞と転写プログラムを共有しており、リンパ組織内の IL-2 シグナル伝達に依存して組織常在化します。

CD4+ TRM 細胞は組織内でさらに多様化することもあり、よりエフェクター様の表現型を保持する細胞もあれば、より Tfh 細胞に近い挙動を示す細胞もいます。

この分業がインフルエンザ感染時のT-bet発現Th1様TRM細胞のみの特徴であるのか、それとも他の種類の免疫学的傷害に応答するCD4+ TRM細胞の一般的な特徴でもあるのかどうかについては、さらなる研究が必要です。

BRM 細胞は再感染を防ぐこともできます。

蛍光標識プローブを使用した最近の研究では、インフルエンザ特異的メモリー B 細胞の特徴が解明され、表現型、寿命、機能的特性、および他の組織常在免疫集団との相互作用が解明され始めています。

BRM 細胞は、肺全体の局所肺胞近くにランダムに分布しています。

再感染すると、これらの活性化された BRM 細胞は感染部位に急速に移動し、そこでウイルスの除去を助ける抗体を産生します。

マウスとヒトの組織を調査した結果、共通の表現型マーカーと独自の表現型マーカーの両方を発現する肺および腸組織の Bmem 細胞の特徴が明らかになりました。 これは BRM 細胞の理解を助けるでしょう。

組織Treg細胞は組織の恒常性と修復をサポート

TRM 細胞の最適な機能は、免疫保護を提供し、免疫病理学に寄与することにより、両刃の剣となり得ます。

たとえば、CD4+ TRM 細胞は、皮膚、肺、神経系、腸のアレルギー疾患や自己免疫疾患を促進する可能性があります。

そのため、Treg 細胞は組織の恒常性を促進し、さまざまな傷害に応答して再生と修復を促進することで、これらの影響に対抗することに貢献します。

内臓脂肪組織 (VAT) などの非リンパ組織の Treg 細胞は、特定の微小環境シグナルに適応します。 したがって、VAT Treg 細胞は、脾臓 Treg 細胞とは異なるトランスクリプトーム プロファイル (部分的に PPARγ および IL-33 によって媒介される) および TCR レパートリーを持っています。

これらの VAT Treg 細胞は、部分的には 2 型糖尿病やメタボリックシンドロームの素因となる組織の炎症を下方調節することによって、局所的および全身的な代謝調節を介して組織の恒常性を調整します。 そしてそれらの生成には、段階的な複数サイトの分化プロセスが必要です。

VAT を超えて、scRNA-seq プロファイリングにより、Treg 細胞の組織特異的な特徴と定常状態での組織部位へのそれらの漸進的な適応が明らかになります。

組織 Treg 細胞は、幹細胞とのインターフェースを介して組織再生も促進します。

たとえば、皮膚では、Treg 細胞は毛包に局在し、そこで Notch シグナル伝達を介して幹細胞の機能や再生を刺激します。

白斑のマウスモデルでは、皮膚 Treg 細胞の適切な位置と機能は CCR5 シグナル伝達によって媒介されており、これはヒトの白斑患者にも当てはまると考えられます。

最後に、組織特異的な損傷に応答して、Treg 細胞は成長因子の産生によって組織修復と生理学的機能をサポートします。

特に、組織が損傷すると、Treg 細胞はアンフィレグリンを生成して、骨格筋、肺、脳の組織修復と再生を促進します。

インフルエンザ感染のマウスモデルでは、Treg細胞由来のアンフィレグリンが抗ウイルス免疫反応に影響を与えることなく肺組織の損傷を防ぎます。 免疫抑制と組織修復の仲介における Treg 細胞の個別の機能が明らかになりました。

Treg 細胞がどの程度組織細胞と相互作用し、生理学的機能や組織修復、およびその根底にあるプロセスに影響を与えるかは、今後の研究にとって有益な分野です。

共生微生物はバリア組織の免疫系と相互作用しており、末梢 Treg (pTreg) 細胞と呼ばれる特殊な組織 Treg 細胞が微生物叢に対する免疫反応を阻止して組織の恒常性を維持します。

抗原刺激により、pTreg 細胞はナイーブ T 細胞から派生します。 共生微生物由来のシグナル (短鎖脂肪酸、二次胆汁酸、レチノイン酸など) または TGF-β に応答してます。

腸では、これらの pTreg 細胞は RORγt および c-Maf の発現によって特徴付けられます。

食物抗原への曝露も pTreg 細胞の分化を誘導します。

RORγt+ APC は腸内 pTreg 細胞の生成に重要です。 部分的には、TGF-βの活性化を可能にするインテグリンαVβ8の発現を介します。

RORγt+ APC と pTreg 細胞の間の相互作用の同定により、共生微生物を有害な傷害の侵入から区別する末梢寛容の重要な機構が明らかになりました。

他の組織における pTreg 細胞およびそれらに対応する APC の普及率と機能については、さらなる研究が必要です。

リンパ球は生体の恒常性のどこに当てはまるのでしょうか?

生物の恒常性は、温度の変化、毒素や感染因子への曝露、食事の変更などの外部条件の変化に合わせて調整しながら、宿主の内部安定性を維持します。

免疫系によるこれらの外部攻撃の感知は、直接的な防御機構を活性化するだけでなく、生命が脅かされていると認識されると、局所的およびシステム全体の両方の変化を引き起こして、攻撃因子を排除します。

生理学的緊急事態(例、複製する病原体による感染および損傷または組織ストレス)では、免疫系が正常な恒常性の設定値を無効にして、感染の制御または損傷の治癒を助けます。これは炎症と呼ばれるプロセスです。

免疫システムは、体の他のシステムとの相互作用を通じて生物の恒常性の再確立にも貢献します。

以下で説明するように、免疫系と神経系の間のコミュニケーションは、各システムの個々の機能を相乗的に強化する複雑な恒常性ネットワークを作成します。

自然リンパ球 (ILC) は、抗原非依存的な方法で恒常性の乱れを感知して応答することに貢献していますが、最近の研究では、特定の抗原の感知に依存するリンパ球と神経系との間の同様の種類の相互作用が特定されています。 治療介入に大きな影響を及ぼします。

リンパ球とニューロンは、サイトカイン、ホルモン、神経ペプチド、ケモカイン、およびそれらの受容体という共通言語を使用して通信し、中枢神経系と末梢神経系では神経免疫相互作用が観察されます。

最近の証拠により、抗原特異的リンパ球が複数の組織部位でニューロン活動を指示する能力が強調されています。

皮膚の真皮では、共生微生物叢に特異的な IL-17 産生 CD4+ TRM 細胞が感覚神経線維と共局在しています。 損傷時に軸索の成長と神経の再生を促進します。

腸では、食物アレルゲンに対する感作により、B 細胞から分泌される IgE に依存する抗原特異的な回避行動が引き起こされます。 これは、抗体が神経系の感覚能力を拡張する可能性があることを示唆しています。

驚くべきことに、このアレルゲン特異的反応は、アレルギー感作後少なくとも 48 週間持続します。 さらに、腸内に存在する記憶リンパ球の特定の役割が示唆されています。

ただし、これらの追加反応は常に保護的であるとは限りません。

たとえば、肺の IL-5Rα を発現する侵害受容神経は、ILC2 および Th2 細胞によって産生される IL-5 によって活性化され、免疫病理を増強するフィードフォワード ループを作り出します。

末梢神経系は、リンパ系および非リンパ系臓器の免疫応答も調節します。

絶食に反応して、延髄腹側外側のカテコールアミン作動性ニューロンが活性化されます。 これは、CXCR4依存的にCD4+およびCD8+ T細胞を血液および二次リンパ器官から骨髄に分流させることができます。

カテコールアミンは、慢性ウイルス感染症とがんの両方における CD8+ T 細胞の枯渇に寄与し、組織免疫応答のニューロン制御の交差の証拠をさらに提供します。

具体的には、抗原特異的 枯渇CD8+ T 細胞は交感神経に近接しており、β アドレナリン作動性シグナル伝達の除去が ICB と相乗して T 細胞エフェクター機能を改善します。 潜在的な新しい治療法を明らかにします。

これらの研究を総合すると、組織における神経免疫相互作用と、すべてのシステムにわたる恒常性の乱れに対して身体がどのように反応するかというより大きな文脈において、神経免疫相互作用を理解することの重要性が強調されています。

How are distinct immune responses regulated?

異なる免疫反応はどのように制御されるのでしょうか?

適応免疫細胞は、時空を超えて変化する外因性および内因性の分子プロセスによって調整された、さまざまな脅威に対して同様の独自の戦略を採用します (図 5)。

抗原、共刺激、およびサイトカインからの外因性シグナル (シグナル 1 ~ 3) は、主に活性化された DC から伝達されます。

栄養素 (シグナル 4) およびその他の細胞相互作用もリンパ球の特殊化を制御します。

これらの外因性の合図は、細胞固有のシグナル伝達経路、代謝、およびエピジェネティックなプログラムによって統合され、最終的に細胞の状態と運命を指示する遺伝子転写とタンパク質翻訳の変化をもたらします。

外部シグナルが適応免疫を促進

適応免疫の多様な刺激は主にシグナル 1 ~ 3 に集中しており、これらのシグナルが免疫応答の特異性、強度、持続性を媒介します (図 5)。

ナイーブ T 細胞の活性化中に、DC によって提示された pMHC の認識により TCR 刺激 (シグナル 1) が発生し、TCR シグナル伝達と機械的力を形成する免疫学的シナプス形成を引き起こします。

抗原受容体の下流では、段階的な IRF4 発現によって、CD8+ T 細胞、CD4+ T 細胞、および B 細胞の運命と機能が確立されます。

急性および持続的な抗原刺激は、それぞれエフェクター細胞および枯渇 T 細胞の生成を促進します。

注目すべきことに、pMHC-TCR相互作用は、特定の生物学的応答を導くための最も複雑なリガンド-受容体相互作用システムの1つであり、上記のような非常に多様な抗原および抗原受容体に関連しています。

ただし、TCR シグナル伝達は生産的な適応免疫応答を誘発するには十分ではありません。 これは、偽の T 細胞活性化や制御不能な炎症を防ぐ働きをします。

代わりに、共刺激 (シグナル 2) およびサイトカイン (シグナル 3) シグナルが抗原刺激と協調して作用し、適応免疫を指示します。

たとえば、CD28 (シグナル 2) と IL-12 (シグナル 3) は、ナイーブ T 細胞の活性化の促進に役立ちます。

他の共刺激シグナル (ICOS など) および共抑制シグナル (PD-1、CTLA4、LAG3、TIM-3、TIGIT など) も、シグナル 2 のそれぞれの「アクセル」および「ブレーキ」として機能します。

シグナル 3 については、免疫刺激性サイトカイン (IL-1、IL-2、IL-6 など) および免疫抑制性サイトカイン (TGF-β および IL-10 など) が T 細胞の運命を決定します。

重要なことに、シグナル 1 ~ 3 間の相互作用は、代謝再配線の活性化 (例: TCR および CD28 経由) や下流シグナル伝達の調整 (例: Tfh 応答に対する ICOS 媒介ホスファチジルイノシトール 3-キナーゼ [PI3K] 活性化) などにより、適応免疫応答を調整します。

また、PD-1 を標的とした ICB 療法は、慢性感染症やがんにおける CD28 依存性エフェクター機能と CD8+ T 細胞の蓄積を強化し、IL-2 シグナル伝達と相乗的に作用します。

これらの共刺激シグナルとサイトカインシグナルが、「非伝統的な」APC(例:上皮細胞)を含む特定の先天性刺激や細胞によってどのように伝達されるか、また他の非伝統的なシグナル(例:Th17細胞促進サイトカインと連携して作用する腸上皮細胞由来の血清アミロイドAタンパク質)の影響も調査することが重要です。

栄養素と代謝物はシグナル 4 として機能することで T 細胞免疫を活性化します。 腫瘍内 CD8+ T 細胞への作用を含みます。

特に、グルコースとグルタミンは腫瘍内リンパ球を制限します。 これは、腫瘍内骨髄細胞と腫瘍細胞がこれらの栄養素を獲得して消費する能力が強化されているためです。

その結果、腫瘍内グルコース制限は T 細胞の活性化と機能を損ないます。

同様に、グルタミンは、T 細胞および腫瘍内 cDC1 の代謝再プログラミングと状況特異的機能を形成します。

腫瘍内グルタミン投与は、動物モデルにおける欠陥のあるcDC1依存性CD8+ T細胞抗腫瘍免疫を修正し、免疫療法に対する治療抵抗性を克服します。

アルギニンやメチオニンなどの他のアミノ酸も、部分的にmTORC1活性化を調整することによってT細胞機能に必要ですが、乳酸や酸化脂質の取り込みは腫瘍内T細胞機能に大きな悪影響を及ぼします。

最後に、G タンパク質共役受容体は、ストレス関連ホルモン (カテコールアミンなど) または食事栄養素トランス バクセン酸からのシグナルを部分的に媒介することによって、T 細胞免疫を調整します。

今後の研究では、さまざまな組織における栄養素の利用可能性と利用、または食事や微生物叢由来の供給源からの栄養素の利用可能性と利用によって、適応免疫がどのように形成されるかを調査する必要があります。

細胞固有のプログラム

リンパ球はこれらの多様なシグナルをどのように解釈し、統合するのでしょうか?

抗原と共刺激受容体の結合により、一連のリン酸化イベントやその他の翻訳後修飾が誘導されます。 主要な転写因子である核因子κB (NF-κB) (IKK シグナル伝達経由)、AP-1 (ERK シグナル伝達経由)、および NFAT (カルシウム カルシニューリン シグナル伝達経由) の活性化につながります。

さらに、サイトカインは主に JAK-STAT 経路を活性化しますが、栄養素依存性シグナル伝達は、栄養素輸送体、センサー、トランスデューサーからなる 3 層プロセスによって媒介されます。

シグナル 1 ~ 4 自体と同様に、NFAT と AP-1 または STAT と系統特異的転写因子の間の連携によって示されるように、このようなシグナル伝達経路のクロストークと統合が適応免疫を制御します。 それにより、特徴的なサイトカインおよびエフェクター分子の転写活性化が引き起こされます。

Cbl ファミリータンパク質や Regnase-1 によって媒介されるものなど、T 細胞の過剰活性化を防ぐためのフィードバック制御機構も存在します。

特に、新たな研究は、遺伝子転写と細胞運命の選択を形作る代謝的およびエピジェネティックな再配線の重要な役割を強調しています。

適応免疫の代謝調節は、過去 10 年間にわたって明らかにされてきました。

解糖は Treg 細胞の分化よりもエフェクターを促進し、脂肪酸代謝はメモリー T 細胞の生成に寄与します。

また、ミトコンドリアの調節不全は、枯渇CD8+ T 細胞の特徴です。

機構的には、免疫シグナル伝達と代謝プログラムの間の広範なクロストークが「双方向の代謝シグナル伝達」を導きます。

たとえば、mTORC1 はシグナル 1 ~ 4 を統合し、Myc との相互作用を示し、それによって同化代謝、静止状態からの脱出、および T 細胞の分化を促進します。

特定のミトコンドリア代謝産物(α-ケトグルタル酸や腫瘍代謝産物のd-2-ヒドロキシグルタル酸など)がT細胞のエピジェネティックな状況やタンパク質活性に影響を与えるため、ミトコンドリアはATPの生成以外にもT細胞生物学におけるシグナル伝達のハブとなっています。

さらに、T 細胞運命の新しい代謝調節因子が CRISPR ベースの遺伝子スクリーニングによって同定されました。ホスファチジルエタノールアミンおよびグアノシン二リン酸 (GDP)-フコースシグナル伝達が含まれますが、 これらはそれぞれ、Tfh およびターミナルエフェクター CD8+ T 細胞の分化を促進するものであり、CRISPR ベースの遺伝子スクリーニングによって同定されました。

全体として、細胞の状態または運命は、固有の代謝プロファイル、栄養素要件、および組織固有の調節因子によって特徴付けられます。

代謝適応は、特定の免疫学的状況に対する適応免疫細胞の適合性と機能を変更するための重要な手段となります。

エピジェネティックなリモデリングは免疫細胞の表現型の安定性をもたらし、転写や代謝のイベントよりも細胞運命の変化をより反映します。

したがって、エピジェネティック分析は、適応免疫応答における重要な問題を解決できます。

たとえば、クロマチン状態分析では、枯渇 CD8+ T 細胞が慢性感染症とがんにおける別の T 細胞系統を表すことが示されています。

クロマチンアクセシビリティ分析では、枯渇 T 細胞の分化が進行していることも明らかになりました。一方、エフェクター CD4+ T 細胞におけるヒストンメチル化の全体的なマッピングにより、特徴的なサイトカインのサブセット特異的なパターンとマスター転写因子の可塑性が明らかになりました。

したがって、DNAメチルトランスフェラーゼDnmt3aを標的とすることは、急性および慢性反応におけるCD8+ T細胞の分化を変化させる一方、クロマチンリモデリング複合体SWI/SNFの破壊はCD8+ T細胞の分化とTreg細胞の活性化および機能に影響を与えます。

これらの発見は、がんや免疫介在性疾患に対するエピジェネティックプログラムの治療標的化に新たな機会を提供します。

Engineering immunity: Vaccines and therapeutics

免疫工学: ワクチンと治療法

T 細胞と B 細胞の応答 (細胞傷害性機能とヘルパー機能、抗体分泌) の特徴は、ワクチンの効果的かつ持続的な防御を媒介する中心的な要素です。

さらに、これらの特徴は、「生きた薬」としての T 細胞ベースの養子細胞療法 (ACT) やモノクローナル抗体 (mAb) の使用など、治療介入のツールとして活用されています。

適応免疫系の力と独特の特徴を利用することは、広範囲の疾患の治療に大きな期待を寄せています。これについては、主に感染症のワクチン接種とがんの工学的治療の観点から以下で簡単に説明します。

適応免疫を理解し活用する手段としてのワクチン接種

ワクチン接種は、さまざまな意味で、適応免疫の理解が始まった場所です。 天然痘用のジェンネリアン牛痘ワクチンが使用されました。

ワクチンは、感染症の除去を助け、病状や炎症を制限する防御免疫記憶を生成することを目的としています。

大部分のワクチンは、血清抗体反応を誘導する能力に基づいてベンチマークされており、これは一般に、ほとんどのワクチンの防御と強い相関関係があります。

動物モデルとヒトの研究では、ワクチンの有効性と、さまざまなシステムにおける大きさや質を含むT細胞応答特性との相関関係が報告されていますが、 臨床使用されているワクチンについては、厳密に検証され、疫学的に確立された T 細胞ベースの防御相関は存在しません。

これは、T 細胞の計数と特性評価のアッセイが抗体アッセイよりも時間がかかり、高価であり、比較するのが難しいためであると考えられます。

抗体の予測力とヒト患者の細胞反応を直接比較した研究はほとんどありませんが、CD4+ および CD8+ T 細胞と B 細胞の寄与は、動物モデルでの遺伝子除去および枯渇研究により機構的に定義できます。

COVID-19ワクチンに対する防御の相関関係を定義するという最近の関心は、防御の正確なメカニズムを決定するための動物モデルの有用性と、複数の免疫部門を評価できる改良されたヒトアッセイの必要性を浮き彫りにしています。

COVID-19パンデミックの中で、ヒトのワクチン学の理解は大幅に進歩しました。

顕著な発見の 1 つは、現代のワクチン開発に革命をもたらした、COVID-19 に対する mRNA ワクチン接種後の胚中心反応の長さに関するものでした。

マウスの研究では、免疫によって誘発される胚中心反応のほとんどは 6 週間以内に解消されます;しかし、ヒトでは、Tfh 細胞と B 細胞の両方に対するナイーブ COVID-19 mRNA ワクチン反応は、多くの人で反応がピークに達する追加接種後 6 か月の時点でもまだ検出されています。

血液中の短命の形質芽細胞と骨髄に存在する長命の形質細胞の動態も注意深く測定されました。

形質芽細胞反応の急速な動的減衰は、測定された血清抗体の減少に対応します。

しかし、進行中の胚中心の機能と生産量(Bmem細胞の数の増加によって測定される)に関する知識と組み合わせると、総抗体レベルが低下しているにもかかわらず、改善されたより高い親和性の抗体の成熟が依然として発生しています。

SARS-CoV-2 の急速な進化により、祖先ワクチン抗原に対して引き起こされる中和抗体反応から逃れることができました。

ただし、これらのワクチンの CD4+ および CD8+ T 細胞応答はよく特徴付けられており、T 細胞が重篤な感染関連の病状を制限する上で重要な役割を果たしているという強力な証拠があります。

これらのデータは、動物実験と、B 細胞反応を抑制する治療を受けたヒトの両方から得られたものです。

ヒトのワクチン防御に対する T 細胞応答の定量的寄与をより深く理解することは、将来のワクチン設計プログラムに役立ちます。

ワクチン接種によって強力な免疫記憶を誘導するには、強力なリンパ球反応の活性化と炎症性続発症の原因との間のバランスが必要です。

このバランスをとる作用は、ワクチンの作用機序が理解される前にチャールズ・ジェインウェイによって説明された「免疫学者のちょっとした秘密」であるアジュバントによって達成できます。

最新のワクチンでは、単一の自然免疫経路(例:特定のToll様受容体)を活性化するアジュバントが、適切な適応免疫応答を刺激する能力についてテストされています。

さらに、最新のワクチン設計は、特定の形態の適応免疫記憶を促進することにも焦点を当てています。

たとえば、CD4+ および CD8+ TRM 細胞の生成は次世代ワクチン構想の主要な優先事項であり、不活化ウイルスや気道の吸入ワクチンなどの粘膜ワクチン プラットフォームがテストされています。

目標は、リンパ球の記憶を上気道または下気道に局在させ、呼吸器系の病原性感染によって生じる強力な TRM 応答をより忠実に反映することです。

ただし、病原体感染と同様、ワクチン接種による気道、肺、腸管、または生殖器粘膜におけるワクチン誘発性の炎症は、免疫病理を制限するために慎重に制御する必要があります。

感染症を超えて、非変異腫瘍関連抗原や個別化または公開ネオアンチゲンなどの腫瘍抗原に対するワクチン接種の取り組みが急速に増えています。

ほとんどの腫瘍ワクチン接種では、腫瘍が形成された後に免疫化が行われ、腫瘍に対する細胞傷害性 CD4+ および CD8+ T 細胞応答を誘発しようとします。

腫瘍抗原に対する免疫化は、標的抗原と自己抗原の密接または同一の関係、および腫瘍および局所リンパ管の過酷な環境により、合併症を引き起こします。

したがって、腫瘍微小環境は、機能を抑制し、遊走を制限することにより、T 細胞の活性を制限する可能性があります。

しかし、最近の腫瘍ワクチン接種の取り組みは、膵臓がんや黒色腫などの固形腫瘍において大きな期待を示しています。

さらに、特定の腫瘍は、多くの子宮頸がんや頭頸部がんの発症の原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)などのウイルス感染によって促進されます。

HPV ワクチンの導入により、レシピエント集団におけるがんのリスクが大幅に低下し、確立された共有抗原が存在する腫瘍に対する予防的抗がんワクチンの潜在的な有効性が実証されました。

他の免疫療法アプローチと組み合わせると、腫瘍ワクチンは将来のメカニズム研究にとって重要な分野となります。

生きた薬としてのT細胞

T 細胞ベースの細胞療法は、数十年にわたる基礎研究に基づいて構築されています。

免疫生物学と合成生物学 の融合 (合成免疫学と呼ばれる)により、特に腫瘍、感染症、自己免疫の治療における遺伝子的に再プログラムされた T 細胞の使用の先駆者となり、細胞療法の適用可能性が広がりました。

がんの細胞療法には、腫瘍部位から単離した後に増殖する T 細胞 (TIL)、キメラ抗原受容体 T 細胞 (CAR-T)、および TCR 改変 T 細胞 (TCR-T) の使用が含まれます (図 6A)。

TIL 療法は有望な有効性を示しており、2024 年に米国食品医薬品局 (FDA) によって黒色腫 (Amtagvi) の治療薬として承認されました。

しかし、他の種類のがんでは、豊富な腫瘍特異的 T 細胞の単離と調製が依然として困難です。

CAR は、抗体の抗原結合ドメインと T 細胞シグナル伝達ドメインを組み合わせた融合タンパク質で、MHC 媒介ペプチド提示とは独立して癌細胞表面抗原を認識します。

CAR-T 療法は、B 細胞悪性腫瘍の治療において強力な臨床成果を達成しています。 これにより、B細胞白血病およびリンパ腫を治療するためのCD19標的CARのFDA承認につながりました。

対照的に、CAR-T 細胞は固形腫瘍に対して限定的な有効性を示しています。 その免疫抑制性腫瘍微小環境は、CAR-T 細胞の排除と枯渇を引き起こすことがよくあります。

また、固形腫瘍では高レベルかつ均一に発現するが正常組織では発現しない標的抗原を同定することは依然として困難です。

論理ゲート型 CAR-T 細胞は、この障害を克服できる可能性があります。 論理ゲート型 CAR-T 細胞は、表面に 2 つの異なる CAR を発現し、活性化のために 2 つの異なる抗原を感知する必要があります。

最後に、TCR-T 療法では、腫瘍抗原を認識する異所的に発現した TCR を使用して、腫瘍特異的 T 細胞を増殖させ、殺傷活性を高めます。

TCR-T 細胞は MHC 制限を受けるため、その MHC を持つ個体でのみ機能します。

細胞内の代謝、増殖、生存経路を変更する新しい戦略により、これらの細胞療法の有効性をさらに高めることができます。

さらに、CRISPR テクノロジーは、偏りのない機能スクリーニングや部位特異的遺伝子修飾などのアプリケーションを提供することにより、T 細胞の効力を向上させる遺伝子工学を進歩させました。

最近の T 細胞における in vivo またはマルチモーダル CRISPR スクリーニングでは、削除されると細胞を再プログラムして CAR-T 細胞の機能を高める新しい標的が同定されました。

in vitro CRISPR スクリーニングにより、液体腫瘍ではなく固形腫瘍における CAR 結合持続時間と結合力に IFNγR シグナル伝達が必要であることが明らかになりました。

また、CRISPR テクノロジーを通じて CAR 発現を特定の遺伝子座 (TRAC または PDCD1 など) に挿入すると、CAR-T 効率がさらに向上します。

最後に、改変された T 細胞は、治療用の「ペイロード」を送達する媒体として機能し、エフェクター機能を向上させることができます。

これらのペイロードには、免疫抑制性サイトカイン(例:TGF-β)または抗体(例:疲労を克服するための抗PD-1)の「シンク」として、サイトカイン (たとえば、機能不全に対する持続性と抵抗性をそれぞれ強化する IL-15 と IL-10)、ドミナントネガティブ受容体が含まれます。

がん以外にも、自己免疫疾患や移植を治療するための CAR-Treg 細胞の操作など、感染症やその他の免疫介在性疾患に対する T 細胞ベースの細胞療法が登場しています。

これらの非悪性疾患に対するこれらの生薬には、将来的にも機会と課題が残されています。

治療法としての抗体

標的抗原に対する特異性が高いため、mAb は癌、炎症、その他の疾患の主要な治療法の代表となります (図 6B)。

1986 年に移植拒絶反応に対する最初の抗 CD3 mAb 療法 (ムロモナブ、より一般的には OKT3 と呼ばれる) が承認されてから、抗体ベースの療法が急速に出現し、臨床的および商業的に目覚ましい成功を収めました。

さらに、mAb エンジニアリングは、第 1 世代 (名前が -omab で終わるマウス抗体) から、第 2 世代 (ヒト-マウスのキメラ、-ximab)、第 3 世代 (ヒト化、-zumab) へと進化してきました。 そして最後に第 4 世代 (完全なヒト、-umab) があり、それぞれが多様な作用機序に関連付けられています。

ICB 療法は、治療用抗体を介して CTLA4 や PD-1 (またはそのリガンド PD-L1) などの共阻害分子を標的にすることで、標的がんに対する内因性 T 細胞応答を直接解き放ちます。

多くの患者は永続的な腫瘍退縮を経験しますが、ほとんどの患者は反応しないか、現在の形態の ICB に対して耐性を発現します。

ICB に対する反応を予測することは依然として困難ですが、腫瘍および末梢における免疫細胞の組成または遺伝子発現プロファイルが最も適切なマーカーとして機能します。

がんの枠を超えて、ICB 免疫療法はマラリアや HIV 感染症の治療のために試験されています。

リガンドと受容体の相互作用をブロックする他の抗体は臨床で非常に有効です。 代表例として、自己免疫疾患やアレルギー疾患の治療法を変えたサイトカイン(例:アダリムマブによるTNF-α、デュピルマブによるIL-4Rα、セクキヌマブによるIL-17)のブロックがあります。

これらの治療用抗体は、リガンドと受容体の相互作用を標的とすることに加えて、細胞媒介細胞毒性を腫瘍に向けます。

たとえば、抗 CD20 mAb は悪性 B 細胞のカスパーゼ非依存性プログラム細胞死を誘導する可能性があります。 一方、デスレセプターを標的とする抗体はカスパーゼ依存性のアポトーシスを引き起こします。

さらに、抗体は細胞媒介性免疫反応を誘発し、それによって他の免疫細胞(すなわち、ナチュラルキラー [NK] 細胞および食細胞)が治療用抗体が結合した抗原発現標的細胞を標的として殺します。

完全長 IgG 抗体を使用する mAb と比較して、二重特異性 T セルエンゲージャー (BiTE) は、TCR-CD3 鎖を活性化する抗体フラグメントと、T 細胞と標的がん細胞の間の相互作用を橋渡しする腫瘍特異的抗原で構成されています。 これにより、TCR の特異性とは無関係に、T 細胞を介した標的細胞の死滅を促進する人工免疫シナプスが誘導されます。

最後に、腫瘍抗原を標的とする抗体、リンカー、およびペイロード毒素 (チューブリン結合剤または DNA 標的剤) で構成される抗体薬物複合体 (ADC) への関心が高まっています。

ADC が標的腫瘍細胞に取り込まれた後、リンカーが切断されて毒素が放出されます。

副作用を軽減しながら ADC 関連の有効性を改善するには、さらなる最適化が必要です。

治療法としての T 細胞と抗体の直接使用とは別に、JAK の小分子阻害剤などのサイトカインベースの治療法は、自己免疫と炎症において臨床的な成功を収めています。

サイトカインの直接使用は、おそらくその多面発現効果と急速な拡散のため、効果が限られていることが示されていますが、最近、生物工学の革新により、適応免疫を調節する有望な新技術が生み出されています。

たとえば、IL-2 は CD8+ T 細胞の増殖と枯渇の両方を促進しますが、IL-2 の部分アゴニストは増殖を誘導し、枯渇から逃れるために TCF-1+ ステム様表現型をより良く維持する能力を保持しています。

全体として、限定された有効性がこれらの免疫ベースの治療の大きな障害となっており、併用療法が治療抵抗性を克服する鍵となります。

Concluding remarks

ここでは、適応免疫の中核となる原理と新たな原理、およびその免疫療法への応用に焦点を当てました。

1960 年代に T 細胞と B 細胞が発見されて以来、適応免疫の探求は免疫学に極めて重要な貢献をもたらしてきました。

適応免疫細胞は、細胞生物学、分子生物学、構造生物学の基礎と、代謝、シグナル伝達、エピジェネティック、転写制御のメカニズムを研究するための優れたシステムでもあり、免疫学を超えた重要な発見につながります。

たとえば、免疫代謝をシグナル伝達、細胞、全身(食事介入や微生物叢由来の栄養素など)レベルで研究することで、免疫と代謝に関する知識が豊富になりました。 そして、がん、代謝障害、その他の免疫介在性疾患を標的とする新たな機会を提供しました。

同様に、リンパ球におけるエピジェネティックな制御およびクロマチン制御の研究により、状況特異的な遺伝子制御における新しい概念が生み出されました。

適応免疫とその基礎生物学との関わりの継続的な探求により、免疫系に特有の原理と他の生物学的システムに広く適用できる原理の理解が進むでしょう。

組織免疫は、生理機能と病気の新たな制御因子です。

他の細胞とは異なり、適応免疫細胞は、さまざまな組織のさまざまな環境の合図に入り、それに順応するという独特の課題に直面しています。

したがって、組織の状況に特異的な適応は、組織の生理学と疾患の病因を理解するための基礎となります;しかし、多様な組織微小環境が免疫細胞の適応に及ぼす影響、およびその逆の影響や、複雑な免疫組織細胞のクロストークについては、まだ解明されていないことが多くあります。

この目的を達成するために、非リンパ系組織における適応免疫に関する最近の調査により、組織免疫(例えば、組織常在細胞およびTreg媒介組織修復)に関する知識が著しく進歩しました。

さらに重要なことは、適応免疫と生理学を統合することで、さまざまな組織や生体の正常な状態と病気の状態についての深い理解につながるということです。

たとえば、腫瘍と免疫または神経免疫の相互作用に関する情報は、がんやその他の疾患の治療介入に貢献しています。

しかし、免疫系が老化関連疾患、神経変性疾患、または代謝性疾患における組織の恒常性や調節不全をどのように形成するのか、私たちは理解し始めたばかりです。

宿主内因性(例:組織特異的免疫)および外因性(例:感染、微生物叢、または栄養)因子を含む適応免疫が、正常な生理機能および疾患状態とどのように交差するかは、おそらく、免疫生物学に根本的な新しい洞察をもたらし、顕著な翻訳および治療の可能性をもたらすでしょう。

免疫学は技術開発と革新の最前線にあり、複雑な適応免疫システムを調査するための解像度が高まり、次元が拡大し続けています。

歴史的に、フローサイトメトリーの応用により免疫応答の単一細胞分析が可能になり、これはリンパ球サブセットの発見と分析に役立ちました。 一方、マウスの条件付き遺伝モデルでは、in vivo での遺伝子機能の細胞型特異的または時空間的に制御された調節が可能になりました。

最近の革新的なテクノロジーにより、適応免疫応答のハイスループット分析の前例のない機会が提供されています。

例えば、scRNA-seq を使用すると、フローサイトメトリーによって提供される限られたマーカーではなく、数千の転写産物の測定が可能になり、タンパク質発現データや空間的に分解された情報(例えば、空間トランスクリプトミクスによる)と統合することができます。

さらに、CRISPR ベースの in vivo プールスクリーニングにより、生理学的に関連する条件下で最も機能的に関連する標的を公平に発見することが可能になります。

同様に、我々は個々の抗原受容体の分析から、単一細胞解像度での TCR または BCR レパートリー全体の不偏プロファイリングに移行しました。

これらのマルチオミクスツールを統合的に使用するには、生物学的洞察と疾患標的を明らかにするために、計算生物学とシステム生物学の専門知識が必要です。

したがって、システム免疫学は、生物学的および臨床的発見のための実験生物学とデータサイエンスの統合に成功した主な例として機能します。

実験生物学と計算生物学の統合、免疫生物学、最先端技術、データサイエンスの統合は、適応免疫における次世代の研究を推進し、新たなイノベーションを生み出すでしょう。

適応免疫は、広範囲にわたる人間の病気を理解し、治療するための鍵を握る可能性もあります。

この概念は、感染症のワクチン開発、癌の免疫療法、炎症性疾患のサイトカイン標的療法の成功によって最もよく例証されています。

実際、動物モデルを使用した基礎研究と基礎的発見(免疫チェックポイント分子、炎症性サイトカイン、Th17 細胞など)は、革新的な免疫療法と臨床応用の基礎を築きました。

この従来のベンチからベッドサイドへの変換とは別に、ベッドサイドからベンチへの変換がますます適用されています。

特に、ハイスループット技術 (scRNA-seq、空間トランスクリプトミクス、多重化イメージングなど) の進歩により、 ヒト患者由来の材料の使用は、観察的な表現型解析を超えて、オルガノイドや高度なマウス遺伝子モデル(ヒト化マウスなど)などの相補的モデルシステムによって加速され、病状の詳細な機構研究や精密医療へと移行しています。

さらに、CAR-T生薬や抗体、サイトカイン工学の目覚ましい成功によって証明されているように、免疫工学は今後も革新と新たな翻訳の機会を推進していくでしょう。

要約すると、適応免疫と生物学、生理学、テクノロジー、治療法との交差点は大きな進歩をもたらし、生物学と臨床科学に変革をもたらしました。そして、私たちは間違いなく、今後半世紀でさらに多くの画期的な進歩の間際にいます。

以下省略。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?