緩くてガチなキャンプin大台

自然環境リテラシー学<山Y1>

2021年12月18~19日

こんにちは。ひられんです。

さて、今回も自然環境リテラシー実習を行ってきたのでその報告です。

今回の舞台は「大台町」です。

三重県の松坂より南、伊勢や鳥羽より西、尾鷲より北のおそらくあまり知名度は高くない場所かなと思います。

そんな大台町ですが、私は去年も訪れており、

きれいな自然とそのゆったりとした空気がとてもお気に入りの場所でもあります。

これについても追々説明していけたらなと思います。

それではどうぞ!

やはり緩くない冬キャン

今回も私は5時くらいに起床して大台町に向かうわけですが、

家を出てみたらなんとびっくり、雪が降っているではわりませんか。

え、この中キャンプするの?死ぬが?

電車の中からの写真。もう行きたくない。

どうやら大台町でも山の標高650m以上では雪が積もっていた模様。

やばい予感しかしませんでしたw

当然その予感が外れることなく、

現地に着いてからの第一声は「寒っ!」でした。

気温はおそらく5℃程度、風は強いし、おまけに周りを山に囲まれていて日暮れもとっても早い。

そんな環境で大台町のリテラシー実習は始まりました。

改めて、今回の活動場所はこんなところ。

「奥伊勢フォレストピア」というとっても素敵な施設の横で活動することに。

いやもうフォレストピアで泊まるでいいよ(殴

ともあれ、この場所はこの先キャンプ地として使うことを考えている場所らしく、私たちは試験役もかねてここを使わせてもらうことになりました。

まだ整備は必要かもしれませんが、

開設したらぜひ、訪れてみてくださいね。

1日目 食べて食べてロープワークして食べて温泉

さて活動に行きます。

2班に分かれ、私たちの班は燻製とピザを作ります。

燻製の様子はこんな感じ。

と言っても、私たちはほぼ入れただけで、あとはスタッフの方が作ってくれました。ありがたや...

その燻製している間に、ピザを作っていきます。

ピザは生地をもらってそこから作ります。

生地はまずは用意してあった焚火で温め、柔らかくしていきます。

温めすぎるとねちゃねちゃになって包んでいたアルミホイルなどとくっついて調理しにくくなるので注意です。(私が失敗して気付いたことです)

その後、別のさらに移してピザの形に整えていきます。

伸ばし方はって?知らんがな。美味けりゃいいんだよ()

生地が出来たら具をのせていきます。

材料は自由でしたが、自分は配布されたピーマン、ソーセージ、チーズをのせていきます。

こんな感じになります。

写真は他の方のもの。自分はもっと大雑把に切ったので不格好でした。

中にはチョコとマシュマロなど載せてデザートピザの様なものを作っている人も。

とっても美味しそうなアレンジですよね。

自分もこの先参考にさせてもらおう。

焼いてみると、チーズがきれいに溶けてとてもおいしそう。

気になる味は...

むっちゃうまい!!

寒い中、自分で作ったアツアツでチーズいっぱいのピザは超美味かったです。

以前(去年の大台での活動の時ですが)、この大台でガイドをしている野田さんがおっしゃっていた名(迷)言の一つに、

「ご飯はシチュエーションが8割」

というものがあるのですが、

本当にそうかもしれませんね。キャンプで食べるご飯はうまい!

さて、そうこうしているうちに燻製も出来上がります。

燻製は、ソーセージ、ゆで卵、ベーコン、鶏肉など様々なものを燻製していただいたのですが、

物によって完成する時間は異なるので、できたものからいただいていきます。

まずはソーセージとゆで卵。

やっぱりうまーい!!

使う木(?)によってさまざまな風味がつくのでしょうけど、

今回は桜を主に使いました。

味はなんていうか、いつもの食品の味に桜のわずかに香ばしさがついた味が鼻を抜けていく感じ。これはうまい。

作っていただいた皆様に感謝です。

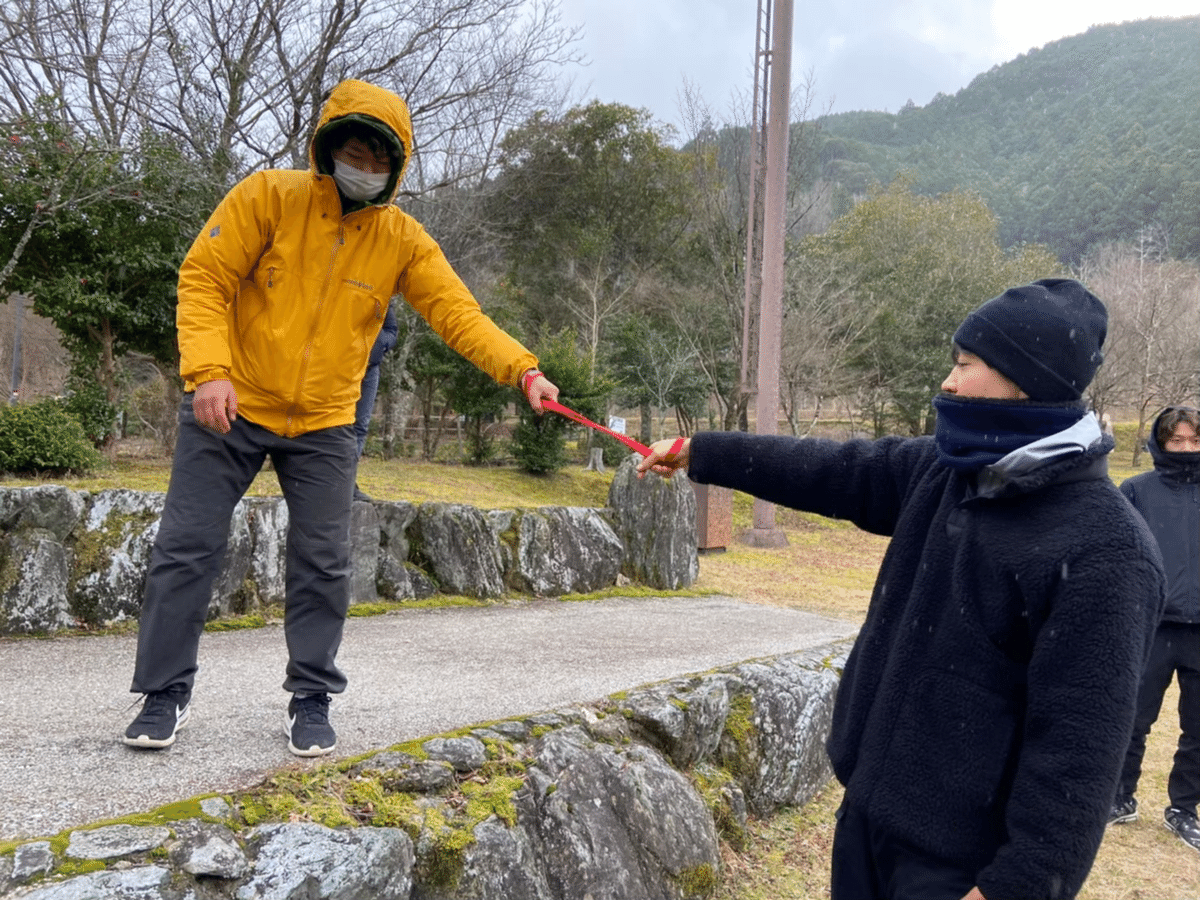

次はロープワークに取り組みます。今回はロープワークを学ぶ機会もありました。

これを読んでいる皆さんはロープワークってやっているのですかね?

そして、やっている方はどういう場面で使っているのでしょうか。

今回私はロープワークの奥深さを学ぶことになりました。

具体的には、種類が多く、名前も多様、使う場所や結び方も様々で、

より正確に正しく使うためにはコツや技量などもかなり必要になってくるということです。

今回学んだのは「巻き結び」と「もやい結び」です。

巻き結びは以前別の船の実習でやったことがあり、もやい結びはヨット部だったころと、去年度にもたくさん行った経験があります。

今回はキャンプや救助で使うことを目的としています。

とにかくロープワークは使う場面が多いことを実感させられます。

皆でロープワーク

もやい結びは楽勝かなと思っていたのですが、

今回やるのは「自分にまきつける方法」でした。救助を行う現場で、自分を固定するためのものです。

そうなると、自分がやっていた結び方でもできないことはないとは思うのですが、できるだけ早く、簡単な方法で結ぶことが求められるわけです。

結び方は違うし、さらに名前もいくつかあるのだとか。たとえば別名に「親殺し(親のシート、ロープなどに巻き付けて結ぶことから)」とも言うようです。

結び方は文字だけでは説明が難しいのでしませんが、脇を締めるなどのコツもあり、それによって最後の出来上がりが違うこともあり、とにかく奥が深いなと感じました。

自分が部活で2年半使っていた結び方でも、使う場所や用途が異なれば結び方や呼び方まで様々なものがあるのかと、新たな発見がありました。

今回ロープワークを教えていただいたのは、大台で救助などを行っている森さんという方でしたが、

森さんは他にも、詳しい説明はなかったですが、いろいろな結び方を紹介してくださいました。まだまだ知らないものがたくさんあると考えると、やはり奥が深い。リーダーとして教えることも多いですが、まだまだ未熟だと感じさせられます。

また森さんは、「完璧にできるようになるまで救助で使うな」ともおっしゃっていました。中途半端な技量でロープワークをして救助を行うと自分や救助する方を逆に傷つけてしまうからです。

これは救助の現場に長年付き添ったから出てきた言葉だと感じました。2日目にもとても貴重な話がありましたが、それも含めてとても納得できる言葉でした。

高校生から行い、去年の実習でもやってきたロープワークでしたが、今回も発見が多い結果となりました。

さて、次は夕食です。

いやついさっきまで食べてたのにまだ食べるんかい。

そこまでおなかがすいているわけではないですが、夜におなかがすいても困るので、作っていきます。

ある程度ゆったりした今回の大台回ではありますが、リーダーは食材の配布があることと、この後にはフォレストピアの温泉にも入りたいという願望もあるため、あまりゆったりもしていられませんでした。

リーダーになると、周りの人にも目を向けなくてはいけないので、

自分のことにあまり時間が割けなくなるのが、自分的には大変で、これからも課題となりそうです。

無事配布し、自分のご飯に取り掛かっていきます。

しかしこの時点で温泉リミットまで1時間を切っている状況。

2品ほどを作る予定ではあったのですが、

おなかのすき具合と時間を考慮してカマンベールアヒージョ(もどき)と昼の余りを食べることにしました。

作っている様子はこのような感じ

結構大雑把に作りましたが、

それでもやはり美味しかったです。

その後何としてでもお風呂に行きたかったため、

全力で用意しフォレストピア、もとい温泉に直行、

最高のお風呂を堪能しました。

オススメなので、ぜひ大台に訪れたら行ってみてくださいね。

寒い中のテント泊 たくましい受講者2人

さて、その後就寝をするわけですが、

あまりにも寒いために、

一部の人を除いて、臨時的に室内での寝泊まりに変わりました。

防寒対策をすることが一番ではありますが、

こういう柔軟な対応はアウトドアで命を守る上で重要だと感じます。

では自分はどうかというと、

防寒対策はダウンのシュラフに、空気マット、湯たんぽ、カイロに、衣服は上下のダウンとアウターなどを用意している万全の体制。

この寒さ万全の対策をして寝る体験も、この先活動する上では重要だし、今日はいけるだろうけど…

室内でぬくぬく寝る方が安眠できるよなぁという悩みを抱えることに。

しかし、同じ場所でテントを立てていた受講生の2人は防寒対策もしており、

「自分達もテント泊挑戦したい!」と言い出すチャレンジャーだったので、

これは自分が逃げるわけにはいかないと、自分も挑戦を決めました。

焚き火で温めたお湯を入れた湯たんぽとカイロをあらかじめシュラフに入れ、

事前に温かくしておくのがポイントだと思っています。

湯たんぽに関しては、いろんな記事で書いていますが、侮る事勿れです。

冬のテントで就寝時冷えがくる原因の一つに、

熱源が無いことがあるとが挙げられると思います。

湯たんぽやカイロで熱源を作り、シュラフやマットなどで熱を逃がさないようにするのが温かく寝るコツです。

結果としては、フル装備で挑んだ結果、

自分は朝起きるのが辛いくらいにはよく寝られました。

隣で寝ていた2人にも、寝る前に「何かやばくなったら起こしてもいいからね」とは伝えていましたが、そういえば起こされてない。

いつも通り、よく寝られたか聞いてみると、

よく寝れたとか、起きたけどまた寝れたということで

本当にたくましい2人だなと感じたテント泊でした。

自分もあの寒さなら、この装備で平気だという一つの基準が出来たのも大きいです。

朝起きたらテントに霜が降りて凍ってパリパリになっているくらいには寒かったと、起きて気づかされました。

2日目 リース作りと、レスキューのお話

さて2日目です。

前日行わなかったリース作りを行っていきます。

リースってクリスマスとかによく飾ってあるあのわっかのものですが、

あれがその辺の素材で自作できると聞いて最初は「??」という疑問しかなかったです。

その素材とはこれ。

この植物を地面から取って、作っていきます。

他に赤い木の実や小さいぼっくり、用意してあったリボンなどを使いました。

つくり方はあの植物をうまくわっかにしていくのですが、

これが意外と難しい...

簡単にはわっかになってくれないですし、

リボンを巻き付けキープする必要がありますが、リボンから飛び出したりリボンの形が崩れたりと予想していたよりは大変でした。

時間はあったので、のんびり、根気よく作ったらある程度の形はできました。

それなりの出来になったのではないでしょうか。

手間をかけた分、ちょっといつもより特別感があるリースになりました。

自然での工作も悪くないですね!

その後、昼ご飯を食べていきます。

今回はおしゃれなご飯のメニューと食材を用意してもらったので、

それを作るのがベストではあるとは思いますが...

私はポトフこそ作ったものの、

それ以外はご飯をメスティンで炊き、

お肉を普通に網で焼いて、

ジャーマンポテトにするべきジャガイモをじゃがバターにして食べるというメニューそっちのけの料理をしていました。

またそのうちおしゃれな料理は作るさ...

さて最後はフォレストピア横の広場に移動し、

レスキューの講座の続きをしていきます。

ロープなどを使った救助も少し行いました。

ロープでわっかを作って、それで救助する方法についてですが、

ただ掴むだけや、わっかを掴むだけよりも、

手に巻いて救助する方が力が入るとのことでした。

がけ下から人を助けるときに使う手段として、覚えておきたいところです。

そしてなにより、この後にあった話が、

救助の重要さや、大変さを教えてもらうとても貴重なものでした。

森さんは長らく大台町でレスキューも行っている方なので、

悲惨な現場にも多数向き合っています。

去年、私も大台町の沢登りに軽く挑戦しましたが、

本当に隣が崖で、落ちたらひとたまりもないような場所でした。

去年の大杉谷より

このような場所なので、滑落した場合、文章で書くのも避けたいような状態で見つかることもあるようです。

すぐに救助に来ることが困難な場合、その遺体と一夜を過ごすこともあるなど、

本当に強烈に印象に残る話が多かったです。

では仲間が滑落した場合、助けに行けばいいかというと、

助けた人がけがなどをするという可能性があります。

昨日のロープワーク中に、「完璧にできるようになるまでは使うな」とおっしゃっていたのはこのためで、

救助するつもりが逆にけがをさせてしまったり、自分がけがをするためだったのです。

リーダーとしてやそうでなくても、この先何かしら救助しなくてはならない現場に遭遇する可能性はあると思いますが、

その時には自分に対処できる範囲内なのか判断でき、

対処する場合には的確に行動できる技量と知識を持っていたい、

そしてこの先も学ぶ必要があると感じたお話でした。

ただ、私は自然に怖い面があるのは承知で活動をしています。

今回の話を聞いた学生さんの中で、

自然は怖いものだ!行きたくない!と思った方は見受けられなかったと思いますが、

必要なのは正しく恐れることなのではないかと私は思います。

リスクマネジメントやクライシスマネジメントを徹底すれば、

自然で遊ぶこと、学ぶことはとても楽しく、意義のあることではないかと私は考えます。

これからも、自然での活動において、

自然の怖さも、楽しさも、美しい面も、厳しい面も、

いろいろなことを知っていこうと思う、森さんの貴重なお話でした。

また、野田さんの話もありました。

キャンプマナーにかかわる話です。

キャンプブームもあり、この大台町にも多くの方がキャンプに来るようになってきているとのことです。

これ自体は、とてもいいことなのですが、

大台町でもキャンプマナーが問題になっているのです。

直火が可能かどうか、後片付けの方法などの焚火のマナーや、

騒音による周辺住宅への迷惑、ごみ問題、キャンプを行う場所の問題など、

マナーの悪い方も増えているのが実情の様です。

結果として、5か所あるキャンプ指定地の内、3か所が使用禁止になったそうです。

これを聞いて私はショックを受けました。

野田さんは、大台町には、マナーが守れて、きちんとお金も払ってくれる人が来てほしいとおっしゃいました。

これは、この先も大台町が観光で持続可能であるために、必要不可欠なことだと私も思います。

きれいな自然を残し、その自然を守る人たちにも感謝を伝えることは、その地域に訪れさせてもらう上で当然のことだと思います。

ぜひ、自然で活動するときには気に留めておきたいことですね。

私もこのようなマナーについては学び、守っていきたいと改めて感じさせられました。

おわりに

今回の大台町のリテラシー実習は、ご飯を作る時間を比較的たくさん取ってあり、

全体的に予定に余裕がある、とてもゆったりとした実習でした。

また、私も受講者側として参加することが多く、とても楽しめたと感じております。

(リーダーとしての活動はまだまだ課題がありますね..)

まずはこの計画を立て、メニューなども考えてくださったあゆみさん、お礼を伝えたいです。ありがとう!

これからも活動頑張ってください!

そして森さん、野田さんには貴重なお話を聞いたり、体験をさせてもらいました。

ありがとうございました!

そして先生、スタッフの皆様もありがとうございました!

大台町はこのように、とってもゆっくりとした時間が流れる、宮川や大杉谷を有するとても自然豊かな場所だと私は思っております。

川でも、山でもアクティビティができ、きれいな自然がある、私のお気に入りの場所の一つです。

もし、この記事を読んで少しでも興味を持った方はぜひ大台町に訪れてみてください!

自分もいつかは大台町の大杉谷、そして大台ケ原まで抜けてみたいとおもっていたりいなかったりしようかな...

こういう活動ができるためにも、この先も学んでいきます。

長くなりましたが、ここまで読んで下さり、ありがとうございました!

奥伊勢フォレストピア

https://okuiseforestpia.com/

Verde 大台ツーリズム

https://verde-odai.co.jp/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?