成人の全身麻酔・気管挿管管理

前回は麻酔の構成要素と時間の流れについて説明しました。今回はその枠組みを実際の成人全身麻酔・気管挿管の管理例に当てはめてみます。

今回挙げる例は一番シンプルでよくありがちな全身麻酔のみ(素全麻とも言われたり)の例です。つまり研修医として一番最初に担当しがちな管理例でもあります。

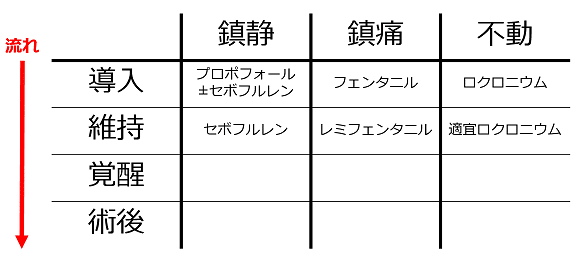

上の表を覚えていますか? これを埋めていきます。

導入

さて、気管チューブを患者に挿管します。起きたままの状態だと苦しいのは間違いないです。異物が喉に入っていくときにオエッとなりますし、気管内に侵入して来たら咳込みます。苦痛です。

よって基本的には患者が眠った状態(鎮静下)で気管チューブを挿入します。痛みを抑える薬も必要です。

もう一つ加えると、気管チューブって簡単には気管に入れられません。鏡の前で口を大きく開けてみても、気管の入り口である声門は見えません。そこで喉頭展開という操作をします。

首を後ろに反らし頭を挙上して、喉頭鏡で下顎を持ち上げます。これは痛そうですよね。もっと言うと、この喉頭展開よりも気管チューブが気管内に入るほうが刺激が強いです。*1

顎やのどの周りの筋肉が適切にリラックスしていないと展開できないため、不動を担う筋弛緩薬も必要となります。

結局前に挙げた3つ、鎮静・鎮痛・不動(筋弛緩薬)が全て必要とわかります。

さて必要性について語りました。ここからは導入の流れとなります。

通常の成人の全身麻酔では、まず静脈路(いわゆる点滴)を確保します。それを薬剤投与の主な経路として利用します。

開始する前に十分酸素を吸ってもらい、肺に酸素を蓄えてもらいましょう。*2

まずは眠くなるお薬と痛みを抑える薬、つまり鎮静薬と鎮痛薬を投与します。鎮静薬はプロポフォール、鎮痛薬はフェンタニルとします。

フェンタニルの方が効果が出るまで少し時間がかかるので早めに投与します。フェンタニルは投与から3分ほど、プロポフォールは数秒から10数秒程度で効いてきます。どこかの漫画で7秒で患者を眠りに落とす的なのがありますが、そこまで正確ではありません。

喉頭展開と気管挿管の刺激を乗り越えるために投与する鎮静薬と鎮痛薬の量は、患者の呼吸を停止するには十分な量です。意識がなくなって、呼吸が止まったら何をするか?

そう、呼吸を手助けする必要があります。用手換気を開始します。麻酔回路に接続されたマスクを患者の口・鼻にあて、舌が落ちないように適宜下顎を持ち上げながら酸素を送り込みます。

もうちょっと鎮静度を深くしたい場合は、この用手換気の際に麻酔ガス(吸入麻酔薬、例えばセボフルレン)も加えます。

きちんと手袋をはめましょう

用手換気可能なら、筋弛緩薬を投与します。

使うのは大概ロクロニウムです。投与量によって効果は1分~2分半で効いてきます。効いてくるまでは用手換気を継続します。

筋弛緩薬は自発呼吸を完全に止めてしまいます。横紋筋・随意筋を弛緩させる薬です。

呼吸筋である横隔膜や肋間筋は横紋筋・随意筋に該当するため、筋弛緩薬により弛緩し、呼吸は完全に停止します。このため用手換気による呼吸の継続はとても重要です。

筋弛緩薬が効いたら、いよいよ気管挿管です。この時点では鎮静薬、鎮痛薬、筋弛緩薬と全てがフルに効いた状態です。喉頭展開をして、気管内に気管チューブを挿入します。

きちんと挿管されたか確認、人工呼吸器による機械換気の開始、体温管理や予防的抗生剤投与などを済ませたら導入はひと段落です。

気管挿管の後に急に刺激が無くなり、でも鎮静薬と鎮痛薬の濃度は高いままのため、血圧などのバイタルサインが不安定になることがしばしばあるので注意です。

導入の部分が埋まりました。

維持

維持は手術中の管理となります。鎮静・鎮痛・適宜不動を維持します。

導入時に投与した鎮静薬のプロポフォールは10分程度で効果消失してしまいます。手術がこれから始まるというのに起きてしまったら大変です。まだ気管チューブも入ったままです。鎮静を維持するために鎮静薬の吸入麻酔薬(セボフルレン)を呼吸回路に加えます。

鎮痛に関してはレミフェンタニルがよく使われます。*3 レミフェンタニルは持続静脈投与です。とても素早く効いて素早く体内から消えるので、術中の刺激に応じて投与量を調節しやすいです。手術開始の10-15分前から持続投与開始しないと、目標の血中濃度に到達しないので、早めの投与もしくは初期投与量(loading dose)を追加します。

不動については、筋弛緩薬のロクロニウムを用います。適宜と書いたのは手術内容によってその必要度が変わってくるからです。もちろん基本的には患者が動くようなことがあってはいけません。かと言って過剰投与も避けたいです。気管挿管直後の手術開始では、まだ十分な筋弛緩効果が残っていて、そのまま手術開始に臨めることが多いです。

とても繊細な作業の必要な顕微鏡を用いた手術では、万が一にでも動くようなことがあってはいけないので、より筋弛緩薬投与の重要性は増します。横隔膜の様な、筋弛緩薬の効果が切れやすい筋肉が関連する手術では投与量や投与頻度は増えます。

筋弛緩モニターを用いた適切な投与が理想ですが、現状では数の不足や煩雑さ、知識不足などによりモニターはあまり使われていません。

覚醒

患者を麻酔から覚醒します。そのため鎮静は不要になります。呼吸を止めてしまう不動(筋弛緩薬)も不要です。手術を終えたらとても痛いですから、鎮痛は必要です。

もう一度言います。

鎮痛 = 必要

鎮静と不動 = 不要 *4

鎮静は呼吸回路に吸入麻酔薬(セボフルレン)を混ぜるのを中止し、換気を続けていれば勝手に体内から肺→気道を通じて外に出ていきます。

大部分のセボフルレンが出ていくまで大体10-15分くらいかかります。長い手術の後ではより多くのセボフルレンが体内に蓄積されているので、さらにその時間は延長します。

不動も要りません。手術終了に向け筋弛緩薬の投与を控えめにして、筋力低下、特に喉周辺の筋力低下が心配なので、基本的に拮抗薬(リバース)を投与します。*5

昔ながらのネオスチグミン+アトロピンの投与もすることがありますが、今はもっぱらスガマデクスを投与します。この薬はとても早く効き、拮抗の効力も大きいです。

鎮痛はぜひ残しましょう。術後は痛いですから。特に使用に問題が無ければ、まずはアセトアミノフェン(アセリオ®)かNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)の一種であるフルルビプロフェン(ロピオン®)を投与します。

痛みが強そうだなと判断したら、さらにオピオイドのフェンタニルも加えます。フェンタニルは濃度が濃すぎると副作用の呼吸抑制が強く出て、患者が自発呼吸を取り戻すまで時間がかかり覚醒が遅くなるので注意です。

IV-PCA(経静脈的自己調節鎮痛法)といって持続的に薬剤を静脈内に投与する方法があって、これは病棟に持っていくことができる便利な鎮痛手段です。中身はフェンタニルを希釈したものが大半です。

気付いたかもしれませんが、鎮痛は足りなければ患者が痛みで苦しみ、多すぎれば目覚めるのが遅くなります。この鎮痛薬投与のバランスを患者の特徴や手術術式から見定めていくことが重要です。

術後

施設によって回復室(リカバリーエリア)のある場所、ない場所が分かれます。

目標は、鎮静が再びかかって深い状態にならないか、鎮痛は十分か、鎮痛薬が多すぎて呼吸抑制が起こっていないか、筋弛緩薬の効果が残存して呼吸の力が弱くなっていないか、などを見ます。呼吸大事です。

他にも出血や体液量不足で血圧が低下していないか、嘔気・嘔吐はないか、なども確認した後に病棟に戻っていきます。

おまけ

薬剤投与量も加えた全身麻酔管理表です。

薬剤投与量で不安がある場合には、日本麻酔科学会の医薬品ガイドラインを参照しましょう。*6

以下は米国での典型的な全身麻酔管理表です。大きな違いはレミフェンタニル持続静注しないこと、hydromorphoneとglycopyrrolateがあることです。

注

1*: MAC (minimum alveolar concentration)が高いという意味です。

2*: 前酸素化(preoxygenation)といいます。薬投与後の無呼吸状態に備えて、主に肺の機能的残気量(FRC: functional residual capacity)に酸素を備蓄します。

3*: 少なくとも日本ではよく使われています。

4*: 鎮静を残したまま抜管をすることもありますが、今回はシンプルな典型例なので鎮静は残さないとします。

5*: 術後の呼吸器合併症を出来るだけ減らす目的です。

6*: 日本麻酔科学会 医薬品ガイドライン(https://anesth.or.jp/users/person/guide_line/medicine)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?