東海林直人のゴロテマ日本史◇近世7(寛政の改革②~天保の改革②)*

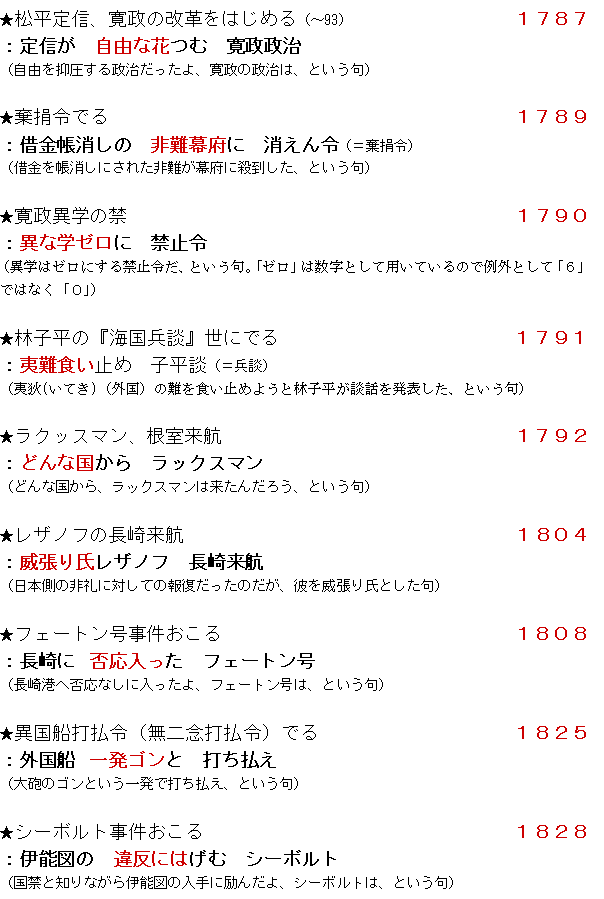

◇近世§61.寛政の改革の覚え方②(統制他5件)◇A

[ゴロ]ラックの紙幣は/完成医学の/一件の/謝礼金だ

(ラックスマン来航)(林子平)(寛政異学の禁)(尊号一件)(洒落本・黄表紙弾圧)

[句意]ラックにある紙幣は完成した医学の一件の謝礼金だ、という句。

[point]

1.寛政の改革で、異学を禁止、洒落本黄表紙を弾圧、さらに林子平を処罰したがラックスマンが来航、また尊号一件で朝廷を抑圧統制した。

[解説]

1.朱子学を正学とし、1790(寛政2)年には湯島聖堂の学問所で朱子学以外の講義や研究を禁じた(寛政異学の禁)。

2.民間に対してはきびしい出版統制令を出して、政治への風刺や批判をおさえた。林子平が『三国通覧図説』や『海国兵談』で海岸防備を説いたことを幕政への批判とみて弾圧(1792年、批判内容ではなく幕閣以外が幕政を批判した廉(かど)で蟄居させられ、翌年死去)し、洒落本(山東京伝など)や黄表紙(恋川春町など)が風俗を乱すとして出版を禁じ処罰した。

3.1789(寛政元)年、閑院宮家出身の光格天皇が実父である閑院宮典仁親王に、太上天皇の尊号を宣下したいと幕府に同意を求めた。このままだと実家の父の身分が臣下である摂関家より下になるので、親孝行から望んだもの。しかし、定信はこれを拒否し、武家伝奏ら公家を処分した。この一連の事件を「尊号一件」とよぶ。この事件を契機にして、幕府と朝廷の協調関係はくずれ、天皇の権威は尊王論の高まりとともに幕末に向かって浮上し始めた。

4.しかし奇(く)しくも将軍家にも同じ問題が生じる。すなわち一橋家から11代将軍になった徳川家斉が、同じく親孝行から実父一橋治済(はるさだ)に大御所の尊号を贈ろうとした。しかし定信がこれも拒否したため、家斉と対立し失脚の遠因と御なる。

5.田沼時代の蝦夷地の直轄・開発方針とは異なり、1792年のラクスマンの根室来航に対し、鎖国体制の強化を図った。林子平を蟄居させた年に皮肉にも彼の警告通りラクスマンが来航したことになる。長崎回航を命じられたラクスマンが根室を出航、その寄港の恐れがある江戸湾海防のための出張中に、辞職を命じられ失脚。

6.経済発展の実態との乖離(かいり)が大きい、すなわち無理な抑制策を行わねばならない分、庶民の不満は大きく、川柳「白河の清きに魚(うお)のすみかねて もとの濁(にご)りの田沼こひしき」 によく表れている。

〈2019関西大学・済社政策文2/1:「

当世の俗習にて、異国船の入津(にゅうしん)ハ長崎に限たる事にて、別の浦江船を寄ル事ハ決して成らざる事ト思り。実に太平に鼓腹(こふく)する人ト云べし。(中略)海国なるゆへ何国の浦江も心に任せて船を寄らるゝ事なれば、東国なりとて曾て油断は致されざる事也。(中略)当時長崎に厳重に石火矢の備有て、却(かえっ)て安房、相模の海港に其備なし。此事甚不審。細カに思へば江戸の日本橋より唐、( ⑥ )迄境なしの水路也。然ルを此に備へずして長崎にのミ備ルは何ぞや。

(『海国兵談』)

問6.この史料は、ロシアの南下を警戒して海岸防備を説き、1791年までに全16巻を刊行した『海国兵談』の一節である。この書物を著したのは誰か。

ア工藤平助 イ本多利明 ウ林子平

問7.( ⑥ )に入る国名は何か。

ア西班牙 イ阿蘭陀 ウ英吉利

問8.1791~92年にかけて幕府は、著者を取り調べ、『海国兵談』を発禁処分にした。そのときの老中は誰か。

ア田沼意次 イ水野忠邦

ウ松平定信

問9.『海国兵談』が出版された翌年の1792年には、ロシア使節が根室に来航し、通商を求めたことから、幕府は江戸湾と蝦夷地の海防の強化を図った。このときのロシア使節は誰か。

ア.ラクスマン

イ.ゴローウニン(ゴローニン)

ウ.レザノフ

問10.『海国兵談』の著者とほぼ同時代に活動した勤王で、歴代の天皇陵を調査・考証した書『山陵志』で知られる人物は誰か。

ア蒲生君平

イ尾藤二洲

ウ高山彦九郎」

_________________

(答:問6ウ、問7イ、問8ウ、問9ア、問10ア)〉

〈2019法政大・経済現福社会2/9:「

C.江戸中期には広く庶民文化が花開いた。文芸は貸本屋の普及もあり、広く民衆に親しまれた一方、酒落本『仕懸文庫』の作家である[ 12 ]や黄表紙『[ 13 ]』の作者の恋川春町は厳しく処罰された。

問14.文中の[ 12 ]に入るもっとも適切な人物を、以下のア~エから一つ選べ。

ア.大田南畝 イ.山東京伝

ウ.柄井川柳 エ.石川雅望

問15.文中の[ 13 ]入るもっとも適切な作品を、以下のア~エから一つ選べ。

ア.金々先生栄花夢

イ.江戸生艶気樺焼

ウ.雨月物語

エ.菅原伝授手習鑑」

_________________

(答:問14イ、問15ア)〉

〈2017大学入試センター・日本史B:「

B.1787(天明7)年は、政治・社会に関する大きな変動が起きた年である。[ ウ ]が老中に就任し、いわゆる「寛政の改革」が始まった。この年、江戸や大坂など多くの都市で、商家が襲われる打ち こわしが発生し、数年来の飢饉により各地で多発した百姓一揆とあいまって、社会不安が増大していた。

京都では困窮民が天皇の御所の周囲を拝礼してまわるという事態が発生した。当時朝廷は幕府の統制下にあって政治的発言をすることは難しかったが、政治や社会に深い関心をもっていた光格天皇は幕府に対し、困窮民の救済を打診するという異例の対応を行った。

同じく1787年に行われた光格天皇の大嘗祭では、古い儀式が数多く再興された。これは、武家政権成立以前の天皇像を理想とする、光格天皇の君主意識のあらわれとされる。この天皇は、のちに幕府との間で[ エ ]を引き起こし、対立することもあった。尊王思想が興隆するなか、朝廷をめぐる新たな動きもみえはじめた年といえよう。

問4 空欄[ウ~エ]に入る語句の組合せとして正しいものを、次の①~④のうちから一つ選べ。

①ウ.松平定信 エ.尊号一件(事件)

②ウ.松平定信 エ.紫衣事件

③ウ.水野忠邦 エ.尊号一件(事件)

④ウ.水野忠邦 エ.紫衣事件

_________________

(答:問4①〇)〉

〈2016立教大・済コミュ福観光:「

こうして儒学は、政治と生活の道徳となり、やがて寛政の改革期になると、幕府は緩んだ武士の風俗を教化しようと、儒学のなかでも朱子学を正学と定めた。またこれにあわせて、朱子学を振興し人材を発掘するために、幕府は( リ )という試験制度を導人した。この試験では朱子学の理解の程度が試され、旗本・御家人とその子弟のうち15歳以上のものに受験資格があった。

また寛政の改革期に、幕府は林家の家塾を幕府直轄の学問所とし、地誌類や歴史書の編纂を担当させた。幕府が塙保己一を援助して江戸麹町に建てさせた( ヌ )では、古代からの文献を集めた『群書類従』が編纂されたが、これは学問所において編纂されたさまざまな書物とともに、現在の日本史研究の基礎文献となっている。」

_________________

(答:リ学問吟味、ヌ和学講談所、※学問吟味とは幕府が旗本・御家人を対象に聖堂学問所(昌平坂学問所)で実施した漢学の筆記試験。1792年(寛政4年)から幕末まで、計19回実施された)〉

〈2014明治大・法:「

天明の飢饉が始まり、百姓一揆や打ちこわしが全国で頻発するなか、1784(天明4)年に田沼意次の子で若年寄の意知が暗殺されたことをきっかけに意次の権勢は急速に衰え、1786(天明6)年、将軍徳川家治が死亡するとすぐに失脚した。翌1789(天明7)年には、c江戸・大坂などの主要都市で打ちこわしが相次いで起こった(天明の打ちこわし)。こうしたなか、白河藩主松平定信が老中首座となり、11代将軍家斉を補佐しながら祖父徳川吉宗の政治を理想として寛政の改革を進めた。定信はd退廃した士風を引き締めるとともに倹約を求めた。また1789(寛改元)年には、困窮する旗本・御家人の窮乏を救うために[ カ ]を出して札差に貸金を放棄させた。

問6 下線部cに関連して、山東京伝の弟岩瀬京山著『蜘蛛の糸巻』には「翌年天明七丁未年五月…茲にいたりて米穀動かず。米屋ども江戸中に閉す。同月廿日の朝、雑人共赤坂御門外なる米屋を打ち毀す。…同日同刻京橋南伝馬町三丁目万屋佐兵衛、万佐とてきこえたる、米穀問屋を打ち毀す。…」と述べられている。文中の「米穀動かず」とは、ある原因により誰も米を売るものがいないことをいうが、その原因とは何か。8字以内で記しなさい。

問7 下線部dに関連して、田沼時代に緩んだ士風を引き締めるため、1790(寛政2)年、寛改異学の禁が林家に命じられたが、「異学」とは朱子学以外の[ オ ]の学派をいう。空欄[ オ ]に該当する語句を記しなさい。

問8 空欄[ カ ]に該当する法令名を記しなさい。」

_________________

(答:問6米価が騰貴した、問7儒学(陽明学・折衷学・古学など)、問8棄捐令)〉

〈2013同志社大・法グロコミュ:「

御三卿田安宗武の7男として出生した松平定信は、1774年陸奥白河藩主松平定邦の養子に入り、のち藩主となり、天明の飢饉を乗り切り明君と称された。1787年老中首座に任じられ、享保政治を範として田沼政治の刷新を方針とした施政を行なった。その政治は寛政の改革と称される。農政においては勘定所役人を改め腐敗代官を摘発して、ケ備荒貯蓄の奨励、農村人口の回復をめざした人返し令などの勧農政策を、社会政策においては財政に窮したコ旗本・御家人の救済、町民の七分積金、出版統制などを行なった。田沼時代の蝦夷地の直轄・開発方針とは異なり、ラクスマンの根室来航もあって鎖国体制の強化を図り、また、朝廷に対して禁裏造営を行なう一方、サ朝権への統制も忘れることはなかった。田沼政治が時代の趨勢に応じるものであったのに対して、定信のそれは幕府政治の原則に立つものであったといえよう。

問ケ.従来より備荒政策はとられてきたが、天明の飢饉の経験は改めて貯穀の必要を痛感させた。以下にあげる史料は1790年に農民に対して備荒貯蓄を奨励したものである。空欄ケの中に入る貯穀を意昧する言葉を漢字2字で記せ。

近年凶作打続き候処、二三年以来作方多分宜しく候に付き、凶年之備等も自然と等閑に相成るべきやに候。殊に当年は米直段引下り、一統難儀之事に候。当年弥豊熟に候はば、成る丈け手繰り(都合がつき…注)次第に置籾( ケ )等中し付くべく候。

問コ.以下にあげる史料は1789年に札差に債権の全部または一部を放棄させる目的で幕府が発布した法令である。空欄コの中に入る言葉を漢字2字で記せ。

旧来之借金は勿論、六ヶ年以前辰年までに借り請け候金子は、古借・新借之差別無く、( コ )之積り相心得べき事。

問サ.定信の行なった朝権統制の事件を次の1~4の中から1つ選べ。

1紫衣事件 2宝暦事件 3尊号事件 4明和事件」

_________________

(答:問ケ囲米、問コ棄捐、問サ3)〉

◇近世§62.松平定信の著書2冊の覚え方 ◇C

[ゴロ]定信でも/「受け」の一言(ひとこと)/書けそうだ

(定信)(宇下人言(うげのひとごと))(花月草紙(かげつそうし))。

[句意](頭が固い)定信でも(引退後は)、受けねらいの一言は書けそうだ、という句。

[point]

1.定信は引退後、随筆『花月草紙』や自伝『宇下人言』などを著した。

[解説]

1.『宇下人言』は成立年未詳。定信の自叙伝で、誕生から老中辞職直前までが記され、寛政の改革時の定信の政策意図やその思想がうかがえる。書名は「定信」の2字を分解したもの。

2.『花月草紙』は1818年成立。社会の諸相・人生・自然現象などに対する感想を記した随筆。

〈2017近畿大・全1/29:「

問9.下線部(i)松平定信の著作として最も適当なものはどれか。

①宇下人言 ②政談

④経世秘策 ④夢の代」

_________________

(答:問9①)〉

〈2016立教大・現心社コミュ福:「

問10.この人物松平定信に関する記述として正しくないのはどれか。

a.自伝『宇下人言』を著した

b.徳川吉宗の孫である

c.老中在任期間は6年余りだった

d.老中在任中に紫衣事件が発生した」

_________________

(答:d×紫衣事件は3代家光の時)〉

〈2013青山学院大・文:「

問7 下線部c松平定信について、この人物の著作を一つ選べ。

①花月草紙 ②自然真営道

③経世秘策 ④藩翰譜)」

_________________

(答:問7①〇)〉

〈2013関西学院大・済総合国際:「

C.寛政四五のころよりg紅毛の書を集む。……兵器あるは内外科の治療、ことに益も少なからず。されどもあるは好奇の媒となり、またはあしき事などいひ出す。さらば禁ずべしとすれど、禁ずれば猶やむべからず。況やまた益もあり。さらばその書籍など、心なきものヽ手には多く渡り侍らぬやうにはすべきなり。上庫にをき侍るもしかるべし。されどよむものもなければ只虫のすとなるべし。

問8.史料Cを書いた人物として、正しいものを下記より選びなさい.

ア.松平定信 イ.林子平

ウ.岡田寒泉 エ.渡辺崋山

問9.下線部gに該当するもので正しいものを下記より選びなさい.

ア.スペイン イ.ポルトガル

ウ.オランダ エ.アメリカ

問10.Cの史料の内容として、誤っているものを下記より選びなさい。なお、すべて正しければ「エ」をマークしなさい。

ア.集めた本には、兵器や医学において役に立つ知識が書かれている。

イ.集めた本には、犯罪や刑法の内容が書かれている。

ウ.集めた本は、幕府当局者以外の者に渡らないようにすべきである。」

_________________

(答:問8ア、問9ウ、問10イ ※史料Cは『宇下人言』)〉

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?