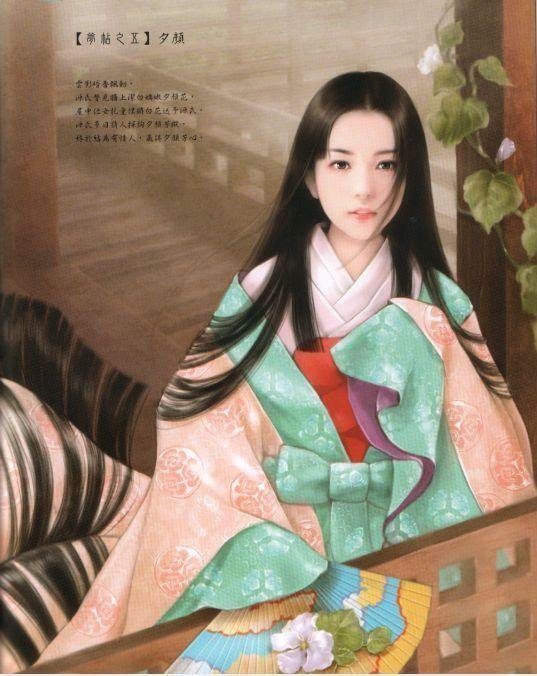

キラリ光る『源氏物語』紫式部の批評眼「第4帖 夕顔」―幻想の純愛への逃避

1、夕顔の娼婦性について

夕顔は恋のシーソー心得て、源氏の輝き空目とかわしき

「第4帖夕顔」に入ります。「夕顔」については、『源氏物語のヒロインたち』の杉本苑子、円地文子の対談で「夕顔」の「娼婦性」が語られています。ここに転載します。

杉本 なんだか私、常識の逆ばかり唱えるみたいですけど、夕顔をあんまり好きじゃないんです。

円地 それは、どういう面で?

杉本 一見、いかにもかよわげな、それこそ男だったら保護本能をくすぐられそうな感じなのに、実はとっくに頭中将の子を産んでいたり……。

円地 そうそう。

杉本 かと思えば、源氏とも関係を持つ。そんな、芯にずぶとさを秘めた……、ちょっと酷な言い方かも知れませんけど……。

円地 どこか遊女性がありますね。娼婦性っていうのかしら。そういうものはあると思いますよ。

杉本 だから死に方も、非常にあっけない。パタッという感じで死にますでしょう。儚いといえば夕顔の花らしく、儚いけれど……。もう少し内容の深い、悩みも苦しみも嘆きも喜びもが、熱い手ごたえで迫ってくるような女だったら、同じ死ぬにしてもいま少し悶えたり恐れたりしたと思うのですよ。

夕顔ってなにかこう心臓が陶器でできているような……、あるところまで行くと、ツルッと爪がたたない。

痛みも血しぶきもしない、不感症なタイプ……。

円地 (笑)

杉本 男性は、表面のなよなよした愛らしさに眩惑されて陶器の心臓の冷やっこさや鈍さを感知しないけれど、そういう意味での、かわいい女っていますでしょう。

円地 いますよね。男の人からいえば、ほんとにかわいい。

杉本 女の嗅覚だと、しかし、わかるのですね。やさしげな顔の内側にひそむ芯のきつさが……。

円地 源氏と二人で某の院へ行って、一日遊びますね。そのとき、源氏が自分の顔を包んでいるものをといて歌を詠む

夕顔に紐とく花は玉鉾のたよりに見えし縁こそありけれ

(露の光やいかに)

杉本 それに対する夕顔の返歌の図太いこと。

円地 そうそう。「たそがれどきのそらめなりけり」と詠んで、流し目に見るのね。

杉本 ええ、ちらっとね。

円地 そういうとこ、やっぱり娼婦性がありますね。

杉本 ございますね。「評判の源氏の君とは推察したけれど、ほんとに見たら、それほどでもないわ」という言い方に、夕顔という女性が天性持っているふてぶてしさが、はからずも露呈したように見えますね。

円地 私は、ふてぶてしさとは思わないけれど、一種の娼婦性でしょうね。少なくとも貞女型の女じゃないですよ。

杉本 夕顔が身を隠していた五条の家にしても、隣から御岳精進の声が聞こえてくるようなところでしょう。

たとえば、そのような下賤な環境に置けば置いたで、少しもおかしくない。どうとでもなる主体性のなさ、浮き草的順応性……。こんなところも先生がおっしゃった遊女的な一面といえますね。

先ず次の下りをお読みください。

【杉本 一見、いかにもかよわげな、それこそ男だったら保護本能をくすぐられそうな感じなのに、実はとっくに頭中将の子を産んでいたり……。】

常夏(夕顔)は頭中将の側室だったのだから、子を生んで当然でしょう。それをいかにも「ずぶとい」ことの引き合いにだされるのはどうかしていますね。

そして次の下りも呆れます。

【杉本 かと思えば、源氏とも関係を持つ。そんな、芯にずぶとさを秘めた……、ちょっと酷な言い方かも知れませんけど……。

円地 どこか遊女性がありますね。娼婦性っていうのかしら。そういうものはあると思いますよ。】

ちょっと待って、「第2帖 帚木」読んでないのかと思いますね。

【『うち払ふ袖も露けき常夏にあらし吹きそふ秋も来にけり』

とはかなげに言ひなして、涙をもらし落としても、いと恥づかしくつつましげに紛らはし隠して、つらきをも思ひ知りけりと見えむは、わりなく苦しきものと思ひたりしかば、心やすくて、またとだえ置きはべりしほどに、跡もなくこそかき消ちて失せにしか。】

窮状を泣きわめいて訴えるのははしたないので、つつましげ訴えたといっても常夏(夕顔)の歌の内容から見て、相当深刻なのは分かりますね。

じゃあ泣きわめいたらよかったのかというと、そんなことをしたら見苦しいと感じられてて余計に捨てられると感じたのでしょう。

それに正室の右大臣家からの脅しもあり、頭中将はあてにできないと身に染みて感じたから、光源氏になびいたわけでそれを「芯のずぶとさ」といって非難するのは、誰の立場に立って物を言っているのか神経を疑いますね。

その上、円地さんはそれに収まらず、遊女性、娼婦性があると決め付けますね。遊女性、娼婦性は春を売る女性で、だれとでも金銭の対価でセックスする女性です。夕顔の場合、一応歌のやり取りをし、手続きを踏んだ上で通うようになっていますから妻問い婚ですね。売春ではありません。

ただ光源氏は相手が名乗らないものだから自分も名乗るわけもいかず、顔をどうも頭巾で隠していたようですね。だから名前も顔も知れずとも通わせたわけで、そこが娼婦性だと円地さんは感じられたのかもしれません。

貴女(きじょ)は御簾の中に居て、なかなか顔を見せません。男女関係になっても夜に通うものだから顔はよく分からない。怨霊に殺される某(なにがし)の院では日中もいたので、光源氏ははじめて頭巾の紐をとって顔を見せた。

「夕露に紐とく花は玉ぼこのたよりに見えしえにこそありけれ 露の光やいかに」

と光源氏は問いかけると、夕顔は後目(しりめ)に見おこせて、

「光ありと見し夕顔の上露はたそかれ時の空目なりけり」

と返しました。その返答が図太いとそういうとこに娼婦性があると円地文子はいうわけです。この歌は、

「心あてにそれかとぞ見る白露の光添へたる夕顔の花」

という歌を受けています。惟光の家の隣に夕顔が身を隠している家があってその塀に夕顔が咲いていたのです。光源氏は独りごとで「をちかた人に物申す」と尋ねたら光源氏の随身が夕顔だと答えましたが、夕顔も童女にこの歌を認めた扇子に夕顔の花を載せて運ばせたのです。

その時には夕顔も夕顔の花を見ている光源氏が輝いて見えていたわけですね。それを一転して「上露はたそかれ時の空目なりけり」と前言を撤回しています。

「心あてにそれかとぞ見る」というのは「ひょっとしたらそうかと思うのですが」とあて推量に「夕顔」の名を尋ねた人を想定していますが、まあ「ひょっとしたらあなたでしょう」と頭中将が姿を消した自分をやっと探しにきてくれたという解釈と、「光添えたる」に注目して、「光の君」つまり「ひょっとしてあなたは光の君」というように捉える解釈もあります。

ということは「ひょっとしてあなたは光の君」というのは、男心をくすぐるお世辞でしょう。そしてそのまさかの光源氏と分かったら、光り輝いていたというのは夕日に映えていたので、実際みるとそれほどではないわと返しているわけですね。

でもそれを流し目でお茶目で言っているのです。それを娼婦性というのはどうでしょう。恋のシーソーゲームは別に娼婦の専売特許ではないですね。最初「遠方人に物申す」と声をかけれたのですが、それがなかなか輝くばかりのいい男に見えたので、「心あてに」の歌で誘ったら乗ってきたわけですね。それで光源氏が夢中になっているわけです。それを実際の光源氏を見て、「まさしくあなたは光の君です」と告っちゃうと、相手のペースに落ちてしまいます。

こっちの方が惚れていると思うと相手を夢中にさせたいと、余計に色々しようとしてますます深みにはまって、主導権を失うので、敢えて否定的なことを言って、じらすというか、はぐらかしたわけですね。

光源氏は世間では断トツのハンサムボーイで通っているので、いつも最上級の美辞麗句を与えられているので、どんなに褒められても誉め言葉には鈍感になっているわけです。だから「あんたなんかたいしたことないわ」と言われる方が新鮮で、胸にひびきます。

2、幻想界の純愛へ逃避

名も知らず顔さえ見せずに求めあう現のしがらみすべて振り捨て

「と、ほのかに言ふ。をかしと思しなす。げにうちとけたまへるさま、世になく、所がらまいてゆゆしきまでに見えたまふ。」

ということで要するに愛の巣でいちゃついているようすが、とても素敵だということですから、お茶目な感じて、図太いとかそういうのじゃないわけですね。ただ光源氏が覆面の紐解いて、自分も顔を見せたのだから名を名乗ってと頼んだのに、「海人の子ならば」と答えて名乗りません。

この時まだ光源氏は正式には「光源氏」とは名乗っていません。某の院という怪しげな場所に連れ込んだりして、まあかなりの権門だということは分かりますが、お互いに素姓を知らないで愛し合うという関係になっているわけだから、名乗ってしまうのが怖いわけですね。

そう言えば、後で怨霊に殺されてから、夕顔の女房(世話役)の右近が、光源氏が名を名乗らないのは、

「なほざりにこそ紛らわしたまふらめとなむ、うきことに思したりし」

と伝えています。ということは名も知らずに愛し合っている時が花で、名を教えてしまうと、神秘的なところがなくなって、光源氏の気持ちが冷めてしまうと不安だったのでしょうね。

心あてにそれかとぞ見る」では、光源氏を遠くから見ていたわけですね。輝いて見えるいい男だったので、歌で誘ったら、通って来たのは覆面をつけたままだった。そこで「現ともおぼえずなむある」気持になっていったわけです。つまり三輪山の大物主神が活玉依毘売に通って来たようなものです。夜が更けてから来て、夜明け前に帰ると暗くて顔がはっきり見えないわけです。

ということは幻想の世界、物語の世界に入り込んでそこで恋をしているような気分でいたわけでしょう。それじゃあ、名を名乗ったりしたら、突然現(うつつ)にかえって恋も終わってしまうのが怖くなりますね。

意識に現(うつつ)に戻りたくない意識が働いていたでしょうね。現に戻れば、左大臣家の御曹司から、天皇家の還俗の皇子に代わっただけで、側室に甘んじなければなりません。待つ身の女に戻るわけです。そういう現実のしがらみから解放されて、地位や身分やその他顔で表される人間関係から離れて、純粋に生身の男と女として愛し合うということですね。

それは光源氏にとっても同じです。どうしてこれほど狂おしいほど愛おしくなるのか分からない思いでいたのです。それはやはり現の世界から脱け出して、あらゆるしがらみから解き放たれたところで純粋に愛し合うという純粋培養の恋に痺れたということかもしれませんね。

【あやしきまで 今朝のほど 昼間の隔ても おぼつかなくなど 思ひわづらはれたまへば かつは いともの狂ほしく さまで心とどむべきことのさまにもあらずと いみじく思ひさましたまふに 人のけはひ いとあさましくやはらかにおほどきて もの深く重き方はおくれて ひたぶるに若びたるものから 世をまだ知らぬにもあらず いとやむごとなきにはあるまじ いづくにいとかうしもとまる心ぞ と返す返す思す】

だから平安貴族文化に対する批評がテーマだということがここでも確認できますね。平安貴族文化は貴族たちの色好みによって華やかに彩られています。しかしそれは結局、純愛とは程遠いもので、権力闘争の道具にすぎません。

貴公子は正室にはこれこれな女がいいとか言いながら、結局は相手の父の身分や地位や勢いで決まります。そういうことでは恋に没入できないので、完全に満たされることがありません。それが光源氏と夕顔は名を名乗らない、顔を見せないことによって、あたかも「現」でない「幻」の世界に居るようにピュアな愛の世界を作り上げて、燃え上がることができたわけですね。

色好みによって人間関係を広げ、権力基盤を築くのが平安貴族文化だったわけですが、それは真実の恋ではないと批判しているわけですね。また夕顔に対する恋は、藤壺や紫上に対する恋とも違いますね。光源氏の母は桐壷帝の偏愛を受けて、女御・更衣たちに虐め殺されたわけですが、三歳の幼子をこの世に遺して死ななければならなかったのです。その哀しみが光源氏の魂の奥底にはあって、母の面影を慕う心が強く、母に生き写しの女性に執着してしまう形代の恋が光源氏には強く見られるわけです。

幼時体験に根差しているだけに、形代の恋には無意識の衝動があって、これを止めることは光源氏自身にもできません。ただこの恋には限界があって、光源氏に愛される人は、自分は光源氏の生母の身代わりに愛されているという不満が残ります。藤壺は光源氏に対して母性本能をくすぐられて、絆されて二度ほど関係を許しますが、帝に対する罪の意識が強く、また関係が露見するのを恐れてそれ以上は受け入れません。

紫上は掠奪婚で幼い頃から光源氏によって育てられ、正室扱いされて一応幸せなようなのですが、多情な光源氏の行動から虚しさを感じて、出家を願うようになります。そして女三宮という皇女を妻に迎えたために形式的でこそあれ正室の座を降ろされることになり、病気になってしまいます。

容貌や気立てからみれば夕顔はそれ程ではないのだけれど、【いづくに/いと/かう/しも/とまる/心ぞ】(どこに惹かれてまったくこうも夢中になるのかと)と自分でも不思議なほど好きでたまらないわけですね。結局、自分たちの恋のかけひきで幻想的な世界を作り上げてしまって、そこで純化したからということですね。

3、夕顔を憑り殺した怨霊の正体

怨霊の正体だれよと議論あり、そを解く鍵は執筆順序か

だから平安貴族社会の内部で光源氏に恋をして苦しんでいる女たちにとっては許しがたい行動です。特に自分のところに通う筈の光源氏が夕顔との幻想的な恋に嵌っているのを知って、六条御息所の生霊が夕顔を憑り殺してしまいます。

円地・杉本対談では娼婦性があるから死に方があっけないと、何か娼婦の人間性を否定しているような差別的な発言がありますね。いくらなんでもそれは言い過ぎというか、偏見に満ちています。再掲します。

杉本 だから死に方も、非常にあっけない。パタッという感じで死にますでしょう。儚いといえば夕顔の花らしく、儚いけれど……。もう少し内容の深い、悩みも苦しみも嘆きも喜びもが、熱い手ごたえで迫ってくるような女だったら、同じ死ぬにしてもいま少し悶えたり恐れたりしたと思うのですよ。

夕顔ってなにかこう心臓が陶器でできているような……、あるところまで行くと、ツルッと爪がたたない。

痛みも血しぶきもしない、不感症なタイプ……。

円地 (笑)

紫式部の力量不足もあるかもしれませんが、お付きの女房である右近によれば、夕顔はすごく怖がりだということですね。だから怨霊に襲われてわなわな震え、それで心臓も止まってしまったようです。先ず寝入った光源氏の枕上に現われますから、光源氏の夢の中かもしれません。

【「おのが、いとめでたしと見たてまつるをば、尋ね思ほさで、かくことなることなき人を率(ゐ)ておはして、時めかしたまふこそ、いとめざましくつらけれ」(わたしがすごく素敵だとお慕いしているに、尋ねようとはされず、こんな何のとりえもない女を連れて寵愛されるのはとても目に余ってつらいのです)とて、この御かたはらの人をかき起こさんとすと見たまふ。】

【この女君(夕顔)いみじくわななきまどひて、いかさまにせむと思へり。汗もしとどになりて、我かの気色なり。】

「我かの気色なり」とは「正気もない様子」ということらしいですね。だからすごく怖がっていたわけです。杉本さんがあっけないといっているのは、光源氏が紙燭(しそく)を取りに行って戻ってくると

「女君はさながら(さきほどのまま)臥して、右近はかたはらにうつ伏し臥したり」

で右近は怖がっていただけですが、夕顔は息もしていなかったということです。

怨霊とか信じない人の中には、夕顔の死因は怨霊に憑り殺されたのではなくて、光源氏とのセックス過剰でショック死したのではないかと想像する人もいるようですが、これは平安時代に書かれた物語です。だから紫式部も含め生霊や死霊の存在を信じていて創作されているので、憑り殺されたと書かれている以上、そういうストーリーだと解釈すべきです。

ただし、この段階ではその怨霊はだれの怨霊か書いていないので、後に出てくる六条御息所の他にも色々候補があげられます。例えば

「去年の秋ごろ、かの右の大殿よりいと恐ろしきことの聞こえ参で来しに」

とあります。つまり正妻の右大臣の四の君から実家の右大臣家を使って、ひどい脅かしがあったらしく、身を隠していたわけです。「四の君」の生霊が嫉妬に狂って夕顔を付け回して、覆面の男と怪しい屋敷に入ったのを見て、てっきり頭中将との逢瀬と思って襲ったという解釈もあります。それなら四の君は、他の箇所でも怨霊として活躍するはずですが、四の君に怨霊として役回りは他にはでてきません。

某の院という光源氏の別宅は、実は生母桐壷更衣の実家だった処を光源氏が相続したものとされています。そこにいる物の怪が祟ったように光源氏が言っているので、この屋敷の物の怪はやはり生母桐壷更衣ではないかという解釈もあります。

【君は、「夢をだに見ばや」と、思しわたるに、この法事したまひて、またの夜、ほのかに、かのありし院ながら、添ひたりし女のさまも同じやうにて見えければ、「荒れたりし所に棲みけむ物の、我に見入れけむたよりに、かくなりぬること」と、思し出づるにもゆゆしくなむ。】

「棲みけむ」という言葉を重視すると桐壷更衣ということになりますが、某の院に現われたことをついそういう表現になったかもしれません。もし桐壷の更衣の怨霊だったとしたら、

【おのが、いとめでたしと見たてまつるをば、尋ね思ほさで、かくことなることなき人を率(ゐ)ておはして、時めかしたまふこそ、いとめざましくつらけれ】

という怨霊の台詞が不自然になりますね。

生母にしたら光源氏が正室の葵上を尋ねないで、何のとりえもない女性を連れまわして、寵愛しているのが大変つらいということになります。しかし桐壷更衣自身帝の寵愛を一身に受けたために、女御・更衣たちに虐め殺された恨みを抱いて死んだ筈ですから、桐壷更衣の立場は夕顔に近いわけです。右大臣家の四の君や六条御息所に恨まれ排斥される立場に夕顔があるわけですから、息子のことになるといじめる側に回るというのは説得力がありません。

六条御息所は美貌はもちろん、文化的な教養やセンスにおいて超一流のいい女なのですが、皇太子妃であったこともあり。プライドが高く、一緒にいると息がつまるわけですね。それで次第に足が遠のいたわけです。六条御息所の対比で夕顔を対極に置きますと、元皇太子妃という高貴で気位の高い六条御息所と比べ、相対的に賤しく気安い夕顔は、開放的という点でいい意味で娼婦に譬えられるかもしれません。『時には娼婦のように』という歌にあるような、娼婦性ですね。

それと比較すると夕顔は美貌も才覚も一流とは言えませんが、いつも明るく微笑んで、おっとりしていて、お茶目だし、困っていても歌に託すことがあっても、泣き喚いて懇願するようなことはしません。凄く癒されるタイプなんです。悪い意味の娼婦性とか陶器の心臓とかとは全く無縁な、怖がりで守ってやりたくてたまらなくなる対象でもあります。

ただ、六条御息所の怨霊なら光源氏の枕元に現われているので、光源氏には六条御息所の怨霊と分かる筈ですね。しかし「第4帖 夕顔」では光源氏は六条御息所の怨霊と認識していません。それも不自然で読む側が混乱するところですね。ただ真夜中の灯が消えてしまっていた真っ暗な状態です。「御枕上にいとおかしげなる女ゐて」とあります。「いとおかしげなる」は「たいそうきれいな」という意味にとれますから、綺麗かどうか暗いと分からないと思いますが、ここは「少し寝入りたまへるに」とあるので、夢に現れているということでしょう。

夢だとたとえきれいに見えてもだれだかはっきりしないということも大いにあり得ます。それに生身の六条御息所とその怨霊とは随分印象が違うので、同一人物とは思えなかったということでしょう。

それに『第4帖 夕顔』で怨霊が出て来た時に、読者は六条御息所の怨霊だと分かったようです。第4帖までに六条御息所の怨霊の話はまだ出ていない筈なのに。その謎を解く鍵は、『源氏物語』の執筆順序にあります。

初期段階の源氏物語の執筆順序は次のようだったそうです。(帖数は54帖の完成後のもの)

5若紫、7紅葉賀・8花宴・9葵・10賢木・11花散里・12須磨・13明石・14澪標・17絵合・18松風・19薄雲・20朝顔・21少女・32梅枝・33藤裏葉

❏これで一つの『源氏物語』が出来ていたというのです。好評だったので、次の順序で書き加えられていったということです。

1桐壺・2箒木・3空蝉・4夕顔・6末摘花・15蓬生・16関屋、22玉鬘・23初音・24胡蝶・25蛍・26常夏・27篝火・28野分・29行幸・30藤袴・31真木柱

更に、34帖若菜から54帖夢浮橋までが書き加わって源氏物語五十四帖が完成したそうです。

既に読者は、「9帖 葵」を読んでいて、六条御息所が怨霊になることを知っていたのに対して、四の君や桐壷更衣が怨霊になるとは知らなかったわけですから、怨霊が出てきたら、断り書きがない限り、六条御息所の怨霊だと受け止めたということです。

4、夕顔のテーマー幻想の純愛への逃避による現実批判

夕顔の愛の輝き永遠なるや、夕べひらきて朝萎むも

今までの話で、夕顔の娼婦性という誤解は、現実から幻想の純愛への逃避による現実批判という紫式部のねらいを読み取れなかったことから来ることがわかります。また怨霊の正体が六条御息所だということで、そういう幻想界への逃避は、現実と格闘している女性からの恨みをかって殺されてしまうというような、リスキーなものだということを表しているわけです。

ということは、『源氏物語』の読者は、その中には杉本苑子や円地文子といった昭和の女流文学者たちも含まれますが、みんな平安貴族社会は好色な社会で、浪漫の花盛りと見なしていたわけですね。ところが本物のロマンは何処にあるのかと紫式部は問いかけているのです。

桐壷帝は、桐壷更衣しか愛せません。他の女御更衣によって虐め抜かれると分かっていてもです。虐めを止められないのに偏愛も止められないのです。それで結局虐め殺されたら、それは前世からの宿縁だっただろうと言いますね。それが本当の愛と言えますか?

三歳で生母を失った光源氏は母の面影を追って形代の恋に奔ってしまいます。愛される側は自分は生母の身代わりでしかないとなるとどうしても空しくなりますね。藤壺の場合は帝に対する罪の意識のほうが強くて、光源氏を拒絶することになります。

葵上とは政略結婚です。葵上にすれば、元々皇太子妃になって、ゆくゆくは皇后の筈が、いかにハンサムとは言え四つも年下の十二歳の坊やの相手では、まったく気が乗りません。

それで「雨夜の品定め」で出てくる話でも、正室の条件として裁縫、機織り、琴、文章などができ、さらに嫉妬深くないことなどが挙げられます。指喰いの女は嫉妬深いこと以外では正室の条件にかなっているのですが、それほど器量が良くないので、正室してしまうと家事ができるから正室にしたと思われるのが嫌で、正室に決めないで、陰で、器量のいい艶っぽい女のところに通っていたということですね。

それでしまいに指喰いの女に指喰いされてしまい、それでも本音ではその女とよりを戻したかったので話し合いますが、心改めてのどかに(落ち着いて)いてくれるなら一緒に暮らそうと言われたけれど、意地を張って改めるとはいわなかったら、指喰いの女は嘆きのあまり死んでしまったというのがありましたね。

これなんか死ぬほど愛していたと言えないこともないけれど、死ぬほど恨んでいたわけですね。指喰いはある意味殺意のあらわれですから。

それで嫉妬深い女は正室に向かないわけですが、ではその器量がよい艶っぽい女はどうかというと、これも正室には向かないわけですね。だっていろいろな貴公子が言い寄ってくるので、正室にして子が出来た場合、自分の子かどうか分からない子に家督を継がせることになりかねないからです。互いに信じあえない以上、本当の愛にはならないということですね。

それに式部が博士の賢い娘を側室にした話がありましたね。文章や歌を代筆したもらったり、漢詩文の教養や宮殿でのマナーなどもいろいろ教わって、大いに役に立ったけれど、正室にすると頭が上がらないので、正室には向かないという話ですね。これも本当に愛し合っていたら、正室にしても良さそうだけれど、男尊女卑の体制では本当の愛をはぐくむのは難しいということですね。

頭中将と常夏の関係も「うち払ふ袖も露けきとこなつに嵐吹きそふ秋も来にけり」と訴えて通じない間柄でしかなかったわけですね。それから、光源氏は、入内する予定だった高貴な女性が、父の死で諦めて、高齢の受領の後妻に心ならずも収まってしまったので、その境遇から救い出そうとしたのに、若い貴公子の火遊びの相手をさせられ、安定した生活を脅かされると逃げ回られたわけですね。こうしてこれまでにでてきた「源氏物語」は愛の不毛しか描いていないのではないかということですね。

それが互いに名を明かさず、身分も告げない関係で、光源氏が覆面をとったのは夕顔が死ぬことになる某の院に行ってからです。それでも夕顔は「海人の娘」と言ってはぐらかした。つまりこれは現の平安貴族社会から、身分も顔に纏わる人間関係のあらゆるしがらみからも解放された、生身の男と女に戻ったわけです。

生身の男と女は、生身であって生身ではないわけですね。生身だったら現実の中で関係を結び、身分を宛がわれて生きるしかないわけですから。むしろそれは幻想ですね。そこで本来の互いに慈しみあい求めあう愛の世界が解放されるラブトピアですね。第三者には分からないけれど、光源氏と夕顔は自分たちが恋の駆け引きから、互いに名を隠し、現実のしがらみを忘れることで、幻想のラブトピアに嵌っていったということでしょう。

そういう現実を超越して初めて愛が成り立つという主張は、現実の世界の愛の虚妄性を鋭く批評していると言えますね。しかもそのラブトピアは、現実から超越していることで、あってはならないもので、現実の世界からの激しい嫉妬と憎悪を受けて抹殺されるということです。

仮に、六条御息所の生霊に殺されなかったとしても、二人はやがては名を明かし、現実の平安貴族社会の中で生きるためには、光源氏の側室になり、やがては光源氏の屋敷内に棲むことになっていたでしょう。そうなれば、どこに惹かれてまったくこうも夢中になるのかと、自分でも不思議なほど好きでたまらないということはなくなるのでしょうね。

それはフィクションなので作家次第ですが、そうなったらつまらないので、紫式部は、この幻想のラブトピアの愛を純愛のまま保つように、怨霊に憑り殺させて、儚く終わらせることで、トラウマにし、永遠の輝きを保つようにしました。それで玉鬘の物語につながるようにしたのでしょう。

NHK大河ドラマ『光る君』は藤原道長と紫式部(まひろ)に純愛関係があったように描きたいようですね。そのことは『紫式部日記』を取り上げる際に検討することにします。

毎文連続講座:キラリ光る『源氏物語』―紫式部の批評眼―

開講 2024年1月 12日

中途受講可能です。事務所と相談してください。

月1回第1金曜日午後1時半〜3時

原則1回1帖

1帖 桐壷 2帖 箒木 3帖 空蝉 4帖 夕顔 5帖 若紫 6帖 末摘花 『紫式部日記』は第二期の初めの予定

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?