「女性保護法」法案を公開します

会の支援者の方の発案で「女性保護法」の法案およびその解説を作成いただきました。 ご厚意に心より感謝いたします。

実務上の調整が必要な部分もあったため、会の理念を反映させたコメントを付記しています。

この法案について、皆様の貴重なご意見をお聞かせください。

XのDMなどでご意見をお寄せいただけますと幸いです。

集まったご意見を踏まえ、今後ロビイング活動を展開する計画です。

皆様の積極的なご参加をお待ちしております。

【女性の安全及び尊厳の保護等に関する法律(案)】

第1章 総則

第1条(目的及び理念)

この法律は、女性が、その生物学的(生得的)全身体的性別により、生殖における女性特有の身体上及び生活上の負担を負い、男性による性被害及び支配の被害を受けやすく、女性として出生したことをもって性差別・性偏見・性役割の押し付け等を受けやすいことから、これら生物学的(生得的)性別に起因する困難から女性の安全と尊厳を守るための措置について定め、生物学的(生得的)性別による区別の必要性を確認し、もって女性の安全・尊厳の確保と人権の尊重を図り、女性が安心のうちに尊厳をもって暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。

第2条(定義)

1 本法律における用語の定義は各号に定めるとおりである。

①「女性専用区画」とは、他と明確に区分された上で「女性用」と明示され、利用者を女性のみとする建物・施設・区画をいう。

②「男性専用区画」とは、他と明確に区分された上で「男性用」と明示され、利用者を男性のみとする建物・施設・区画をいう。

③「性別非限定区画」とは、「男女・男女共用・どなたでも」等と明示され、性別を問わず利用できる建物・施設・区画をいう。

④「個別区画」とは、他の区画と区分された上で、1人もしくは同時利用についてあらかじめ合意または同意した複数人が使うことを予定した建物・施設・区画をいう。

⑤「簡易な個別区画」とは、1号及び2号の区画内において、仕切りや時間帯区切りによって区別され、1人、もしくは、同時利用についてあらかじめ合意または同意した複数の同性が使うことを予定した区画をいう。

⑥「不特定」とは、複数の同時利用者が互いに面識のない場合及び互いの生物学的性別について事実を確知する機会のない場合をいう。

⑦「脱衣」とは、身体の全部、または、身体のうち通常社会生活において着衣に隠れる部分・下着を露出する状態をいう。

⑧「教育機関」とは、学校教育法第1条及び第124条の教育施設並びに教育機会確保法に基づく教育支援施設その他児童・生徒・学生の教育を行う機関をいう。

第3条(区分の原則)

1 第2章に定める女性の身体にかかる安全及び尊厳等の確保のための措置について性別の区分を必要とする場合、その区分は、男女の生物学的[生得的]性別による。

2 この法律以外の法令の適用にあたっても、性別の定めのあるときは、第1条の趣旨に鑑み、女性の生物学的性別の特性及び困難に基づく保護の必要性について十分配慮しなければならない。

第2章 女性の身体にかかる安全及び尊厳等の確保のための措置等

第1節 施設・区画利用等に関する措置

第4条(施設・区画)

女性の身体にかかる安全及び尊厳等の確保のための措置を必要とする施設・区画等とは、以下各号に定めるものをいう。

①入浴施設・区画(浴場の他、脱衣所、通路等、利用時に脱衣を伴う部分を含む)

②トイレ・更衣室・授乳室等、利用時に脱衣を伴う区画

③DV・性犯罪等被害女性保護施設のうち、利用者の居住・滞在区画

④医療施設・介護施設・刑事収容施設のうち、不特定の複数の者が宿泊する室

⑤宿泊を伴う施設(共同住宅・寮・災害避難所を含む)のうち、不特定の複数の者が宿泊する室

⑥宿泊に準ずる長時間滞在を行う施設・区画・交通機関等

⑦その他女性身体の安全及び尊厳の保護、並びに、性的侵犯及び身体的プライバシー侵害の予防及び避難等を目的として、管理者により特に設けられた専用施設及び専用区画等

第5条(女性専用区画の設置義務及び努力義務)

1 前条1号及び4号の施設・区画であって、政令で定める人数以上の不特定の者が利用する施設を設ける場合、他の施設・区画と明確に分離された女性専用区画及び男性専用区画を設けなければならない。

2 前条2号及び3号の施設・区画であって、政令で定める人数以上の不特定の者が利用する施設を設ける場合、国、地方公共団体及び公益法人は、他の施設・区画と明確に分離された女性専用の施設・区画を設けなければならず、その他の者は設けるよう努めなければならない。

3 前条5号及び6号の施設・区画であって、政令で定める人数以上の不特定の者が利用する施設・区画を設ける場合には、設置者または管理者は、他の施設・区画と分離された女性専用の施設・区画を設け、女性が希望する場合は同施設・区画を利用させるよう努めなければならない。

第6条(女性専用区画の利用)

1 第4条1号ないし3号の施設・区画において女性専用区画が定められた場合には、同区画には、緊急の場合又は修理・点検・清掃等管理上の必要性がある場合を除き、政令で定める年齢以上で生物学的[生得的]女性以外の者は、原則として立ち入り又は利用することはできない。

2 第4条4号ないし6号の施設・区画において女性専用区画が定められた場合の同区画及び第7号の施設・区画については、生物学的[生得的]女性のみを利用者とし、同区画には、緊急の場合及び修理・点検・清掃等管理上必要のある場合を除いて、利用者及び職員のほかは、管理者の定めた時間内で利用者の許諾した者以外の者は、原則として立ち入ることはできない。

第7条(個別区画・性別非限定区画の設置・利用)

1 第4条1号及び4号の施設・区画であって、政令で定める人数以上の不特定の者が利用する施設を設ける場合には、設置者及び管理者は、女性専用区画及び男性専用区画に加え、個別区画を設けるように努めなければならない。

2 前項の場合において、建物の大きさや構造、床面積の不足その他のやむを得ない理由により個別区画を設けることができない場合は、設置者及び管理者は、男性専用区画及び女性専用区画につき、区画の一部の仕切りや時間帯による区分等を行うことにより、簡易な個別区画に変更することができる。ただし、本項の措置により簡易な個別区画に変更する部分は、変更する区画の床面積あるいは総営業時間のうち政令で定める割合(但し4分の1を超えないものとする)を超えることができない。

3 性同一性障害特例法に基づき性別の取り扱いを変更審判を経た者が、第4条1号又は4号の施設・区画について、その生物学的[生得的]性別に応じた専用区画を使用することが困難であるときは、その者は、あらかじめ、管理者に対し、自らの利用のために個別区画の設置を求めることができ、管理者はこれに応じるよう努めなければならない。ただし、前項の簡易な個別区画の場合には、その生物学的[生得的]性別に応じた区画内の簡易な個別区画を利用するものとする。

4 第4条2号の施設であって、政令で定める人数以上の不特定の者が利用する施設を設ける場合には、設置者及び管理者は、女性専用区画及び男性専用区画のほか、個別区画ないし性別非限定区画を設けるように努めなければならない。

5 前項の場合において、建物の大きさや構造、床面積の不足その他のやむを得ない理由により個別区画ないし独立の性別非限定区画を設けることができないときは、管理者は、男性専用区画の一部または全部を性別非限定区画に変更することができる。管理者は、男性区画の性別非限定区画化に際しては、男子小便器と通路との間に視線を遮蔽する衝立等を設けるよう努めなければならない。

6 性同一性障害特例法に基づき性別の取り扱いを変更審判を経た者が、第4条2号の施設・区画について、その生物学的[生得的]性別に応じた専用区画を使用することが困難であるときは、その者は、自らの利用のために、管理者に対し、性別非限定区画の設置を求めることができ、管理者はこれに応じるか、または個別区画を設けるよう努めなければならない。

7 第4条1号ないし6条の施設・区画の女性専用区画において、性同一性障害特例法に基づき性別の取り扱いを変更審判を経た者につき、その風貌が極めて生物学的男性に近似している等のために他の利用者から強い不安や恐怖を覚える旨の訴えがあったとき、またその訴えが強く予想されるときは、管理者はその者に対して女性専用区画の利用を拒絶しまたは退去を求めることができる。その場合には、管理者は、できる限りその者に同施設における個別区画ないし性別非限定区画を利用させるよう努めなければならない。

第2節 性別区分に関する措置

第8条(女性の身体及び出生性別による困難是正制度にかかる性別区分)

女性の身体にかかる安全・尊厳及び、生物学的[生得的]身体性別・出生性別に起因する困難の是正のため、生物学的性別により認識することが特に必要な制度にかかる性別区分とは、以下各号に定めるものをいう。

①医療(診療・治療・医療情報取扱い等)における患者の性別区分

②月経・妊娠・出産にかかる制度における利用者及び医療等資格の性別区分

③スポーツ(公私の競技大会、親睦大会、部活動、サークル活動、政令で定める年齢以上の体育の授業を含む)において、主催者が参加者の性別により参加資格・競技区分を定めた場合の参加者の性別区分

④教育機関において入学・在学要件として女子であることを定めた場合、その生徒の性別区分

⑤公衆衛生・犯罪・教育・経済等にかかる統計調査の実施及び集計、その他、女性の生物学的身体性別・出生性別に由来する困難解消を目的の範囲とした社会調査・制度等の性別区分

第9条(制度にかかる性別区分の原則)

前条各号に定める性別区分は、第3条の例による。

第10条(教育機関の特則)

1 第8条4号の教育機関においては、本法第1条の目的・理念及び、女子教育機関が伝統的にジェンダーロール(性役割)、ジェンダーバイアス(性規範)の強固な我が国においてそれらから若年女子を解放しつつ育成する機能を持っていること、また若年において性被害またはその危険に晒された女子が安全と安心のうちに学びを得られるシェルターの機能を持つことに鑑み、その性別区分においては第9条の区分を維持しなければならない。

2 教育機関は、第1項の趣旨に鑑み、学内の生活及び教育課程において生徒の安全と尊厳が保たれるよう、最大限の注意を払わなければならない。また、校舎内各施設・区画等の利用及び体育の授業についても、第1節及び第8条3号の規定によるものとし、その性別区分は第3条・第9条の例を維持しなければならない。

第11条(制服・ユニフォーム等)

スポーツ・教育機関等において、制服・ユニフォーム等の定めがあるとき、規定の制服・ユニフォーム等につき男女にデザインの差異がある場合、または伝統的性規範に顕著なデザインである場合において、主催者・運営者・管理者等は、参加者・生徒等が希望した場合には、よりユニセックスな(性別差異・性規範の顕著でない、また露出の少ないデザインの)制服・ユニフォーム等を着用させるよう努めなければならない。

第3節 安全・尊厳・プライバシーにかかる同性対応に関する措置

第12条(女性の安全・尊厳・プライバシーにかかる同性対応の性別区分)

女性の安全・尊厳・プライバシーの保護を目的とし、生物学的性別により認識することが特に必要な同性対応にかかる性別区分とは、以下各号に定めるものをいう。

①捜査機関・刑事収容施設において、脱衣を伴い、また身体に直接接触する身体検査・証拠調べ等が行われる場合に、その実施及び立会いにつき、被疑者・被告人・被収容者と同性の捜査員によるべき場合の性別区分

②捜査機関において、性被害・ストーカー被害・身体に対する暴力被害・プライバシー侵害等に関する相談・事情聴取・証拠調べ等が行われる場合に、その実施及び立会いにつき、被害者・証人が同性の捜査員によることを希望する場合の性別区分

③医療・看護・介護等において、脱衣を伴う診察・処置・介助行為を行う場合、もしくは一連の診療・看護・介護等において脱衣を伴う診察・処置・介助行為が予想される場合において、患者が同性の医師・看護者・介護者等によることを希望する場合の性別区分

④性被害・ストーカー被害・身体的精神的暴力及びハラスメント被害・プライバシー侵害、その他本人が異性に対し告白することを望まない事実についての言及を含む医療、カウンセリング、法律相談等において、本人が同性の医師・カウンセラー・弁護士等を希望する場合の性別区分

⑤保育・シッター・家庭教師・家事代行等、長時間自己の領域内において未成年者を預かり、または長時間人の私邸に滞在する形態のサービスを利用する場合に、利用者が未成年者又は利用者と同性の保育士・シッター・サービス提供者等を希望する場合の性別区分

⑥その他、各種の人的サービス提供において、女性の安全・尊厳・プライバシーを確保する目的で、管理者・提供者等が特に同性によるサービス提供等を表示する場合の性別区分

第13条(同性対応にかかる性別区分)

前条各号に定める性別区分は、第3条の例による。

第14条(管理者・役務サービス提供者の義務)

第12条各号の場合には、各号の役務・サービス等の提供者は、利用者等が第13条の区分に基づく同性による役務・サービス等の提供を受けられるよう努めなければならない。ただし緊急の場合、また、十分な人員が存在しないときであって利用者等の事前の同意を得た場合は、その限りではない。

第3章 本法の目的のための生物学的[生得的]性別の確認

第15条(生物学的[生得的]性別確認行為等の違法性の阻却)

1 第2章の女性専用施設の利用者資格もしくは女性区分遵守のために行う各号の行為は、利用者等においては自己を防衛するための行為、施設の設置者・管理者等においては正当な業務執行のための行為とみなす。

①第2章所定の女性専用区画の利用ないし各制度の利用において、利用者が他の利用者等の外見等から生物学的[生得的]男性である合理的な疑いを抱いた場合に、同利用者等の生物学的[生得的]性別を尋ね、また管理者・職員等に確認を依頼する行為

②前号の場合、もしくは施設管理者・職員が自ら確認の必要のために、利用者等の外見等から生物学的[生得的]男性である合理的な疑いを抱いた場合に、同利用者または利用を申し込む者等の生物学的[生得的]性別を尋ね、また確認し、女性以外の利用を拒絶しまたは退去を求める行為

③第2章所定の女性専用区画の提供ないし各制度の提供において、設置者・管理者・責任者等が、職員の採用時及び異動時に生物学的[生得的]性別を尋ね、確認し、本法の目的を達するため、生物学的[生得的]性別に基づいて職員の配置ないし業務命令、サービス利用者への確認等を行う行為

④第12条各号の場合において、サービス利用者等が提供者等の外見等から生物学的[生得的]男性である合理的な疑いを抱いた場合に、同提供者等の生物学的[生得的]性別を尋ね、確認し、同性でない場合に利用を拒否する行為

2 前項の場合においても、利用者もしくは施設設置者・管理者・責任者等は、確認対象者について知り得た生物学的[生得的]性別に関する事実を本法の目的の範囲においてのみ利用するものとし、みだりに他人に漏らし、またその他の目的に使用してはならない。

【女性の安全及び尊厳の保護等に関する法律(案) 解説】

本法案は、生物学的女性の安全・権利・尊厳の保護に関して、その理念及び必要な規定を提案するものです。

本法律においては、「性別」「女性」にあえて定義を置いていません。それは今も昔も、第一義的には生物学的[生得的]性別(女性)を指すものだからです。

現在、最高裁において性同一性障害特例法の要件の一部が違憲とされ、適用拡大の動きがあります。戸籍性別と生物学的[生得的]性別とが一致しない者が現在より増加する状況においては、⑴生活の各場面における性別の意味・範囲について疑義や混乱が生じたり、⑵特に生物学的[生得的]男性と生物学的[生得的]女性との間で権利・利益の衝突が生じる場面が増加することが予想されます。

本法律は、そのような状況下において生物学的[生得的]女性の安全・権利・尊厳の保護を図る女性保護に関する一般法であるとともに、性同一性障害特例法との関係では、同法4条所定の「法律に別段の定め」を定めることにより、同法における「性別みなし」の及ばない場面を具体的に定めることを目的としているものです。

第1章 総則

第1条:

本法の目的と理念です。

生物学的[生得的]女性は、①体の一部の器官や自認ゆえでなく、全身体の性別により困難を負うこと ②生殖においては月経・出産の身体・生活の負担をほぼ女性が担うこと ③男性により性被害・支配の被害を受けやすいこと ④生物学的[生得的]性別によって判断される出生時性別により、性差別・性偏見・性役割の押し付けを受けやすいこと を指摘しています。

女性保護に関しては、これらの困難の防止・是正を制度目的としていることを確認する必要があります。本法の目的・理念は、女性保護制度一般の解釈指針を示したものです。

第2条:

区画及び利用者に関する定義です。

④個別区画:いわゆる個室、家族室、家族風呂など。合意のうえで、性別を問わず1人または複数人で利用することを想定。

⑤簡易な個別区画:女性(男性)専用区画内に簡易間仕切りや時間帯区切りで設ける個別区画ですが、個別区画(個室)と違い、他の利用者もいることから、生物学的には他の利用者と同じ性別の者の利用に限り、他の利用者と同時利用が困難な戸籍変更者等を利用者として想定しています。区切り箇所や時間帯について利用資格を掲示することで、簡易な「より限定された性別限定区画」としての利用も想定しています。

第3条:

本法第2章の女性保護措置に関しては、生物学的[生得的]性別により性別区分を判断することを注意的に規定したものです。

第2章 女性の身体にかかる安全及び尊厳の確保のための措置等

大きく分けて、

第1節 女性専用施設・区画(いわゆる女性スペース、空間保護)

第2節 性別区分(医療・スポーツ・女子教育機関等、利用者・参加者の性別区分を定めるもの)

第3節 同性対応(安全・尊厳・プライバシーに関する同性対応の保護)

の3区分で、それぞれ具体的場面を示しています。

第1節 女性専用施設・区画(いわゆる女性スペース、空間保護)

第4条:

女性専用区画が設けられる場合を示しています。下記は具体例です。

①浴場(浴室の他、脱衣所や通路、休憩室等、脱衣を伴う部分を含む)

②トイレ・更衣室・授乳室のうち母乳を与える室

③DVや性犯罪の保護シェルター

④病院や介護施設、刑務所、留置場等の宿泊室部分(通常、既に男女の病室、施設が分けられていることを想定)。「不特定」とは、仮に管理者側から見て固定されたメンバーであっても、利用者が互いに知らない者同士の場合は、生物学的[生得的]性別での女性専用にしなければならないという意味です。

⑤ホテル、共同住宅、寮、災害避難所の宿泊室部分のうち、個室・家族室でない部分で、「女性専用」と銘打つ場合を想定しています。不特定というのは、家族・カップル・知り合い同士で異性混在の場合は除くという意味です。

⑥夜行バス、夜行列車、フェリー、ネットカフェ等で「女性専用区画(専用車)」を銘打つ場合などを想定しています。

⑦その他、管理者が「女性専用」と銘打つ区画・施設として、通勤電車等の女性専用車両、ジム、エステ、マッサージ店などを想定しています。

第5条

第4条の施設・区画のうち、

1項:浴場は公衆浴場法から男女とも専用区画設置必要

2項:トイレや更衣室、シェルターは、女性専用区画必要(男性専用は問わない)

3項:宿泊を伴う施設等は、女性専用区画を設置するよう努め、希望する女性には使わせる必要

第6条

1項:浴場、トイレ更衣室、シェルターには、男性は、緊急時や管理に必要な時以外は足を踏み入れてはならない。

2項:病院ほか宿泊を伴う施設等は、特に病院等では職員は立ち入るほか、日中は面会や来客等が想定されることから、面会時間等には利用者女性が許諾すれば男性の立ち入りも許容しつつ、基本的には男性の利用・立ち入りは不可とするものです。

第7条

主に戸籍変更者・予定者を想定し、生物学的[生得的]性別での男女二分では使用しにくいときに備えて、いわゆる「第3のスペース」(個別区画(個室)、性別非限定区画、仕切り・時間区切り措置等)について例示したものです。これを施設設置者の努力義務とすることにより、戸籍変更者・その予定者の生活の不便の解消を図るとともに、生物学的[生得的]には男性である人が生物学的[生得的]女性専用区画をどうしても使わなければならないという事態を避け、女性の安心安全も確保するための規定群です。

1項~3項 浴場や病院・介護施設・刑務所等について

1項:浴場や病院・介護施設・刑務所等では、男女の専用区画以外に、個別区画(個室)を設けるべき。(施設の性質から、男女共用は不可能で、個室対応が望ましいと考えます。)

2項:新たに家族風呂や個室を確保することが難しい時は、男性区画・女性区画内に、仕切りや時間帯区分で「簡易な個別区画」にすることができる。

3項:戸籍変更者が生物学的[生得的]性別基準で利用することが難しい時は、あらかじめ、個別区画(個室のほか、間仕切り区画、時間帯区分による簡易なもの)を設けて使わせるよう管理者に申し出ることができる。ただし、利用できる簡易な個別区画は、生物学的[生得的]性別に応じた区画内のものとしています。

4項~6項 トイレ・更衣室・授乳室等について

4項:トイレ等は、男女の施設に加えて、個室(現在の多目的トイレのようなものを想定)や性別非限定のトイレ(共用トイレ、いわゆる誰でもトイレ)を設けるよう努めるべき。

5項:既存施設で狭い、増築が難しい等の事情がある場合は、男性トイレを性別非限定化(性別を問わず誰でも利用できるものに)することによって、二分性別では利用困難な人の必要を満たすことができる。

6項:戸籍変更者が従来の男女二分トイレを使いにくい時は、個別トイレや性別非限定(誰でも)トイレの設置(男性トイレの性別非限定化を含む)を管理者に求めることができるとしたものです。

7項:男性に戸籍を変更した生物学的女性の特則

7項:男性に戸籍を変更した女性は、生物学的性別にしたがって、女性専用区画を使うことになります。ただし、よほど生物学的[生得的]男性にしか見えないような人である場合は、他の女性は不安と恐怖を覚えかねません。その場合は、管理者は、女性専用区画を使わないよう求めることができます(生物学的に女性かつ戸籍が女性である人は、仮に疑われたとしても、身分証の提示により、引き続き女性区画を利用できる想定です)。

ただし、女性区画からの退去を求めるにあたっては、生物学的に女性である戸籍男性には、個別区画(個室等、仕切り・時間区切り対応)や性別非限定の区画を設けて使ってもらうべきということです。

第2節 性別区分(医療・スポーツ・女子教育機関等、利用者・参加者の性別区分を定めるもの)

第8条・第9条:

性別の取り扱いにおいて、(1)身体やその機能そのものにかかわるもの (2)身体・プライバシーの尊厳の保護に必要なもの (3)女性が出生時性別に基づいて出生時から不断に受ける性差別・偏見等による困難の是正措置に必要なもの の観点から、「女性」を「生物学的女性」と理解すべき場合を特に例示して定めたものです。

①医療:医療は身体そのものに関わります((1)の観点)。かかりやすい病気や物質の血中濃度の正常値範囲も男女では異なるため、生物学的性別によらないと、本人も危険であり、医療関係者は情報不足による誤診のリスクがあり、医療情報の蓄積においても情報の汚染となるためです。

②月経・妊娠・出産も生物学的女性の身体に係る事象であり、(1)の観点から生物学的性別により判断すべきほか、(2)の観点からは関係資格(助産師等)の性別も生物学的性別によるべきこととなります。

③スポーツも生物学的性別による身体強弱の差が著しい場面であるため((1)の観点)、生物学的性別によるものとしました。スポーツの場面は、順位や公式記録にかかわるいわゆる競技大会だけでなく、親睦会やサークル活動、体育の授業も含めた広い範囲を想定し、「性別区分をおいているかどうか」で限定することとしました。町内会や職場の親睦スポーツ会のような、男女混合が通常であり、性別区分自体が置かれない場合には本条項の適用とはなりません。

④いわゆる女子校です。女子校においては、すべてが身体に係ることとはいえないにしても、生活全般が校内で行われるために(1)(2)の場面もしばしば存在するほか、(3)の観点からの生物学的性別区分が必要と考えます。この意義と目的を確認するため、教育機関については特に第10条を設けました。

⑤統計調査その他の制度においては、(3)の観点から生物学的性別による性別区分が重要になる場合があります。例示の統計調査の実施・集計ほか、(3)の趣旨(出生時性別からの性差別・偏見等の困難の是正措置)においては特に生物学的性別が重要となることを指摘し、確認するものです。

第10条

1項:女子教育機関が必要な趣旨・目的につき確認するものです。女子校が、若年の女性を、出生時性別(生物学的性別)による性差別・性偏見等の強制から解放し、性被害からのシェルター機能を持ち、身体的尊厳・プライバシーを保つ機能があることから、特に生物学的性別による区分の必要性があることを確認するものです。

2項:教育機関が1項の趣旨をよく認識し、女子生徒の安全と尊厳を保つよう努める必要があることと、学内施設や体育の授業においても生物学的性別によることを維持しなければならないことを再度確認するものです。

第11条

スポーツや教育機関では制服・ユニフォームが定められる場合が多いこと、そのデザインに大きな男女差がある場合には、特に思春期にあたりその着用が無用な心理的な障害となる例が多いことから、特に定めたものです。いかにも男(女)を思わせる典型的な制服・ユニフォーム着用に抵抗がある者には、よりユニセックスなデザインの選択肢を与えるべきことを示したものです。

(例:スカートを好まない女子にスラックス。身体に沿ったデザインを好まない女子に、よりゆとりあるデザインの制服。露出の高いユニフォームを好まない男子や女子に、被服面積の大きいユニフォーム等。)

第3節 同性対応(安全・尊厳・プライバシーに関する同性対応の保護)

第12条、第13条

女性の安全や身体・プライバシーの尊厳の保護に必要な制度として、「同性対応」があります。主に、女性の身体に触れたり裸体を見たりすることが必要な場合には、男性ではなく、同性である女性が行うべきという原則です。

女性の身体検査は女性の警察官が行うことが典型で、同性看護介護などの例があります。身体以外にも、通常異性に知られることを望まないプライバシーに係ることや、生活の安全なども同性対応による保護を望む場合が考えられます。そこで、利用者によりそれら同性対応が望まれる典型的な場面を示し、その場合の性別区分は生物学的[生得的]性別によるべきことを定めました。この場合のサービス等提供者の「同性」は、自認等ではなく、事実としての生物学的性別によることが必要です。各号の想定する具体的な場合は、以下のようなものです。

①女性の被疑者・被告人の身体検査等(警察官、捜査員の性別)

②性被害やストーカー等についての女性の被害者や証人の聴取、証拠調べ(警察官、捜査員の性別)

③医療・看護・介護等で脱衣を伴う場合、予想される場合(医師、看護士、介護士等の性別)

④性被害やストーカー等、異性に詳細を告げることに抵抗があるときの、医療やカウンセリング、法律相談の場合(医師、カウンセラー、弁護士等の性別)

⑤保育、シッター、家庭教師、家事代行等、長時間未成年を預かったり、私的領域である家に入ってサービスを行う場合(保育士、シッター、家庭教師、家事代行者等の性別)

⑥その他、「同性(女性)によるサービス提供」を特に表示したサービス(サービス提供者の性別)

第14条

これら同性対応をサービス等を受ける者が望む場合には、事業者等は同性の職員を配置する等して、同性対応の確保の努力義務があることと、緊急の場合・人員等不足の場合で事前同意があった場合には例外となることを示しました。

第3章 法の目的のための生物学的[生得的]性別の確認

第15条

本法の目的を達成するためには、生物学的[生得的]性別を質問し、確認する必要が出てきます。これについて、聞かれたくないことを聞くのはしてはいけない、プライバシー侵害だから尋ねること自体が不当だ、アウティングが怖いから回答できない等の意見があります。しかし、生物学的[生得的]性別を尋ねることや確認自体が不可能では、本法の目的である女性専用区画の保護や、性別区分の確保もまた不可能となります。そこで、必要最小限度の範囲で、職員や利用者が他の者の生物学的[生得的]性別について尋ねること、確認することや、生物学的性別に基づいた人員配置、男性である場合の利用拒絶などを違法でないものとすることで、法の実効性を担保するものです。一方で、知った情報を他の者に漏らしたり、本法の目的以外の目的に利用してはならない旨の規定もおき、権利の両立に努めました。

1項:生物学的[生得的]性別確認行為や利用の拒絶等を、利用者の場合は自己の防衛のため、管理者や職員等については正当業務行為とみなすことで、違法でないものと扱うための規定です。

①女性専用区画や、性別区分を必要とする制度で、ある利用者が他の利用者の性別について男性であると疑う理由があるときに、生物学的[生得的]性別を尋ねたり、職員に確認を頼むことは違法ではありません。

②管理者や職員が、管理の必要のため、また他の利用者に依頼されて、ある利用者の性別を尋ね、確認すること。また、生物学的[生得的]女性でなかった場合に利用を断り、退去を求めることも、違法ではありません。

③職員も含めた女性専用区画の運営や同性対応のためには、その施設の職員について、上司が職員の生物学的性別を確認し、知ったうえで人員配置を行う必要があります。そのために、職員の採用時や異動時に生物学的性別を確認することや、同性対応の希望があるときに当該職員以外の者を配置することなどは、違法ではありません。

④同性対応を希望したときに、男性と疑わしきサービス提供者が来た時には、利用者はその生物学的[生得的]を尋ねて確認することができ、男性である場合にサービス利用を拒否しても違法ではありません。

2項:前項各号で確認した生物学的[生得的]性別は、他人にむやみに漏らしたり、本法の目的以外の場面で利用してはいけないということです。

■当会の見解と法案作成者のご意見まとめ

〈当会の見解〉

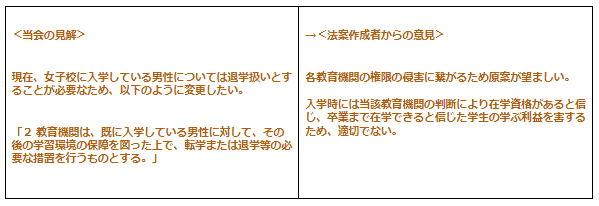

・第10条: 現在、女子校に入学している男性については退学扱いとすることが必要なため、以下のように変更したい。

→「2 教育機関は、既に入学している男性に対して、その後の学習環境の保障を図った上で、転学または退学等の必要な措置を行うものとする。」

・解説前文:

⑴生活の各場面における性別の意味・範囲について疑義や混乱が生じたり、

→ 「生活の各場面における性別の意味・範囲について<更なる>疑義や混乱が生じたり、」 とし、<更なる>を追記したい。

⑵特に生物学的[生得的]男性と生物学的[生得的]女性との間で権利・利益の衝突が生じる場面が増加することが予想されます。

→ 「男性によって女性の生存権が脅かされる場面が増加することが予想されます。」と変更したい。

・第7条

生物学的[生得的]には男性である人が生物学的[生得的]女性専用区画をどうしても使わなければならないという事態を避け、

→

「男性が女性専用区画をどうしても使わなければならないという事態を避け、」

「生物学的には男性である人」という表現は「心の性は女性である人」を表現することになるため、単に「男性」と表現したい。

また、生物学的女性と言う言葉も性別の定義を身体の基準から離れさせかねないため、「女」性を用いたい。

〈法案作成者のご意見〉

・第10条: 各教育機関の権限の侵害に繋がるため原案が望ましい。

入学時には当該教育機関の判断により在学資格があると信じ、卒業まで在学できると信じた学生の学ぶ利益を害するため、適切でない。

・解説前文:

⑴ 「更なる」という言葉の使用は避けるべきだ。 この言葉を用いることで、以前から女性の権利が問題なく保護されていたかのような誤解を招く恐れがある。

実際には、「疑義や混乱があること自体」が問題であり、それが女性の権利を損なう原因になっていることが懸念される。

そのため、表現を「場面が増加する」として、事態の深刻さや緊急性を強調している。この変更により、女性の権利の保護がなぜ必要か、その根本的な理由がより明確に伝わるだろう。

⑵ 「生存権」という言葉を使用するべきではない。 具体的には、「生存権」という言葉は、その重大性に反して日常的に安易に使われがちであり、この場では使用を避けるべき。 例えば、生活の基本的なプライバシー(風呂や着替え、排泄を覗き見られない権利)は、一般的には「生存権」の範疇には含まれない。

さらに、憲法25条における「生存権」は、一般的に生活保護など国家により保障される社会権の一種として分類されるが、これを女性の権利と直接結びつける法解釈は難しい。 法的な背景には、より適切な条文(例えば憲法の12条、13条、14条)がある。

また、LGBTの法的権利についても、彼らが持つ法的基盤を認識し、無視することなく対応する必要がある。 これに基づき、女性の権利と尊厳を保護する法律の制定が提案されており、法は理想を主張するだけでなく、現実の調整を目的としている。

また、「権利衝突」という表現を使用することで、法的議論がより現実的で具体的な方向へと導かれる可能性がある。このアプローチにより、女性の権利が他の利益と衝突した際にどう対処するかが明確に議論されることになる

・第7条

「男性が女性専用区画を」というのは省略しすぎており、むしろ「入ってみえるのは女性」を誘発しかねない。

持って回った表現だが「生物学的には男性である人」という表現で、「法的女性・自認女性など女性を名乗る方もいるが、それとは関係なく、生物学的には男性の人」のニュアンスの方が対象がむしろ明確になる。

女性についても「生物学的[生得的]女性専用区画」とすることで、男性が侵入できないことが明確化される。

当会による緊急付記

■異性の要介助者・子供がいる場合の性別限定施設(女性限定施設)の利用について

はじめに

女性専用施設において唯一の利用権をもつ、当事者であるはずの、女性の声が非常に軽視されている、という不可思議で理不尽な現状があります。

女子トイレや女湯や女性更衣室へ、一定の要件を満たした成人男性ですら入って当然とする主張があるなかで、男の子を女性専用施設に連れて入る母親についての話題もこれまで何度か議論に上っています。

女性たちの意見や寄せられた相談に鑑み、このたびの法案公開に加えて、当会は下記の提案を付記することにしました。

①女性にのみ負担と忍従を強いない「子供を守る」方法を模索する必要がある

まず女児・男児ともに子供はたしかに社会全体で守るべきですが、その「社会全体」の内容や比重が常に女性へ大きく偏っている問題を当会は注視しています。

男児男性が女性専用施設に入ってくること、幼い男児を男性専用施設に一人で向かわせるのには危険を覚えること、母親ばかりが子の排泄や入浴介助等を担いがちなこと、などにおいて、しかしこの状況を作り上げている当事者たる男性たちこそがほぼ無関心で、女性のみが対応に疲弊している状況があります。

女性のみに負担と忍従を強いない方法で、子供の保護は実践されるべきです。まして、女児にとっては、自分と同年代である男児との排泄・入浴の場の共有は、成人女性以上の精神的負担です。守られるべき子供には当然女児も含まれることを忘れてはなりません。「子供」が男児のみを指し、女児がその負担と忍従を強いられる状況はあってはならないことです。

②原理原則をもって方向性を定め、ひとつひとつの問題解消にあたっていく

現状すべての施設で全く同じルールを課することはできませんが、そうであるからこそ、当会は、原理原則をもったうえで、実現可能なことから問題の解消にあたっていく観点が必要であると考えます。

施設の現状等いま現在のさまざまな障壁があるとしても、方向性を定めることで随時、問題の調整や見直しを行っていきやすくなるのではないでしょうか。

その原理原則を共有し、また実践するためには、大枠では社会の仕組みへはたらきかける必要がありますが、まずその根底に異なる立場、年齢、人生をもつ女性個人個人の体験や意見はとても重要な役割を持っています。

③男女の区分は子供の発達にとっても必要なことである

女性専用施設の利用当事者においては、子供という観点では女児が安心して利用できない事態はなくすべきであり、また男児を育てる母という観点では、親子で安心して利用できる施設が足りていない現状も解消されるべきです。

また、いずれ大人の男性へ成長する男児にも「原理原則として本来はそこへ立ち入るべきではない」という前提が存在すること自体が影響をもつはずです。

女性の尊厳、安心は大切であり、男性の要望や都合の劣位ではない、という意識を育める機会がこの社会では男女ともに非常に少ないと感じています。特にトイレは全ての人間が幼い頃から繰り返し毎日使用する場であり、そこでの体験は意識に大きく影響を与え得る場でしょう。

厚労省による混浴年齢引き下げの通達における資料にあるように、性的羞恥等の発生は4歳くらいからあるという点や、プライベートゾーンの教育との齟齬によるダブルバインドの影響、物心ついた後の体験は成人になっても記憶にあり思考形成に影響が大きい点を鑑みても、男女の区分はすべての子供の発達にとっても必要なことだと考えられます。

④具体的な提案

具体的には、母親と息子また父親と娘といった異性親子、また障害をもつ方への異性介助においても使える性別不問トイレの拡充への努力義務、また保育園・幼稚園のトイレの男女区分への努力義務、また、女子トイレへの男児用小便器の設置廃止、公衆浴場の家族風呂設置努力義務と異性浴場入場可能年齢の更なる引下げ(段階的に混浴完全禁止を検討)を提案します。

おわりに

当会のnoteでご紹介した女性保護法(案)は、女性専用施設の原理原則、方向性を定めるものでもあります。たとえば混浴年齢を現状より更に引き下げる検討やそもそも混浴禁止とする要望、

あるいは異性親子トイレ・異性介助トイレや、多目的トイレ増設の要望、

問題や困難を感じたときの相談先の設置を求める、

などといった例も、男女区分は必要であるとの原則が明確になるからこそ求めやすくなると考えます。

女性専用施設にまつわって起きている問題、困難、困りごとなどは今まさに可視化されてきたところであって、まだまだ解消に向けてのスタート地点に立つ手前です。そこでさまざまな意見があることは当然であり、必要な経過地点でもあるでしょう。現時点が最終の答えでもなければ、今すぐに全てを作り変えることができないことでもあり、今は経過の、しかし重要なひとつの地点です。私たちも皆様とともによりよい方法を考え、女性女児が、定義も安全も尊厳も奪われることのない環境を作っていきたいと思っています。